IT之家 1 月 25 日消息,由紐卡斯爾大學(Newcastle University)科學家參與的國際團隊,近日在意大利完成實驗,首次獲得了真空衰變的實驗證據。

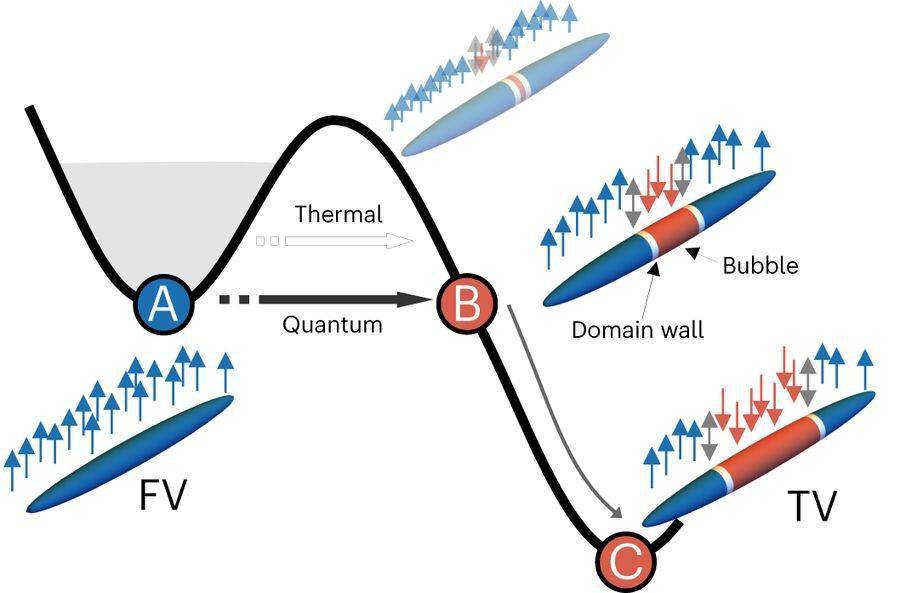

根據量子場論,一個不太穩定的狀態轉變為真正穩定的狀態,這種現象稱之為“假真空衰變”(false vacuum decay),主要產生局部小氣泡(也稱為“彈跳”)而發生的。

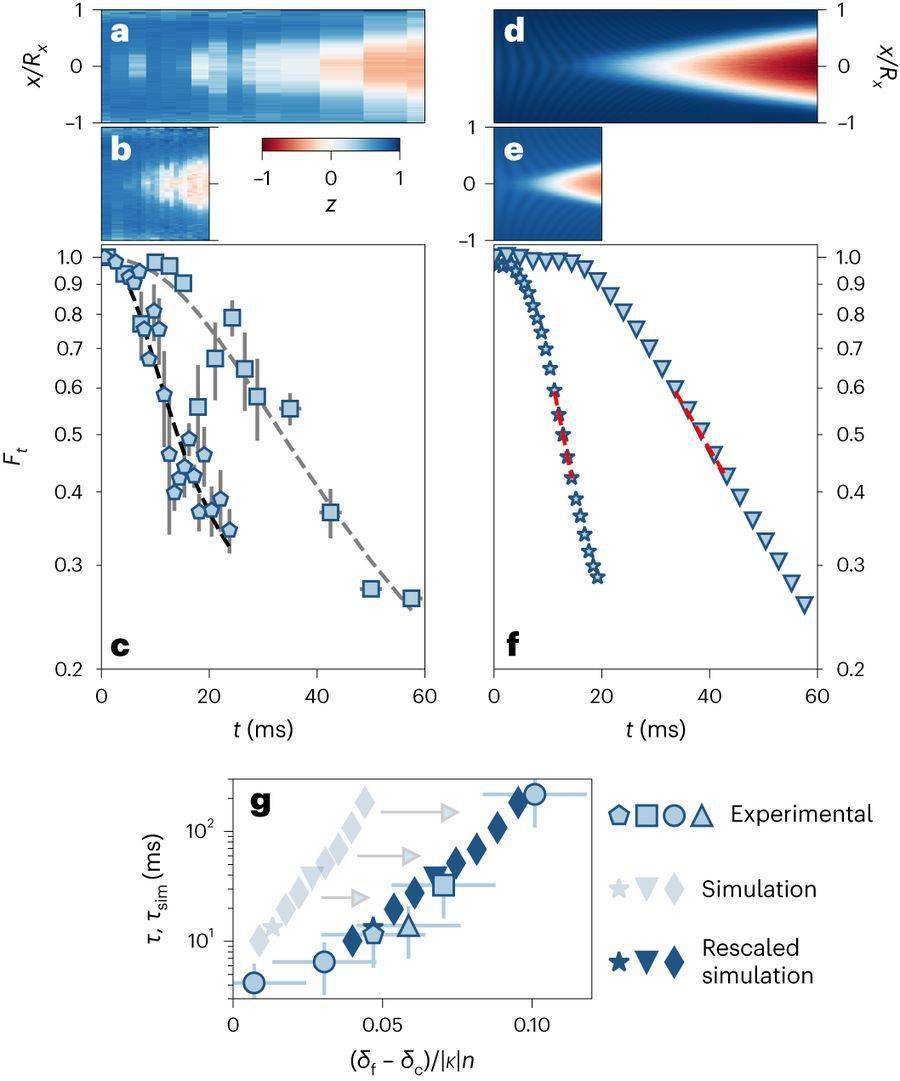

雖然現有的理論研究可以預測這種氣泡形成的頻率,但還沒有太多的實驗證據,現在該國際團隊在精心控制的原子系統中,首次觀測到了這些氣泡的形成。

研究結果發表在《自然-物理》雜志上,提供了量子系統中通過假真空衰變形成氣泡的實驗證據。

這些發現得到了理論模擬和數值模型的支持,證實了衰變及其熱激活的量子場起源,為模擬原子系統中的非平衡量子場現象開辟了新的道路。

實驗使用的過冷氣體溫度與絕對零度相差不到 1 microkelvin(百萬分之一度)。紐卡斯爾大學的伊恩?莫斯(Ian Moss)教授和湯姆-比拉姆(Tom Billam)博士最終證明,這些氣泡是熱激活真空衰減的結果。

紐卡斯爾大學數學、統計和物理學院理論宇宙學教授伊恩?莫斯(Ian Moss)說:

真空衰變被認為在宇宙大爆炸中創造空間、時間和物質的過程中起到了核心作用,但到目前為止還沒有任何實驗測試。在粒子物理學中,希格斯玻色子的真空衰變將改變物理定律,產生被稱為“終極生態災難”(ultimate ecological catastrophe)的現象。

這項研究為了解早期宇宙以及鐵磁量子相變開辟了新途徑。這項開創性的實驗只是探索真空衰變的第一步。該團隊的最終目標是找到絕對零度溫度下的真空衰變,這一過程完全由量子真空波動驅動。

IT之家附上參考鏈接如下:

- Zenesini, A., Berti, A., Cominotti, R. et al. False vacuum decay via bubble formation in ferroma.NETic superfluids. Nat. Phys. (2024).