近年智能化變革席卷全球,開展“人工智能+”行動更是首次被寫進2024“兩會”政府工作報告,尤其大模型等技術在產業數智化轉型的價值已被充分認識,然而當下中國需要什么樣的大模型?開發專屬大模型需要哪些技術和資源支撐?千行萬業又如何運用大模型賦能自身發展,完成業務模式的智能化變革?

3月18日,央視網先鋒訪談欄目《中國神氣局》播出兩會特別節目,邀請中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員周城雄、工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮、華為混合云副總裁胡玉海、中石油測井有限公司數據人工智能首席專家周軍,共同探討大模型深耕行業,聚焦價值場景,賦能千行萬業智能升級,撬動新質生產力發展的時代之問。其中,打造“中國特色大模型”在節目中被頻頻提及,華為云盤古大模型以領先的技術積累、豐富的產品矩陣和大量成功實踐案例,推動產業數智化轉型,為政產學研多方提供了標桿樣本。

“人工智能+”上升到國家戰略高度,大模型成AI落地加速器

今年兩會,“新質生產力”“人工智能+”成為與會代表的熱詞,引起空前的關注度,也對外界釋放出中國全面推進數智化轉型的強烈信號。節目中,劉興亮以2015年“互聯網+”首次寫入政府工作報告作類比,表示“人工智能+”已經成為國家核心戰略,是推動經濟高質量發展的關鍵引擎。周城雄也認為,“人工智能+”作為新一輪技術革命和產業革命,將成為電氣化一樣的必需品,是未來每個行業必然擁抱的方向。

周軍則從產業角度描述大模型對于“人工智能+”的意義:中油測井建立了規模最大的數據平臺,目標是充分利用數據里面豐富的能源信息,服務能源勘探開采、水文地質考察等方面工作,但在智能化發展上面臨著數據復雜、建模繁瑣、模型泛化能力差等問題。中油測井基于華為盤古大模型,融入海量測井數據,結合生產需求、油氣知識,打造能識別地質分層、存儲劃分、參數計算并完成油氣識別的測井大模型,而且在大模型上構建的智慧應用場景可從成熟油田向新油田復制,這意味著大幅降低了測井智能化的門檻。

可見,中國對大模型的應用已經非常垂直和深入。胡玉海透露,華為去年發布盤古大模型3.0,已在交通、能源、金融、電力、油氣、政務等行業積累大量成功實踐,甚至在氣象這種“冷門”方向也能大展拳腳:太平洋臺風未來10天路徑預測,傳統計算方式需要上千臺高性能服務器,耗時4~5小時,而有了基于盤古大模型打造的氣象大模型,僅需1臺服務器和10秒鐘時間就可以得到結果,目前已在中國國家氣象局、香港天文臺、歐洲天氣預測中心應用,相關論文于去年7月被學術權威《Nature》雜志正刊收錄。

深耕行業、聚焦場景:明確大模型高質量發展的“中國路徑”

對于大模型發展現狀,與會嘉賓都認為美國和中國已取得階段性領先,率先邁出“萬里長征第一步”,尤其在中國從實用性的角度出發,大模型在各行業應用已如火如荼,但同時也面臨著一些痛點和挑戰。

“我們在大模型行業推廣的過程中發現,第一大模型需要行業高質量數據輸入,但是因為種種原因,很多企業信息化建設比較分散,數據的共享和匯聚有一定困難,使得大模型效果受到局限;第二大模型需要專業人員不斷去調優一些參數,但大模型人才仍然存在很大缺口。”胡玉海給出建議:“希望在政策上鼓勵更多企業推進信息化建設,讓整個業務場景進一步集約化,使得大模型能充分發揮價值,華為云作為大模型供應商,也會去提供簡單便利的工具和專業服務,來降低大模型開發、調優的難度,加快大模型普及。”

世界各國都在根據自身國情和優勢發展大模型,兩會期間也有“發展中國特色大模型”的聲音。對此,周城雄表示,中國發展大模型應當“揚長避短”,即立足中國豐富的產業場景,充分發揮中國大數據的規模優勢,尋找彎道超車的機遇。劉興亮則認為,中國發展大模型要考慮到多語言多方言、內容生成準確真實、數據隱私保護等方面的問題。

“從企業角度而言,我們更需要企業級的領域大模型,因為它可以直接賦能我們的核心業務,促進核心價值的可持續增長。”周軍強調,發展大模型應當融入生產生活和企業發展,比如結合專業知識打造垂直領域大模型、解決垂直領域的知識密集型難題、方便接入企業數據打造專屬大模型等。

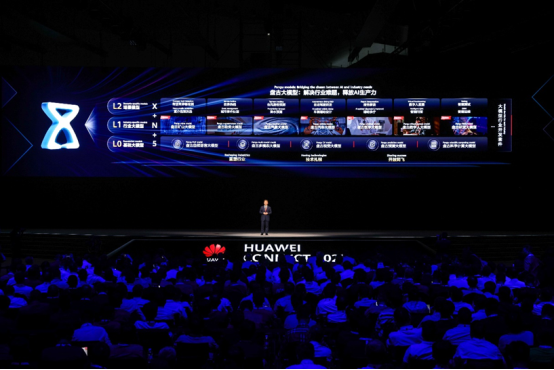

而華為云盤古大模型正切中政企當下的需求。據介紹,盤古大模型是中國首個全棧自主、安全可靠的AI大模型,包括“5+N+X”三層架構,分別對應L0層5個基礎大模型、L1層 N個行業通用大模型,以及L2層可自主訓練的更多細化場景模型,企業用戶可基于自身業務選擇適合的大模型開發、升級或精調,能夠靈活適配千行萬業多變的發展現狀。

央國企如何擁抱大模型?華為云Stack解決“后顧之憂”

節目話題來到央國企和龍頭企業如何便捷、安全、高效地擁抱大模型這項新技術,周城雄認為需要平衡統籌安全與發展,尤其對央國企而言,數據安全是重中之重,但通用大模型“數據污染”比較嚴重,又需要結合行業數據打造行業垂直大模型,實現融合打通。此外,場景結合、算力供應、成本投入,也是政企應用大模型的難關。

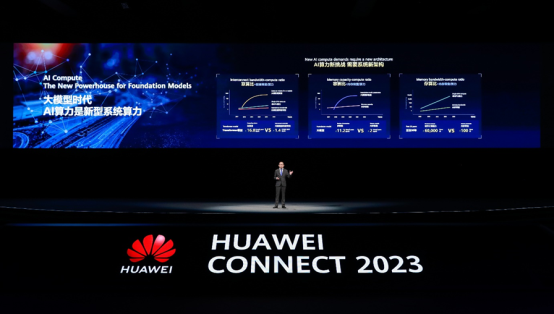

胡玉海介紹了華為云于去年9月發布業界首個大模型混合云華為云Stack,可部署在政企客戶本地數據中心,幫助客戶一站式打造專屬大模型,兼顧安全合規和云服務持續創新,滿足央國企對數據安全的高要求。同時胡玉海表示,“華為云在烏蘭察布、貴安、蕪湖三地建設了AI云服務中心,我們希望通過云服務的方式,把AI算力便捷、按需、及時、低成本地提供給政企客戶,解決發展大模型的算力難題。”

節目與會嘉賓表達了對“人工智能+”開啟下一個十年的期許。周軍認為,大模型的廣泛應用,人類社會的知識很有可能形成一種可量化、階梯式的沉淀,“這種沉淀可以繼續復用,不管是在產業級、行業級還是泛領域,這種沉淀是持續增長的,可能會觸發非常好的新氣象。”

劉興亮則從醫療和教育兩方面入手,談到大模型的發展有望讓社會知識型資源分配更加公平,比如大模型結合數字人技術,山區的孩子也能享受到北京的名師名醫,“我覺得未來十年內,它一定會走向普惠型的大模型、普惠型的人工智能,所有的個體,都能夠利用大模型去做更多的事。”

周成雄更加關注智能時代下能否通過教育讓更多人掌握這門新技術,表示大模型相當于人類的工具,從以前的算盤到計算器、再從計算機到大模型,先進工具讓更多人從重復繁瑣的工作中解脫出來,就像機械化解放體力、計算機解放腦力,“人工智能時代,解放的是人的創新能力。”

“我們中國擁有全球最豐富的行業應用場景,也擁有最大軟件創新人群。”胡玉海強調了中國未來十年搶占大模型先機的優勢所在,表示華為云作為整個大模型解決方案的提供商,充分了解大模型使能千行百業背后需要大量技術創新來支撐,“華為公司會持續在大模型領域投入,致力于使AI算力的供給、大模型的應用更普惠,打造AI時代最好的云底座,這是我們的一個核心目標。”