聲明:本文來自于微信公眾號 摸魚思維(ID:moyusw555),作者:摸魚田掌柜,授權轉載發布。

你好,我是掌柜。

昨天發了條朋友圈,內容是一張抖音評論的截圖:

有博主在說抖音賺錢的方式,提到了普通人做抖音的方法,最簡單的就可以做做書單、美食、剪輯這類低門檻號,然后開通櫥窗帶貨。

有粉絲在評論區里說:首先你得有1000粉絲。

很明顯,這是一個用戶的痛點 ,并且下面類似的問題不少。

于是我截圖發了圈,說這個需求價值100萬,問多少人信。

當然,肯定是有信的,也有不信的。

今天我們就聊聊這個點。

01

說信的,大多是同行。

思維決定認知,他們看到的不僅是需求,還有問題的解決問題的辦法,以及背后能有哪些延伸的服務,是抱著變現的心態去看的,本身他們有不少的人也都是在細分賽道上深耕,并且做的都非常不錯,大家親眼所見,所以他們信。

說不信的,大多是行業以外的。

隔行如隔山,認知不同,自然理解不同,他們可能對互聯網不了解,或者是對抖音這個平臺還停留在用戶層面,只是簡單被動的處于信息接收狀態,對于別人為什么要長期去創作內容這件事,是保持懷疑的,所以這也很正常。

至于我為什么會說他價值100萬,是因為我切入到了這個賽道,我切身經歷以及親眼所見了很多小細分需求,從0-1的變現的過程。

就拿起號這個點來說,就有很多種玩法:

互關漲粉:大量的對口型博主,在直播間引導用戶刷禮物,讓粉絲互關。

螺旋起號:比較玄學,其實就是抖+和內容產出的最優方法。

豆莢定向:簡單粗暴,無視玩法規則,直接砸錢,1:1換粉。

數據刷粉:這種更粗暴,直接找刷手買假粉、買機器粉。

但無論哪一種,都有不少同行在深耕,這能說明什么呢,自然是行業賺錢啊,實際學費也確實不低,但說教起號這一個小需求,客單價基本都是4位數起步。

沒別的原因,市場需求太大了,很多想做抖音的,第一步繞不過去,沒有那個耐心去長期輸出內容,又沒有主動分析解決問題的能力,只是天天問為什么我不漲粉,為什么我播放量卡在500,那只能向這些人付費。

這可不就是知識付費嘛。

02

說說身邊的幾個例子吧。

小A是做電商出身的,主要做無貨源,項目盤基本穩定后,利用閑暇時間在抖音分享點自己運營的心得,沒有文案、沒有剪輯,沒有劇本,想到什么說什么。

因為講的東西都很實在,人又接地氣,高頻率的更新+接地氣的人設,做了幾個月就漲了20萬粉絲,敏感的他發現,這抖音也不難啊,于是開始做矩陣。

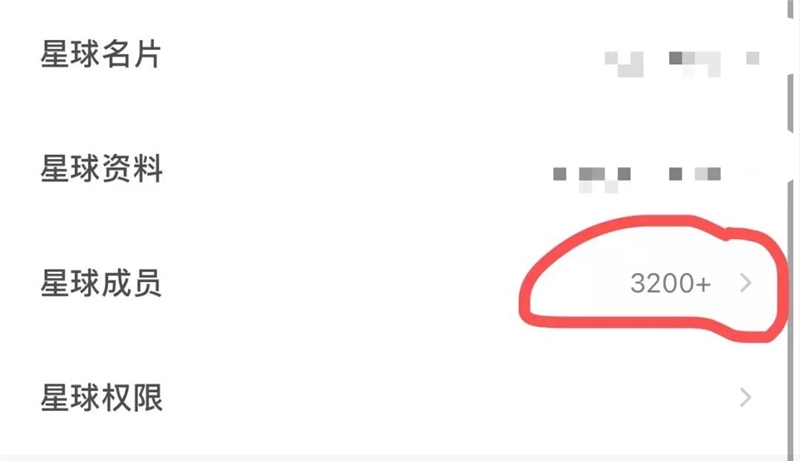

利用做小A的經驗,開始做小B、小C,小D,對他來說,這套打法和無貨源店群簡直一模一樣,很快這些矩陣號也做起來,接著他做了一個知識星球,就教這些同行們怎么去起號變現,門票365,2個月收了3200+學員。

3200*365大概是117萬。

扣除星球8%的手續費,100萬收益也是妥妥的沒問題。

03

小B是做網賺圈的,風格和國師很像。

公眾號、朋友圈都是1:1復制,但是這個賽道模仿的人已經很多了,怎么辦呢,換個賽道去玩,去搞抖音。

他把國師朋友圈的那些類容搬運到微博上、或者是自己隨便找個背景寫上去,然后截圖做成視頻,每天發5-10條抖音,也不管數據,一直發就對了。

即便一個作品曝光度再小,流量自然也是有的,評論區的人從0-1-10-100,他漸漸的也做起來,于是搞了個付費微信群,主要針對于人情世故、職場晉升、送禮哲學幾個方面去做。

為什么做這個角度?

因為這種東西交付輕,不需要什么結果的承諾。

其次這個領域市場大,社會不是非黑即白,是多面性的環境,人在其中生存就避不開人情世故,避不開利益競爭,如何利用有限的資源,讓自己活的更體面一些,是很多人畢生的追求。

做了2個月,漲了萬把個粉絲,雖然不多,但轉化率還不錯,398的付費社群,也陸陸續續進了400多人了。

這事他打算深耕下去了,一年搞個百來萬有盼頭了。

04

小C是做自媒體的,說內卷太嚴重了。

不管是分享價值,還是付費投放,流量上漲的都太慢,投入產出比明顯不樂觀,他覺得自媒體這一塊已經到了瓶頸,去做短視頻吧。

讓他全力梭哈做抖音,又多少對寫的字舍不得,于是把自己公眾號文章用軟件合成配音,然后混合到一些風景視頻上傳,然后所有的作品都去砸抖+,只要投入產出比合適,一切都值得。

他的目的很明確,就是為了搞流量,所以每一個作品都在誘導粉絲添加微信,賬號粉絲才幾千,但是轉化的流量卻不少。

粉絲到微信之后,通過朋友圈宣傳加一整套完整的課程作為交付,主要就是教人如何批量的配音和剪輯視頻,除此之外,還提供陪跑服務。

學費6000+,收了近百人。而做這個號到變現,他只花了一個月。

以上三個案例,是冰山一角。

小A、小B、小C這種人隱藏在我們刷抖音的每一個作品里,他們有的是處于自身行業的分享,有的是單純的搬運,有的是帶有目的的運營,他們都在執行中收獲到自己的財富。

這份財富不僅僅是金錢,還包含很多對于賺錢認知的理解。如何去迎合人性,如何吸引用戶,如何去轉化用戶,這些都是實操才會有的經驗。

這個世界早就不是勤勞致富的時代了,996是福報嗎?凌晨起來的環衛工人勤奮嗎?工地上揮汗如雨的人勤奮嗎?勤奮努力誰不會啊,這只是換取酬勞最基本的動作,信息差才是賺錢的核心邏輯。

有人說,

在中國,再眾所周知的事情,起碼有一億個人不知道,而大多時候,是十個億的人不知道。

誰掌握了少數人知道的信息,誰就有定價的權利。

市場不一直都是如此么。

以上,就講這么多,懂就懂了。

有啟發的點個在看,祝各位老板發財。

END