來源:36氪

文/宋婉心

編輯/潘心怡

稅務稽查“海嘯”過后,不論你是淘寶直播“一姐”薇婭,還是極力想撇開“王思聰前女友”頭銜的“老三”雪梨,那些經年累月在網絡世界積攢下的痕跡,都在一點點消失。

“占便宜”是人性使然的剛需,也是打發現實壓力的緩釋藥物。“剁手黨”在各個直播間反復橫跳,“買買買”的力量將傳統銷售話語體系里的top sales(銷售精英)捧成了明星一般的存在。

財富和名氣看上去是那樣唾手可得,這不僅吸引了各路娛樂明星下場直播,也激發了無數懷有最基本世俗欲望的普通人前赴后繼。

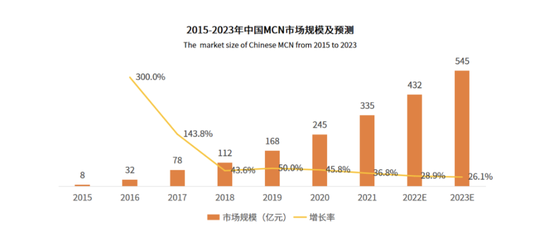

在過去三至五年時間里,MCN(Multi-Channel Network,網紅經濟運作機構)如所有新興行業一樣,草莽擴張。 數據來源:艾媒數據中心

金錢永不眠,高速運轉的“直播帶貨”行業悄然散發出腐壞的氣味。

天價罰單說明了一切。薇婭接到的13.41億罰單,超過A股4600家上市公司中4200家企業一年的利潤、6.43億偷稅金額對應薇婭的總收入最高達20億元/年、罰款金額或與全年利潤相當。

數額之大,讓看客們大跌眼鏡,而不止一名行業頭部在灰色地帶上的大膽試探,更為外界對這個群體“明知故犯”的懷疑增添了幾分合理性。

頭部主播們的倒下像是被揭開了一塊遮羞布,一時間,很多問題被推向臺前:直播帶貨江湖的玩家究竟如何游走于灰色地帶?在“人貨場”的利益鏈條上,信任如何建立又如何崩塌?流量不會剎車,只會轉向,直播帶貨這塊“肥肉”又會流向誰的宴席?

低俗喜劇

圖片來源:電影《低俗喜劇》

給公司里的200位姑娘每人買一盞補光燈、一個手機支架、甚至“假胸假屁股”,2019年,顏秋的MCN在鄭州開張了。

顏秋是學導演出身,但在能夠成為職業導演之前,做MCN成了她“賺錢養夢想”來曲線救國之策。當時,顏秋所在的鄭州還沒什么人做MCN,她天真地判斷“短視頻紅利期還在,批量復制同類型賬號不是難”。

很快,顏秋發現自己被這個行業“無本萬利”的外表所欺騙,從而低估了MCN運營難度。兩年的創業時間里,她幾乎每天都在為流量發愁。

摸爬滾打中,顏秋總結出了一套經驗。“抖音上,通過批量復制美女賬號快速起量,百試不爽;快手上,走劇情向,只要是正能量的、感情向的也能火;還有個規律,抖音上個星期流行什么,下個星期我們就在快手做。”

一切不過“飲食男女”四字。顏秋在快手上做的某個情侶類型賬號,打造姐弟戀人設,三天時間,粉絲漲到16000;抖音上,往幾個“大學生美女模特拍攝群”扔幾條“網紅打造通告招聘”后,她的公司輕松招募到200個年輕姑娘,包裝成“本地達人號”。

流量有了,怎么變現?“直播賣貨”是最常規的做法,看透了一切的用戶對此心照不宣。顏秋公司的幾個賬號中,經常收到這樣的私信——“你們什么時候開始帶貨,我們已經準備好了”。

但在互聯網滲透不足的二三線城市,邊緣MCN有自己的一套活法。顏秋旗下的抖音KOL(Key Opinion Leader,意見領袖)不需要接廣告、直播帶貨,甚至打賞,200位姑娘去鄭州大大小小的活動和開業儀式,站站臺,錢就到手了。

“我們100個達人打包價12萬元,這是最低價,只負責出席,如果需要直播和視頻宣發,就要另加價。”顏秋的MCN模式類似于大眾點評和抖音和結合,本地商戶需要網紅背書,顏秋提供抖音網紅打卡。

快手上,顏秋的玩法更加大膽,最火的一個業務是“直播捉小三”。

“直播里的人都是演員,是我們安排好的。”顏秋會提前告訴演員故事劇情,甚至手把手教演員“怎么吵架、怎么調解”。到了直播時,不需要花一分錢,直播間人氣就可以漲到2萬以上,打得越激烈,人氣越高,進來的都是“活人”。

接下來就是收割。如果上午場9:00—12:00時直播“捉小三”,12點之后顏秋會安排一個小時帶貨時間。但不是顏秋公司自己帶,而是連麥別家帶貨主播來帶。費用方面,連麥一次3萬元,以及該場銷售額的3%作為傭金。

變現路徑看起來順暢,但直到后來失敗后,顏秋才明白,對于沒有超級主播支撐的MCN,運營成本會越滾越高,直至不可控。

顏秋算了一筆賬,主播端,快手一場戲大概6個演員,1個演員500元,用3天,大概一萬元成本,但這僅是臺前很小的一部分,大頭在每個主播配備的團隊——一個賬號需要配備3至6個編導、1個剪輯、1至2個藝人、2個商務、3個運營。

前期,沒有簽約能力的小MCN只能走孵化路線,而“孵化”是需要大資金調動的環節。

3天漲粉1.6萬的號在顏秋的公司只是個例,更多的情況則是,三個編導圍著一個藝人做,孵化6-7個賬號,以一周為一個孵化期,如果一周之內的冷啟動沒有達到理想預期,這個賬號就會被直接停掉。顏秋嘆氣,“在孵化不成功的時候,你做的每一件事都是沉沒成本。”

初步孵化成功的賬號進入平穩營收期后,孵化期共用的團隊則需要為這個賬號獨立出來,更精細化地運營KOL人設。

即使成功孵化了KOL,還存在人心不穩的可能性。在顏秋的MCN,火了的主播帶團隊跑單屢見不鮮,“觀眾只認主播的臉,這點很恐怖,主播收獲一定流量后,自己私底下會和客戶對接”。

為了留住主播,顏秋甚至曾冒著風險,通過壓主播工資進行反制,顯然這一做法引來了官司,顏秋被主播發起過勞動仲裁,要求賠償。

主播跑路、限流、直播被掐,每次突發都不僅考驗著MCN團隊的應變能力,也為公司帶來高昂損失。這讓顏秋從根本上否定MCN這門生意的價值,“純概率抽獎式的市場效果反饋,沒有成本可以預算,也沒有預期收益可以控制”。

到了2021年下半年,顏秋明顯感到,創業不過短短兩年,行業紅利便被迅速吞掉。同行開始大量倒閉或轉業,自己的公司也進入“又累又沒錢”的狀態——她決定縮減成本和規避開支,直至最后關門歇業。

“當市場上的復制機器足夠多時,我們這套方法就不靈了,就要換操作,然后周而復始,陷入惡性循環。”顏秋的無奈溢于言表。

“幸存者偏差”充斥著整個行業,人們能夠記住的幾乎只有“李佳琦們”。也只有他們,運行著看似穩定的商業模式,甚至無限膨脹。剩下九成公司,實際上像顏秋一樣,只能不斷在灰色地帶走“野路子”,而顯然,這些路線是脆弱的、不可持續的。

四角關系

圖片來源:電影《四角關系》

讓足夠多的人聚集在一個直播間,并停留足夠長的時間、下足量的訂單,是一件非常耗費財力和精力的事情。

有業內人士反推,假設需要銷售29萬件貨,抖音直播間轉化率為2%的情況下,則需要觀看人數達到1450萬人,按照直播觀看人數中60%需要引流,則有870萬人需要投流引入;其次,曝光次數的最高20%能引導入直播間,則曝光次數需達到4350萬次曝光。

如果按照CPM(Cost Per Mille,按千次曝光收費)40元的價格,最終,4350萬次曝光需要花費高達174萬元投流。

顏秋證實了這樣的投入產出比,但經驗告訴她,即便花了足夠的錢去做投流,仍舊沒人能保證有多少人進到直播間并下單。這也導致,“投手(流量市場交易員)甚至成了一個需要天賦和運氣的職業,一個好的投手,成百上千家公司搶著要,比主播還吃香,月薪底薪能開到小10萬”。

位于產業鏈下游,平臺端掌控著流量變現最后一環,一貫是強勢的那一方。從某種程度上來說,所有MCN都在看平臺的“臉色”吃飯。

2021年以前,顏秋還能拿到平臺買量費的一折券和兩折券,但去年開始拿到的都是95折。MCN從業者李宇有同樣的體會,如今,不買流量就賣不動,進直播間的人數和投流成正比。

李宇感嘆,“前幾年吃進去了流量紅利,后幾年平臺會讓你完全吐出來。”當平臺端流量成本不斷攀升,也就意味著行業紅利的消亡殆盡開始真正刺痛行業的最前沿。

流量越來越貴,直播帶貨卻是越便宜越受歡迎。“沒辦法走上正循環了”,來自頭部電商平臺直播運營人士朗明的感受是,現在的行業生態是不健康的。

朗明向36氪直言,低價壓倒一切的大環境催生出諸多變形動作,品牌、平臺、主播、MCN之間的契約變得十分脆弱,為了更低的價格,“規則”幾乎被每個人置若罔聞。

最常見的是“破價”。“我們跟產銷拿一些貨出來,偷偷把價格放(降)一下,知道品牌會來投訴,但為了GMV(Gross Merchandise Volume,一定時間內的成交額)也要做。”朗明說道,類似此前的歐萊雅事件,之前早就發生過在他們公司身上,某頭部主播在發現主站賣得更便宜,自己被“破價”后,氣得當場打電話破口大罵對接人。

“破價”導致的結果之一是線下串貨,“比如超市或者正常供應商拿價是5元,但線上大促疊加各種券,最后能到4元,那線下渠道就會到線上來拿貨,比他自己的進貨價還要低”。

簡單說,就是線上的到手價低于線下渠道的批發價。這種情況顯然會破壞品牌方的供應鏈體系,朗明必須立即叫停直播間,不然就會遭到品牌投訴。

在日常工作中,跟直播間“撕”,安撫品牌方的情緒,這些事情幾乎每天都在發生,朗明已經麻木了。

作為流量“中介”,MCN運轉邏輯的本質是“撮合”,上游連接廣告主,下游匹配網紅。背著流量枷鎖的同時,還要顧及廣告主,這經常讓MCN陷入兩難。

身為一家頭部MCN的直播運營及策劃,小凝的工作內容之一就是觀察各個直播間的價格。但當她發現,抖音商城的百億補貼活動中,雪花秀六件套標價低至259元,自己有些坐不住了。

“這個套裝在官方旗艦店中售價890元,259元的價格大概率貼錢了,雖然不至于賠本,但確實是不賺錢的生意。”小凝感到主播的價格越來越難守。

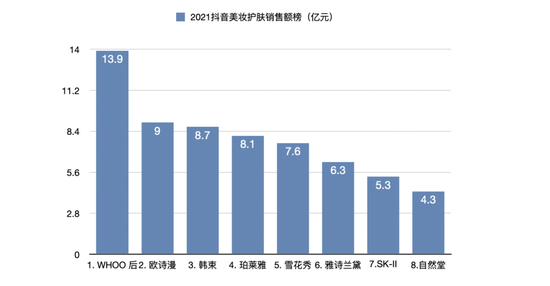

天氣丹(Whoo品牌旗下系列產品)和雪花秀去年在抖音上異軍突起。 數據來源:飛瓜數據、36氪整理

小凝所在的直播間也賣過雪花秀,但未來可能不敢再輕易再嘗試,因為,關于雪花秀自身愿不愿意把價格“打”到更低這件事,“已經沒人關心,我們只想要最低,自己補也要最低”。

當流量成本轉嫁到品牌方上,且無法承受時,“價格戰”也就打不下去了。

最開始,所有人對直播帶貨的預期是“短期促銷”,相對于傳統零售有規律的促銷節奏,直播帶貨的低價則是低頻“脈沖式”的。不過,隨著帶貨戰爭的白熱化,主播越來越多、直播覆蓋時長越來越長、參與品牌越來越多,直播儼然已經成了7*24小時“時時低價”的軍備賽。

“直播作為渠道的營銷成本在不斷上漲,很多預算不充裕的腰尾部品牌已經退出,客戶基本向頭部品牌轉移。”遙望網絡美妝招商總監贊恩告訴36氪,目前公司的主要客戶以頭部居多。

盡管如此,MCN頭部手中頭部品牌的訂單并不牢靠,如今他們擁有更多、更好的選擇,比如自播。從去年抖音和快手向外釋放的信息來看,直播電商業務紛紛將重心轉向品牌自播。

交個朋友創始人黃賀曾指出,抖音從去年年初開始,流量分發機制改變為“1/3/6”,即10%給頭部達人,30%給垂類達人,最后60%給品牌自播,類似淘系對流量的分配。

對于品牌而言,降低開銷、直接觸達消費者、增加品牌認知,都是自播可見的好處,但對于MCN而言,平臺這場戰略調整,則給他們帶來一定陣痛。

“相同的時間,自播的效率比達播(達人直播)低太多,”贊恩告訴36氪,從帶貨GMV來看,自播比例的上升的確影響了MCN整體的投入產出比。

“平臺將自播和達播放在了同一個賽道里,但從MCN方面來講,兩種模式的運營配置不會有太大差異,但自播產出效率肯定會受到達播影響。”他進一步解釋。

目前來看,自播好不好做,和品牌認知度直接掛鉤。對于有一定認知度的頭部品牌,基本能順暢度過冷啟動階段。

一位太平鳥直播電商人士告訴36氪,一場直播中,如果100萬人看直播,最終進到商店大概15萬人,轉化率能達到15%,已經是很可觀的效益,而整個品牌自播來看,投放流量僅占到三成,自然流量占到七成左右。

飛瓜數據也顯示,以雪花秀為例,自播占銷售額比例在去年下半年開始翻倍上升。

對本就紅利殆盡的MCN來說,品牌方對MCN的需求開始模糊、松動,充滿了危機的意味。

依著流量慣性,MCN像黑洞一樣不斷吸入主播、品牌、平臺,但與此同時,三方又都默契地和MCN保持一定距離——主播怕被MCN割韭菜、品牌怕承擔高昂營銷成本、平臺怕任何一家MCN獨大——似乎產業鏈上所有參與者都不看好他們,卻又一定程度需要他們。

失控玩家

圖片來源:電影《失控玩家》

起初,MCN幾乎是以一種“掠奪”傳統廣告市場份額的姿態大肆擴張。彼時的主流媒體,多以“顛覆廣告”、“干掉廣告”來形容MCN和廣告此消彼長的競爭態勢,這也引發了一級市場的資本狂熱。

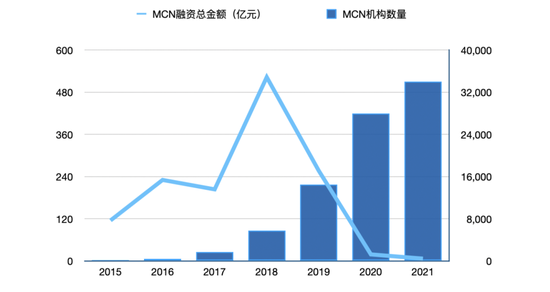

2018年機構數量從2015年的160家飆升至5000家,融資總額在這一年達到522億元的近五年最高值。 數據來源:艾媒數據中心、36氪整理

二級市場上MCN概念的熱潮則有賴于后期的“直播電商”模式。為順應前端流量去向,2019年起,MCN的成長從“內容邏輯”轉變為“電商邏輯”。

接下來的故事,便是疫情期間直播電商迅速擴張,以及口口相傳的數億級銷售成績。而從圖文、視頻走過來的MCN,再次享受著新內容形態的紅利——主播、明星再就業,MCN找到新增長點,平臺GMV節節攀升。

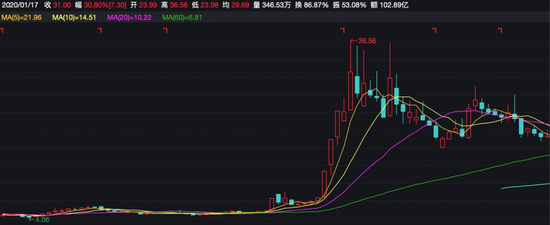

2019年4月,如涵控股登陸納斯達克,成為首個赴美上市的網紅電商MCN;2018年8月,星期六發布公告計劃收購頭部MCN遙望網絡,2019年3月完成收購,星期六搖身從鞋服廠商變成了網紅經濟概念股,也因而受到資本市場關注。

股價走勢來看,從2019年10月的5元左右,星期六成交量快速放大,股價最高上漲到2020年1月17日的36.56元。不止星期六,2020年年初,網紅概念股甚至領漲了大盤一個多月。 數據來源:wind

申萬宏源商貿零售首席分析師趙令伊向36氪指出,2020年開始,90%的機構收入規模不足千萬,僅有1.9%的MCN機構收入達5000萬以上。

在直播帶貨的模式下,“超頭部主播憑借高流量和銷售能力提高對品牌方議價能力,從而拿到更低折扣,又吸引到更多流量,從而形成馬太效應循環,KOL競爭格局過于集中”,趙令伊表示。

行業資源快速向頭部集中,直播帶貨的馬太效應遠高于秀場和游戲直播,這給行業走向埋下地雷。新進入的MCN境況越來越難,MCN積弊也在近三年集中爆發。

一位MCN從業者告訴36氪,2019年以前,MCN的錢來得還很容易,但2019年下半年開始,MCN的競爭開始走向白熱化,直播帶貨無疑是這個過程的加速器。而在充分競爭的環境里,縱使是頭部也難逃虧損的命運。

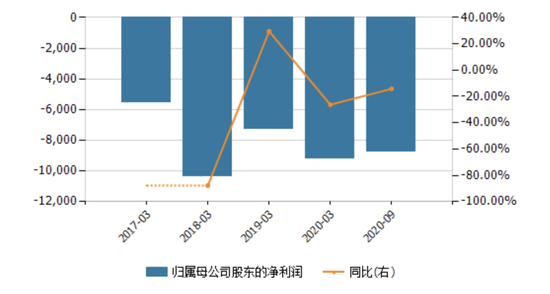

在已經退市的如涵控股財報中,依稀可以看到MCN的“暴利泡沫”是如何被戳破的。

2017至2020財年,雖然如涵營收保持了15%以上的增長,但成本增速更快,導致虧損沒有放緩趨勢。 數據來源:wind

財報數據顯示,2020年如涵營銷費用約3億元,較上年增長近1億元,漲幅高達48%。財報解釋稱,其中絕大部分是平臺型KOL的孵化、培養、內容制作、訓練和相關人員及團隊的費用。

當年,如涵新增KOL數量40人,如果假設同比增長的營銷費用1億元,有一半用來孵化,那么平均每位KOL的成本高達125萬元。如涵紅人孵化部負責人天羽曾表示,孵化培養費用高居不下暫時沒有良方,如涵陷入了“燒錢不一定成功,但不燒錢一定不成功”的盈利困境。

顏秋的孵化難題,同樣在頭部公司上演,后者能活下來的原因,可能只贏在有更強大資方背景,讓它有空間將手中資金運轉起來。“只有資金來源是穩定的,才可以在穩定資金中壓縮成本、優化團隊。”

從2016年至2020年,中國MCN行業融資數量分別為165起、136起、79起、35起、21起。雖然新入局的MCN數量從未放緩,但顯然資本已用腳投票。

而且,融資到中后期的MCN機構屈指可數。據投資界統計,除了2013年的Tastemade完成E輪融資、微念科技完成C輪融資外,MCN機構融資輪次基本在B輪及以前。

經歷過MCN業務的動蕩,顏秋覺得自己的失敗是注定的,因為“當超級頭部已經形成,腰部MCN永遠不可能成功,它的主播也是”。

盡管當下,各大平臺都宣稱將流量向腰尾部主播傾斜,但一個殘酷的事實是,這無濟于事。穩定頭部一旦形成,腰部便不可能出頭,平臺幾成流量的調整,宛如隔靴搔癢,無法改變行業運轉的客觀規律。

實際上,無論大小,MCN行業已然人人自危。顏秋為代表的腰部企業難活命,薇婭等頭部也可能因為監管落地,打斷銷售規模、低價和流量之間的正循環。

因此,不少成熟MCN都試圖為自己尋找抗風險能力更強的營收增長點。“代運營”幾乎是品牌自播大潮下不得不走的一條路。黃賀曾透露,目前交個朋友的代運營是僅次于MCN業務的第二大營收業務,而公司最終目標是將MCN業務降至整體的40%。

直播一飛沖天的日子里,代運營商的日子一直不太好過,且至今沒有緩解的跡象。

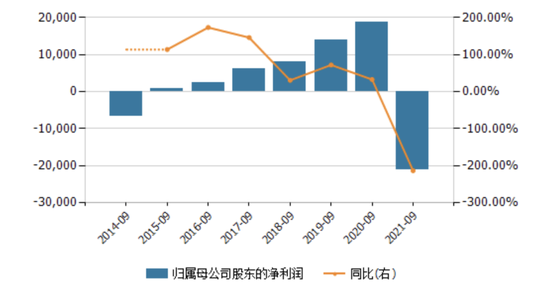

2021年三季度財報來看,寶尊電商歸母凈虧損2.93億元,去年同期凈利潤為0.65億元,同比大幅下降550%。而營收18.99億元,同比僅增3.8%,更是未達19.37億元的預期;若羽臣三季度凈利則不足700萬元,同比下降70.6%。

寶尊電商業績走勢 數據來源:wind

反映至二級市場,寶尊電商已從去年2月高點57美元,跌至14美元,股價跌超75%;壹網壹創下跌37.5%;麗人麗妝、若羽臣則從年內高點,下跌25%左右。

和MCN相比,經銷及分銷占據了代運營商的絕大部份收入,但這種重資產模式需要代運營商承擔較高的存貨周轉及賬期問題風險。比如,在寶尊的收入結構中,2018年后,經銷模式占比就降到了50%以下,更大比例的是店鋪代運營及內容服務收入。

為了拓展新渠道,寶尊、麗人麗妝、凱詰都成立了專做抖音代運營的子公司或專門事業部,壹網壹創在抖音、快手等渠道等收入從去年39%,提升至了今年上半年的58%。

依此來看,代運營商重回牌桌,架構形態和MCN無限趨同,似乎預示著直播帶貨新一輪競爭的到來。

一個行業無論是面臨快速擴張、短暫陣痛,抑或是觸礁沉沒,其過程都會產生大量廢棄物,其中大部分是人。

顏秋在行業里也算看盡了“高樓起、樓塌了”,最后抽身離開時,讓她耿耿于懷的不是金錢得失,而是直播聚光燈下,不斷被吞噬的人性。

去年年底,千萬粉絲博主“辣王李永志”曝出被MCN坑騙、拉黑,13個月沒有收到MCN的收益分成。

簽約李永志的公司媒江湖同樣位于鄭州,顏秋和媒江湖老板打過幾次照面,“他們公司靠李老爺子賺了不少錢之后,開始直播帶貨,但又開始嫌棄老爺子不會直播”。據顏秋了解,李永志年紀大了,半夜直播總打嗑睡,拍攝又愛忘詞,很快就成為了這家MCN的棄子。

李永志哭訴著“千萬粉絲賬號被霸占”,該MCN也表示向他索賠超百萬元。諷刺的是,二者之間的羅生門事件,又成為了新的熱門視頻素材。

李永志和公司的官司仍在進行中,而他還有一個殘疾兒子需要照顧,但在流量換財富的游戲里,仿佛悲劇人生才是換算成點擊率的最好砝碼。

MCN的車輪滾滾向前,被市場收割,或是賺夠之后去收割別人,乃至誰是車輪下岌岌可危的螻蟻,無人在意。