內(nèi)娛頂流,接連塌房。

流量明星,成了名副其實(shí)的「流星」。

可即便如此,依然有人對(duì)流量趨之若鶩。

這也越發(fā)襯托出拒絕隨波逐流者的可貴。

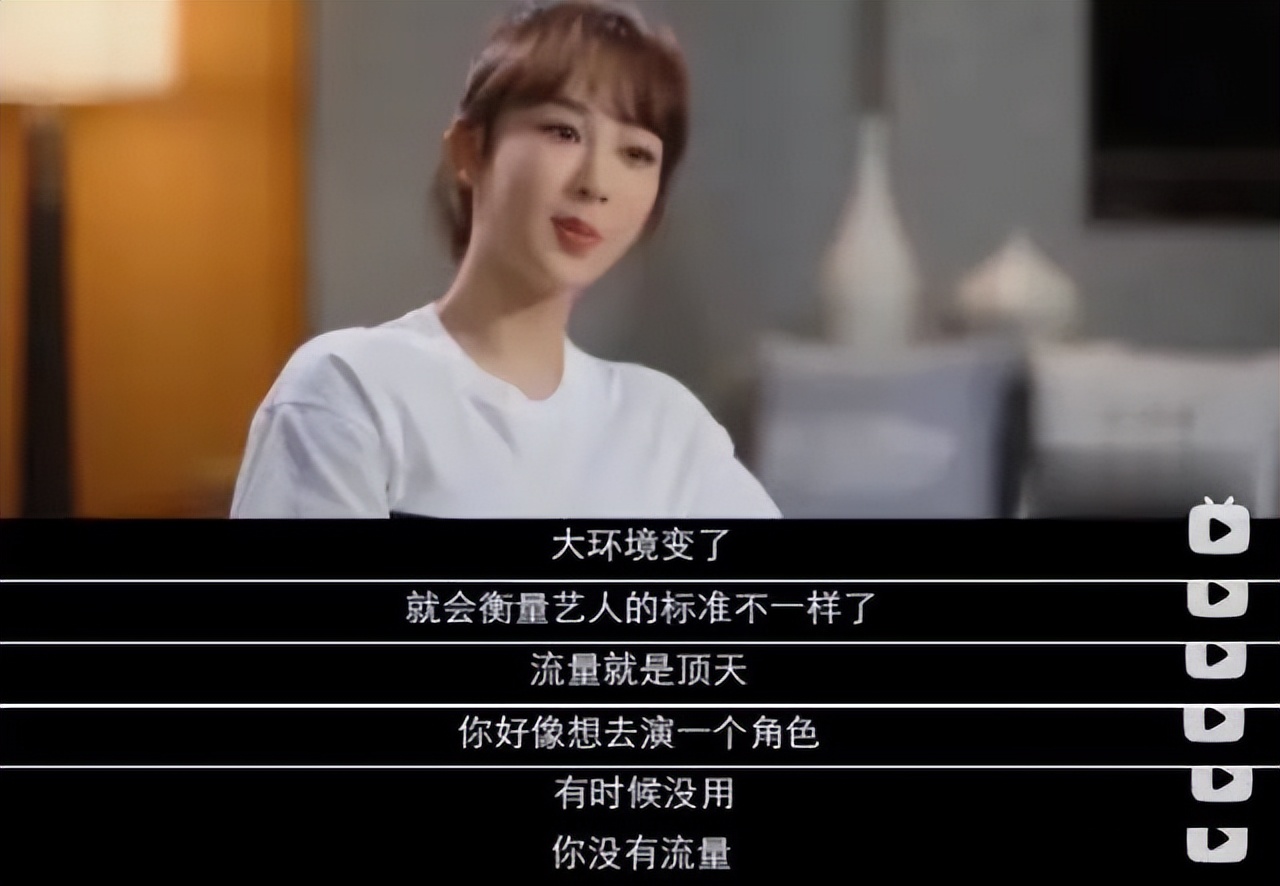

前不久,郭曉婷在采訪中道破貴圈畸形生態(tài)。

堪稱「內(nèi)娛孤勇者」。

而最近,初代頂流李宇春也語出驚人。

直言自己主動(dòng)去流量,解散粉絲后援會(huì)、淡出微博八年。

對(duì)「營業(yè)」更是竭力抗拒。

同時(shí),她對(duì)內(nèi)娛如今打造流量明星的做法也不認(rèn)同。

早年選秀,是草根自我表達(dá)式的「想唱就唱」。

如今卻是被動(dòng)的「我由你打造」。

沒有真實(shí)的自我,只有迎合的人設(shè)。

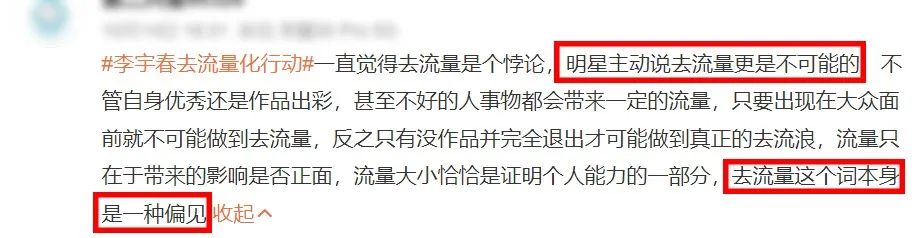

此言一出,有人夸贊。

覺得她是娛樂圈少見的清醒真誠。

當(dāng)然也有人質(zhì)疑。

明星就是流量本身,「去流量」只是空談。

靠流量吃飯,卻又看不起流量,實(shí)則是偏見。

明星真的能主動(dòng)「去流量」嗎?

這確實(shí)是一個(gè)值得探討的話題。

李宇春的成名之路,觀眾并不陌生。

2005年,她憑借驚人的300多萬票數(shù)登上《超女》冠軍寶座。

在網(wǎng)絡(luò)還未普及,只能投票依靠手機(jī)短信投票的當(dāng)時(shí)。

李宇春是當(dāng)之無愧的民選「頂流」。

與流量相伴而生的粉絲經(jīng)濟(jì),蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。

但李宇春卻開始一系列「去流量」行動(dòng):

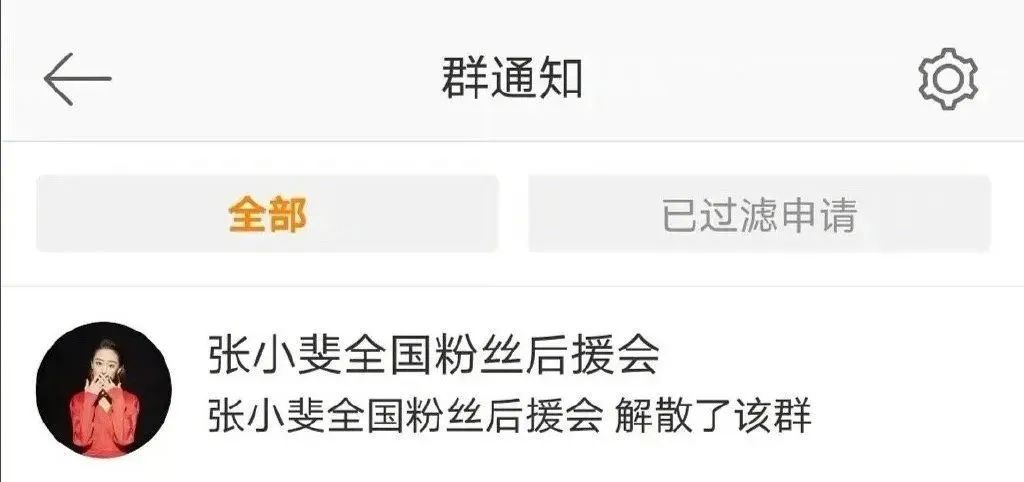

解散粉絲后援會(huì)。

棄用微博八年,主動(dòng)淡出社交平臺(tái)。

微博流量風(fēng)口期,她不「營業(yè)」卻轉(zhuǎn)而去演了一年話劇。

甚至另辟戰(zhàn)場,開始接觸電影。

在《十月圍城》《龍門飛甲》中化身打女。

李宇春之所以如此堅(jiān)持「去流量」,既是自主也是無奈。

一夜成名之后,質(zhì)疑聲鋪天蓋地。

她一邊登上時(shí)代雜志周刊封面,成為現(xiàn)象級(jí)的符號(hào)。

一邊被造謠、辱罵、攻擊、取各種黑稱。

成為初代頂流的同時(shí),也成了初代網(wǎng)暴受害者。

她對(duì)流量帶來的傷害,持以沉默抵抗。

淡出網(wǎng)絡(luò),去填充年少成名造成的生活經(jīng)驗(yàn)真空地帶。

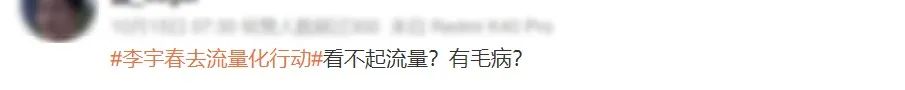

同時(shí),保持流量很多時(shí)候都以犧牲個(gè)人堅(jiān)持為代價(jià)。

這對(duì)于自我意識(shí)強(qiáng)烈的藝人來說,十分煎熬。

公司要求的版權(quán)商業(yè)歌曲,「甚至不符合你的價(jià)值觀」。

只好通過「去流量」來保留核心的自我。

而讓個(gè)人堅(jiān)持戰(zhàn)勝流量利益選擇的原因,也在于李宇春成名之路的特殊性。

區(qū)別于如今的資本包裝,早期的選秀明星大多「草根」出身。

成為高高在上的明星之前,根還在土里。

因而,李宇春步入如今的流量場域時(shí),感覺到了很強(qiáng)的不適感。

正如她采訪中所說,以前的選秀是「想唱就唱,任何人都可以去唱」。

是草根的表達(dá)。

如今更多的是「我由你創(chuàng)造」「你越喜愛我越可愛」。

是服務(wù)型的權(quán)力關(guān)系。

由于她不認(rèn)可這樣的模式,所以只能拒絕流量時(shí)代的游戲規(guī)則。

主持人陳曉楠用「笨拙」評(píng)價(jià)李宇春的姿態(tài)。

的確,李宇春的實(shí)力似乎總是落后于她的認(rèn)知。

雖然擁有極高的國民度,但作品卻處境尷尬。

《Why Me》《下個(gè),路口,見》《無價(jià)之姐》贏得了傳唱度,卻深陷抄襲丑聞。

嘗試了高難度的戲路,也提名獎(jiǎng)項(xiàng)。

可始終欠缺一部真正公認(rèn)的演技代表作。

反倒常常被評(píng)價(jià)為電影中令人出戲的扣分因素。因而,與其說這段采訪是為李宇春加冕。

不如說是終于把她還原為一個(gè)普通藝人。

剝?nèi)コ醮斄鞯墓猸h(huán)后,以親歷者的視角讓我們看到了流量時(shí)代的另一種選擇。

實(shí)際上,刻意與流量保持距離的藝人,并非只有李宇春。

2015年,胡歌主演的電視劇《瑯琊榜》《偽裝者》接連大爆。

事業(yè)巔峰期,邀約應(yīng)接不暇。

胡歌卻急流勇退,選擇留學(xué)。

電影《南方車站的聚會(huì)》上映期間。

影迷自發(fā)集資購票應(yīng)援,遭到胡歌本人發(fā)文回絕。

與胡歌搭檔兩部劇同時(shí)爆紅的演員王凱,也選擇解散了自己的粉絲后援會(huì)。

他認(rèn)為用作品給予回應(yīng),才是和粉絲最良性的互動(dòng)。

有些人只想認(rèn)真做演員,流量操作對(duì)其而言反而成了負(fù)擔(dān)。

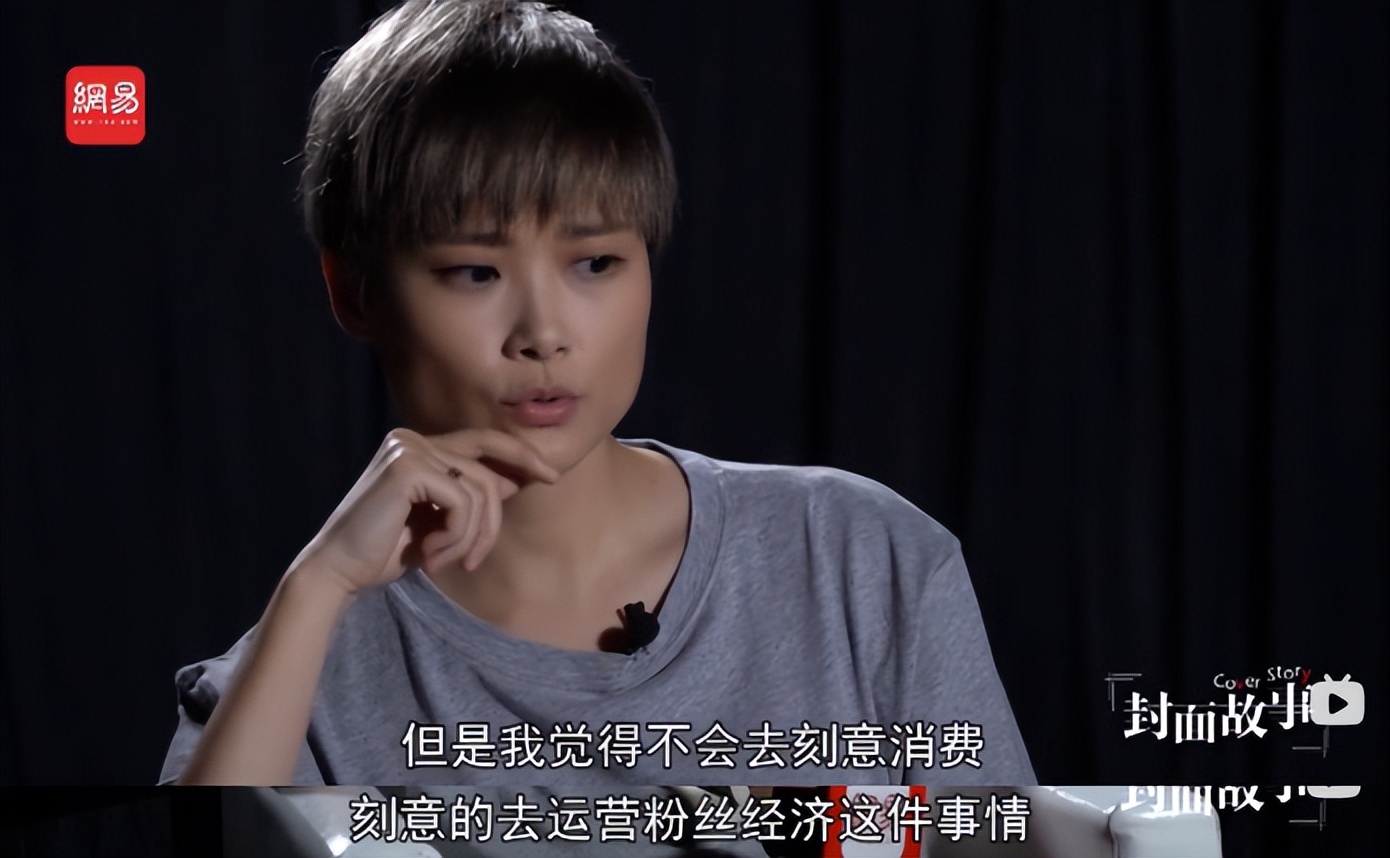

因《你好,李煥英》一朝飛升的張小斐,同樣果斷解散了后援會(huì)。

放眼整個(gè)華語圈,「去流量」實(shí)則早已是香港樂壇的優(yōu)良傳統(tǒng)。

譚詠麟就曾公開宣布以后不再參加任何音樂及歌曲比賽節(jié)目,也拒領(lǐng)任何音樂獎(jiǎng)項(xiàng)。

巨星頂流的急流勇退,是給后來者讓路。

為香港樂壇的新生力量讓渡出更多生長空間。

張國榮、梅艷芳、黎明、張學(xué)友、許冠杰等諸多巨星也選擇主動(dòng)「去流量」。

或退出樂壇,或拒絕拿獎(jiǎng)。

既是出于對(duì)自身生涯的清醒規(guī)劃。

也是以身作則,令行業(yè)邁向更多元的格局。

梅艷芳就曾直言,相比于被復(fù)雜的外界因素影響歌唱,不如找回自己喜歡的路向,如此反而更開心。

功成名就的大咖前輩選擇「去流量」。

是因?yàn)榱髁繉?duì)其而言,早已是虛無的泡沫。

拂去浮華,更見真章。

明星「去流量」,觀眾自然喜聞樂見。

隔絕行業(yè)紛擾的亂象,藝人所專注的事業(yè)也會(huì)更加優(yōu)質(zhì)。

同時(shí),「去流量」讓藝人與粉絲的關(guān)系更為純粹。

沒有做數(shù)據(jù)、控評(píng)、撕番位。

靠作品與實(shí)力說話交流的圈內(nèi)生態(tài)也會(huì)更為健康。

就像李宇春主動(dòng)跳出流量怪圈之后。

受其影響的粉絲也明顯感受到更多的正向循環(huán),回歸到最初喜歡一位藝人的輕松狀態(tài)。

「去流量」雖好處多多,但也難度甚高。

首先,深處漩渦中心的藝人本身要有清醒的認(rèn)知。

在被巨大的關(guān)注度沖擊時(shí),仍能準(zhǔn)確辨認(rèn)到自己的位置。

就像李宇春談及自己總是被問上時(shí)代雜志封面的感受。

她能意識(shí)到自己處于時(shí)代之中,并不以此為傲。

浪頭能起,并不是因?yàn)槟骋坏嗡?/p>

而是仰仗大海,潮汐,甚至月亮。

而要保持「清醒」,并非易事。

它要求藝人本身有時(shí)常自省。

許多明星雖有關(guān)注度,卻并不具備這種能力。

理所應(yīng)當(dāng)?shù)厣钤诔涑庵缑乐暤恼婵諏又髦小?/p>

享受慣了明星身份帶來的客氣,久而久之丟掉自知之明。

最典型的例子,莫過于觀眾連名字都不想看到的張翰新作。

而敢于去流量的人少之又少。

正是因?yàn)殚L久的自省能力其實(shí)是一種折磨。

想要精進(jìn),就要不斷懷疑自己。

其次,「去流量」的前提是實(shí)力。

藝人需要有切實(shí)的作品去支撐演藝事業(yè)。

才能在流量光環(huán)消散之后獲得自我價(jià)值。

正如演員王凱事業(yè)巔峰期解散粉絲后援會(huì),此后依舊能成功塑造《大江大河》中宋運(yùn)輝一角。

進(jìn)一步擴(kuò)大國民度,靠的本是自身演技實(shí)力而非流量加持。

而這同時(shí)也是如今許多流量明星過度依賴流量的原因之一。

正是因?yàn)椤溉チ髁俊挂院螅瑢?shí)力空無一物。

包裝出來的人設(shè)與杜撰出的勵(lì)志故事早已泛濫成災(zāi),不足以支撐起一個(gè)藝人的全部事業(yè)。

就像前段時(shí)間被嘲到出圈的丁澤仁塌房風(fēng)波。

身為偶像,唱跳實(shí)力與職業(yè)自律性皆無。

唯有用「你是我唯一的姐」對(duì)粉絲苦苦哀求討好。

無非是深知,沒了這點(diǎn)粉絲后,在娛樂圈毫無立身之本。

流量明星對(duì)自身處境并非一無所知。

而粉絲目睹過眾多塌房慘案后,也未必會(huì)繼續(xù)神化偶像。

可吊詭之處就在于,他們依然彼此配合演著一出大戲。

粉絲把刷出來的數(shù)據(jù)當(dāng)成「實(shí)績」來吹噓。

面對(duì)演技差評(píng),也拉流量作遮羞布。

殊不知,普通觀眾看的是體現(xiàn)在作品中的實(shí)力。

從來不是作品之外僅飯圈可見的虛名。

如此一來,也反證出為何以前的藝人不易塌房。

而如今「頂流們」卻接連爆雷,本質(zhì)上正是沒有實(shí)力托底。

許多人想要成為偶像,并非是出于音樂或表演夢想。

而是直奔著「做明星撈錢」。

以前偶像的意義,對(duì)于很多人來說是人生的榜樣。

如今卻是拿著天價(jià)日薪,可只有在賣慘時(shí)才能展現(xiàn)演技的「208萬」。

確實(shí),流量帶來的巨大收益,也讓「去流量」的代價(jià)變得高昂。

曝光度和活躍度消失,意味著不被看見就會(huì)被逐漸遺忘。

就像李宇春淡出微博去演話劇,就得到許多勸退。

原因正是經(jīng)濟(jì)上實(shí)實(shí)在在的損失。

而即便如此仍選擇去流量的原因,又再度回到了藝人本身。

那就是對(duì)自己有所要求。

渴望進(jìn)步而非停滯,琢磨精進(jìn)而非躺在功勞簿上啃賬本。

畢竟,好演員被流量反噬的例子也并不少見。

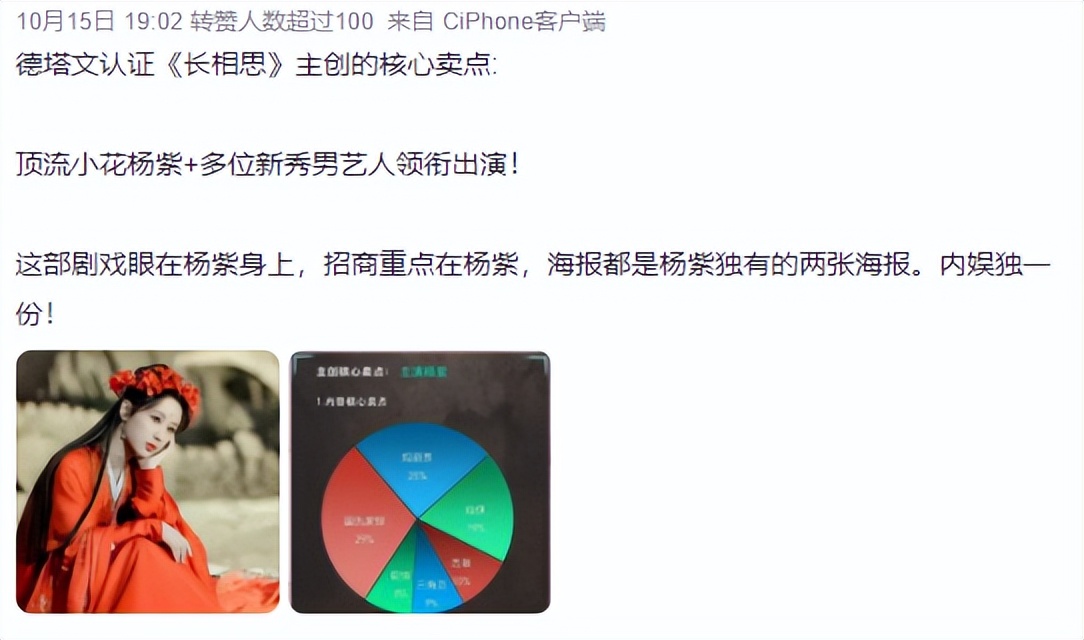

楊紫幾部流量合作劇,接連因?qū)κ盅輪T塌房之故而不見天日。

曾經(jīng)她認(rèn)為流量能為自己贏得更好的角色。

可這份初心,也逐漸隱匿在一部部自我重復(fù)的古偶之中。

而真的能給觀眾留下印象的,卻大都是無流量時(shí)期的角色。

流量讓資本狂歡,粉絲疲累,演員為其所困。

讓陷入流量怪圈的所有人,不停追逐一個(gè)虛無的東西。

而說到底,觀眾真正在乎的根本不是流量。

而正是「去流量」之后留下的好作品。