在張國立表演風格的演變過程中,外部的不斷反饋也是其不斷調整和成長的信息輸入源之一,主要包括導演的影響、合作演員的影響以及觀眾的評價和反饋。

使得張國立每次的創作過程都是不斷重新學習的過程,也正是這樣強大的從外部反饋中不斷學習的迭代能力,才使得張國立的藝術生命力如此持久。

著名的導演藝術家焦菊隱曾論述過:“風格有三種因素,那便是思想、個性、藝術性”。

風格這種從整體面貌中綜合體現出來的總體特點,也滲透在他們藝術作品和創作過程之中。

同樣的題材,由于創作者對生活的認識和理解不同,各自的藝術表現便也不同,因此產生出各不相同的導演風格或表演風格。

演員的表演是不可能脫離導演存在的,甚至在一些作品中,導演的風格甚至比演員個人風格的存在感更為強烈。

在張國立的電影道路中,曾和許多著名的導演合作過,這些導演為張國立講授電影理論,幫助他研讀劇本,并親身模仿為張國立講戲,這些前輩的幫助為張國立的表演創作提供了良好的環境,使他能夠釋放出自己的才華,并不斷指導他日后成長的方向。

和韓小磊導演合作的《嫌疑犯》是張國立第一部充當主要角色的電影作品,在影片中他飾演一個一心追捕罪犯的警察。

韓小磊評價這個人物表面上嘻嘻哈哈,內心卻并不盲從,內心堅定清醒,本質正直,因此這個人物不同于以往政治片中警察需要穩重謹慎的典型形象,具備獨特魅力和創新色彩。

我仔細研究了韓小磊導演的其余電影作品以及他所著的《電影導演藝術教程》一書。

發現韓小磊導演的風格首先注重演員在外形上的契合以及在鏡頭前的表現力、準確度及分寸感訓練。

尤其是在面對不同時間不同地點之間跳躍性拍攝的問題面前,特別要求演員做到人物臺詞、表情、動作、聲音、造型的準確無誤,要求演員在跳躍性拍攝情況下很快進入角色。

在韓小磊導演的嚴格要求下,張國立在這部電影的拍攝過程中逐漸能夠熟練地適應攝影機的不同變化,配合機位進行順暢自然的表演,準確把握好面部表情和形體動作的幅度空間,開始能夠與鏡頭的景別、動作、角度的變化進行有機配合,熟練的適應電影拍攝的規則和環境。

隨后,張國立和米家山導演有了密切地合作,連續拍攝了電視劇《彎彎的石徑》、電影《頑主》《袁氏遺產案》等多部優秀作品。

米家山并不在導演工作中不十分強調自己的個人風格,更多地采用啟發式的方法幫助演員理解人物。

在拍攝《頑主》時,為了讓演員更快的貼近角色,把握角色,導演會有意識的讓演員們反復觀看原作者王朔的其他小說。而在給演員講戲的過程中,為了不讓群像戲的人物變得同質化,米家山從不把戲說得過分詳細,而是相信演員在充分理解角色的前提下的表演方式。

而張國立對于觀這一角色的演繹也讓米家山贊賞有加,后來又多次合作。可以說和米家山導演的合作,尤其是《頑主》這一打破張國立以往固有戲路的作品,點燃了張國立的創作靈感,啟發了其后來走向性格化表演的道路。

米家山這種啟發式講戲的方式,也讓張國立擺脫了一味吸收等待導演意見的新人姿態,形成了獨立理解角色,積極表達自己思考的習慣,讓解放了思想的張國立逐漸形成擁有鮮明個性的既接地氣又具備性格化的表演風格。

在張國立中后期的電影作品中,他曾多次出演馮小剛導演的《一聲嘆息》《手機》《1942》等電影,并憑借成熟的技藝和與導演之間默契無間的配合囊括了多個電影大獎。

馮小剛電影的風格最突出的有兩個,一個是典型的“馮氏幽默”,通過調侃、諷刺、自嘲等喜劇手法來喚醒人們思考。

第二個是警示性,通過對特殊題材的選取,將對特定事件的思考重新拉回到大眾的視野。

因此在馮小剛的電影中,演員需要完成對時代和主題的理解和對角色塑造的理解這兩大難題。好在馮小剛導演藝術實踐經驗豐富,且在導演和表演上都具有卓越的才能,善于引導張國立的創作熱情和能動性,使得張國立塑造的人物形象大放異彩,豐滿濃厚的表演有口皆碑。

在這些導演藝術家的耐心指導和嚴格要求下,張國立充分感受到了電影表演藝術的魅力,也將其藝術天賦和在表演方面的才華展現的淋漓盡致。

而在張國立的演藝生涯中還有一位對他影響極大的導演,那便是他自己。在影視作品中,演員的表演永遠是局部而不是整體,一位再優秀的演員,也不可能在對導演的整體意圖缺少了解的情況下,只聚焦于自己的角色,就能完成在鏡頭下的真正的好表演。

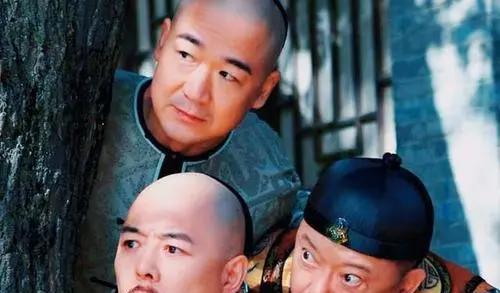

張國立導演的電影主要有《好孩子》《第601個電話》《闖入者》,以及《鐵齒銅牙紀曉嵐》等諸多大紅大紫的電視劇作品。

當演員創作角色時,往往從自身角度切入,因此在對于電影作品整體理解上具有一定的制約性。

張國立通過導演的身份,能夠更好地以“局外人”的角度對演員進行觀察,了解鏡頭語言和機器調度,同時在演員角色上更好的進行配合和創作。

張國立表演風格的形成和其獨特的演藝經歷和多重創作者角色的角度都密不可分,正是由于在創作過程中遇到的這些作家、編劇、導演們創造出的良好外部環境和藝術氛圍,才使得張國立具備如此良好的空間可以發揮其過人天賦,并且不斷學習,勇攀高峰。

在日常生活中,人們無論做什么都在無時無刻地接受外界各種現象的反饋和刺激,完成人與人、人與物、人與自然以及人與社會之間的交互。

戲劇中也是如此,除獨角戲外,其余表演藝術形式都不是一個演員便能單獨完成的工作,因此,對演員來說,和對手之間的交流配合極為重要。

首先,當鏡頭中出現不止一個演員時,觀眾的注意力將被自然分散,因此演員需要對合作演員的表演集中注意力,通過合理的停頓和配合,讓觀眾知道此刻的主要戲份集中在哪位演員身上,從而順暢的轉移注意力,時刻關注肩負當下主要戲份的演員,順利的理解作品的完整發展和整體含義。

其次,我們常說演員需要外部刺激來帶動內心活動,對手演員的反應無疑是最好的刺激內心活動的手段之一。

演員需要真聽對手的臺詞,真看對手的表情、動作,真感受對方的情緒,真正接受對手的表演,并在內心進行判斷和思考,從而更加真實的調動起身體下意識的反應予以恰當地外部表現。

同時這種表現也會給對手演員一種全新的刺激,幫助對手更好地找到準確的心理動作,最終互相影響,形成一個交流溝通的閉環,以此推動劇情的發展。斯坦尼斯拉夫斯基曾說過:“演員應該和活著的心靈進行真實的交流。”

這里指的便是真實的和同樣在表演的對手演員進行思想上的互相傳遞、給予和刺激,通過內在心理和思想感情上的交流,能夠大大提升演員的感知力,豐富角色的表現力,同時使得表演更加的真實自然。

張國立在每次接到角色時,都會認真地梳理這個角色和其他角色之間的人物關系,以及這個角色對待其他人可能產生的感情。

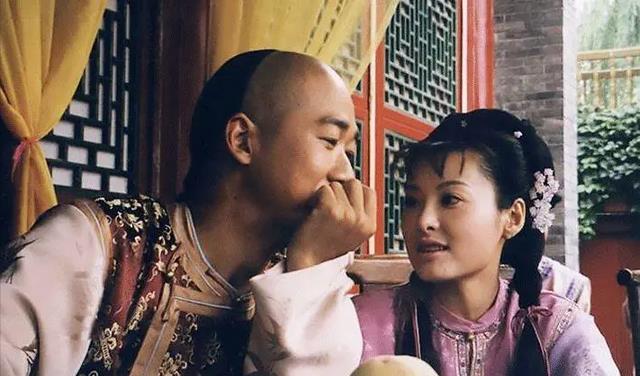

在《一聲嘆息》中,張國立所飾演的這個角色在人物感情上相當復雜和細膩,一開始很難進入狀態。

后來張國立嘗試著將對手演員真的當作和自己相濡以沫、攜手共度了十幾年的妻子,嘗試著用既有扶持,又有親情的感情去對待對手演員,終于逐漸的找到感覺。

在后期的一場爆發戲中,看到“妻子”在自己面前哭訴她的憤怒、委屈、幽怨時,張國立忍不住淚如雨下,好似真切的從“妻子”的控訴中看到了過去的那些時光和自己對她的傷害,兩人都用強大的信念感完美的演繹出了這場難度極大的感情戲,這也是常和優秀的演員對戲帶來的隱形回報。

那便是互相學習對方的技巧,同時從雙向的情感刺激中更加了解自己的生理反應和情感反應,從而更好的將一瞬間的下意識行為逐漸訓練成為熟練掌握的表演技巧。