這本書是集合李小龍創作的手稿、詩歌、書信以及對手對于李小龍的看法創作而成,深度剖析了李小龍的哲學思想。李小龍因為高超的格斗技巧被人們熟知,卻很少知道他不僅是一位詩人、哲人、科學家(身體和思想的科學家)、演員、制片人、導演、作家,而且還是舞蹈編導、武術家、丈夫、父親以及朋友。李小龍明確地表達了他對人生的追求:“習武是我的個人選擇,演員是我的職業。雖然我在生活中主要扮演的是這兩個角色,但我最希望的是能實現自我,成為一個生活的藝術家。”

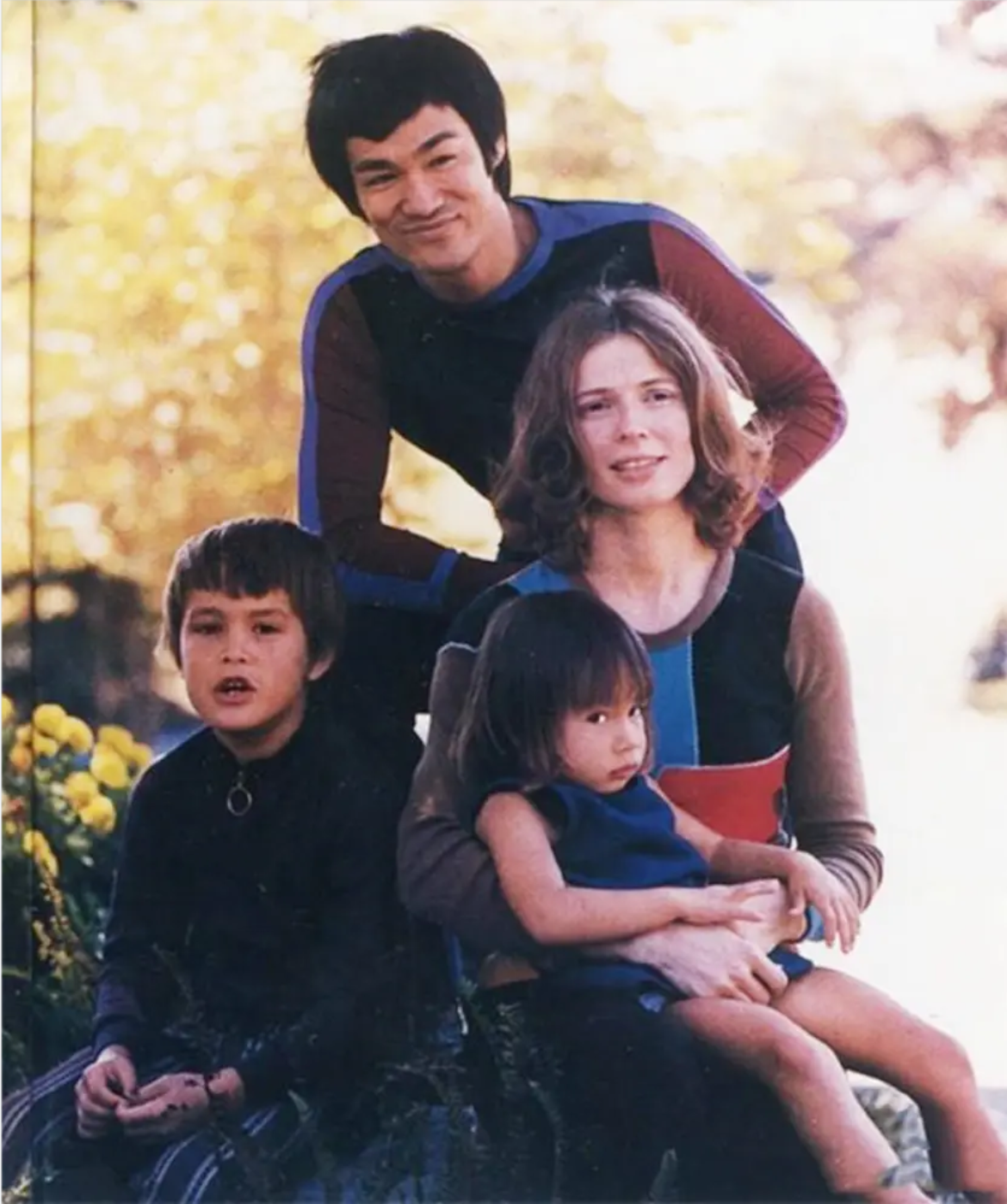

琳達·李·卡德維爾(李小龍妻子)對李小龍的評價

他常說自己體內蘊藏著“一股神秘力量”,這股力量引導著他的生命軌跡。

他是一個活力四射的人,能夠認識到并珍惜燃燒在自己體內的神秘能量,極力發揚幾千年來的傳統智慧。

他渴求能把哲學精神融入武術,秉持武術之道的偉大意義在于形體之外,堅持展示和表達他的本真自我。

他通過大量的閱讀和寫作進行自修,以拓展自身的潛能,他富有學問,珍視每一個接受教育的機會。

他能將具體的藝術準則運用于更廣泛的現實人類生活的各個方面,并樂于傳播他的學習過程。

他在各個方面都是那么超凡脫俗——不管是在銀幕前還是在銀幕后。

小龍旅行的終極目的地是一片寧靜的心靈之境——也就是生活的真諦。

“認識自己需要花一生的時間”,而他一刻也沒有虛度光陰。

功夫

功夫是一種心靈與技巧相配合的精妙藝術,功夫原理的核心就是“道”——也就是宇宙的自發性。

如何理解道?李小龍用這個詞來表示它:“真理”——功夫背后的真理。道孕育著太極陰陽,表現為萬事萬物相互依存,相互爭斗,相互轉化,循環不息。盛極轉衰,反之亦然,它們是相互配合和更替的,所以我們要懂得順勢而為。

頭腦指揮著身體和行為,控制頭腦非常重要,但這絕非易事。情緒既有破壞性,又分散精力,摧毀人內部節奏的情緒有:仇恨、嫉妒、欲望、妒忌、自傲、虛妄、貪婪和恐懼。習武之人必須保持一種靜謐與平和的心態,摒棄所有的情感(情緒),它不是沒有情感和感覺,而是一種感覺沒有阻滯的狀態。

優秀的習武者,不應該有驕傲自滿的情緒。驕傲會使人產生一種優越感,驕傲還會產生恐懼和不安全感,驕傲實質上是一種自我否認。為實現真實的自我,習武者并不依憑他人的觀點而生活。功夫哲學最理想的狀態不是將對方的力量打垮,而是要與之協調配合,習武之人會隨著對手的動作而動,以保護自己不受傷害。

在我講我必須放松自己的時候,這種要達成“必須”的念頭,已經與“放松”的定義相違背,也就是達到了心理學家所說的心理的“雙重束縛”。因此像水一樣自然的放松,才不會有矛盾之感。

藝術是對自我的表達,方法越復雜越有所限制。盡管技術在早期扮演著重要的角色,但它也不應該太復雜、太局限或太機械。如果我們受它的牽制,我們就會被其局限性所累,所以不要把自己束縛在別人預想的招式之中。

在與人格斗時,絕對不要在意他的體型、猙獰的面孔或是惡毒的語言。攻擊對手的弱點,運用杠桿原理打破他的平衡性。