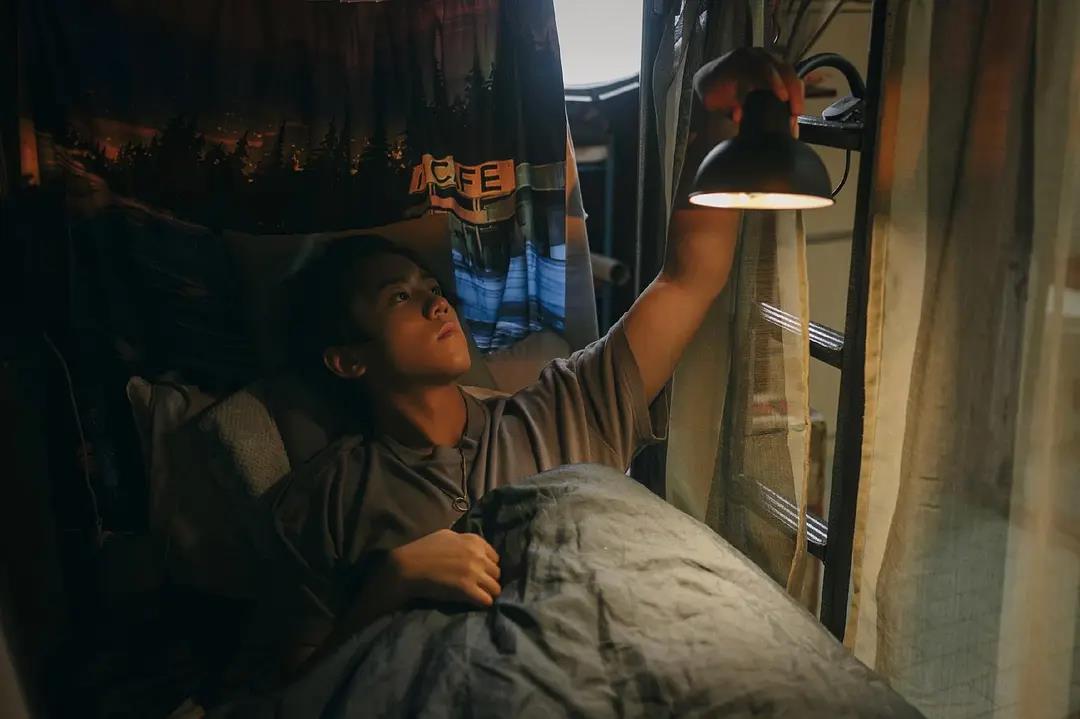

兩片都巧合地開始于人物的側(cè)影——一個(gè)似是悠然自得的中年母親,在中產(chǎn)家室露臺(tái)遠(yuǎn)望,想到人生新的一頁;另一個(gè)是在桌前整裝相機(jī)的中年大哥,在以燒臘工廠為家的大宅安然地準(zhǔn)備工作。

雖然兩片后續(xù),才讓人知道,中年母親并不悠然,因?yàn)檎煞蛟缫烟岢鲭x婚;而中年大哥面對(duì)三年的分手情傷,更背著一家之主的重?fù)?dān),自命“長兄為父”,只想“拼命為人帶來快樂”,自己原來最不快樂。

前者是彭秀慧導(dǎo)演《阿媽有咗第二個(gè)》的美鳳(毛舜筠飾),而后者是陳詠燊導(dǎo)演《飯戲攻心》的陳鴻(黃子華飾),都是上一輩的象征,為著新生代的幸福快樂努力維系一家,也是保護(hù)著一種家的想像。劇終,美鳳與兒子子軒(柳應(yīng)廷飾)駕車“返屋企”,相對(duì)陳鴻對(duì)偽裝女友阿喵(林明禎飾)說的一句“行遠(yuǎn)啲”,正好如同兩種面對(duì)香港的心境。

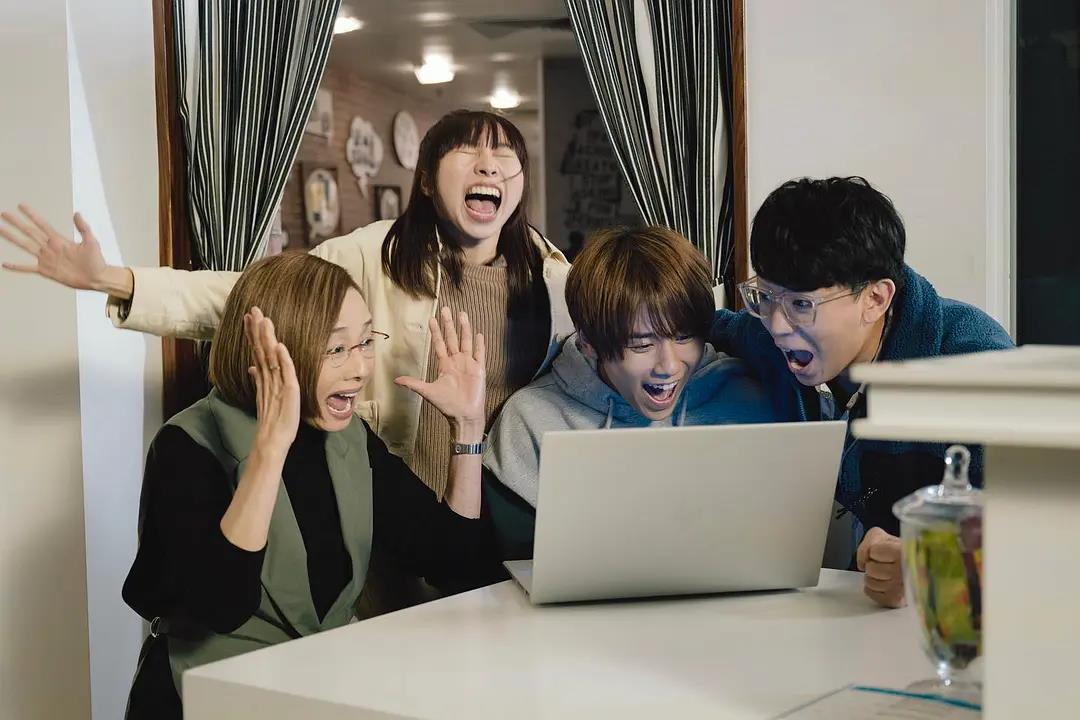

兩片有太多的巧合,例如其沖突都始于“外來者”的“鵲巢鳩占”(陳鴻語)。《阿媽》的美鳳再次成為樂壇經(jīng)理人,力捧茶餐廳伙記方晴(姜濤飾),甚至因?yàn)樗募覄?shì)而請(qǐng)他回家共住;而《飯戲》中,陳鴻的兩個(gè)兄弟各有女友Monica (鄧麗欣飾)和Josephine (王菀之飾),之后再來了阿喵,眾人共處一室,按捺不住潛藏的沖突。

這個(gè)“外來者”并非任何現(xiàn)實(shí)隱喻,但作為一個(gè)家庭的“新成員”,自然會(huì)對(duì)家庭的原有習(xí)慣和秩序造成沖擊;而更巧妙處,是兩片也借用了餐桌與共膳制造沖突,比如《阿媽》中仿如兄弟的子軒和方晴由最初不欲對(duì)談,及至后來子軒看到母親為方晴夾菜送湯而心生嫉妒。

至于《飯戲》更一發(fā)不可收拾的,是二哥陳禮(張繼聰飾)原來早就暗戀大哥前女友Monica ,后來更帶她返家;再到三弟陳熹(陳湛文飾)與Josephine糾結(jié)應(yīng)否結(jié)婚、應(yīng)否立志成就一番事業(yè),再到三兄弟爭(zhēng)吵應(yīng)否賣樓,到同母異父的過去都搬出來而鬧得杯盤狼藉。《飯戲》高潮的大打出手,與《阿媽》接近尾聲的子軒和方晴的打斗異曲同工,都指向一家的話語權(quán)爭(zhēng)奪。大團(tuán)圓的公式未必能取悅今日觀眾,但兩片至少可以平息紛爭(zhēng)。《阿媽》中的方晴希望經(jīng)理人美鳳可以陪他到韓國,卻遭到拒絕,因?yàn)樗幌肱阃H生子留港升學(xué),而決定一起“返屋企”。至于《飯戲》中少有出戶的大哥,終于決定賣樓而看到兄弟各自成雙,最后與過世親母(廖子妤飾)在夢(mèng)中對(duì)話,聽到一句“住夠好走,行遠(yuǎn)啲”,起來見阿喵上門,笑言“今次行遠(yuǎn)啲(食飯)”,劇終鳥瞰香港,仿佛遠(yuǎn)走高飛。兩片并列就更余音裊裊,對(duì)照出家港心事,一在留低,一在遠(yuǎn)行。

坊間評(píng)論愛說《飯戲》的“遠(yuǎn)行”是指移民,但這只是根據(jù)近年港人移民潮的對(duì)號(hào)入座。筆者所見,所謂“行遠(yuǎn)啲”,更像是指離開一種狀態(tài)——一種早已建立的,幾曾風(fēng)光的,或早已褪色的生活價(jià)值;所以《飯戲》的大哥或有留戀,并以親母臨終仍說的“有家,就有爐,有老竇”一番話看成事實(shí),卻被夢(mèng)中母親一語道破:“別以為臨死的人說的一定對(duì)。”最后終有所洞察,是時(shí)候放下。

為何要放下?因?yàn)橐患胰硕家姓J(rèn),那個(gè)舊有的“有福叉燒”霓虹燈牌上面,“有”字的兩劃早已壞掉,成了“冇”字;大哥更要向人坦承自己色盲,而總有些事是無論走得多近,也不必然看得清楚。這也巧合地把兩片的中產(chǎn)家庭背景置于盲點(diǎn):本屬中產(chǎn)家庭的舒適安穩(wěn),在片中被種種復(fù)雜性蓋過。《飯戲》涉及同母異父的曖昧情緒,而《阿媽》的子軒將要面對(duì)的,是生父另有妻兒,以及同父異母的兄弟。這種設(shè)計(jì)正好說明,所謂“正常家庭”畢竟更像迷思。

這個(gè)迷思在香港流傳了幾十年,如本土發(fā)跡故事所說的“白手興家”:不論是弄叉燒的基層,抑或是做歌手的專業(yè)經(jīng)理人。家庭本作社會(huì)穩(wěn)定的象征,在家人的日常苦干中,卻不可保證風(fēng)平浪靜。因此之故,留下來守著這個(gè)家的,是《阿媽》中的退休母親也好,抑或是《飯戲》中的長兄為父也好,都如前者所說:“維持頭家好辛苦”。到最后“返屋企”抑或“行遠(yuǎn)啲”的決定,只在乎有否放得開的意志。

這些家港故事,剛七月就有鄭晉軒導(dǎo)演的《闔家辣》,而十一月更有毛舜筠再飾人母的《過時(shí).過節(jié)》,是曾慶宏參與第五屆“首部劇情電影”的大專組得獎(jiǎng)作品;巧合地,兩片與《阿媽》和《飯戲》一樣,都有不少家人同臺(tái)食飯的場(chǎng)面,沖突必然,亦預(yù)想到是笑中有淚。不能否認(rèn)的是,“家庭故事”如同類型片般雨后春筍,一定攸關(guān)“后社運(yùn)”的香港環(huán)境,因?yàn)檫@是本土電影編導(dǎo)們的條件反射,希望任何家庭在政見差異的現(xiàn)實(shí)過后,得到舒緩與調(diào)適。

是故《阿媽》和《飯戲》之后,會(huì)再有更多香港電影,不用《明日戰(zhàn)記》般的大投資與特效,而更能在局限家室場(chǎng)景之內(nèi),僅拍一場(chǎng)場(chǎng)食飯場(chǎng)面的笑鬧靜哭。差別只在,家港故事的深意或有不同,是返家或遠(yuǎn)行,都不是主角們的悉隨尊便,而電影故事,就裝載著家人之間的糾結(jié)。

話已至此,就不難明白,為何兩片開首都要拍主角的側(cè)影。《阿媽》的母親遠(yuǎn)望,是背著茫然而不可告人的秘密與重?fù)?dān);而《飯戲》的大哥,側(cè)身為相機(jī)整裝,就是隱藏自己即使能夠用鏡頭特寫,視力模糊終究就是盲點(diǎn)。而這或許正是上一輩的家港心事與隱喻,而未到劇終得出頭緒,也只能把失落隱于身后。

兩片都翻唱舊歌,是姜濤在《阿媽》所唱的《今天只做一件事》,也是《飯戲》眾人各哼幾句而組成的《還是覺得妳最好》;這是兩代“歌神”——陳奕迅和張學(xué)友的經(jīng)典,畢竟都讓人想象同舟之情,雖讓各人家在香港,但來到今天是否覺得這頭家最好,更甚者是否視“為家苦干”作“終生大事”就必然團(tuán)圓,都成疑問矣。而兩片結(jié)終的留低和遠(yuǎn)行,就正是迥異取態(tài)的象征。