這一屆諾貝爾得主有多“拽”?

前幾天,2022年諾貝爾化學獎得主之一卡洛琳·貝爾托齊(CarolynBertozzi)火爆全網。

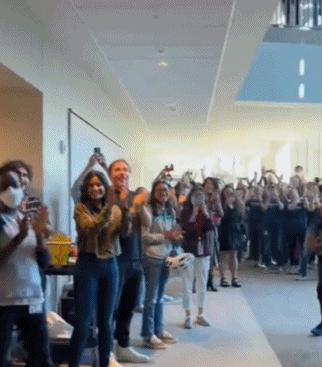

拿完諾獎第一天上班,她一路歡呼,瘋狂自拍,全體同事學生夾道歡迎。

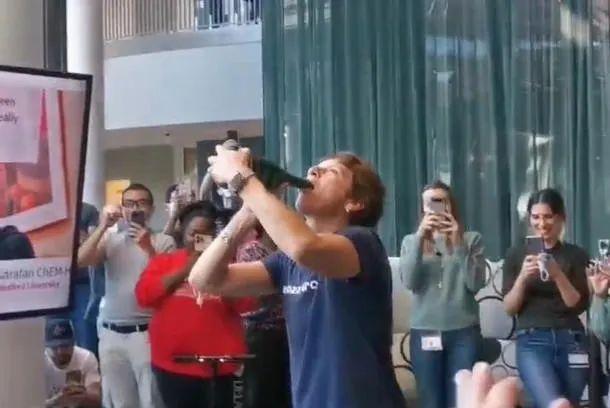

別人得獎,那得做演講,開大會。

她是脫外套,開香檳,來,我給大伙炫一個。

瀟灑!

別的得主,多是專家恭喜,學者齊贊。

她不一樣,是搖滾界大佬硬核恭賀:

“我老妹,當年哈佛樂隊最強鍵盤手,現在是諾貝爾得主!”

人們方驚覺,這姐的人生,爽文都不敢這樣寫。

簡單概括,就一句話:

“我老爸不給我學音樂,沒辦法,我就拿了個諾貝爾。”

1966年,卡洛琳生于學術之家。

老爸是麻省理工物理學家,老媽是波士頓大學畢業的法語學者。

一家三姐妹,老姐是加州大學數學教授,老妹是著名職業治療師。

從小,老師問“你的理想是什么”,別的小孩說老板、演員、設計師,三姐妹齊聲回答:

“核物理學家。”

老爸科研繁重,就只能天天帶三姐妹逛麻省理工圖書館,年年蹭麻省理工的夏令營。

那個年代,很多人還在鼓吹女性讀書無用,老媽卻時刻叮囑三姐妹:

“女孩們,你得拼了命讀書,你要看到更大的世界,要攻下博士學位,擁有自己的事業。”

“永遠獨立,永遠自由!”

這句話,如同風中獵獵戰旗,教三姐妹奮勇前行。

然而,老姐專攻數學,妹妹偏愛心理,夾在中間的卡洛琳,有點迷。

踢足球,她能踢成全縣明星,讀高中,她一不小心就考上哈佛。

文武雙全,她還是個搖滾少女,選專業時,就想叛逆一次——

填個“音樂”?

親爹給她舉了個例子:

“你看你那表哥,學音樂窮得叮當響,最后還得去銀行打工交房租。”

卡洛琳一聽,靚女不立危墻之下,還挺喜歡生物的,那就讀醫吧。

可大一下學期,人生巨變。

在那節有機化學課上,卡洛琳醍醐灌頂:“這才是我的菜,多么美麗的三維分子結構啊!”

二話不說,卡洛琳轉專業,人也變了。

同學都約她去蹦迪喝酒,她都借口拒絕,跑去圖書館和化學書通宵約會。

然而,她可不是書呆子。

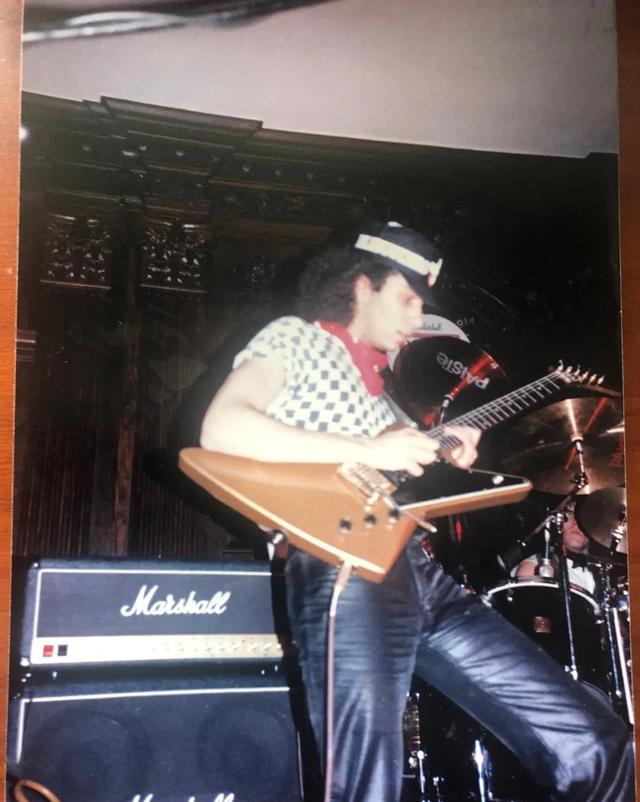

恰恰相反,她和學霸們組建了一個搖滾樂隊,名字夠拽:厭學。

不玩則已,1986年,厭學樂隊大殺四方,贏下了常春藤聯盟樂隊之戰。

后來貝斯手湯姆·莫雷洛飛升搖滾巨星,《黑客帝國》的主題曲就是他寫的。

卡洛琳感嘆:“瞧瞧人家那音樂才華,幸好我選了搞科研。”

但這條路,更難。

哈佛從大一就鼓勵本科生找實習,卡洛琳便拼命找化學實驗室。

第一年,人家滿員了,把她分到眼科醫院打雜,工作是復印文件。

第二年,她參加了有機化學的研究生課程,讓研究生師兄姐托關系找實習,到暑假,又黃了。

卡洛琳都想擺爛了:“成為一名有機化學家不是一個好主意。”

此時,一位喬·格拉博夫斯基化學教授找到她:“想不想來我實驗室過個暑假啊?”

說實話,不太想。

這個教授手下就一個研究生,科研前景一片迷茫,但卡洛琳心想:

好歹也是個化學家,總比沒有好。

但一到實驗室,人傻了。

這項研究,卡洛琳不僅要構建一種科學儀器,還要使用鮮為人知的編程語言來編寫儀器軟件。

她形容道:“一切都是從0開始,但我知道前面有一條路,我必須到達。”

暑假結束時,她攻克了編程,建成了儀器,后來她將這個項目寫成論文,拿下了哈佛的最佳高級論文。

回首往事,卡洛琳笑道:“一個巨大的挑戰很容易嚇到你,但只要你每天都解決一些問題,時間推移,雜草清除,前路鋪展。”

她還豪言:“從此之后,無論多復雜的儀器,我都毫無畏懼!”

從此,卡洛琳在學校里多了個名字——卡大膽。

她大膽到18歲就出柜了。

那個年代,何止恐同那么簡單,嚴重點可以說是“前程盡毀”。

但卡洛琳毅然要忠于自己,并選擇在伯克利大學讀研,因為那里夠自由。

1993年,卡洛琳讀博,遇到同樣大膽的導師MarkBednarski,團隊開始合成聚糖類似物,研究細胞-病毒等相互作用。

可這就不僅是化學,還牽扯到生物醫學了,咋辦?

在網絡還沒普及的年代,卡洛琳和同事天天掃樓,找免疫學家支招,輪番給實驗室打電話,獲取生物學技術和建議。

路啊,就是這樣走出來的。

然而,飛來橫禍,第三年,導師Mark查出了結腸癌,離開了實驗室。

按理說,他們就要換課題組了,卡洛琳無奈:“干到一半,老板跑了。”

但她,可是卡大膽啊……

她想著Mark留下了科研資金,當年的伯克利就跟美國西部一樣,學術自由,無法無天,要不咱們就硬著頭皮把課題做完?

往后兩年,她和實驗室伙伴就在無導師情況下,一邊繼續研究,一邊管理實驗室,一邊投科研論文,還要打電話和編輯扯皮。

“我們也不懂怎么做,船到橋頭自然直。”最后,她們成功了。

更離譜的是,她的博導也在開掛。

查出結腸癌后,Mark干脆以醫學生身份考入斯坦福,研發可以選擇性殺死癌細胞的納米粒子,后來更成為放射學助理教授。

癌魔猙獰,這大神用科研和他纏斗了整整14年,去世時年僅47歲。

掐指一算,他做卡洛琳博導時,也就33歲。

也是33歲,卡洛琳拿下了麥克阿瑟“天才獎”,后來她又斬獲勒梅爾森-麻省理工學院獎。

是歷史上,第一個獲獎的女性。

當人們問起她成功秘訣時,她回答道:“抓住機會。”

你敢想,她獲諾獎的“生物正交化學”,是她“嘮”出來的。

博士后,某天她吐槽道:

“咱們研究這個糖科學也太無語了,與蛋白質和核酸不同,這糖也沒有成像技術啊。”

那行,既然沒有,咱們就開發一個!

卡洛琳極少講起科研之苦,但她這一句話,便是所有科研者的寫照:

“論文上的一句話,就是我們的5年。”

一篇篇論文面世,卡洛琳名聲鵲起,斯坦福邀請了她兩次,都被拒絕。

她選擇留在母校伯克利大學,當導師。

學生對卡洛琳的評價是:

膽大包天、心細如塵,你和她聊10分鐘,就恨不得馬上跟她一起搞項目。

JenniferPrescher,現在是加州大學的化學生物學家。

她回憶道,當時自己啥也不懂,抱著試一試的心態去面試,卡洛琳回了一句:

“不懂就對了,懂了你還學啥!”

怕啥,我也是大膽走過來的。

卡洛琳還有一個逆天神技——把化學里最佶屈聱牙的概念簡單化,嘮出來。

她上電臺講自己研究抗癌:

這癌細胞就像是帶有硬糖涂層的M&M’s巧克力豆,這層糖就像化妝,騙咱們的免疫系統:

“這沒啥好看的,我很健康。”

她要做的,就是給癌細胞卸妝。

她給節目安利“生物正交化學”:

“你別看網上都是些嚇死人的資料,其實很簡單的嘛~”

“就是倆人(分子)在一個擁擠的房間里走動,摩肩接踵,突然之間,二人隨機撞到對方,心花怒放、深深擁抱、完美搭配。”

而這,正是卡洛琳的愿望:超越化學的界限,增加化學的知名度。

“在我讀書的年代,化學被束之高閣,有影響的教授覺得女性無法以有意義的方式作出貢獻。”

在博后,人們甚至告訴她,你想找個好工作,就得找德高望重的教授去推薦。

但卡洛琳,偏不。

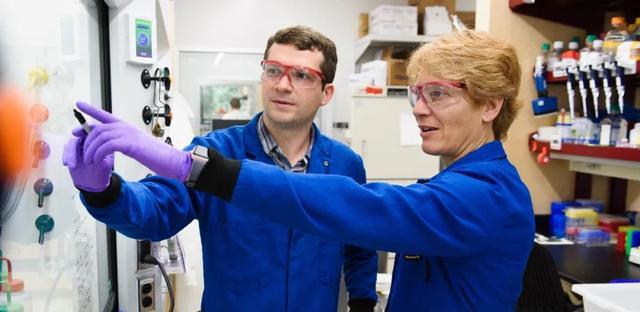

她創建自己的實驗室,領導了超過250人的研究生;

她用科研成果創業,制造更高效、簡易、平價的抗癌藥物和療法;

接下來,她還將繼續帶領團隊攻克罕見遺傳病、免疫腫瘤學等領域。

閑暇時,卡洛琳愛去酒吧喝兩杯,看看樂隊Live。

她依舊喜歡音樂,穿MJ的T恤,大廳里還掛著一把吉他。

熱愛不死,科研不止,既酷且颯。

幾年前,斯坦福又給她打電話:“現在眾星齊集,我們搞了一個新研究所,聯合化學、醫學、工程多個專業。”

卡洛琳立即答應:“我要讓我的學生在醫學生態系統中獲得經驗!”

帶出更多年輕有為的科學家,是卡洛琳最大的心愿。

“我明白,我的實驗室所做的貢獻,在人類歷史長河中,不過滄海一粟。”

但我愿成為平臺,讓更多年輕人通過我為世界做點好事。。

但她愿成為火種,讓更多女性科學家朝著自己無畏向前。

“這才是諾貝爾的意義。”

作為第8位獲得諾貝爾化學獎的女性,在采訪中卡洛琳無比激動:

“沒錯,我們只有8位,人數很少,但我堅信,這肯定是一條正確的道路。”

未來,我們將大步向前!

這一刻,母親那句話如在耳邊:

“愿你永遠獨立,永遠自由!”

沖吧!女孩們!

沖吧!卡洛琳!

圖片丨網絡

責任編輯丨蜜糖

編輯丨快樂小神仙