放到全世界,中國電影最引以為豪的是什么?

那必須是“動作”。

第一部在戛納獲獎的,是胡金銓的《俠女》,第一部拿到奧斯卡最佳外語片的,是李安的《臥虎藏龍》,都是有關動作的電影;

能在國際上享有一定知名度的,李小龍,成龍,李連杰,很大一部分是動作影星;

技術上,就說吊威亞,動作指導這兩個特別的發明,是來自香港電影,對世界影史的影響力就可見一斑。

對于“動作”來說,很難離開的一部分,是“功夫”。

在功夫電影沒落之時,人們會想起一個人。那就是李小龍。

他用短短3年時間,通過電影,把功夫變成了中國人的重要標簽,并讓英語詞典多了一個單詞“Kungfu”。

以至于部分西方人以為,每個中國人都會功夫,不好欺負。

如果他沒有死去,如果他還活著,華語電影的功夫時代會不會更加輝煌,并延續更長時間呢?

或許不會。

因為沒有他的光芒,成龍等風格各異的后起之秀才有機會迅速崛起,功夫巨星不單有一個,而是有多個,功夫電影才能多姿多彩,觀眾才不容易審美疲勞。

李小龍的實力是毋庸置疑,但誰又能保證他的電影能一直戰無不勝呢?

但又怎么會不會?

他從好萊塢回到香港,加盟嘉禾影業,拍了四部半電影都是同一種類型的近現代純功夫片,這奠定了他的個人風格,卻不代表他只對這種類型感興趣,不懂其他的。

相反,他很樂意嘗試點新鮮的。

比如古裝片。

1972年,李小龍之年。

邵氏影業的老大邵逸夫決意要把鄒文懷的嘉禾徹底消滅。

因為,鄒文懷本來在邵氏打工,后來自己出走創業,還帶走了邵逸夫的一幫精兵強將。

這活生生就是一種背叛行為,邵逸夫不能忍受這個叛徒如此風光。

借著李小龍主演的兩部電影,嘉禾連破香港電影市場的歷史票房紀錄,眼看就要起勢超越邵氏成為新霸主,邵逸夫不得不召回了同樣背叛過自己的大導演李翰祥,配合另一個大導演張徹,才能勉強招架住。

相比再找一個人來一起對抗李小龍,更簡便的辦法就是,直接把李小龍的挖過來。

嘉禾失去李小龍,就等于是一輛汽車失去了強力引擎。

只要能成功,無論花多少錢都值!

面對邵氏的拉攏,李小龍有些心動。

即便邵氏在一年前看不起他,不給他面子,他才選擇和嘉禾合作。

他最看重的倒不是那高到嘉禾給不起的片酬,而是邵氏的資源。

自命不凡,心高氣傲的他,既然回到了香港,就得和行業最頂尖的人合作。

邵氏麾下武俠動作片的王者張徹,正是他欣賞電影人之一。

所以即便邵氏擅長拍的是古裝,本來就持開發態度的他,也樂意合作。

嘉禾能拿什么留住李小龍呢?

唯一的底牌是,創作自由度。

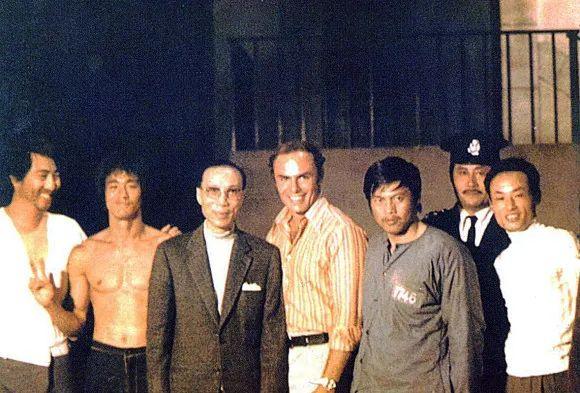

1971年底,在首部合作電影《唐山大兄》打破票房紀錄后,鄒文懷支持李小龍成立協和電影公司,作為嘉禾的子公司。到了1972年5月公司正式注冊,李小龍成為了老板,對自己的電影有了絕對的控制權。

只是,李小龍的野心實在是太大了。

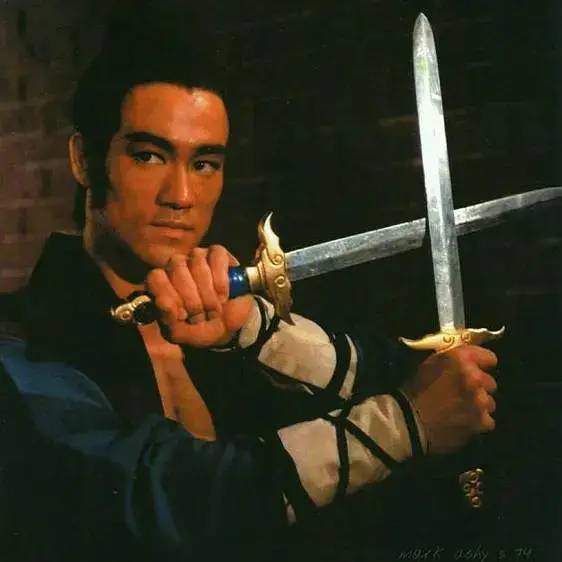

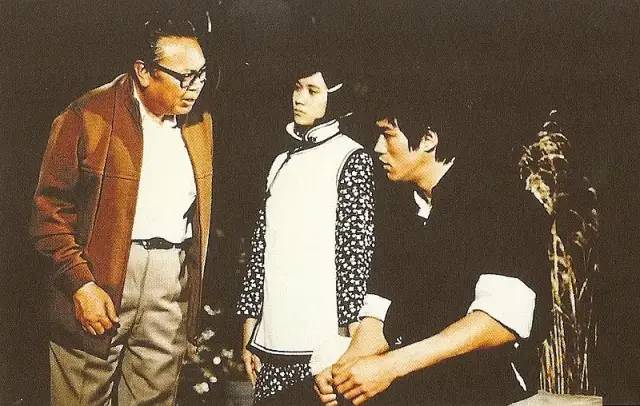

在拍完協和的處女作《猛龍過江》后,他干脆是直接去到了邵氏的錄影棚,試起了古裝造型來,并拍攝了試裝照。

什么黃飛鴻,年羹堯,程咬金等古代英雄,試了個遍,就差定好檔期簽合同了。

鄒文懷怕是要頭都大了。

就連他也無法掌控桀驁不馴的李小龍。

更大的問題是,嘉禾的內部出現了不可調和的矛盾。

1970年他從邵氏帶來了兩位重要幫手。

其中一個人叫羅維。

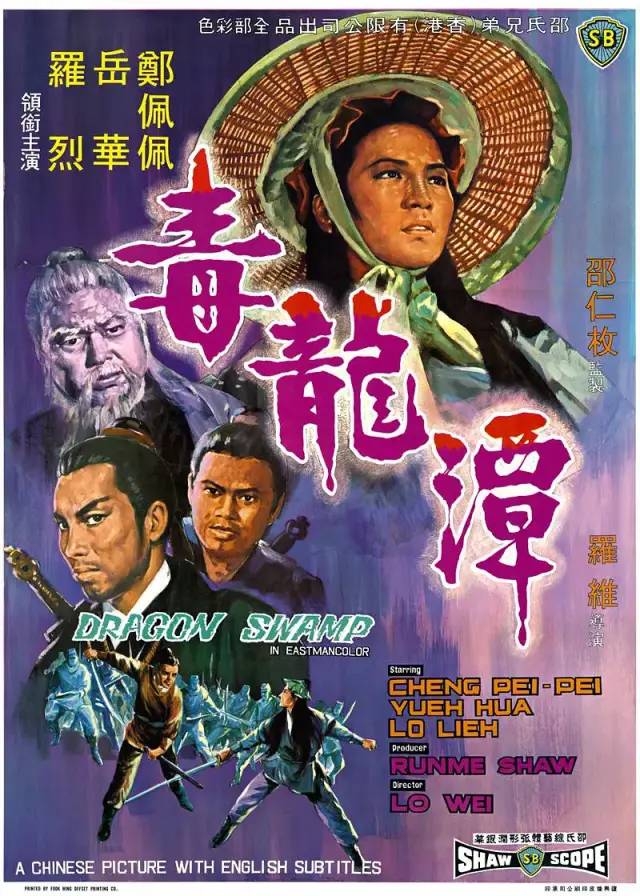

1969年的港產片年度票房榜,羅維執導的《毒龍潭》和《龍門金劍》僅次于張徹的年冠《獨臂刀王》,排在亞軍和季軍位置。

再加上一部《虎膽》,他共有3部作品排進前十,比張徹還多了一部。

正是得益于他的相助,李小龍的《唐山大兄》才在原定導演吳家驤搞不定的情況下,順利完成拍攝,并取得空前成功。

羅維被后世稱為“跟風大師”,顧名思義,他很擅長根據市場風向拍攝具有針對性的商業片。

早期的香港電影市場,會跟風就等于會賺錢。

因此羅維便能夠迅速上位,成為一位老板非常喜歡的賣座導演。

眼看李小龍把功夫帶出了古裝世界,羅維趁熱打鐵,跟上就寫了《精武門》的劇本。

其實《唐山大兄》中的“唐山”意思是指中國,片名就是指代李小龍飾演的“中國大兄弟”。

《精武門》把《唐山大兄》隱藏的民族情懷給釋放了出來,加上李小龍再度升級動作場面,那票房是直接沖破了400萬港幣,歷史紀錄再一次被打破。

羅維在嘉禾初創期被委以重任,但《天龍八將》等片卻慘敗收場。

幸運有李小龍的出現,他借著兩部現代功夫片重新坐穩嘉禾頭牌導演的位置,而李小龍當然成為了嘉禾的頭牌演員。

本來嘉禾是有了他們這對王炸組合,無往不利的。

然而,這羅維卻不覺得自己是幸運。

《唐山大兄》是他來救場才拍成的,《精武門》編導都是他,李小龍不是他一手捧紅的,那會是誰呢?

看著羅維大放厥詞,將功勞歸功于自己一個人。

好不容易闖出名堂的李小龍怎么能受得了。

兩人的關系因此鬧得很僵,再合作就成了一件難事。

鄒文懷可不想放棄,他仍希望羅維的下一部作品要和李小龍合作,就讓羅維的劇本專門為李小龍定制。

既然是老板的要求,羅維不愿意也只能照做。

結果李小龍很不給面子,直接拒絕出演。

這時他已經建立協和影業,要轟轟烈烈的自己大干一場,不要羅維參與,證明自己是靠真本事吃飯,是自己創立出風格,改變了市場格局,羅維這貨根本可有可無。

可以想象,李小龍是直接把羅維給惹毛了。

嘉禾這動作雙雄,變成了一山不能容二虎。

為了能挫敗李小龍,羅維想出了一個狠招。

1970年,鄒文懷從邵氏帶來了兩位重要幫手。

一個是他,另一個是張徹的御用男主,“獨臂刀IP”的核心人物王羽。(邵逸夫不生氣才怪。)

如果羅維和王羽聯手,那就相當于是嘉禾在李小龍加盟之前的最強組合。那就連邵氏都不敢怠慢,更何懼一個李小龍?

王羽本來是最紅火的動作片巨星,誰知突然間就被李小龍搶去了風頭,既然能和羅維強強聯手,說不定能壓回李小龍一城。

多年后羅維曾在自傳聲稱,李小龍聽說他要和王羽聯手,就立馬答應演出,只要他不用王羽。這顯得羅維王羽組合是把李小龍給嚇怕了。

但顯然這只是羅維的單方面吹水,反正李小龍是死無對證。

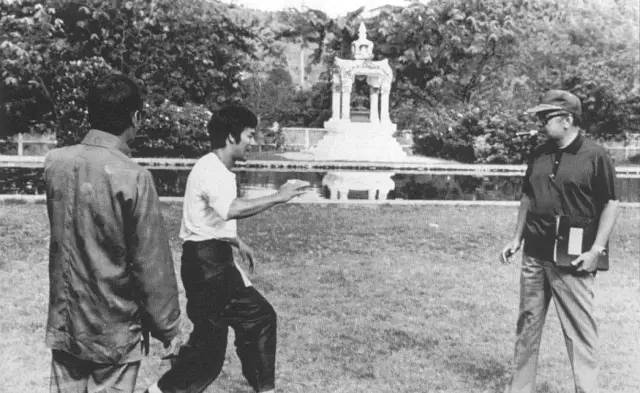

李小龍正在籌備自己自編自導自演的新片,又是一個自信心爆棚的人,羅維就算聯手邵氏一起上,他都沒帶怕的。

而為了要繼續取勝,他繼續拍自己擅長的現代功夫片,沒有選擇冒險嘗試新題材。英雄可以造時勢,但有時也不得不順應時勢而為。

如果他沒有英年早逝,情況肯定會很不一樣。不過他也得順應時勢做出一些改變,才能把功夫電影的輝煌延續更長時間。