外面的世界很精彩,我出去會不會失敗;外面的世界特別慷慨,闖出去我就可以活過來;

外面的世界很精彩,我出去會不會失敗;外面的世界特別慷慨,闖出去我就可以活過來。

留在這里我看不到現在,我要出去尋找我的未來,下定了決心改變日子真難捱,吹熄了蠟燭愿望就是離開。

——周迅《外面》

一

1981年普通的一天,泰國,清晨五點,天光漸亮。

19歲的陳可辛掬起一捧水拍在臉上讓自己清醒過來,他對著鏡子里的人說:

今天將會影響你的一生,你要給簽證官留下最好的印象。

從今往后,你唯一做不了的,只有美國總統。

在洛杉磯求學的三年,陳可辛在餐廳半工半讀。

他甚至不夠格做服務生,只能在后廚當幫手,能拿多少小費由服務生說了算。

有個慈眉善目的老太太悄悄塞給他20美金,那是他那幾年花過最大面額的鈔票。

大三那年,陳可辛在泰國陰差陽錯進了吳宇森《英雄無淚》劇組當翻譯,馬上他就意識到自己對電影強大的興趣和表達欲,從此,他一頭扎進這個行業。

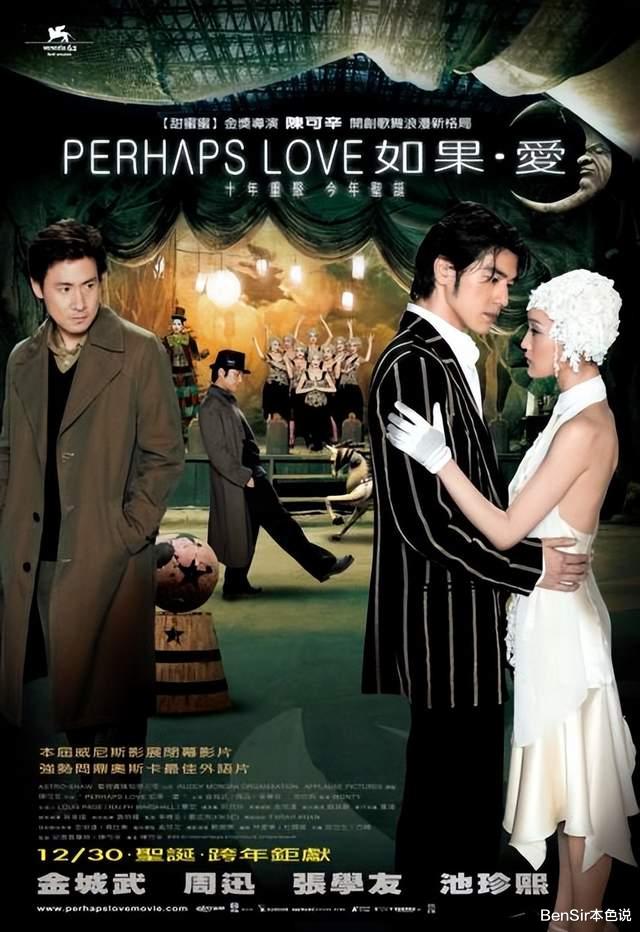

2005年,43歲功成名就的大導演陳可辛拍《如果愛》。

有個場景是周迅飾演的孫納半夜會在睡夢中滾到床邊磨牙,金城武在黑夜里聽了很久之后,伸出手指放到她嘴里止住了她尖利的磨牙聲。

后來,陳可辛承認,那是他自己的故事。

整個《如果愛》,都是陳可辛的個人經歷。

陳可辛出生于香港,很小時候就隨父母搬到泰國生活,后來又去美國念書回香港發展事業,在千禧之初轉戰內地。

他是娛樂圈少見的處處逢源的導演。

10月5日,傳出一條重磅新聞:

陳可辛創立了泛亞洲制片公司Changin’ Picture,計劃推出20部不同類型的劇集,將在釜山電影節公開其前5部劇集,并預計在頭四年交付。

目前第一部已經確定,是由陳可辛親自執導,章子怡出演的劇集《The Murderer》。

改編自1940年代上海著名的《醬園弄殺夫案》,章子怡在其中扮演一名被指控肢解丈夫的女人。

這條新聞的關鍵在于:

陳可辛這家新公司,目標已經不是華語娛樂圈,而是全世界。

也就是說,他繞開了中國的平臺和審查機制,不玩了。

陳可辛是華語娛樂圈少有的好導演,你也必須承認,比起沉迷于光影視覺以“曖昧和拒絕”為永恒主題的王家衛,還有執著于巷戰,一輩子打響“城市保衛戰”的林超賢,陳可辛真的是最復雜的香港導演。

許鞍華拍《第一爐香》被嘲出天際,王家衛搞部《擺渡人》被罵晚節不保。

陳可辛,永遠精明,永遠警覺,永遠踩準時代的脈搏。

這個節骨眼上,陳可辛潤了,這到底幾個意思?

二

陳可辛的成長經歷很特別,“可辛”這個名字是因為母親生他的時候難產,爸爸陳銅名覺得這個兒子得來“可是辛苦”,于是給了他這個名字。

后來他的人生,從香港到東南亞,從美國再到內地,見多識廣也歷盡奔波。

他回到香港的時候,是傳說中遍地黃金的香港盛世。

娛樂圈里徐克,許鞍華,吳宇森,杜琪峰等名字響當當,是當時最叫好的導演,而王晶,黃百鳴擁有巨大的票房號召力。

那個時代,陳可辛只是片場小弟,他空有一腔熱血,但時機還不成熟。

在陳可辛的眼中,這些票房前十的電影非常土,他最反感就是黑幫片,后來從業這么多年,他也的確從未碰過黑社會題材。

1991年,陳可辛與曾志偉、李志毅等6人共同創辦了UFO電影公司,那是他最瀟灑、最愜意的幾年,接連拍出《雙城故事》、《風塵三俠》、《金枝玉葉》、《新難兄難弟》,以及那部被認為無可超越的《甜蜜蜜》。

后來,陳可辛看到張藝謀的《英雄》竟然斬獲2.5億票房,巨大的市場潛力讓他北上發展,在內地,他又拍了《中國合伙人》,《親愛的》。

相信你也看出來了,陳可辛電影同樣有他的永恒命題:

外面的世界。

“外面的世界很精彩,外面的世界很無奈…”

《雙城故事》,主人公從香港到舊金山;

《甜蜜蜜》,主人公從內地到香港,再到了紐約;

《中國合伙人》,主人公從內地到美國再回到內地。

陳可辛特別懂漂泊,分離,重逢,文化沖擊和最重要的——活下去。

陳可辛的《如果愛》里,孫納離開小地方選擇出去打拼,放棄了金城武所代表的安穩,一眼到頭的生活;

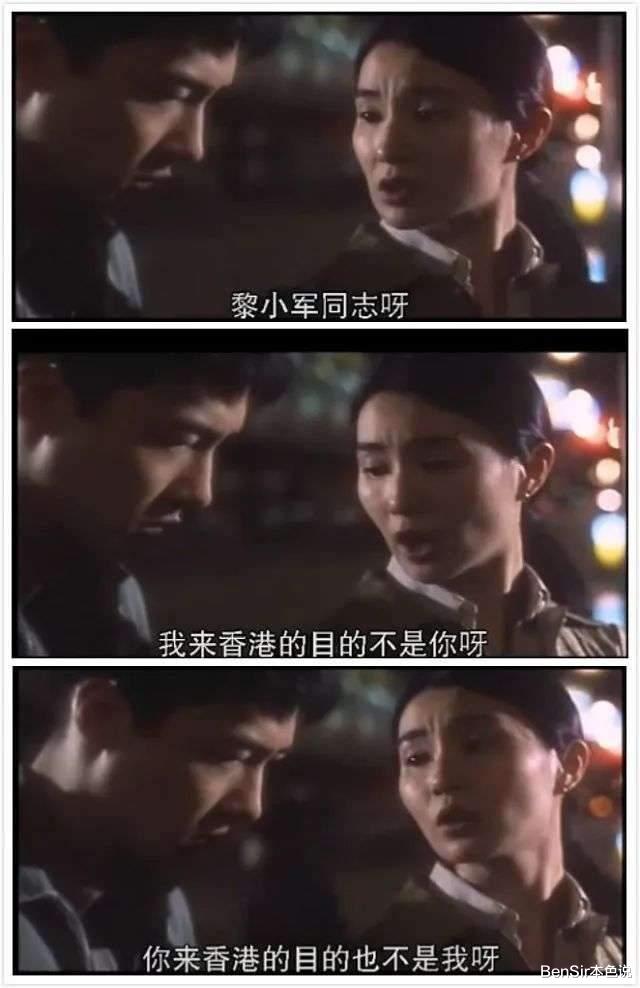

《甜蜜蜜》里,張曼玉飾演的李俏和黎明飾演的黎小軍,從內地到香港,為了什么?

還是生存,打拼,過得更好。

在生存面前,一切都太渺小了,你對著一個充滿求生欲的人說,“喂,別忘了愛情啊”,荒不荒謬?

在陳可辛的作品里,愛情是現實的苦里偶爾閃現的一點點火花,短暫照亮永世不忘。

生活太苦了,所以那一點點甜品嘗了一世。

三

陳可辛的人生底色是現實的。

他北上發展的背景,除了看見張藝謀《英雄》高票房,還有香港金融風暴的原因。

1997年7月中旬,1998年1月及5月,港幣三次遭到大量投機性拋售,匯率受到強烈沖擊,恒生指數和期貨市場指數瞬間下瀉4000多點,市場陷入極度恐慌。

西方輿論不懷好意地戲稱,香港已經成為國際投機家的提款機。

那年,香港電影的年產量,由八九十年代的 300 多部,直線下跌至每年只有五六十部。

成龍、吳宇森、徐克、周潤發等紛紛遠赴好萊塢。

陳可辛選了內地。

他是香港所有北上的導演里最決絕的一個。

拍《如果愛》時,陳可辛勘景,選中一棟老房子準備拍一些主場景,籌備了兩周回來,意外地發現老房子被拆了,原地點面目全非。

這可怕的執行力和不確定性讓陳可辛感受到時代巨浪的沖擊。

大勢當前,沒有人能逃過時代的進程。

他拍《投名狀》時,情緒崩潰,患上焦慮癥,拍《十月圍城》置景費超支,演員檔期不對,導演陳德森崩潰,他和老板于東不斷的爭吵博弈,最終請來劉偉強導演救火,勉強完成工作。

陳可辛的路,一直很艱辛。

可他就是要走,終于,他走通了,所有人都說陳可辛是“人精”,只有他能在內地拍當代現實題材還能過審。

大家都忘了陳可辛是怎樣白了頭發。

影評人說陳可辛:

“他是個借月球土地來投機倒把的成功商人。

一會包裝,二會算計。”

把陳可辛的情懷說成包裝和算計,小編第一個不服。

“人精”這回又做了一個最意外又最合理的決定。

陳可辛一直想把哈金小說《等待》(Waiting)搬上銀幕。

部隊題材,涉及“那十年”的背景,腳趾頭想也知道困難重重。

送審已經無數次,陳可辛逐漸習慣了不報希望,只是在創作欲爆棚的夜晚翻開劇本過過癮。

他還想拍李娜的傳記,同樣不行。

還有他最有興趣的殺夫案,一個女人為何殺夫?

殺了丈夫,為何還要肢解,她的心里都在想什么?

也不能拍。

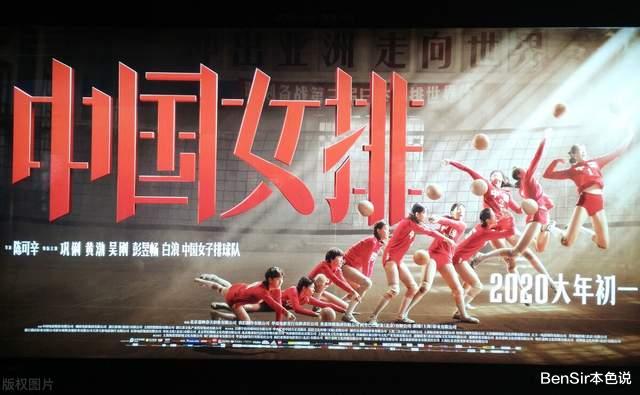

拍了一部《中國女排》歷經千難萬難,被片審層層修改,早就不是當初的模樣。

是該走的時候了。

社媒上有一段說韓國娛樂圈的話,轉發甚廣。

眼看著湯唯去韓國如魚得水,影后一個個的拿,陳可辛的決定,不意外。