有一部劇,知道的人不多,但夸的人不少,極小眾但極治愈。

因此有了些日系作品的味道,但實際上中國味十足。

編劇游曉穎寫的《相愛相親》榮獲金像獎最佳編劇;《我的姐姐》提名亞洲電影大獎。

而且作品中的生死教育和代際關(guān)系,完全切中當下社會的一切現(xiàn)實問題。

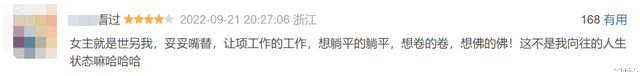

好評在于,每集都會哭,更在于“我的互聯(lián)網(wǎng)嘴替”。

在全世界都在告訴你積極、奮斗、好好戀愛的時候,這部劇的主角,當了一次妥妥的反面教材——

《三悅有了新工作》。

三悅(周依然 飾)是個家里的蛀蟲。

好端端的大學生,畢業(yè)之后在家看手機不出門,堆在床邊上的泡面桶都能給人絆一跟頭。

她媽恨鐵不成鋼,直接連人帶包把女兒轟了出去。

三悅是個95后,她曾經(jīng)也努力過,成績也不錯,可是她被舞團拒絕了,舞團只留下了一個男孩子,舞團稀缺款。

此后,三悅就找不到生活重心了。

與其說迷失了,不如說躺平了。

她的邏輯特別自洽,“為什么不能讓想佛的盡情佛呀?”

或許在如今的“大人”眼中,這句話特別不可理喻,但是前段時間在知乎上看到一檔李雪琴在內(nèi)的《荒野會談》,其中就講到了零零后的生活必需品。

很多人所謂的價值、認可在零零后眼中已經(jīng)不值一提,他們要的是快樂。

快樂勝于一切。

三悅95后,還介于純粹的追求快樂和尋找人生價值之間,所以經(jīng)歷這一番之后,她覺得還不如死了算了。

就在這時候,她大姨(郭柯宇 飾)出現(xiàn)了,恰巧她初戀的單位能給她介紹一個工作,原本三悅也不樂意,但一聽說這工作在殯儀館,這要是讓開婚紗店的親媽聽到,得是多有力的一個小報復(fù)。

三悅硬著頭皮就來了。

可惜,進殯儀館也沒有她想象中順利,那么一本萬利,這里似乎依然是一個不歡迎她的地方。

雖說是托了關(guān)系,但她大姨曾經(jīng)劈腿甩了館長,她進了遺體整容班,師父對這個毫無業(yè)務(wù)經(jīng)驗的關(guān)系戶也沒什么好感。

但好在三悅一心擺爛且臉皮厚,也就這么留下來了。

第一天就值夜班,深夜停尸房的冷凍柜里,居然拉出一個活人,這直接把三悅嚇暈過去了。

也至此,這部劇逐漸靠近了它的中心思想。

——生死教育。

這個命題并不新,但是《人生大事》賦予了它新的關(guān)注度,話題之風已起,趁熱復(fù)習,不也是一種責任感與擔當。

秦偉(孫寧 飾)一個紀錄片導演,同時也是一個肺癌晚期患者。

他死前的最后一個作品,就是拍攝了每個人生的最后一段。

他給自己選好了骨灰盒,選好了墓地,做好一切準備的時候,他反而更坦然的面對死亡了。

因為,他活著的負重太大了。

他是家里唯一的獨生子,為了生他媽媽把先天心臟不好的二姐給了別人,后來,二姐從養(yǎng)父母那里得知了自己的身世,在找到親生父母的第三天,二姐去世了。

因為她必須吃的心臟藥吃完了沒有買,家里沒人意識到這個問題。

葬禮上養(yǎng)父母一言不發(fā),親生父母倒是哭的很悲切。

二姐去世后,大姐對父母的成見更重了。

但作為從小被寵愛的兒子,秦偉無法指責父母,智能默默的把自己的墓地選在二姐旁邊,只為了父母來看他的時候能順便看一眼二姐。

可惜,這個心愿沒能達成,他的父母決定把骨灰?guī)Щ丶依镆恢笔刂了溃紱]能按照自己的意愿離開世間。這就是中國人的葬禮,活人的意愿比死人的更重要。

他的葬禮上,他的父母一句哭嚎都沒有,因為此刻他們不需要演給誰看,痛都在心里。

最后,他留給了三悅一只小狗。

他想讓三悅與這個世界建立起一種羈絆。

只有有了這種牽絆,才會對這個世界產(chǎn)生留戀,產(chǎn)生動力,產(chǎn)生那種被他們摒棄的價值和意義。

一個故事,多重含義。

直面生死的勇敢,面對死亡真正的痛苦,上一代的執(zhí)念留給后輩的陰影,以及制造生命中的羈絆。

他不是一個單獨意義的故事,要達成這一步,對編劇的要求還是非常高的。

必須足夠細膩,足夠真實與溫情。

只有這樣,才稱得上是治愈。

這也是這部劇能戳中觀眾情緒的意義之所在,更是承載了部分生命意義的價值在里面。

導演李莫說,這并不是一部單純的職業(yè)劇,或者不想給他以職業(yè)劇的標簽。

因為它更多是關(guān)乎生命,關(guān)乎殯葬行業(yè)的冷酷與世間百態(tài)。

甚至于,見慣死亡之后才能看清生命的意義。

或許,就不那么想躺平了。

當然,涉及生死教育不免會看到一些人對死亡的恐懼,談死色變,不愿接觸殯葬行業(yè)的人。

這也是趁著熱度繼續(xù)講生死的意義所在。

而這部劇深刻的地方還在于,人們對于臨死之前的態(tài)度。

三悅養(yǎng)狗被房東趕了出來,師姐周婭南(顎靖文 飾)收留了三悅,在這個小區(qū)里三悅認識了醫(yī)生羅大淼(梁靖康 飾)。

當時,他正身陷一個官司里。

就是他對將死之人使用嗎啡。按照正常的藥物管理,嗎啡不具備治病功效,只能減輕疼痛,但對于治病來說是不必要的,甚至如果判處用藥過量導致死亡都說得過去。

但是,允許醫(yī)生使用嗎啡這不僅僅是讓將死之人免除痛苦,捍衛(wèi)他們的生命尊嚴,更是促進了中國的安寧療護事業(yè)。

這不僅是矯正視聽,更是打開觀眾認知的一道題。

所以,這部劇更勝于角度和選題。

它找到了觀眾到目前為止仍然存在的對于死亡的盲區(qū)。

以及,有諸多非議的臨終關(guān)懷。

你能接受臨終關(guān)懷的醫(yī)院開到你的小區(qū)對面嗎?

或許還沒有這么開放,但這就是我們需要思考的社會性問題。

但究其一點,我們對死亡的害怕程度究竟有幾分。

三悅從一開始想跳橋自殺,到后來重新找到生的意義,這是死亡教育帶來的,她所謂的躺平,不過是一種自我保護,因為害怕受傷而被動選擇的人生喪氣。

但至少,三悅這個人是真實的。

不畏懼死亡才是好好生活的開始,這部劇展示了非常多因為死亡親人悲痛,愛恨了結(jié),抑或是心理永遠承載不了的傷痛。

這是現(xiàn)實的,是只有在殯儀館里才能看到的生命本色,在看過之后更應(yīng)該對生命有新的認知,新的力量。

或者,還能找到從躺平中重新振作起來的理由。