最近,又曝出了一件性侵丑聞。

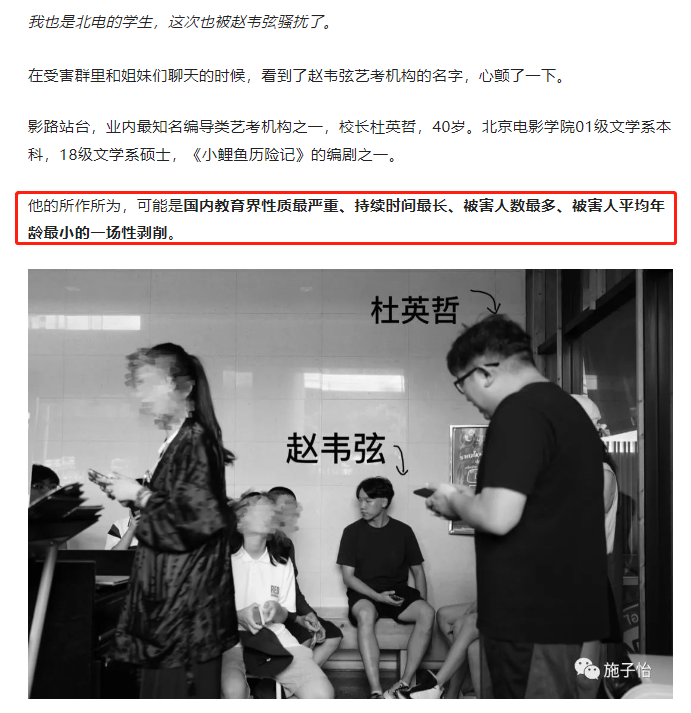

知名藝考機構校長杜英哲,被多名學生實名舉報。

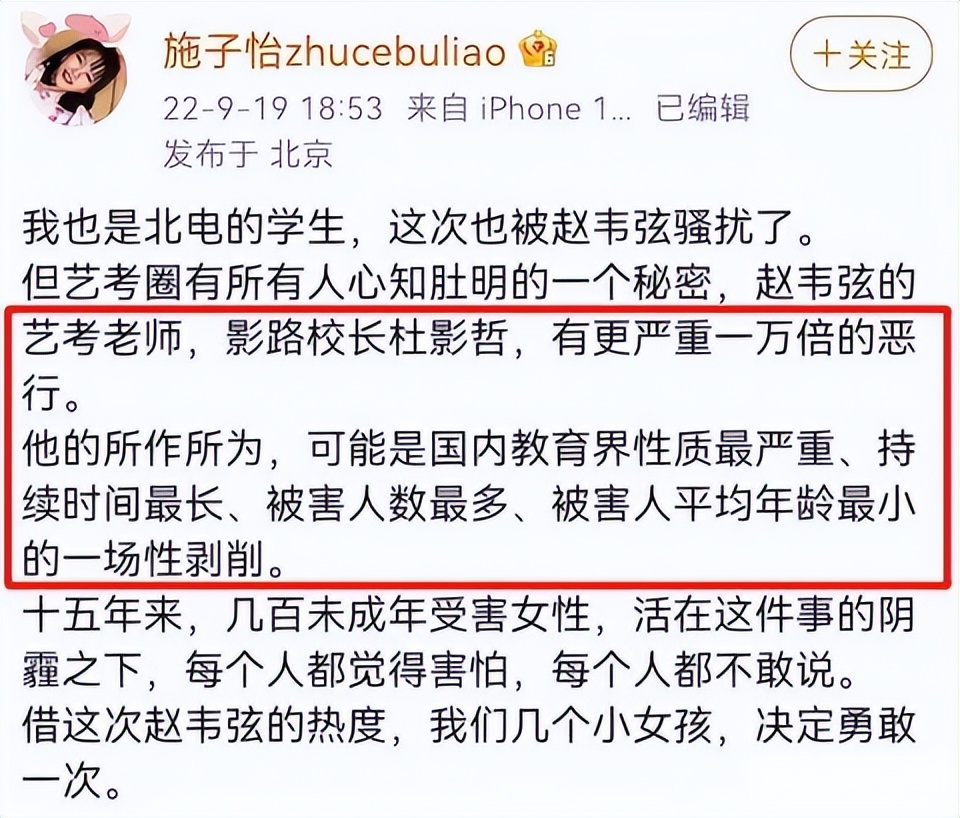

據當事人之一,北電學生施子怡所說。

杜英哲于2007 年開辦 「影路站臺」。

15年來,幾乎每屆都有學生稱受到他的性騷擾。

還有一名17歲未成年女生因他輟學生育。

施子怡的舉報博文中,已有 21 人參與指控。

人數之多,令人咋舌。

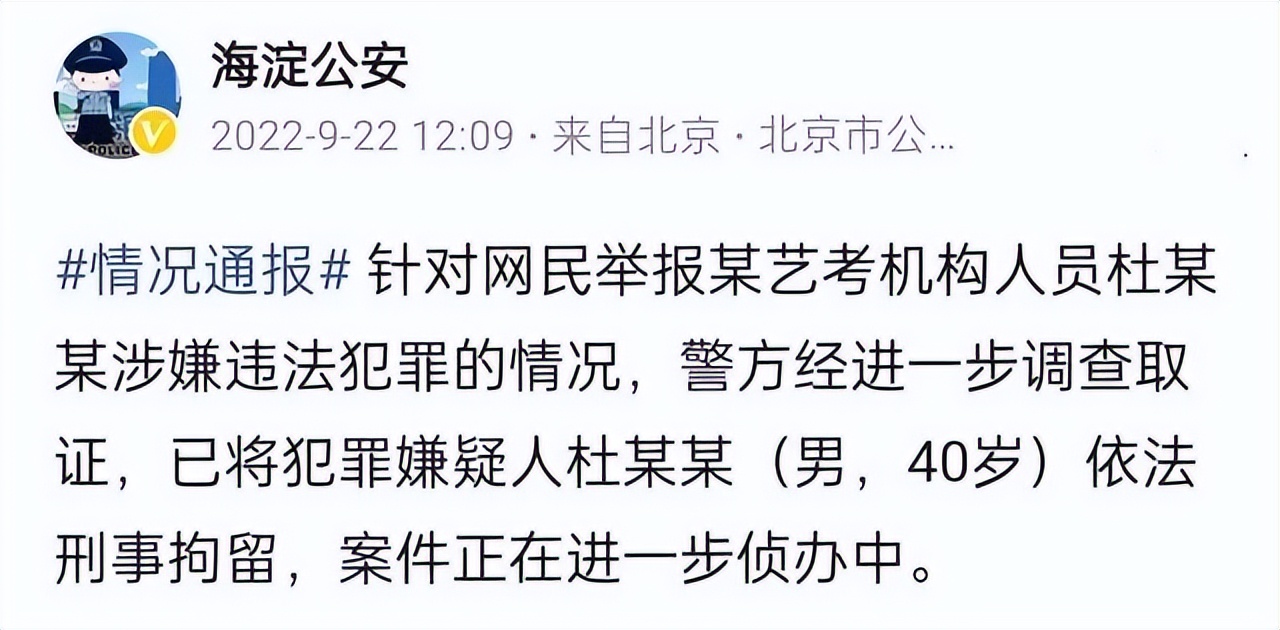

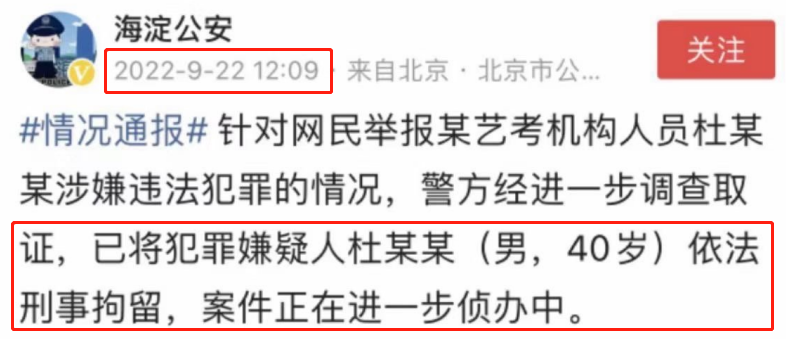

目前,杜英哲已經被依法刑拘,案件正在偵辦中。

相信警方很快會給大眾一個結果。

與此同時,性侵話題又引起了大家熱烈討論。

有些人疑惑:為何這樣的事情,竟然隱瞞了這么久。

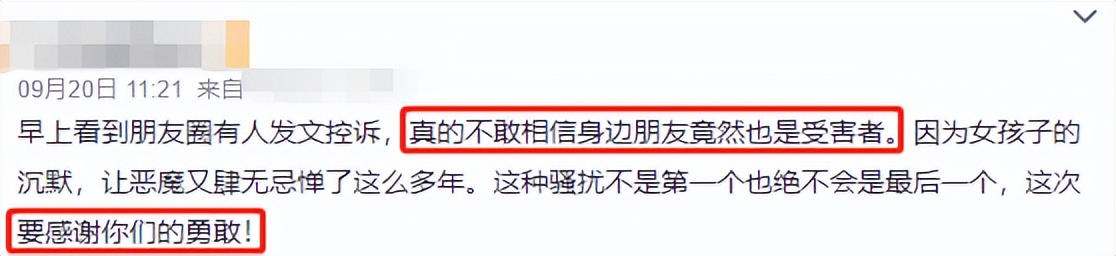

也有人感到震驚:受害者就在身邊,多年來居然都沒有察覺。

如今,「遇到性侵立刻報警」,已經成為常識。

可在真實生活里,報警者其實并不多。

尤其當加害者是親戚、老師等熟人時,更容易被掩蓋多年。

她們為何選擇沉默?

今天,魚叔就來聊聊這個話題。

讓我們先來看幾組數據。

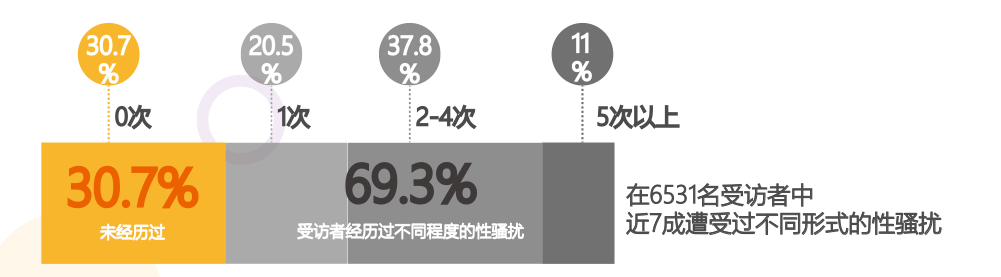

2017年《中國大學在校和畢業生遭遇性騷擾狀況調查》顯示:

近7成的受訪者曾經歷過不同程度的性騷擾。

國內另一項調查表明,被性騷擾的女性中,僅有2.3%告訴了家長或老師,7.8%選擇報警。

來源:《中國大學在校和畢業生遭遇性騷擾狀況調查》

國外也同樣如此。

根據日本政府2017年的數據,遭遇強奸的女性受害者中,只有4%主動報案。

美國最大反性暴力組織RAINN估計:

每1000件性侵案中,只有230件報告給了警察。

這意味著有四分之三的受害者,保持沉默。

如果加害者涉及到熟人,這個數字還會更低。

2004年,年僅14歲的克里斯汀·斯圖爾特,主演過一部電影《不再沉默》。

就為我們講述了一個遭受性侵的女孩,默默承受創傷的故事。

片中,女主小K剛初中畢業。

畢業派對上,她被一個帥氣的男同學搭訕。

兩人交談甚歡,小K對她也頗有好感。

很快,男同學拉著她到了偏僻處,想要再進一步。

年紀尚小的小K一陣驚慌,拒絕了。

但男孩并沒有停止。

反而死死捂住她的嘴,強行與她發生了關系。

驚魂未定的小K走回房間。

立刻打電話報了警。

警察迅速趕到,將派對查了底朝天,同學們落荒而逃。

但,小K卻始終沒勇氣告訴警察,自己被強奸了。

十幾歲的少女尚且如此,更別說小女孩。

電影《不能說的游戲》,根據導演真實經歷改編。

片中的小女孩奧黛特,剛滿8歲。

她的爸爸有個好朋友,是個帥氣的叔叔。

叔叔常來家里聚餐,也很喜歡和奧黛特玩耍。

一天,他突然闖進奧黛特的房間。

先是禮貌地稱贊她畫畫非常好。

然后提出玩「洋娃娃」的游戲。

不過,游戲規則是奧黛特扮演「洋娃娃」,他扮演「女孩」。

由「女孩」給「娃娃」穿衣服,扎頭發。

他還告訴奧黛特,這是屬于他們兩個人的游戲。

絕對不可告訴其他人。

然后拉著奧黛特進了洗手間。

年幼懵懂的奧黛特,不知道發生了什么。

隨著時間的推移,游戲再三上演。

奧黛特漸漸清楚自己是被性侵。

然而,她選擇了忍受和躲避。

沒告訴父母,更沒有報警。

明明都是受害者,卻一直保持沉默。

是無知,是懦弱,還是另有隱情?

美國曾有一項針對校園性侵案的研究。

其中分析了性侵受害者沉默的主要原因。

除了擔心取證不足、對方報復以外,最重要的就是「畏懼他人知情」。

這一方面源于身邊人的忽視和冷漠。

電影《不再沉默》中,小K被侵犯后變得沉默寡言。

回校第一天清晨,她在嘴上畫滿了訂書針似的豎條。

她想要將一切痛苦封存,決不能將秘密說出去。

媽媽推門看見她嘴上的圖案。

卻冷漠地翻了個白眼,以為這又是什么惡作劇。

9年的死黨,也沒有主動問她當初為什么報警。

而是直接將她貼上「背叛者」的標簽,從此絕交。

其他同學也對她指指點點。

在餐廳里向她扔土豆泥,發出噓聲。

在她上臺回答問題時,說她「叛徒」。

從此,小K成了學校里的被孤立者。

每個人都看到了小K的不正常,卻刻意忽略。

秘密就像嗓子眼里的刺,越卡越緊,越卡越疼。

卻只能忍著淚把血往肚里咽。

因為誰也看不見,或者誰也假裝看不見。

除了刺骨的冷漠,還有他人異樣的眼光。

熟人作案時,受害者為什么選擇不說。

因為說出來很可能沒人相信,甚至包括父母。

電影《不能說的游戲》中。

奧黛特在成年后,終于向父母袒露真相。

可母親非但沒有支持奧黛特,反而幫著大叔說話。

她甚至覺得,一切都是女兒的幻想。

另一方面,也是源于女孩自己的羞恥感。

這種羞恥感來源已久。

黑澤明著名電影《羅生門》中,武士妻子被強盜強暴。

在妻子的供詞里,她說自己曾請求武士殺了自己。

明明是受害者,卻不得不把自己包裝成貞潔烈婦。

因為只有這樣,才能減輕自己的「罪孽」。

這種「罪孽」感,在今天仍然存在。

性不可說,更不可做,骯臟且污穢。

少女們在「無性」的免疫環境中長大。

完全接受了社會教給她們的羞恥感,且真誠地實踐著。

電影《不能說的游戲》中,奧黛特漸漸長大。

但由于小時候不堪的經歷,她的性格極度扭曲。

酗酒、嗑藥,刻意放縱自己。

性伴侶換了許多個,卻始終無法建立親密關系。

因為她覺得,自己根本配不上喜歡的人。

「我不會告訴他我小時候被性侵的遭遇,他肯定會被嚇跑」

像奧黛特這樣,在性侵后逐漸走向自我厭惡、自我毀滅的女孩并不在少數。

她們明明作為受害者,卻不自覺地認為是自己犯了錯,導致自我價值感降得極低。

繼而自輕自賤,自我拋棄。

此外,這種羞恥感也來源于「完美受害者」的輿論要求。

性暴力研究者Inés Hercovich,在一場TED演講中曾經這樣說:

在性侵案件中,受害者常常不得不「自證清白」。

最完美的受害者圖像,最好是這樣的——

一個衣著與行為都很保守的女性,不幸遭遇陌生人暴力強奸。

如果她們一旦有「道德」或「行為」上的瑕疵,就會被完全否定。

「她怎么能在晚上讓男人載她回家?

為什么她不向路人求救?

為什么她不在事情糟糕時趕緊下車?」

最后只會以一個答案收場:她自找的。

對受害者來說,這種懷疑,甚至比性侵本身還要糟糕。

這意味著,她不僅肉體受到凌辱,精神上也會遭受「社會性死亡」。

于是,她們中的大多數,都選擇了保持沉默。

還有一種情況更為糟糕:

受害者根本沒有意識到自己遭到了性侵。

尤其是在具有一定監護職能的熟人作案中,如家里的長輩、老師、教練等。

他們通常很容易得到未成年女孩的信任和崇拜,進而產生好感。

而年幼的女孩們,也往往容易將這種好感,誤以為是一種特殊的愛。

從而不知不覺地落入性侵的陷阱。

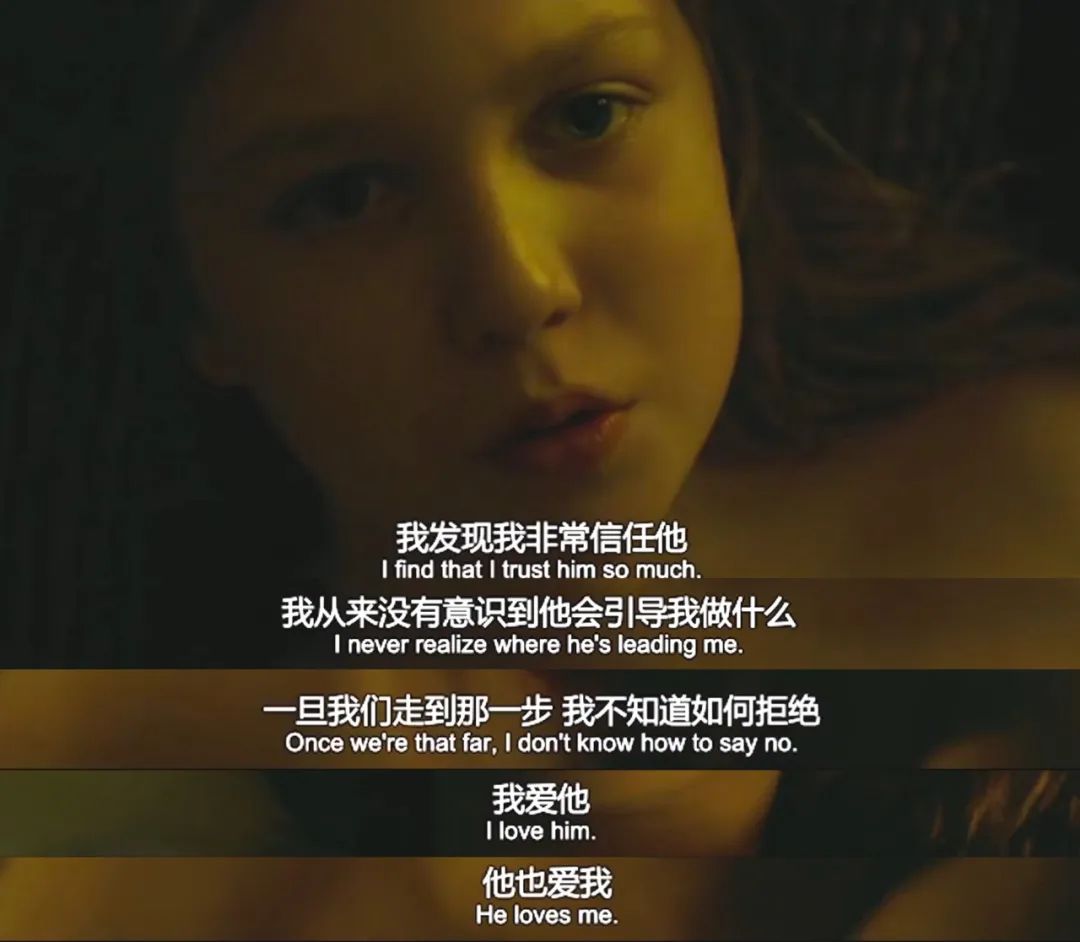

魚叔曾經介紹過電影《信箋故事》。

片中的女主,在13歲時曾遇到一個馬場教練。

他以權威的身份作掩護,用欣賞、認可和獨特的愛為包裝,粉飾自己的戀童私欲。

女孩雖有疑慮,但出于信任和仰慕,對教練的誘騙渾然不知。

她以為自己所做的一切,都是自愿的。

但實際上,卻是在一種精心的設計和引導之下,走入了陷阱。

在長大后很長時間,她都不認為自己曾是個性侵受害者。

甚至堅信那是一段世俗無法理解的愛情。

是自己與眾不同,超越同齡人的成熟證明。

這樣的陷阱,除了誘導,還有脅迫。

有些女孩或許一開始會表示猶豫或拒絕。

但在大人的花言巧語下,她們很容易順從、屈服。

電影《不能說的游戲》里,奧黛特曾經說過「不」。

但被對方以各種方式洗腦:

「你讓我很難過」

「你傷害了我的情感」

「來吧,時間不會很久的」

當成年后的奧黛特將他告上法庭時,他理直氣壯地說:

「我從未強迫她們

她們自己沒有拒絕」

曾經,我們和受害者一樣,都認為性侵比較像搶劫。

加害者應該是個胡子拉碴的暴力狂。

而不是一個說話柔和的漂亮男孩;

一個滿口莎士比亞的老師;

一個生活美滿的成功人士。

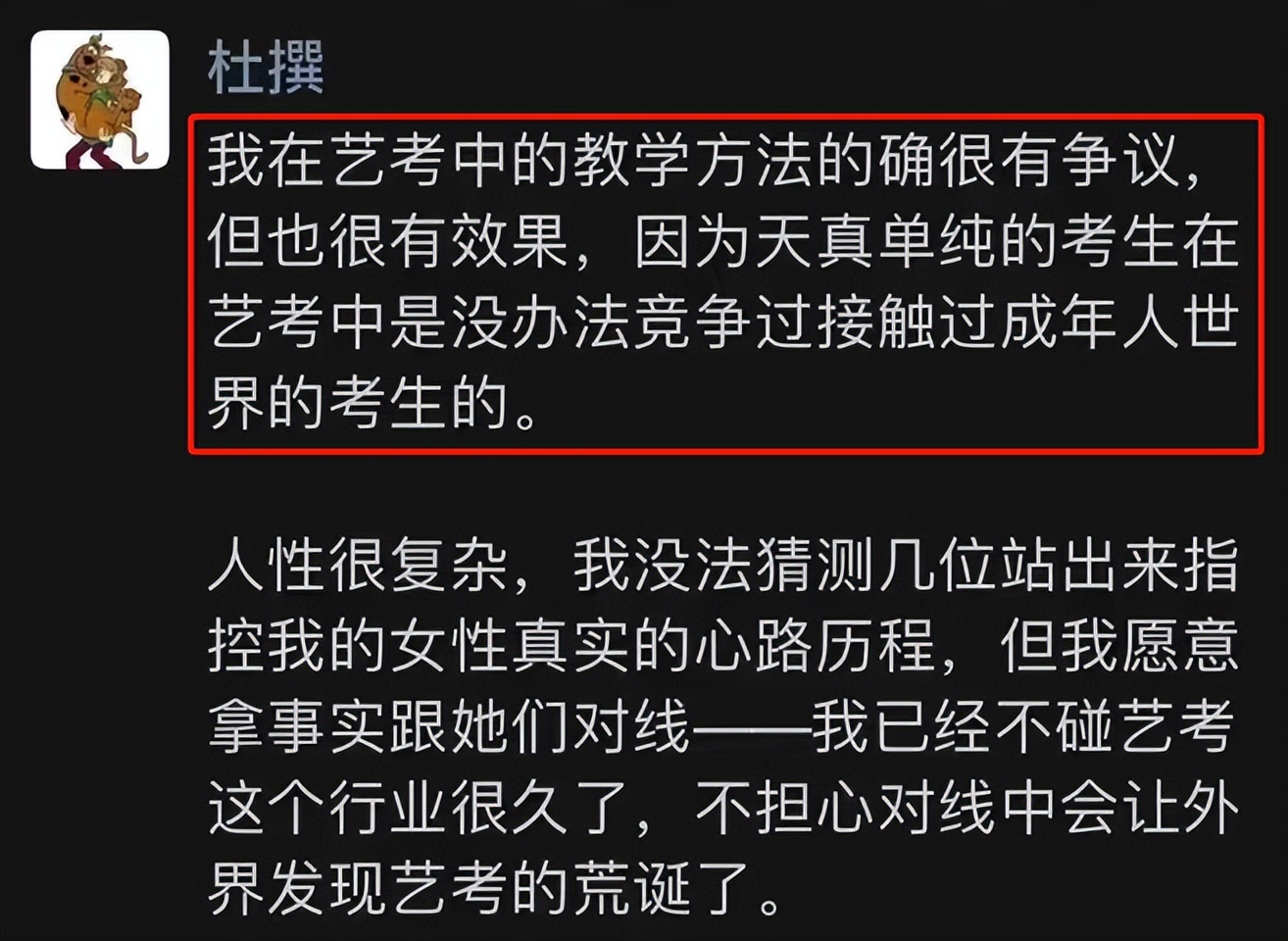

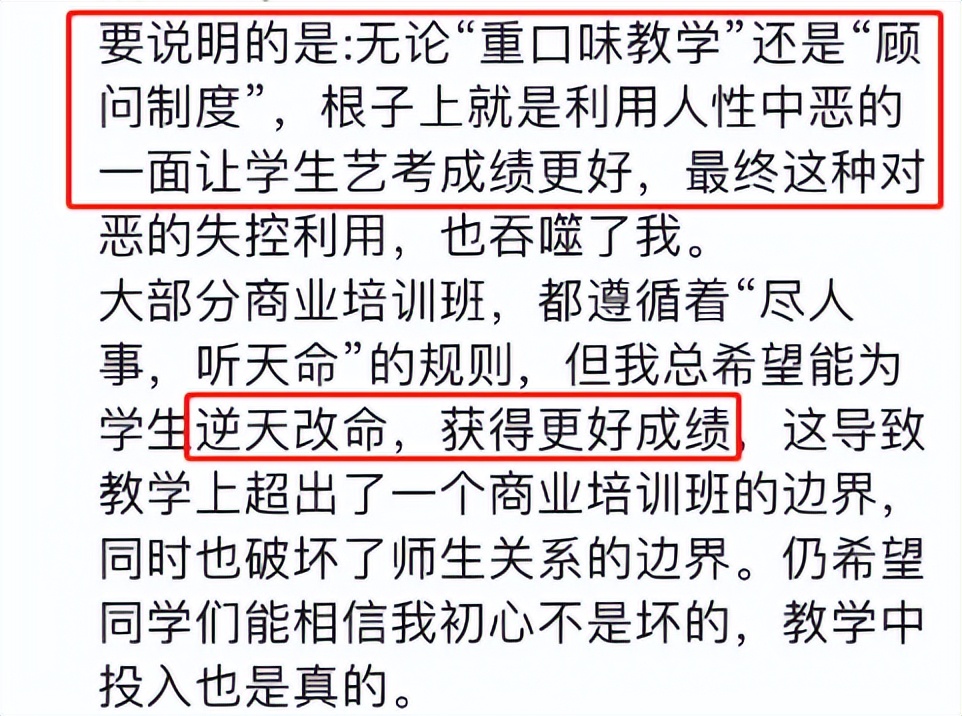

在這次北電藝考性侵丑聞中,被控訴的杜英哲也有這樣的嫌疑。

在他的回復中,多次聲明自己的問題只在于「重口味教學」爭議。

也反復強調自己的目的,是為了考生獲得好成績。

「天真單純的考生在藝考中是沒辦法競爭過接觸過成年人世界的考生的」

杜英哲的回復(部分)

這樣的說辭,很容易讓一些涉世未深的考生信以為真。

從而將一些性侵、性騷擾行為,理解成一種「特別的教學方式」。

將自己遭遇的一切不堪,默默承受。

「利用人性中惡的一面,讓學生藝考成績更好」

杜英哲的回復(部分)

杜英哲事件的爆發,起因是其徒弟北電導演系2020級本科生趙韋弦,被曝性騷擾。

不久之后,施子怡發文爆料,杜英哲15年來的多起性騷擾事件。

如今,經警方初步查明,趙韋弦涉嫌相關違法犯罪,已被刑事拘留。

而杜英哲在被調查后,也很快被刑事拘留。

顯然,這說明警方已經掌握了一定程度的證據。

且讓我們耐心等待最終的調查結果。

以藝術之名,行齷齪之事。

相信這樣的惡行,必然不會逃脫法律的制裁。

這一次,魚叔佩服那些勇敢站出來發聲的受害者們。

也希望我們的社會有更多的包容。

讓受害者們,永遠不再沉默。

因為錯的,從來都不是她們。