家庭關系中,兄妹和姐弟也可以看作是父權制下男性與女性之間的二元對立。新力量女導演殷若昕抓住當下存在于中國社會家庭關系中又與女性主義密切相連的重男輕女的話題拍攝了一部電影《我的姐姐》。

影片講述女主角安然在父母意外車禍去世面對未從謀面的弟弟是選擇沿襲父系社會對女性的規訓撫養弟弟還是堅定地走出自己的獨立女性道路。

影片牽涉到的中國式家庭倫理是姐姐這個身份在一個重男輕女的家庭環境中所承受的各種不公平及不認可由此所產生的家庭矛盾的沖突。

“由于幾千年來中國一直是男權的鄉土社會,形成了家庭中絕對的重男輕女,這種性別偏好在中國人社會心理中是深入骨髓的”。

電影中安然自小因為父親對自己女兒身份的不認可,遭遇了諸如裝殘疾、穿裙子被父親家暴、被寄養在姑媽家等一系列童年陰影。

正是因為這些安然一邊想要逃離父權社會對她的規訓一邊又想回歸父權體系獲得認可。

弟弟是安然讀大學時父母的老來子,滿足父親對一個正常家庭的實現,但安然和他卻是甚少見過面的,不熟識更不親切。

在親戚討論父母去世后房子怎么分、弟弟誰撫養的問題時,以父權形象出現的大伯義正言辭地說這是安然的責任,而且扶養好弟弟是安然的首要責任。

因為自小生長環境的特殊安然養成了一種堅強獨立、脾氣暴躁的性格,具有極強的自我保護欲望,她如同渾身扎滿了刺的刺猬反抗地表達自己的同意:“誰愛養誰養。”這是安然在影片中第一次強烈地表達出自己的主體性存在。

弟弟是一個幼童,他霸道強勢,指著姐姐說:“我爸爸說了家里的東西都是我的,你也要聽我的話。”安然自是不怕一個小孩,她迫切地想通過考研改變自己曾經被父親改寫的命運,與這里斷的一干二凈,才能獲得新的自我重塑。

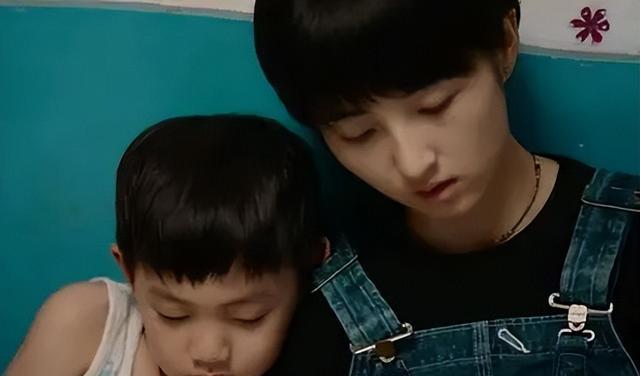

但伴隨著與弟弟的相處,導演似乎將影片指向治愈系的親情路線,弟弟也從一個“小惡魔”轉向了與自己年紀不符的“小天使”。

他會在姐姐和男友分手時安慰姐姐,會跟姐姐說讓她再等等自己長大,會在姐姐經期時給姐姐煮姜茶紅糖水。

而安然也陷入理智與情感的掙扎中,是送養弟弟追逐自己的人生還是受到父系社會倫理的召喚承擔對弟弟的撫養責任。

影片結尾停留在安然牽著手和弟弟跑出領養家庭的開放式結局。編劇游曉穎在采訪中說不應該告訴女性怎么做,但電影結尾明顯暗示了安然對父權社會的再次臣服和回歸。

即使姑媽說:“套娃也不用套在一個套子里,你自己的路自己走”,安然牽起弟弟的手,相當于再次放棄了對自己女性主體性的重申和認可,而是接受了父權社會對女性的再一次道德倫理召喚,重新回到安然作為當下社會女性的命運軌跡,這是對父權制的臣服,是一種女性逃脫未成后的落網。