單身狗這個詞一直都在形容著單身的男男女女,有人向往著愛情,也一直等待他的到來,而有人并不向往,感覺自己生活也是有滋有味的,而向往的人都希望身邊能有一個像牛犇老師一樣的朋友吧,他的一句:“老許,你要老婆不要”讓老許成功脫單還造就了最純潔的感情故事。

牛犇并不姓牛而姓張,本名張學景,雖說出生在農村,但也自給自足沒有挨餓,在母親懷著妹妹的時候父親因病去世,而母親完成了生育之后也隨著父親離去,只剩下孩子的家庭該如何生活成了一大難題。大哥和二哥擔負起養家的重任,三哥四美變成父母照顧弟弟妹妹。而在張學景剛剛六歲的時候就被大哥帶到了北平中電三廠,哥哥做司機,他就給領導和演員跑腿,腿也沒有白跑,能掙到一點錢。

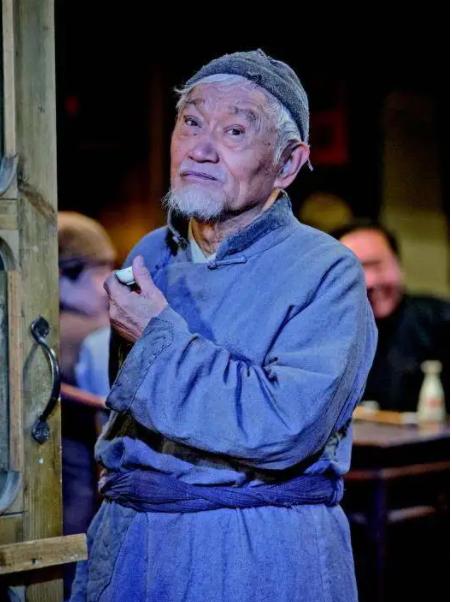

公司的演員都很喜歡年幼激靈的張學景,也對他頗為照顧。等到他11歲的時候,沈浮準備拍攝《圣城記》,謝添看完劇本感覺張學景特別適合出演村童便把他介紹給了導演,而張學景關注的重點卻是演戲能不能賺錢,得到確定答案之后就成為電影中的村童小牛子,其他演員看到謝添的作為之后,也學著他積極的給張學景找戲約。電影《火葬》就是白楊幫他介紹的,因為要去往香港,他覺得自己算是一個演員了,便找謝添給他起藝名,他感覺小牛子太隨意了,謝添便以牛為姓給他起名牛犇,希望他能夠奔向更好的未來。

這部電影播出后牛犇的名氣比主演都大,有了戲約之后他們的家庭條件也好了不少,本來牛犇一直都在香港發展的,直到謝添告訴他家里也發展起來她才回到北京,剛到北京謝添就拿著《龍須溝》找上門,這算是慶祝他回家的一份禮物,這部作品直接足以載入史冊,謝添的這份大禮可是非常中的。之后的牛犇一直都在出演配角,也在發光發熱的同時遇到了愛情。成年之后的牛犇本來的相親對象是現任妻子的姐姐,而他卻直接看上了妹妹。

兩人的交往非常單純,手都沒有牽過,一年后便結了婚開始婚姻生活。妻子王惠玲是老師,對于學生和丈夫都有著很大的耐心,而且她也確實做著賢妻良母,讓牛犇能夠吃上熱乎飯,體會著家庭的溫暖。相對于妻子家庭條件,牛犇一個過慣苦日子的人依舊節儉,即使王惠玲不理解,但也和丈夫學習節儉。即使有了孩子,王惠玲對于丈夫的關心絲毫沒有減少,情愿把孩子送給母親那邊,也要給牛犇送飯。

等到孩子大了,牛犇便帶著妻子一起拍戲,而在門口等待的王惠玲偶然聽到年輕人吐槽牛犇總是出演配角無法成氣候,一向好脾氣的她第一次發火了,直到他們來給牛犇道歉,牛犇才知道發生了什么,看著妻子如此維護自己牛犇非常感動。雖然他們沒有什么甜言蜜語,但牛犇的行為足以體現他對妻子的愛,大兒子姓張,而小兒子牛犇一直堅持讓他姓王,在那種時代背景下可以說是非常難得。

等到牛犇拿著兩項終身成就獎回家的時候,他和妻子已經到了八十多歲的年紀,已經白頭的他們往偕老方向前去,可是路上妻子卻因病先他而去,為了不被舊物影響感情,牛犇自請去往養老院生活,不僅能夠得到好的照顧,也不會加重子女的負擔。