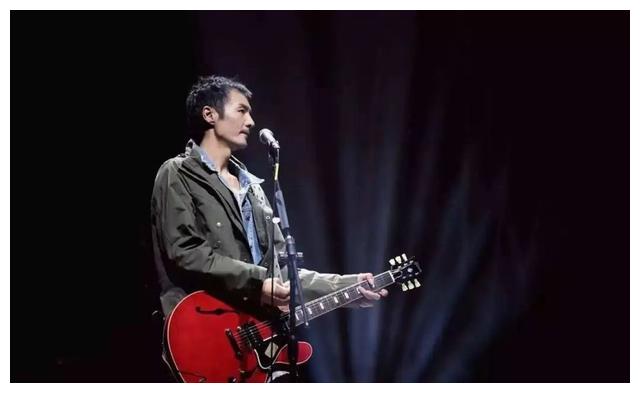

1999年,樸樹在《召喚》中寫道:“我們必須忍耐這艱難繁瑣/這平淡的生活/這不快樂的生活啊。”配上略顯肆意的旋律,無疑是他同世界激烈對抗的寫照。轉(zhuǎn)眼23年過去,經(jīng)由這份對抗刻上臉龐的尖銳線條,已然模糊了輪廓。今年6月Bilibili夏日歌會上,樸樹穿著一件淡藍色的襯衫,微笑時眼角露出柔和的細紋,他唱了《生如夏花》,隨后寄語即將畢業(yè)的少年們:“我希望你們有一個淋漓盡致的人生。”

回首樸樹來時的路,從少年到中年,從不凡到平凡,從激烈對抗到溫柔和解。他曾驕傲而脆弱,在萬人追捧的星光中破碎,扎傷自己,也刺痛別人。

少年1996年,23歲的樸樹憑借一首《火車開往冬天》正式出道。藏青色的夾克,一頭凌亂的長發(fā),高聲歌唱:“我必須離開,那平平坦坦的大陸。”這在當(dāng)時極具反叛性的形象,是往后十年中樸樹留給大眾的記憶。正因如此,許多人在聽說樸樹的出生背景時會大感意外。樸樹原名叫濮樹,父母都是北大的教授。

父母很早就為樸樹規(guī)劃了一條安穩(wěn)且又不平凡的路——先上北大附中,再上北大,接著出國。但在中考那年,樸樹以0.5分,和北大附中失之交臂,徹底打亂了原有的劇本。深感讓父母失望的樸樹,滋生出同齡人所沒有的憂郁和陰沉,用他自己的話說:“覺得低人一等,你沒考上,你爸媽都沒法做人了。”樸樹常把自己一個人鎖在家里。如此久了,父母不由擔(dān)心起來,送他去醫(yī)院檢查,看到診斷結(jié)果后大吃一驚:青春期抑郁癥。那段時期,樸樹在學(xué)校做心理評測題,當(dāng)看到題目“如果你死了,你身邊的人會作何感想”時,他的回答是“我無動于衷”。就在樸樹父母為緩解他的抑郁癥狀而四處奔走時,樸樹的哥哥來看他,帶給他一把吉他。第二天,樸樹扛著吉他走出房間,眼里終于重新閃爍起了光。他在循規(guī)蹈矩的路上走向精神的崩潰,又通過音樂走出抑郁的陰影,而這也注定他往后歲月的“離經(jīng)叛道”。

高考后樸樹在家中長輩的強烈要求下,選擇了師范大學(xué)讀英語系。在那個大學(xué)即前途的年代,樸樹每天獨自坐在郊區(qū)的田野上,撥動著吉他自彈自唱。兩年過去,樸樹的父親不得妥協(xié),但對樸樹有一個要求,就是要自己養(yǎng)活自己。樸樹想到出售自己寫過的歌。經(jīng)朋友介紹,他聯(lián)系上了高曉松。高曉松和當(dāng)時麥田音樂公司的創(chuàng)始人宋柯,一起見了濮樹。高曉松后來回憶:“我這輩子沒見過宋柯哭過,但20年前樸樹抱著吉他唱了自己寫的《那些花兒》,宋柯哭了。過了幾天,樸樹又來唱了自己的《白樺林》,宋柯一聽,又哭得跟鬼一樣。”宋柯立刻簽下濮樹,并請來內(nèi)地首屈一指的制作人張亞東,幫他制作首張專輯。宣發(fā)時高曉松錯將濮樹的名字寫成“樸樹”,本人覺得這名不錯,從此不再有被家族寄予厚望的濮樹,只有投身音樂的樸樹。

當(dāng)時張亞東還擔(dān)任王菲的制作人,但在看到樸樹創(chuàng)作的詞曲后,立刻放下手頭所有的工作,考慮到麥田音樂預(yù)算有限,他讓樸樹去用王菲的錄音棚。1999年,樸樹的首張專輯《我去2000年》如期發(fā)行。專輯中收錄的10首歌,全由樸樹獨自作詞作曲并演唱。面對世紀之交的變革和迷茫,他在詞曲中寫盡了獨屬青年人的憂郁、憤怒、哀傷、內(nèi)省與激情。矛盾而又真實的情緒,成為無數(shù)聽者的共鳴。短短半年,《我去2000年》》賣出30多萬張,幾乎憑一己之力,打破了港臺音樂壟斷華語樂壇的局面。

這一年,樸樹26歲。他和父母的期望漸行漸遠,卻在少年時光落下句點處,延續(xù)上另一條不平凡的軌跡。

反叛《我去2000年》大火后,央視春晚節(jié)目組向樸樹發(fā)出了邀請。公司上下忙成一團,全力支持樸樹在春晚前的每一次彩排。而當(dāng)?shù)弥和硇枰俪獣r,樸樹拒絕出演。經(jīng)紀人得知樸樹退出春晚彩排,立刻追到他家,指著他的臉嘶喊:“你知道你如果不上,整個公司有多少人,會因為你丟飯碗!”因為不想連累他人,樸樹最終還是登上春晚的舞臺。樸樹父母早早守在電視機,只等兒子出場那一刻,看完節(jié)目后,父親說:“像是別人欠他錢似的。”樸樹一臉寂滅的表情,和周圍載歌載舞的氛圍,顯得是那樣格格不入。而這一幕的反差與沖突,也成為樸樹接下來十余年人生的注腳。

2003年,樸樹發(fā)行第二張個人專輯《生如夏花》。這張專輯橫掃國內(nèi)各大獎項,就連此前不熟悉樸樹的人,走在街上隨口哼唱的也都是他的歌。各種商演的訪談緊隨其后,樸樹出場費一下子沖到全國前三。他卻讓經(jīng)紀人推掉所有邀約,給出的解釋:“那天我肯定會生病,去不了。”難得參加一次節(jié)目,主持人夸他“很酷”。他冷著臉回道:“酷算個屁啊。”

張亞東沖到樸樹面前,催著他趕緊寫歌,爭取早點出第三張專輯。樸樹問:“為什么要出專輯?”張亞東回答:“出專輯賺錢呀!”樸樹又問:“為什么要賺錢?”從拒演春晚到拒絕商演,再到拒絕出唱片,樸樹用一種骨子里的反叛,去維護對音樂的執(zhí)著。只是生而為人,樸樹也終究無以逃脫,為碎銀幾兩的奔波。樸樹對音樂制作的要求近乎嚴苛,有時一首歌好不容易錄制完成,他覺得某處換氣的頻率偏高,就立刻推倒,全部重來。但要堅持這樣的超高標準,就必須不停往里頭砸錢。同時樸樹也很在意音樂上的伙伴。得知樂隊吉他手程鑫患上胰腺癌,樸樹決定為其承擔(dān)醫(yī)藥費。經(jīng)紀人提醒他:“你要想清楚,他幾個月的醫(yī)藥費,就能花掉你幾年的收入。”樸樹二話不說,將自己銀行卡丟給了經(jīng)紀人。常有人說樸樹是假清高,一面說自己討厭音樂商業(yè)化,一面還是上了各種綜藝。也許只有他自己才能感知,在現(xiàn)實和理想的落差里,自己所承受的那種劇烈的撕裂感。用音樂賺錢,會破壞音樂的純粹,而要維護音樂的純粹,卻又少不了賺錢。身處圈內(nèi),面對商業(yè)化的裹挾,注定他的一切反抗終為徒勞。有次去演出,樸樹突然扛起吉他說要下車,理由是:“今天的夕陽很美,我想下去看看。”只有在這一刻,他才為自己找到一個逃離的出口。然而大巴可以停下,推搡著他不斷往前的生活不會,他依然要承受各類撕扯,本就敏感的內(nèi)心終將淪于崩潰。2009年,樸樹結(jié)束了同公司的合約后,立刻消失在公眾的視野中。而在《生如夏花》發(fā)行后的整整十年里,樸樹都沒有再出專輯。他后來在社交平臺上,分享自己在這段蟄伏歲月中的感受:“病了很久,但沒什么具體的病。”

少年時的抑郁卷土重來,消解他繼續(xù)反抗的力量。他在糾結(jié)和擰巴中,淪于漫長的自我消耗,每一步都仿佛走在破碎的邊緣。所幸在這段時光,有個人始終陪在身旁。這個人就是樸樹的妻子——吳敏菲。

破碎2002年,高曉松執(zhí)導(dǎo)電影《那時花開》,請來了樸樹和周迅。電影殺青后,樸樹和周迅談起了戀愛,在一起8個月后分手。

但就是這段不到一年的感情,比起樸樹和吳敏菲17年的婚姻,總是更能引發(fā)公眾的關(guān)注。

人們在樸樹和吳敏菲的相處中,看不出半點恩愛夫妻的樣子。有次樸樹讓吳敏菲去買包香煙,吳敏菲出門三天不回,樸樹連一個電話也不曾打。兩人偶爾一起出門,也總被拍到形同陌路的樣子。這段婚姻中,吳敏菲是遷就的那一方。她想要個孩子,樸樹堅定做丁克,她就只好在上節(jié)目時,抱一抱其他嘉賓的孩子來彌補遺憾。

記者跟她談起周迅和樸樹的緋聞,她幫著解釋:“他們有聯(lián)系,我反倒覺得會更愛他,說明他尊重以前的感情,如果他閃躲了反而說明他放不下。”有人問她嫁給樸樹累不累,她回答說“挺美的呀”,然后順勢幫樸樹參加的音樂會拉一波關(guān)注度。而在樸樹深陷抑郁困擾,事業(yè)陷入低谷的那幾年里,吳敏菲辭掉工作,全職在家照顧他,陪他一起養(yǎng)狗,到四處旅行,緩釋他內(nèi)心糾結(jié)的痛苦。張小嫻說:“你傷害了我,我不說,并非是我不痛,而是我還愛你。”樸樹活得自我,不過是有愛他的人在為他兜底,而當(dāng)他始終活在自己的世界,再深的感情也有消磨殆盡的一天。2014年,樸樹用一首《平凡之路》,重回大眾視線。

從歸于沉寂,到再次炙手可熱,樸樹的生活似乎終于步入正軌。但就在這時,吳敏菲向他提出離婚:“這么多年,你一直將最好的留給音樂,卻將最爛的留給了我。”

一向給人以倔強印象的樸樹,瞬間淚流滿面,他抓住吳敏菲的手,懇求地跟她說:“(我)會好的。”

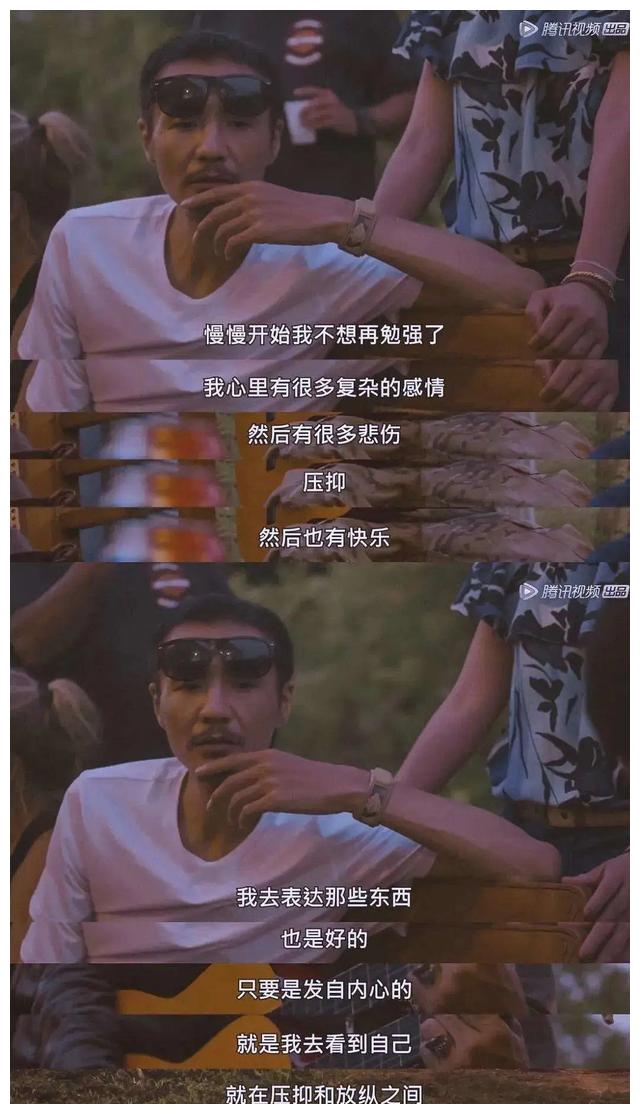

十多年來,樸樹生活中最平淡的是婚姻,給他支持最大的是婚姻,讓他最顯脆弱的也是婚姻。而他也藉由婚姻的行將破碎,走出自己的新生。最近幾年,樸樹一如他向吳敏菲所承諾的那樣,一點點“變好”。他在《奇遇人生》里說:“慢慢開始我不想再勉強了。我心里有很多復(fù)雜的感情,有很多悲傷,壓抑,也有快樂,我去表達那些東西,也是好的。只要是發(fā)自內(nèi)心的,不去迎合別人,去看到自己。就在壓抑和放縱之間,我在找那個平衡。”

他因著這種平衡,會在《跨界歌王》上坦承——自己參加節(jié)目,是因為近段時間比較缺錢。

也在參加《明日之子》時,因為喜歡朝氣蓬勃的后輩,一路唱到最后,即使他最初只簽了前幾期節(jié)目。而在他挽回吳敏菲的同一年,他在演唱會上更是破天荒的“秀起恩愛”。他當(dāng)著吳敏菲的面,唱了一首《她在睡夢中》:“我多想搖醒你/告訴你我有多么地愛你……”這是一首10年前的老歌,而10年后他才坦白:“這是為妻子寫的歌。”

夏日歌會后這兩個月來,樸樹再次銷聲匿跡。沒有人知道他這一次,會消失多久。他的經(jīng)紀人鄧小健說,樸樹至今沒有過自己的房產(chǎn)。褪下光環(huán),他和吳敏菲就像尋常的夫妻,一起遛狗,一起旅行,時不時唱起自己寫的歌。樸樹在《平凡之路》里唱過:“我曾經(jīng)失落失望失掉所有方向,直到看見平凡,才是唯一的答案。”當(dāng)他從頂峰摔碎在抑郁的谷底,他為自己尋到的,是一條平凡之路,也是一條和解之路。

有人用樸樹自己寫的歌詞,來形容他:“驚鴻一般短暫,像夏花一樣絢爛”。短暫爆火后銷聲匿跡,卻因為短暫的瞬間過于絢爛,無論離開多久,人們都會在記憶深處為他預(yù)留一個位置。沒必要羨慕樸樹的灑脫自我,感慨自己的面目模糊。在他灑脫之前,也曾讓自己和愛自己的人都飽嘗痛苦。他自己說:“很多人沒有我那么幸運,他們甚至連生活都很困難,那種遭遇比名利對人的損耗大多了。”普通人沒有才華來兜底,沒有資本來買單。生活不會給個人太多自我的空間,我們只能接受破碎和殘缺,在修行這件事上,每個人都有很長的路要走。