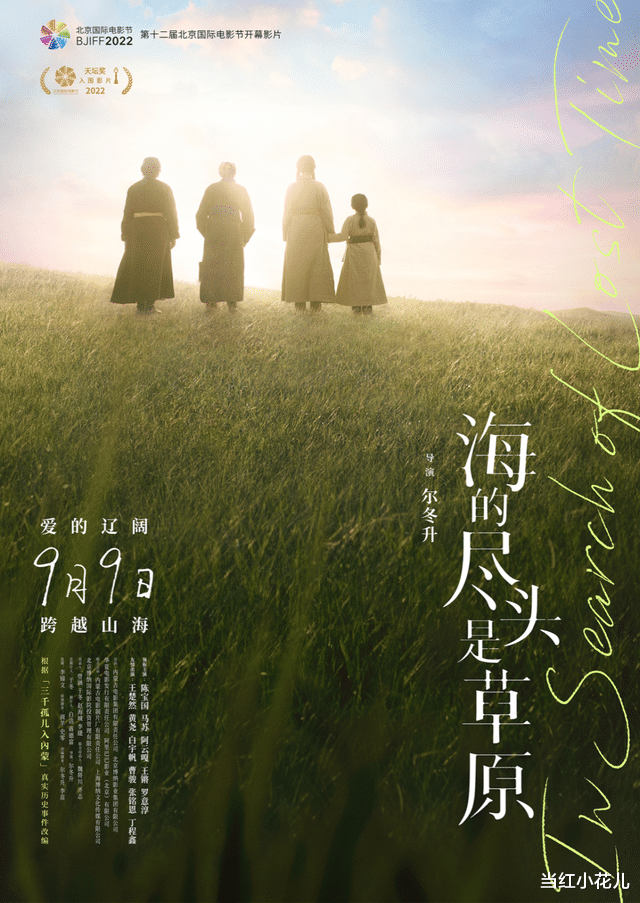

《海的盡頭是草原》。

多少人跟扒姐一樣,最初看到這個片名時只感受到詩意。

但只有看完電影,才能感受到它的深意:

內蒙古高天廣地間的動人美景匯聚成“海”,遼闊無垠的氣度躍動如“海”,草原人民質樸善良的心靈更孕育出了一片“海”。

海的盡頭是草原,草原的盡頭是愛。

坐在大銀幕前的扒姐,面對電影中塵封的記憶、蓬勃的深情,被震撼得久久難以開口。

有真實歷史做底,徐徐道來的故事有著極強的沖擊力。

沒有任何刻意為之的煽情橋段,但觀影過程中還是幾度淚目。

不是因為苦痛,而是因為人面對苦痛時綿長深厚的愛與包容,讓扒姐觸摸到影片包裹在詩意中的破屏而出的生命力,不自覺被深深擊中。

【1】

“哐當”作響的火車載著一群年幼的孩童,一路從南方來到內蒙古大草原。

在跨越半個中國的旅程中,許多孩子由于營養不良、水土不服,感染上了風寒或者其他疾病。

小女孩杜思珩便是其中之一。

在長途火車上,她高燒不退,本就懵懂憂郁的大眼睛里又添上一抹脆弱,看著特別招人疼。

另一邊,為了迎接孩子們,內蒙古新建了多所保育院,招收當地有育兒經驗的婦女做保育員。

“接一個,活一個,壯一個。”

最質樸的話語背后,是一顆顆純粹真摯的心。

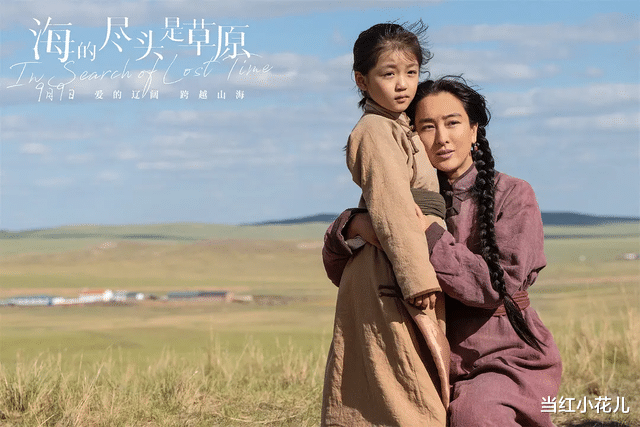

已為人母的薩仁娜(馬蘇 飾),當仁不讓地站出來分享自己的愛。

草原人信奉緣分。

也許在薩仁娜走到杜思珩身邊,輕撫上她額頭的那一刻,這對額吉(蒙古語:母親)與女兒的緣分早已悄然降臨。

說到這里,也許你已經看出來了,《海的盡頭是草原》的故事背景是一段真實歷史——“三千孤兒入內蒙”。

上世紀50年代末,三年久旱,赤地千里,新中國面臨史無前例的大饑荒。

南方受災嚴重,大批孤兒面臨營養不良、保暖不足等生存威脅。

從1960年至1963年間,內蒙古自治區陸陸續續接受安置來自上海、浙江、江蘇、安徽等地 3000 多名孩子。

他們小的只有兩三個月,大的也不過七歲。

這些稚嫩無助的小生命,在草原母親的哺育下擁有了新的人生。

電影里,初到內蒙古的杜思珩,讓人有點頭疼。

一方面,她身子弱,小病不斷,需要多加照顧;另一方面,她又脾氣倔,不聽話、不合群,還總想著逃跑。

有場戲拍得格外生動:

有領養意愿的牧民們來看望孩子們。雖然沒有明說,但孩子們心里懂,眼前這些人可能會成為自己的“新父母”,所以都盡量好好表現。

唯獨杜思珩一個小人兒躲在角落里,緊緊抱著母親給她繡了名字的小毛巾,誰都不愿搭理。

她的內心深處有根刺——媽媽說好的“晚點來接我”,為什么沒有來?

帶著這根刺的她,本能地抗拒新生活。

但薩仁娜和草原一樣,以毫無保留的姿態一點點軟化這孩子的心。

杜思珩生病時,她徹夜不眠地守在病床前;

杜思珩不愛吃飯到處亂跑,她舉著碗跟在后面哄;

集體活動的時候,也總是她倆在一起玩。

隨著相處,兩人的關系越來越貼近。

可直到杜思珩被薩仁娜收養,成為了外人眼中的一家人,小姑娘的倔勁兒也一點沒變。

有次家里來客人,薩仁娜拿出奶茶和奶豆腐招待。

在那個物資匱乏的年代,牧民們的口糧也并不富裕,純奶制作的奶豆腐算得上是奢侈品了。

薩仁娜給客人和大兒子的碗里一人放了一小塊,并不舍得多給。卻轉頭卻在杜思珩放了四五大塊,說這很有營養,讓她多吃些。

你猜怎么著?

杜思珩喝了一口奶茶,吐了;咬了一口奶豆腐,也吐了。

緊接著一抬手把整碗奶茶打翻,又跑遠了。

光拎出這個情節,是不是覺得孩子有點“熊”,怎么能一而再再而三地糟蹋別人的好意。

但沉浸在電影中的我,看到杜思珩跑開的身影,第一反應其實是心酸。

中國地域遼闊,各地的生活環境、飲食習慣天差地別。

蒙古奶茶是咸口的,奶豆腐則帶點發酵的酸味,我作為南方人,說實話第一次吃的時候也覺得不習慣,更何況一個身心脆弱的孩子。

除了吃不慣,還要面臨嶄新的語言環境和完全陌生的人群。

擺在杜思珩面前的,全是一道道融入的難題。

她從來不哭,只是一言不發地承受,把叛逆倔強當作保護色。

作為母親的薩仁娜嘴上不說,卻看透了杜思珩的脆弱孤獨。

語言不通,她帶著自己的小本子,一句句認真地學漢語。

看著打翻的奶豆腐,她想的是孩子跑出去遇到危險怎么辦,趕緊讓大兒子跟上去護她周全。

有好多次,我看著薩仁娜的眼睛忍不住鼻酸。

那里面滿溢的,是至柔至剛的母愛。

有好吃的,一定留給孩子;看到孩子跑開,緊緊盯著她背影;當孩子傷痕累累地回歸,會看到,她永遠張開雙臂在等待。

而等待,亦是另一位母親持續一生的命題。

在那個陰郁的雨天,蕭條的上海街頭,年輕的母親決定“拋棄”自己的女兒。

幾十年后,即將走到生命盡頭的她,嘴里依然不停念叨著女兒的名字。

這也是影片中最苦的一段記憶。

扎在杜思珩心里的刺,并不是因為母親不愛她,而是因為絕望的母親依然想盡辦法讓她活下去。

在一聲聲的召喚中,杜思珩在上海的親生母親和草原上的額吉雖從未謀面,卻因為同樣的母愛而產生情感的共通。

這種共情也溢出銀幕,令我們心口一熱。

不管是親生母親還是草原額吉,她們都不只是一位母親,更是當年所有拼盡全力找出路、費盡心思養育孩兒的母親們的縮影。

從血脈相連到相依為命,從含淚訣別到無私庇護,從親生母親到草原額吉。

孩子們經歷的不僅是母親的接力,更是愛的傳遞。

母親,用草原一般的廣闊包容去縫合孩子們內心的傷口,才讓一個個孤獨的靈魂找到了歸宿,燃起人生的希望。

【2】

《海的盡頭是草原》講述了一段許多人不了解的歷史。

既要帶人深入其中去探尋,又要讓人充分感知情感的溫度。

如何做到?

導演爾冬升選擇了以小見大。

故事核心圍繞著杜思珩與她的兩個母親,視角卻是從她的哥哥杜思瀚(陳寶國 飾)出發的。

兩條時間線交叉敘事:

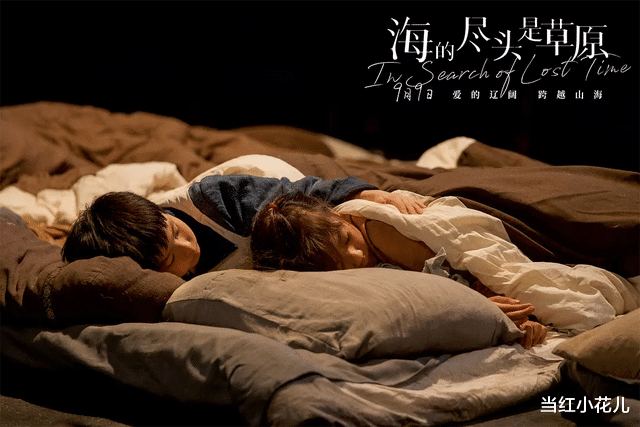

一條是現實中哥哥杜思瀚前往內蒙的尋親之旅。因為時日無多,他迫切地想要追溯過去,彌補母親與自己當年的遺憾。

一條是六十年前“三千孤兒入內蒙”的往事。妹妹杜思珩來到蒼茫的草原上,度過了平凡又震撼的時光。

乍一看,這似乎是一個可以預見結局的故事。我們跟隨哥哥的腳步接近真實的歷史,也見證妹妹的成長。

但電影卻不止于此,它給了我一個驚喜——

流暢的平行蒙太奇如“剝洋蔥”一般,一層層揭開兩個時空的秘密。

當年邁的杜思瀚回到草原,找到了曾陪伴杜思珩一起長大的牧民哥哥;當年幼的杜思珩抹去眼淚跨上馬背,開始把草原當作自己的家。

相隔幾十年的時空交匯,伏在歲月里的草蛇灰線抬頭。

終于,我們了解了妹妹的人生,也知道了那一年妹妹被“拋棄”的真相。

那一刻,眼淚出自生理本能,完全無法自控地掉下來。就像剝開洋蔥最里層的“芯”,撲面而來的是融入山海又可以跨越山海的愛。

值得一提的是,影片也沒有刻意賣慘,而是自然地流露出一種廣闊、溫潤的氣質。

我想,這得益于人物的情感關系是真摯的,層層遞進的。

鏡頭不吝展示杜思珩從幼稚青澀到成熟颯爽的弧光,也沒有回避她在成長中的孤獨和執念。

不管是摔倒在草地上等待被拯救的她,還是能闖過風雨策馬奔騰的她,骨子里始終帶著那股活下去的韌勁兒,心口也始終有一道裂痕。

電影里草原阿爸(阿云嘎 飾)的一席話格外戳心。

他說,小馬駒在失去母親后會不吃不喝,喪失求生欲望。動物尚且如此,更何況是人。

杜思珩的無理取鬧乃至歇斯底里,其實是一個失去母親的“幼崽”的應激反應,是她內心深處恐懼離別、缺乏安全感的折射。

不過,正因有無法割舍的傷痛,草原的愛與包容才顯得如此遼闊深遠。

我們親眼見證著,小馬駒長成了駿馬,不再懼怕滾滾黃沙。

我們也終于相信,愛不是一時的安撫、接納,而是漫長歲月里的陪伴,是一以貫之的給予。

日日夜夜,情感的暗流時刻奔涌著,如汩汩熱血從未停息。

這樣深刻生動的愛,讓杜思珩如異鄉飄來的種子般在草原上落地生根,衍生出新的羈絆。

而與之相似的故事還有三千多個,在大草原上同時上演。

它們代表的,不僅是一段歷史或某個人群,更是一個民族以愛為養分的生生不息的力量。

【3】

從小切口引發共情,以真情感震撼人心。

這是導演爾冬升一貫的創作風格。

在那個“盡皆過火、盡是癲狂”的港片黃金時代,他從邵氏武俠電影中走出來,卻極擅長拍攝接地氣、有人味的戲。

《癲佬正傳》以窺探精神病患者的內心世界,拷問現實的人文關懷;《新不了情》講愛情、講人生,幀幀沾染廟街的煙火氣;《忘不了》看似是俗世童話,實則是兩個失意的人彼此靠近互相療傷的過程。

連拍《門徒》這樣生猛的犯罪片,他也在驚悚場面之外留下人性至暗與至亮的時刻。

發現沒——他的筆觸往往犀利,底色卻不失溫柔。

《海的盡頭是草原》同樣如此。

放棄傳統的宏大敘事,將目光聚焦于一對同胞兄妹的離別與守望。

在跨越數十年的牽掛中,在相隔山海的思念中,故事生根、發芽、結果,情感的力量顯得格外磅礴。

另一個驚艷我的點,在于爾導以靜襯動的表達。

善于拍攝城市景觀的他,來到內蒙古天邊草原烏拉蓋實地取景,讓草原的生命力流淌在每一幀畫面里。

廣袤無垠的綠草地,有奔騰的駿馬、饑餓的狼群,也有“吹五秒鐘就覺得疼”的大風。

白日漫天黃沙的吞噬過后,又會有浩瀚的星空撫慰你驚恐的心。

溫柔與殘忍并存,機遇與威脅相生,共同構成古老沉靜而極具生命力的草原,以及生活在草原上的人們。

他們堅毅、勇敢、善良、熱情,可以在照顧家人時無微不至,也會在遇到危險時挺身而出。

他們喜歡有激烈碰撞的摔跤賽,也熱愛細膩濃郁的奶豆腐。

這些復雜乃至看似對立的元素都在包容萬象的草原上得以共存,讓你相信它能夠承載那份厚重的歷史和無邊際的愛。

扒姐非常喜歡電影里的一個情節:

夜晚,杜思珩走出蒙古包。

意外地,她的眼前不再是漆黑一片,而是一片光亮和幾張笑臉。

那是草原阿爸為她擎起的一盞燈。

在黑暗中,那盞燈不僅照亮眼前的一方土地,也照亮了一個孩子的前路。

這部電影就像是一盞燈。

用人與人傳遞的良善與愛,去舔舐藏起來的傷口;也用人與人之間靠近的溫度,去溫暖一顆顆心。

如同文章開頭所言,它征服我的并非苦痛,而是綿長的愛與強大的生命力。

這才是那段歷史值得被記住、那些愛意值得被傳頌的真正原因。

中秋即將到來,月亮又要圓了。

我想,這部電影值得和家人、朋友一起走進影院。

去海的盡頭看一看,讓明月記住那一刻感動永恒。