從鏡像走入現實伊始,人類便開啟了不斷追尋自我的旅途。在想象中,主體逐漸異化,這一切是虛幻的開始。在想象秩序中,依靠主體對理想鏡像的自我認同,自我才得以產生。

齊澤克認為,只有他者為自我提供了整體的意象,自我才能實現自我認同;認同與異化因而是嚴格地密切相關的。

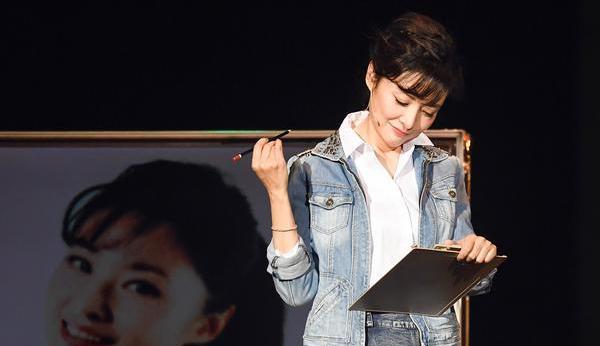

除了自我對鏡中我的自戀認同,鏡像階段還包括了眾人之鏡的審視。《情書》所展現的便是一場他人目光下的鏡像悲劇,影片角色在想象域的誤認中發生“異化”,主體在眾人目光中承認了一個不存在真我的異化身份。

鏡像的實質終是一場虛幻,主人公仍是遠離自我的鏡像他者。

在拉康看來,自我依賴于他者而存在,主體在他者的映照下發生“異化”,自我意識開始浮現。

黑格爾認為,他者的出現確證了自我意識的存在,并需承認自我意識作為獨立意識而存在。拉康認同黑格爾的這一觀點,但提出了不同見解。

拉康認為,“自我”產生于想象世界,但被現實幻象賦型,所以主體無法得知自我由他者而產生這一真相。

此時的自我以不自知的情況依賴于他者,并將其想象為自身的統一。按照拉康的邏輯,自我成長的歷史是一部被他者奴役的、苦難的異化歷史。

故自我存在的真相為“我即他者”。分析前,我們應區分“自我是他人”和將“他人視為自我”這兩種不同的認知,以此將通過《情書》對其進行解釋。

首先,拉康對于前者的表述言說為人的某種真相,這也解釋了電影中各雙生角色間的本源癥結。

雙生花并蒂開放,一朵花的生存必須依賴于另一朵花——這一他者形象而實現,在想象中建構著共生關系。從博子的角度來看,她原本的誤認僅僅是以藤井樹(男)為愛情鏡像,但藤井樹(男)一直是以藤井樹(女)為鏡像映照。

誤認同時發生在同貌雙生花的兩個形象上,一系列環環相扣的聯系中,致使博子最終處于替身的位置。

博子:“這個照片和我很像嗎?像我嗎?”……

安代:“如果像呢?如果像的話又能怎么辦?”……

從博子與安代的對話中可以發現,博子發現并承認了自己的替身身份。

這便是將自我置身于與藤井樹(女)同生的雙生花位置中,把自我認成了他者,從而抹殺了其自我存在的可能性。

而后者與對博子和藤井樹(男)的分析類似。在愛情鏡像中,博子對自我的構建一直依附于藤井樹(男)的存在,同樣,藤井樹(男)最初對博子的一見鐘情,也是因其原本映照的鏡像他者——藤井樹(女)的離席而替換為博子。

藤井樹(女)與博子雙生花般的樣貌,致使藤井樹(男)仍留存在他者不變的幻覺中,將幻想的鏡像認為自我。

后者是在誤認的基礎上體現的異化表現,而前者即為拉康所指的對自我真相的不自知,是個體將想象中的鏡像當成真實的自己,并認為這是自身的真相。這種“異化”同樣適用于前文中論述的“誤認”與“自戀”。

在鏡像理論的視域下,他者的存在分為兩種,一種是想象域內代表著自我投射的“小他者”,一種是刻畫在象征秩序中被語言結構規則的“大他者”。

無論是哪種他者,都具備異己性。位于想象界中的小他者,遮蓋著個人主體,使之通向異化之途。

小他者作為想象界中的自我理想構型,是個體承認的完整鏡中形象,可稱為“小他者Ⅰ”;主體在他者目光下建構的形象實則為“他者”形象的異化投射,拉康稱其為“從鏡面認同到模仿建議到儀容迷惑”。

“他人目光”便是“眾人之鏡”,拉康稱之為“小他者Ⅱ”。故主體的二次異化可以解釋為,主體在經歷鏡中“偽我”誤認后,重新構建的他人目光中的理想形象。

個人主體成長過程中,縈繞四周的眾人目光之鏡時刻存在,近者是親人和朋友的引導,也可能是身邊一切可以給予激勵方式的人。

在對影片人物關系梳理后,將對各角色在眾多他者形象之鏡下的異化過程進行分析。首先是前文中提過的,愛情鏡像中,美好的戀人形象對自身的建構象征了癡情。藤井樹和博子都在戀人的目光中認出自己,并逐漸演化成一種心結。

雖然戀人的鏡像始終伴隨著個體的成長,給予主體他者之鏡,但主體仍然沒有發掘出真實的自我準則。

在他們看來,自己認同并建構的身份實則與自身并無關聯。故在異化的過程中,促就個體二次異化的實則是來自“小他者Ⅱ”的他人審視。

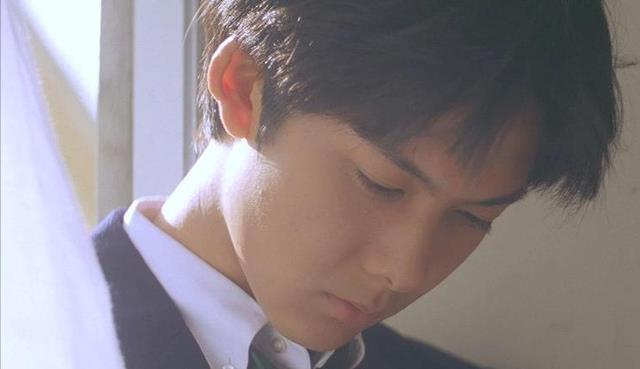

首先,是藤井樹與藤井樹的故事。兩人巧合般的同名同姓是相互吸引的一個契機,但同學們的起哄與喧鬧像是一種催化劑,他們在同學格外注目的目光中認出自己。

同時注意到,兩個本是不善于表達的羞澀之人,在面對同學這一他人的目光注視下變得更加內斂,原本同名的緣分在他們看來反倒是一種煩惱,致使他們有意疏遠。

其次,對于博子來講,她所感受到的他者目光,來自藤井樹(男)父母和秋葉茂等友人的影響。

他們對逝者的憐惜,對二人情感中斷的可惜以及對博子癡情的肯定,更體現為一種侵凌性,致使博子一直將自我建構于戀人鏡像中。

安代給予了的答案使她確認了自己影子般的存在。在這里,所有角色都在眾人的他者鏡像中肯定了另一個自己,他人的目光穿雜著欲望,催化著個體在偽認同中強化與重構。

對于鏡像階段的一切,拉康總結為:這一場悲劇。從第一次面對鏡像的映照,自我便以格式塔式“偽自我”的身份出現并遠離真我之外。

而后,主體經歷他者的形象侵凌后進入眾人目光的他者審視,從而深深地落入自我異化的深谷。鏡子里的虛幻自我、自我意象和他人審視不斷促使自我發生異化,以此構成拉康的想象秩序。

現實層面上,理想的幻想無疑暗喻了種種美好的趨勢,但在鏡像世界里,我認同并扮演這個形象并成為了他的化身,“我即他人”的殘酷真相不能被忽視。

影片中,博子和藤井樹(男)都在各自向往的愛情中沉淪,并一步步陷入并認可這個為愛付出的自我,不斷將自己融合于想象的形象中。

不論是博子與藤井樹(女)還是藤井樹與藤井樹,他們都在想象中投射著自己理想的形象,并在眾人鏡像中造就著自以為真實的“我”。

但這一切終是一場空虛,建構出的虛幻自我實則是一個具有暴力型侵凌的偽鏡意象。需要了解此種意向,可以通過影像語言來闡述。

相較于電視劇而言,電影的鏡語表達更加隱晦與藝術化,《情書》中尤為明顯的鏡像設置將故事代入更深刻的意義指代中。影片中一個演員飾演兩個角色,這本身蘊含著雙生鏡像的結構。

首先,在影片的畫面敘事中,導演有意設計了博子與藤井樹(女)的外在區別:矜持溫柔的博子身著正式的深色衣物,呈現在明朗、冷色調的光源畫面中;而頑皮活潑的藤井樹(女)則大多穿著淺暖色的衣裝,并常常出現在有明確光源依據的空間中。

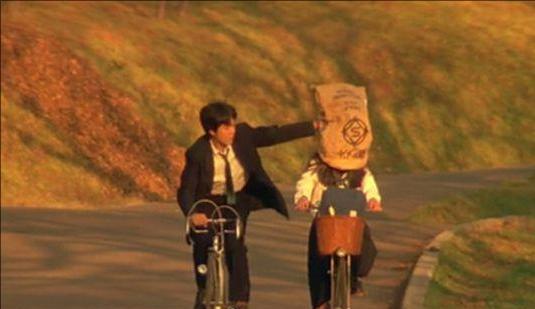

在電影的視覺結構中,導演試圖通過兩角色的形象重合以擴展更深層次的意義。影片中博子與藤井樹(女)在小樽的街邊相遇,藤井樹(女)騎著單車從遠處駛來,駐足在信箱前。

與此同時,鏡頭遠打,博子佇立的身影進入畫面,凝視著那個酷似自己的背影。這是兩個角色在影片中唯一一次畫面上的重合,更加契合了雙生花的畫面及敘事。

在全景鏡頭中,藤井樹(女)騎著單車由景深處駛來,鏡頭從藤井樹(女)的軌跡追蹤變為博子的半身特寫。當藤井樹(女)將信投入信箱后,畫外音停止。此時的鏡頭在博子的正面與藤井樹(女)的背面間切換,象征著觀看主體與被看客體間的切換。

博子作為觀看主體,已然認同了被看客體作為他者的存在,注視著他者遠去的背影。這樣一種全景長鏡頭的拍攝,抹去了主體與客體、觀看者與被看者的差異。此處特殊的鏡語表達呈現了博子此刻的想法,類似于藤井樹(女)收到第一封信時的不解與困惑。

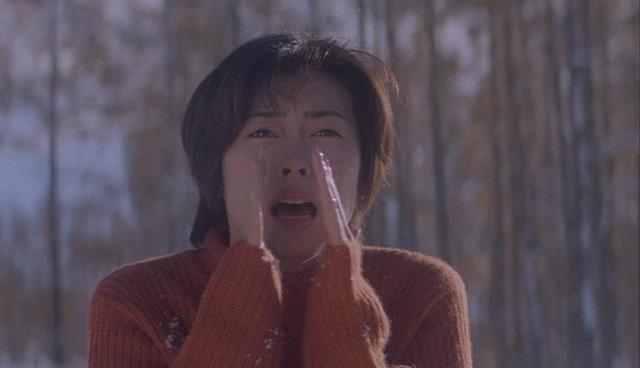

那是面對雙生身份時的迷惘,無法區分于他者與自我的獨立意識。之后博子的呼喚更加加深了此刻主體對自我身份的不解。

藤井樹(女)聽到名字后回頭茫然地尋找著,而博子卻定定地望向遠處的“她”。直到人群漸漸涌入鏡頭,打破了此刻的雙生鏡像。

這組鏡頭中同時出現的一對雙生花,外形上難以分辨彼此。最后博子的中近景鏡頭指向了一個事實:那是遠處的另一個自我。

同樣的相貌能指,為觀者帶來了一面直觀的鏡像畫面。這對鏡像不是《十誡:情誡》中窺視與被窺視的身份互換,也不是《后窗》中自我的互相對視、逼近,而是在精神層面上的拉扯。

《情書》中博子隱喻著發現,藤井樹(女)隱喻著視而不見——不論是對藤井樹(男)的暗戀舉動,還是對博子的呼喚,抑或是后知后覺。

藤井樹(女)和博子在往還得“情書”中,認同了那個可稱為“自我”的他者,塑造了新的主體形象。