說到網(wǎng)紅這個詞,大家腦海里第一時間會想到什么?

炒作?博眼球?無底線?

最近啊,又有一些女網(wǎng)紅為了紅,將無底線玩出了新花樣,居然「消費災難」。

她借著災難一夜之間成為時代頂流,又在一夜之間成為過街老鼠。

該片就是hulu新出的——

《不好》

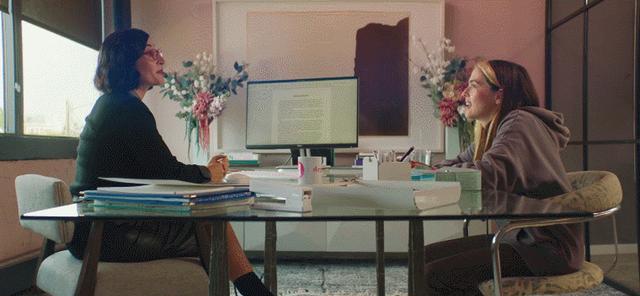

她名叫丹妮,在一家名叫《墮落》的三流雜志公司擔任編輯。

然而,工作并不順利,選題不行,標題也被領導pass。

甚至,領導還當眾聲稱,非常想炒了她。

同事對她也是愛答不理,看見她就像透明人一樣,哪怕她想前去迎合,也會被黑人小哥故意拿包示意:

這座位已經(jīng)有人了,我們不歡迎你·····

她只能落寞離開。

在這個公司上班的唯一支撐點,可能就是能每天看見自己的偶像科林。

他是一個大網(wǎng)紅,擁有粉絲無數(shù),看見他,丹妮眼里充滿了星星。

然而,兩人在同一個公司工作了好幾年,科林卻始終都不認識她(換言之,是從來都沒把這個透明人物放眼里)。

突然有一天,丹妮在大街上偶然遇到了自己的男神。

為了搭話,套近乎,她不惜欺騙,謊稱自己下周就要去巴黎進修了。

也就是這個時候,科林才抬頭正眼看了丹妮一眼。

因為他本人就是一個旅行愛好者,經(jīng)常在社交賬號上發(fā)布去世界各地旅行的照片。

他還不忘叮囑丹妮,記得多拍些照片。

而丹妮也夸下海口,說自己會瘋狂拍照,然后都發(fā)到“照片墻”上······

就這樣,由于一個搭訕便開啟了巴黎之旅。

然而,就在她回到家準備訂機票出發(fā)的時候,她發(fā)現(xiàn),飛機票實在是太貴了,貴到她這個普通工薪階層根本負擔不了。

但是又在男神面前夸下了海口,這怎么辦呢?

在一籌莫展的時候,她突然靈機一動,開始了一個計劃,不斷的在社交平臺更新視頻,照片,通知大家自己要去巴黎了。

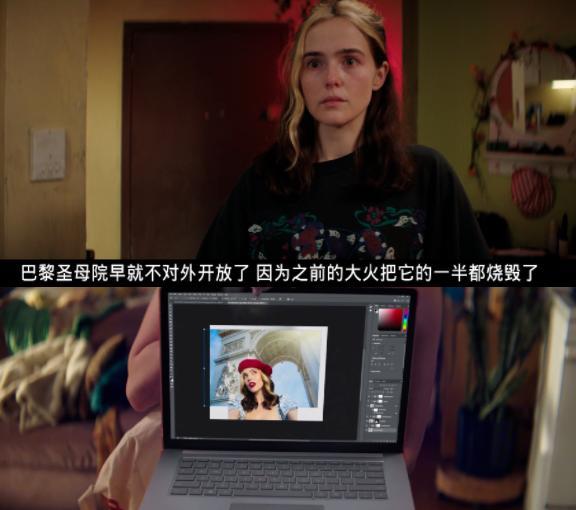

然后便在家開始專心P圖,靠著一臺電腦,一塊綠幕,然后模仿網(wǎng)紅們的操作,穿上法式碎花裙,在家門口附近拍攝各種旅游照片。

就這樣,靠著她驚人的PS技術,丹妮游遍了整個巴黎。

同時,還吸引了一大波粉絲。

其中就包含自己的男神科林,是的,男神也關注她了。

這一刻,她開心至極。

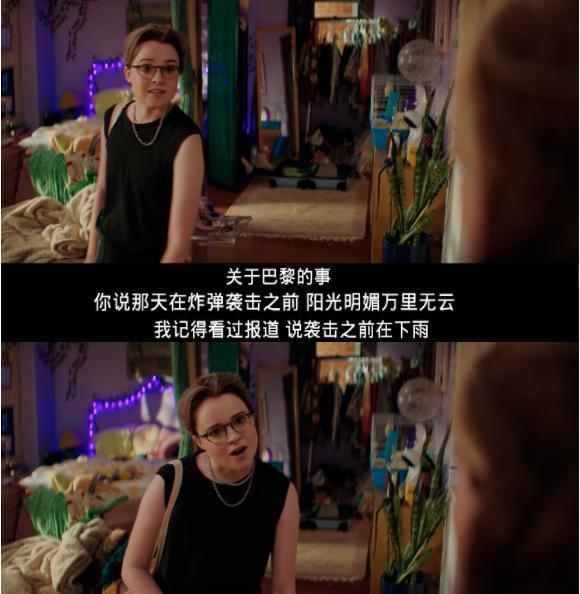

就在她以為萬事大吉,一切都毫無破綻的時候,沒想到,一覺醒來,巴黎遭遇了恐怖分子的襲擊。

一時間,登上了世界各地的頭條。

當她看到新聞的那一刻,她就知道自己完蛋了。

她謊稱去巴黎這個事,就要瞞不住了。

其實在這個時候,她完全可以及時止損,向大家坦白一切,承認自己的錯誤。

可現(xiàn)在她已經(jīng)完全深陷「流量魅力」之中,無法自拔。

甚至由一個謊言而牽扯更多的謊言,她自稱是「巴黎炸彈襲擊幸存者」,靠賣慘獲取更多關注。

還以幸存者的身份寫了一篇文章,發(fā)表在自己公司的雜志之中。

萬萬沒想到,文章現(xiàn)象級爆火,她一夜之間成為了網(wǎng)紅頂流,不僅收獲無數(shù)粉絲,就連好萊塢知名影星都參與了她發(fā)起的話題討論。

這一刻,她仿佛是人生贏家。

她的事業(yè)頓時風生水起,不僅成為正式撰稿人,還擁有獨立辦公室。

以前排擠她的同事,也瞬間都稱為了她的好朋友,貼心粉絲。

不僅國家電視臺邀請她參加節(jié)目。

就連男神也邀請她參與網(wǎng)紅活動。

兩人甚至還進行了更深一步的交流。

那個從來都不正眼看自己的男神,如今也拜倒在石榴裙下,共享溫存。

男神的態(tài)度轉變,公眾的吹捧,都讓她迷失在這突如其來的巨大流量之中。

世界上沒有白吃的午餐,凡事皆有代價。

享受了流量所帶來的紅利,也終究會被流量所吞噬。

更何況,是靠賣慘,消費災難得來的流量。

她的謊言,終究被識破。

在這場流量鬧劇中,最可怕的不是丹妮的謊言,而是她假扮幸存者去消費災難,吃人血饅頭。

這不是一場普通的鬧劇,而是一場死了人的慘劇。

在巴黎這場慘劇中,是真的有人為此失去了生命,而丹妮卻把巴黎當成了自己獲取流量的搖籃。

她顯然沒有意識到這對在那場慘劇中逝去的人以及他們的家庭來說,是多么痛苦與殘忍。

而在現(xiàn)實中,這樣荒誕的慘劇不止一例。

切爾諾貝利,或許很多人對這個名字還很陌生。

但看過美劇《切爾諾貝利》的人都會知道,它就是死亡,絕望和災難的代名詞。

1986年,切爾諾貝利核電站發(fā)生了人類歷史上影響最為深遠,代價最為巨大的核泄漏事故…

這次災難所釋放出的輻射線劑量,是二戰(zhàn)時期爆炸于廣島的原子彈的400倍以上!

死亡人數(shù)9.3萬,導致27萬人患上癌癥,180億盧布的經(jīng)濟損失(當年一盧布相當于一美元)。

它直接導致數(shù)十萬居住在周邊的居民被迫撤離家園。

切爾諾貝利,也因此成為了一座充滿傷痛和死亡的“鬼城”。

但隨著《切爾諾貝利》的播出,切爾諾貝利“火”了。

這座昔日出了重大事故的核電站,轉瞬間成為網(wǎng)紅拍照凹造型的地方。

為搏眼球,他們在污染區(qū)拍照錄像,甚至為幾百萬人現(xiàn)場直播。

有的甚至為了凹造型,連防輻射的衣服都脫下來,裸露的皮膚就這樣暴露在切爾諾貝利的空氣之中。

在這個死亡之城,她真實演繹了什么叫做“為了走紅,不擇手段。”

要知道,當初烏克蘭向游客開放切爾諾貝利地區(qū),是獲得聯(lián)合國開發(fā)計劃署支持的。

初衷是為了讓人們參觀切爾諾貝利后,了解悲劇的歷史,并認識到核安全的重要性。

而現(xiàn)在卻變成了蹭熱度的好工具,只要在這里拍照片,再加上定位與標簽,那么閱讀量,關注量立馬就會上漲。

在流量時代,閱讀量是可以變現(xiàn)的。

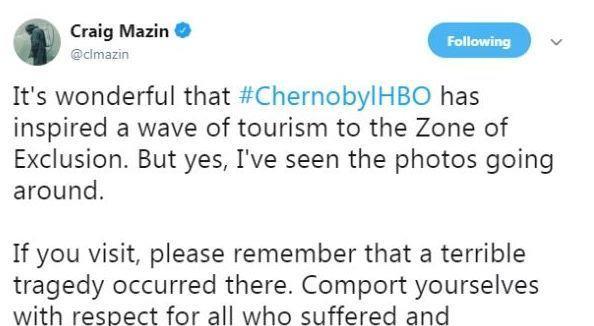

面對這亂象,《切爾諾貝利》的編劇CraigMazin也忍不住發(fā)聲:

“看到電視劇引發(fā)了民眾到切爾諾貝利禁區(qū)到旅行熱潮,我非常高興。

不過我也確實看到了網(wǎng)絡上到處傳閱的照片。

我想說,如果你真的執(zhí)意要去旅行,一定要記得,那個地方曾經(jīng)發(fā)生了很嚴重的災難。

請注意你的舉止,尊重那些曾遭受過噩夢和為此犧牲的人。”

是的,學會尊重那些逝去的人。

就像本片的女主丹妮一樣,她犯得最大的錯誤就是消費逝者,消費災難。

而且她還不止一次有這個想法,甚至還會為沒有在“911事件”的現(xiàn)場而惋惜。

眾所周知,“911事件”對于每一個美國人來說,都是不可磨滅的悲痛回憶。

但她卻覺得這是最好的素材。

無論是丹妮還是那些借切爾諾貝利博取關注的網(wǎng)紅,其實他們都是一類人。

那就是,在無知的消費災難。

為了紅,她們不惜一切代價去博眼球,去獲取流量。

殊不知,這種不負責任的行為也是對當時災難受害者和犧牲者的一種侮辱。

任何一個有良知的人,如果想到那里曾經(jīng)發(fā)生過的一切,都至少應該保持一點最起碼的尊重和敬畏。

但,有些網(wǎng)紅,永遠學不會尊重,他們只在乎關注度。

講真,在死亡成為一種消費的時代,我們最該學會的是尊重生命本身。