一個大學剛畢業的年輕人,初入職場,無依無靠,要在城市的高樓大廈中找到立足之地,有多難?

在不久前完結的熱播劇《幸福到萬家》中,來自小鎮的女孩何幸運對其中的辛酸苦楚體會頗深。

成長在單親家庭,何幸運由姐姐和媽媽帶大。她的性格要強,靠自己的努力考上了大學,畢業后獨自在城市里闖蕩,發誓要掙夠錢把姐姐和媽媽“接到城里過好日子”。

“離開了農村,就再也回不去了。”

在姐姐的婚禮上,何幸運被村書記的兒子以“鬧婚”之名猥褻,那份城市和學歷賦予她的傲氣碎成了一地雞毛。作為法學學生,她絕望地發現農村人的法律意識落后到令人膽寒,只把猥褻當成“鬧婚鬧過頭了一點”。除了自己的姐姐,沒有人在事件發生時為她出頭、幫助她控訴施暴者,城里的男友不僅沒有表現出絲毫關切,甚至在她最脆弱的時候提出分手。

被侵犯后還要向男友解釋,幸運很無助,觀眾看得很生氣。

經歷這場極大的創傷后,她獨自來到城市,發現即使是以名列前茅的成績畢業,也很難在行業內找到一份基礎工作。

橫沖直撞擠進大律所,等待她的是每月1500塊的實習工資(轉正后甚至還降到了800塊,而房租每個月就是800塊)、被房東掃地出門后偷偷睡在公司的無眠夜晚、不夠充饑的燒餅,試圖性騷擾她的上司、以她的權利為條件的利益交換,以及以自我的原則和尊嚴為代價的“名”和“利”——她漸漸變成了自己討厭的樣子。

生活窘迫的幸運只能在光鮮亮麗的辦公室獨自吃燒餅。

何幸運是不太幸運的,她努力了,但在前進的道路上一度丟掉了本真的東西。而飾演她的張可盈,一位出生于1997年的女孩,也在和幸運的磨合中,漸漸明白了成熟和成長的意義。

再努力也會有遺憾

張可盈最初和表演的結緣,是高中時學校排演的音樂劇《綠野仙蹤》。擅長唱歌的她去面試,被選做了女主角桃樂絲,然而父母卻不太支持她演戲。

“我從小就在中央電視臺銀河少年藝術團里學唱歌、做領唱,所有人都以為我肯定會考音樂學院,順理成章地做歌手。” 張可盈說,自己并不是一個很有主見的人,但選擇演戲,算是終于為自己做了一個重要決定。

張可盈在綜藝節目中演唱音樂劇選段。/《聲臨其境》

回想起第一次站在大舞臺上扮演故事中的角色的體驗,張可盈覺得,那是一種難以言喻的感動,有一種致命的吸引力:“ 我愛那種完完全全沉浸在一個東西里面,去創作一個角色、體驗她的生活的感覺。當一束光給到我的時候,我就知道,從此以后我想學表演了。”

認定一條道路后,張可盈付出的努力和成績呈正比生長。2013年的那場《綠野仙蹤》,從學校演到了愛丁堡國際藝術節;2015年,她以高考577分的成績獲得了國內四所頂級藝術院校的入學資格,并被中央戲劇學院表演系和音樂劇系同時錄取。到香港學習表演一年后,她選擇再次備考,并再次以文化課第一的成績進入了中央戲劇學院表演系。

其實在音樂劇和純粹的演戲之間,張可盈也有自己的考量。已然在“歌手”和“演員”兩個大方向中選擇了后者,身邊的家人朋友都認為她更適合演音樂劇:“在大家的印象里,(影視劇的)女演員就得漂漂亮亮的,是大美人,而我顯然不是,所以大家覺得我走音樂劇會更有優勢。但我就是很喜歡表演的感覺,不演傾國傾城的大美女,那角色可多了去了。”

在影視劇和話劇舞臺上,都能找到張可盈的身影。/話劇《正陽書局》。

一個年輕女孩的熱情和無畏,值得廣闊的天地。

幸運的是,張可盈的表演之路一直被愛與支持包圍;在堅定了目標之后,她得以以一個純粹的熱愛者和鉆研者的身份去投入表演、探索表演。

在早期的作品里,張可盈飾演的角色和本人的精神面貌比較貼近——年少青澀,正在經歷玫瑰色的少年愁。即使是大二那年出演抗戰背景的正劇《老酒館》,因為劇本扎實,臺詞基本一字不改,加上同臺飆戲的都是經驗豐富的成熟演員,導演劉江也是學表演出身,尚未經歷過滄桑苦楚的她也能跟著指引一步一步地呈現出一個鮮活的角色。

張可盈在《老酒館》里飾演小棉襖,同臺搭戲的有陳寶國、秦海璐等老戲骨。

但《幸福到萬家》是一個節點。何幸運在成長環境、處世觀念等方面和張可盈太不同了,要演活這個歷經創傷和坎坷的女孩是個不小的挑戰。為了進入角色,張可盈為何幸運構想了不少人物小傳,但還是會因為把握不好度而陷入焦慮和緊張。

有一場關鍵的戲,是姐姐何幸福到城里探望獨自打拼的幸運,并著拉西裝革履的妹妹去飯館“吃頓好的”。那時的幸運雖然外表頗有都市白領的范兒,實則連一個月八百的房租都付不起,被掃地出門后偷偷住進了公司,為省錢只能上頓不接下頓地吃燒餅。

城市的霓虹燈襯得獨自打拼的年輕人更加孤獨。

那個場景里的幸運是很煎熬的,她有太多由孤單和無助生發出的辛酸苦楚,卻因為要守護住自尊心,不能在最親的人面前表露真實的感受。

面對這場情感濃度極高、展現人物性格和心態的段落,張可盈鉚足了十分的勁兒來準備,希望能把它完成得特別好。然而當拍畢兩條,導演已經喊過的時候,她覺得仍然沒有達到理想狀態,“很難受” 。這時,飾演姐姐的趙麗穎在一旁對她說,大口吃,多吃點。

她一下子感覺,內心非常柔軟的一部分被戳中了。

在第三條拍攝中,人前逞強、內心實則早已兵荒馬亂的幸運強忍著,淚水在眼眶打轉,情緒在無言地涌動。幸運經受的無助和委屈就要決堤而出,張可盈的心境也和這個女孩產生了交疊:與其逞強較勁,去追求一個并不存在的完美,不如盡人事,把自己做到最好。

這是一份直面了具體的焦慮,真正認識到“萬事皆有局限”后達成的自洽。

在拍攝的幾個月里,張可盈幾乎被焦慮裹挾,總擔心自己不夠好,眼神和平時的自己完全不一樣,情緒低落到讓探班的經紀人以為她“被欺負了”。在這個迷茫的時期,同臺演對手戲的前輩羅晉和曹征給了她很大的幫助。他們告訴張可盈,當下永遠要相信自己,相信自己是好的,因為再過些年,當她成為經驗豐富的成熟演員時,反而會丟掉現在一些很珍貴的東西,比如稚嫩、青澀。“有了經驗,那些真摯的東西很難再演出來”。

總結飾演何幸運的最大收獲,張可盈說道:

“演出何幸運這樣一個相對復雜的角色讓我真正意識到,很多時候哪怕再努力,也會有遺憾。用更高的標準要求自己固然好,但演戲這件事沒有完美。你學得越多,見識得越多,越會覺得自己什么都不會。與其焦慮,不如放過自己,去享受拍戲的過程,一步一個腳印,盡全力但不過分糾結不完美,這樣才能走得更遠。”

成熟是明白自己想要什么

任素汐是張可盈很崇拜的前輩之一,她覺得任素汐的表演無比真實,“真實到讓你覺得心痛”。

同為舞臺劇出身的演員,任素汐踏踏實實地在劇場里磨了很長時間,每一次表演都全情投入,“每一場都像真正經歷了這個人物的死亡”。她不會因為演多了,就用模式化和套路的演法走過場,總是會給出讓人驚喜的反應。

這也讓張可盈更加堅定,要成為一個好演員,比外貌更重要的,是敏銳的感知力和踏實的經驗積累。

張可盈在人藝劇場出演《原野》中的花金子。

還在上大一時,表演課的主講老師就特別強調,當演員有任何情緒時,都要去記錄這一刻的感受,比如呼吸是怎樣的、內心感受是怎樣的。張可盈一直把這條指導記在心里,甚至有點魔怔了,連跟人吵架時都會在心里留著一根弦,告訴自己要記住這種感覺。

“把所有經歷過的東西、它們帶給你的東西打包,在演戲這條路上就會越走越好,因為你身上的行囊變多了,你以后演戲的時候,能拿出來的東西也就更多了。”

然而在面對何幸運這個角色時,校園里的優等生竟有了一股無助感。別說把自身的經驗套用在何幸運身上了,要理解這個一度誤入歧途的女孩,都把張可盈折磨得夠嗆。

在讀劇本時,她和很多觀眾一樣,對幸運的直接感觀是“生氣”:為什么受欺負了要忍氣吞聲?明明知道怎樣做是正確的,為什么不大膽去做、去捍衛自己的權利?明明厭惡虛偽丑惡的暗地交易,為什么自己也參與進去,甚至從中獲利?為什么這個滿懷理想的學霸少女,一度成為了自己最討厭的模樣?

在讓人“血壓飆升”的劇情播出時,張可盈在微博上發布了“自己扇自己”的視頻,“求生欲”滿滿。/@可可張可盈

張可盈直言,自己最受不了的情節,就是何幸運主動撤銷猥褻的起訴,并接受了施暴者10萬塊錢的補償。姐姐幸福和律所的關濤師兄都在努力幫幸運討公道,她卻在利益誘惑下把自己“賣”了,這讓張可盈很傷心、失望,“難受得要死”。有一段時間,她的情緒很糟糕,“我身上有一部分不安是幸運的,有一部分是自己的,我很掙扎矛盾,不知道如何自處。”

但轉念一想,何幸運的選擇其實很真實,她有她的顧慮:“人站在不同的角度和位置時,想法就會很不一樣。如果沒有設身處地地感受過他人的處境,就不要去一味指責或是評判。”

從遭到猥褻時的憤怒和不甘,全村人都認為那只是“鬧得有點過火”,到初入職場時被上司性騷擾、搶功勞,孤獨和無助讓何幸運的自尊心瀕臨破碎。知法懂法又怎么樣呢?特定的情境讓知識和意志都顯得蒼白無力。

猥褻事件前后,村里的男性集體噤聲,只有姐姐幸福全力支持幸運。

和無論如何都要“討個說法”的姐姐相比,幸運是個更“現實”的人,雖然深受其害,但她默認了弱肉強食、利益至上的社會達爾文邏輯,她為自己想象了一個簡單而殘酷的“成長途徑”:到達強權者的位置,為此可以做出妥協。

幸運一度在利益的誘惑下妥協原則。

在劇集的前半段,我們見證了何幸運的委屈和痛苦,更多地對她抱以“哀其不幸,怒其不爭”的同情,然而在后半段,當幸運接受權錢交易,走上一條“歪路”后,這個轉變的展現尤其重要。

張可盈說,自己喜歡在腦海中去架構角色的所有生活,畫面的細節尤其能戳中自己。對于何幸運而言,她的轉變可以濃縮到一杯咖啡中。

“以前的幸運總是唯唯諾諾,低著頭,聽從別人的安排。但后來慢慢地,她接受了唯利是圖的職場法則,做出了成績,變得更自信了。從前在玻璃櫥窗里可望不可即的咖啡和蛋糕現在變成了日常。她喝的可能并不是咖啡,而是一種自我的格調和姿態。”

雖然不大認可,但在和幸運的相處中,張可盈漸漸理解了她的不安和無助,也包容了她的掙扎和轉變。

在劇集末尾,看著據理力爭的姐姐堅持自己的原則,保持一貫的勇氣,最終干出了一番事業, 幸運這才意識到“成功”的標準不是單一的;與其一味地妥協,逼自己加入權力上位者的行列,作為獨立、有智識、有良知的人,廣闊的天地間有太多可施展拳腳的方式了。鼓起勇氣去挑戰陳規,對得起自己的良心,同時善待他人,才真正說得上是活得坦蕩自在。

最后,何幸運下定決心離開了給她所謂“都市白領”身份認同的大律所,加入了滿懷理想主義的師兄關濤的團隊;在虛偽的利益和具體的人的正義之間,她堅定地選擇了后者。

正如臺詞所說,她領悟到了什么是該放棄的、什么是該堅持的:“從前的何幸運會被他人的話引導,沒有太堅定的自我,在真真正正經歷過一圈沉浮之后,她能夠去屏蔽一些東西,同時堅定了自己想要什么,并且向著那個目標堅定地去努力。”

這是何幸運的成長,也是張可盈對于“成熟”的理解。

那么對于演員張可盈,什么是能放棄的、什么是要堅持的?她給出了一個很“敬業”的回答:放棄一切浮躁的因素,踏踏實實地演戲,“做好人,演好戲,這個是永遠不會改變的。”

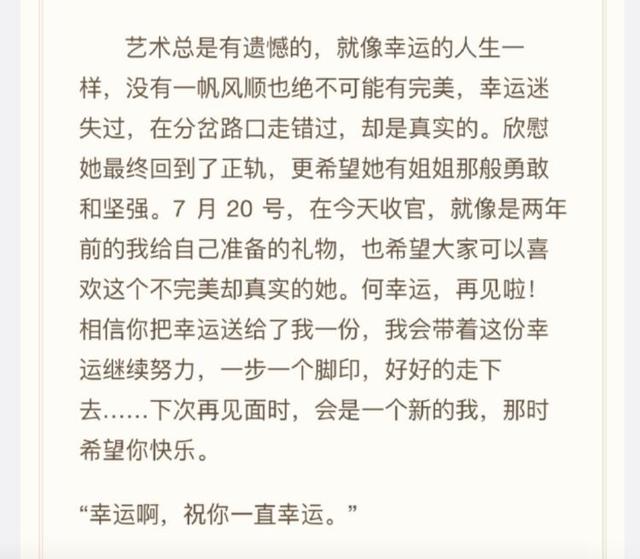

劇集完結后,張可盈在微博上發表文章告別:“幸運的成長和收獲會陪著我繼續前行”。

堅持自己的初心,我們都在成長的路上。