悲情三部曲讓侯孝賢真正開始享譽(yù)國際,成為大師。

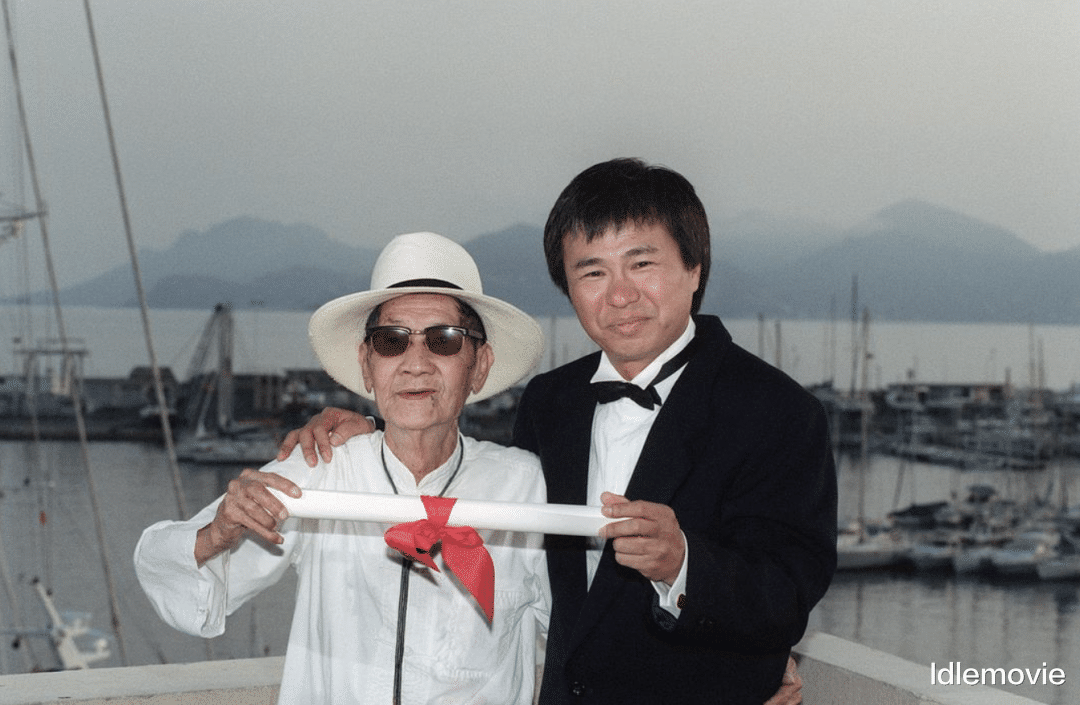

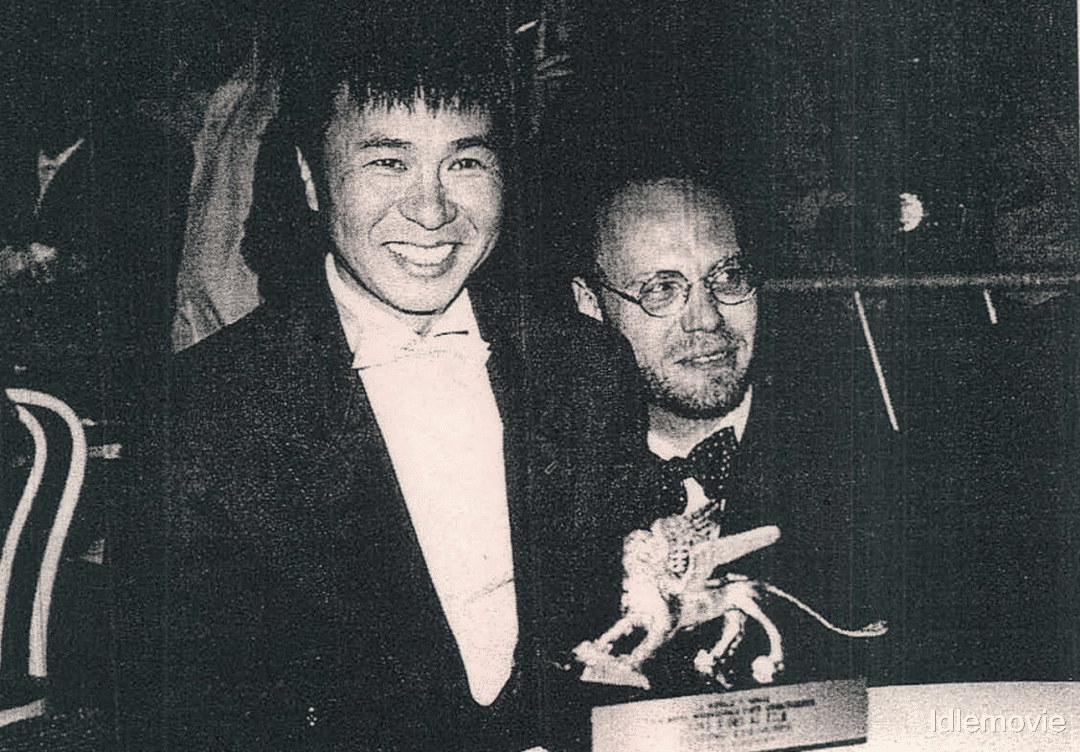

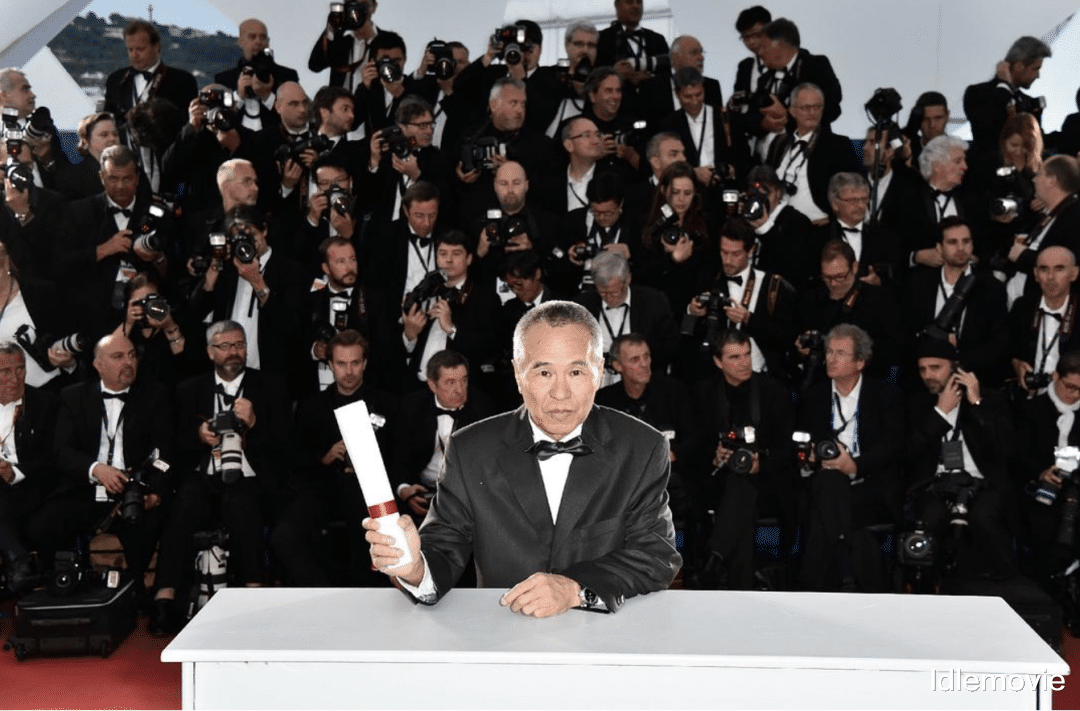

《悲情城市》獲得威尼斯金獅獎,成為第一部在歐洲三大電影節(jié)獲獎的臺灣電影,《戲夢人生》拿下戛納評審團(tuán)大獎。

四年的時間,侯孝賢完成了許多導(dǎo)演窮極一生都達(dá)不到的成就,可悲情三部曲并不是部部都優(yōu)秀。

《悲情城市》的題材形式是身。

《悲情城市》的立身之本是歷史事件,以現(xiàn)實主義寫實的方式彰顯影片的史詩感。

散文式的結(jié)構(gòu),優(yōu)美、含蓄,秉承了詩電影的風(fēng)格,并用固定的中遠(yuǎn)景鏡頭旁觀世事變遷,時光流轉(zhuǎn)。

這種解構(gòu)方式和文本設(shè)計讓《悲情城市》沒有落入憤青式悲憫的俗套設(shè)定中,而是用客觀的視角留白,把引申義之外的想象留給觀眾。

《悲情城市》的主題故事是神。

電影的故事并不復(fù)雜,用白描的手法將一家人的悲慘命運(yùn)娓娓道來。

林氏一家本本分分,但他們心比天高,命如紙薄,突如其來的變化總能摧垮他們構(gòu)建的愿景。

老大林文雄心之所念就是一家人整整齊齊,生意興隆,國泰民安,可念念不忘,也不一定有回響。

老二被征兵去了南洋,自此杳無音訊、生死未卜。

老三林文良由瘋子變成正常人,但自己不爭氣,卷入糾紛,間接害死了大哥,自己又成了瘋子。

老四林文清八歲時從樹上掉下來,失聰失語。

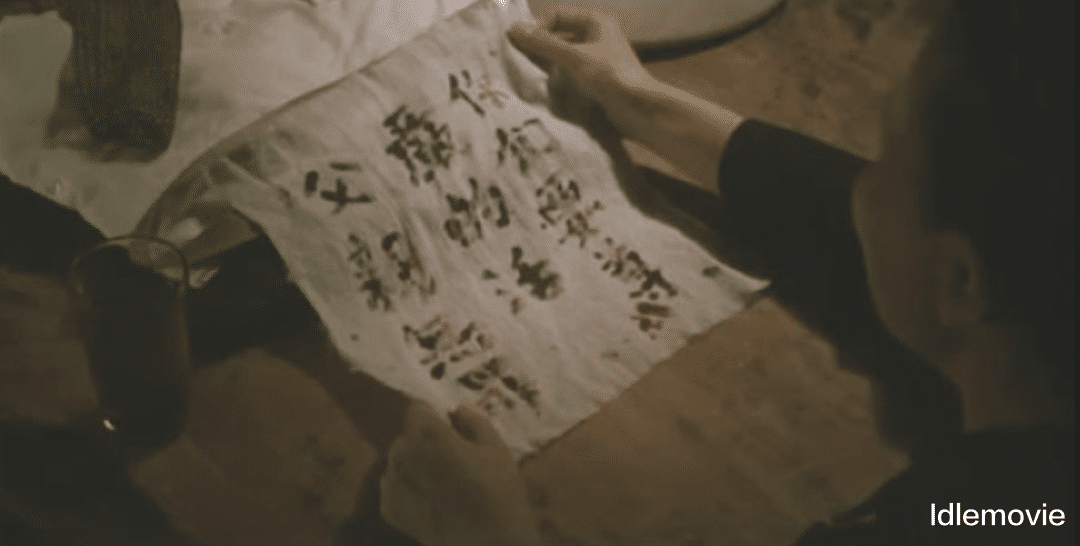

結(jié)交了像寬榮這樣的進(jìn)步人士,但進(jìn)步令他們紛紛殞命,留下妻兒老小,艱難度日,含辛茹苦地?fù)狃B(yǎng)牙牙學(xué)語的孩子。

老大雄了一輩子卻拗不過大時代,死于小人物的槍下。

老二跟他的軌跡一樣,沒有痕跡,人間蒸發(fā),老三從不了良,終精神失常。

老四清清白白,但有口難開,他們的悲情人生在悲情的城市上演,沒有終止之意。

《悲情城市》的藝術(shù)風(fēng)格是韻。

《悲情城市》的格調(diào)頗具東方美學(xué),將中國水墨畫的詩情畫意和筆墨情趣融進(jìn)了每一個畫面里,以景抒情、情景交融。

即使劇情平淡如水,畫面總是引人入勝,其中的美學(xué)思想讓電影沒有淪為消遣的玩物,反而具有社會價值和精神價值,這便是侯孝賢的厲害之處。

《悲情城市》的內(nèi)核思想是思。

人總會彷徨,人總要吶喊,否則只會在沉默中死亡,可這地上由人走出來的路為什么歪歪斜斜寫著“吃人”兩個字。

即使我們?nèi)缥灮鹨话闩Πl(fā)光,但星星之火終究難以照亮整個天際,此后已經(jīng)沒有了炬火,唯一的光又在哪里?也許存在于一句句“草”中。

這一聲聲進(jìn)步的呼喊,讓年輕人不辜負(fù)似櫻花般燦爛的青春,也讓年輕人擁有躍下瀑布的勇氣,但德先生再開放,再美好,也敵不過時代的一粒沙,落在一個人頭上,頃刻間家破人亡。

人本有根,但多變的世事無常,使人成了浮萍,身份變得模糊。

世道把一個正常人逼成瘋子,讓一個聾啞人嫉世憤俗,取名光明,寄福未來,然前途盡是悲情。

這不堪的世道讓人竭盡全力學(xué)會的說話變成絞盡腦汁地閉嘴,青山本不老,為雪白了頭,綠水先天下而憂,卻看不到后來者的樂,只留下因風(fēng)而皺的面。

人為什么呱呱墜地時都會放聲啼哭,因為人間真是煉獄。

你再有文化,再理解國仇家恨,都會被折磨成逆來順受,甚至連清白都不留,連名字都被抹去。

于歷史而言,成了因敏感而無法討論的故事,直至遺忘,這種不可提,不是一個人的悲情,也不止是一個城市的悲情,而是偌大國家的悲情。

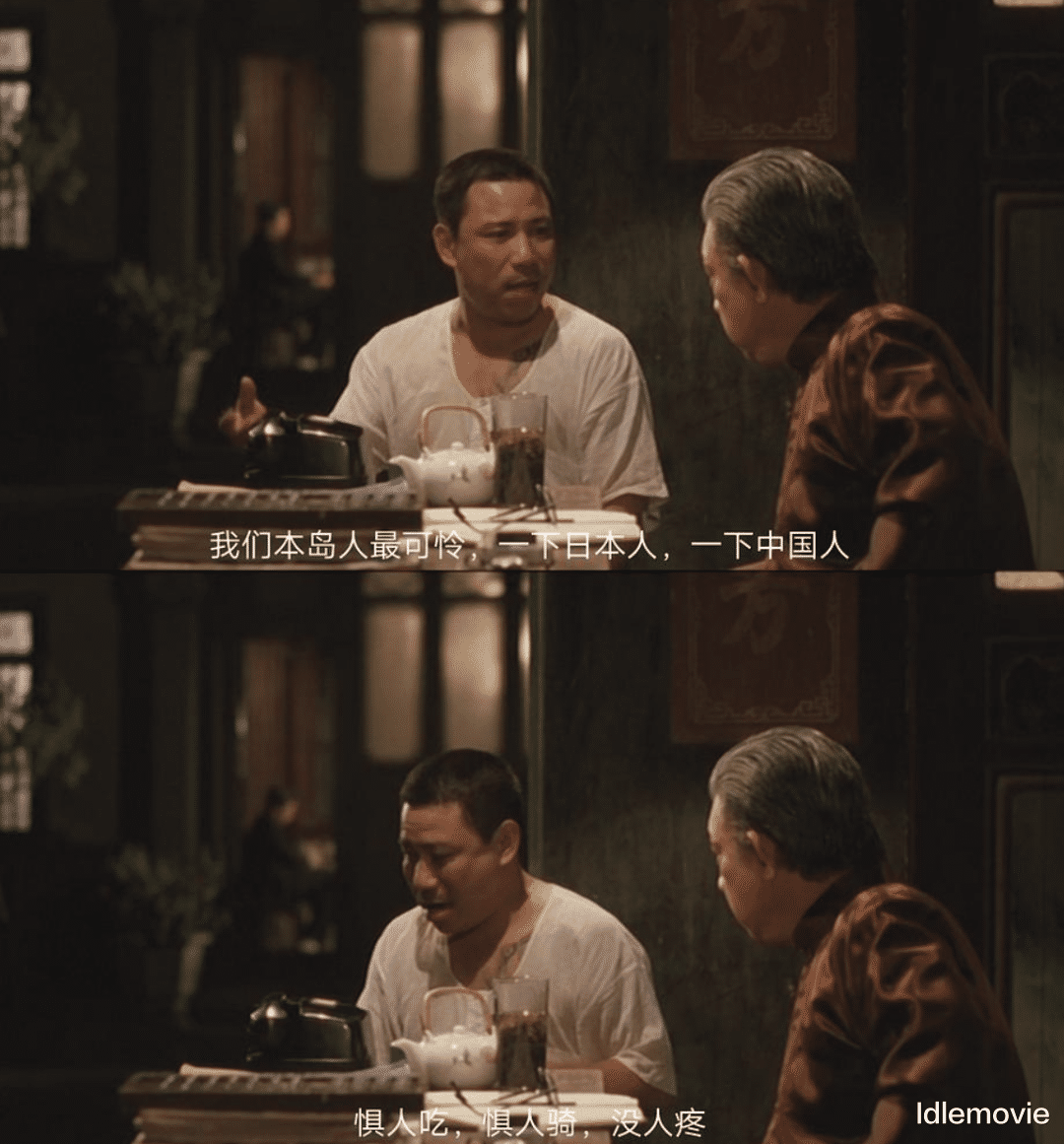

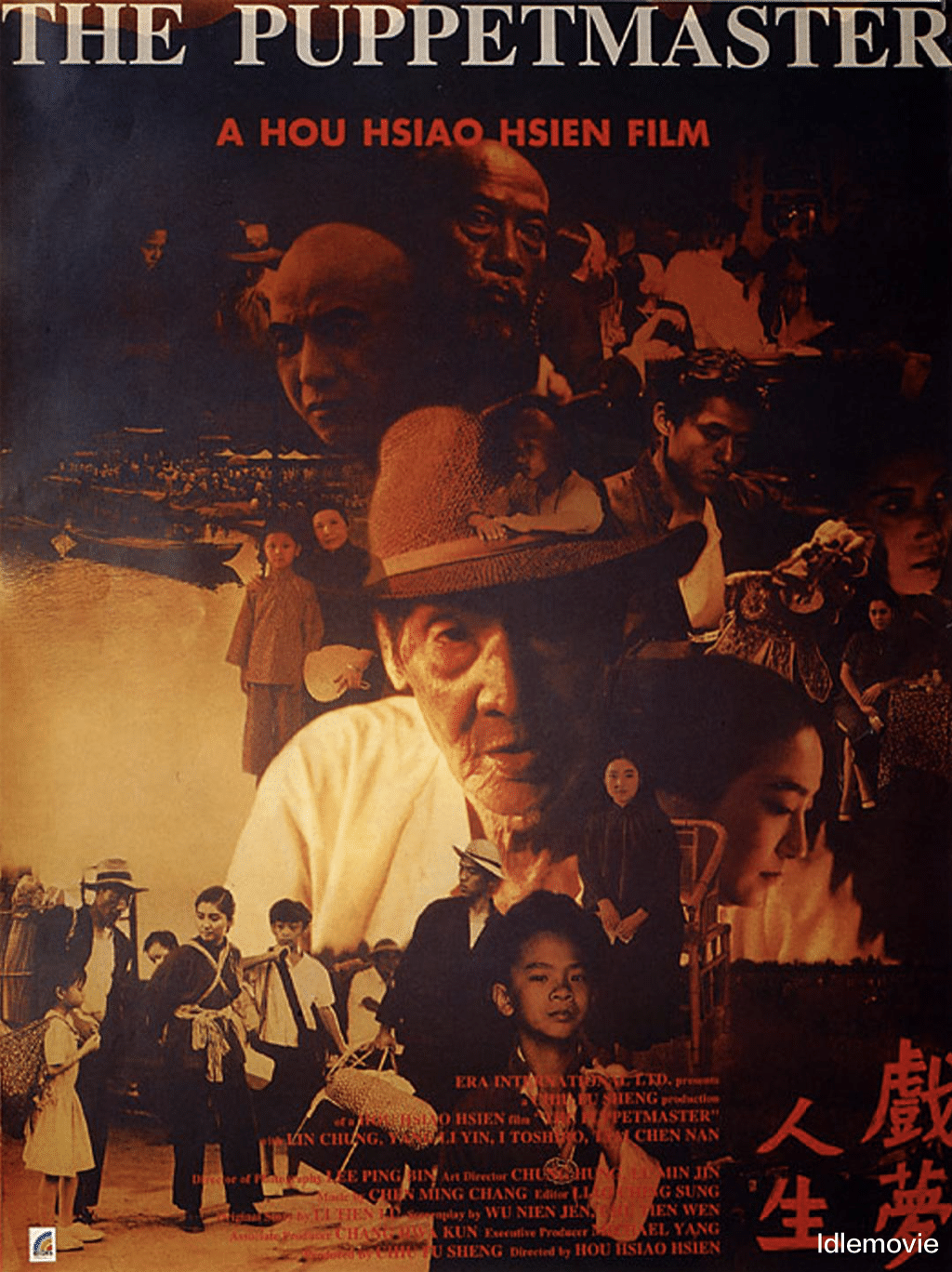

悲情三部曲第二部《戲夢人生》的故事背景在《悲情城市》之前。

《悲情城市》是日本戰(zhàn)敗投降到1949年這四年間的故事,《戲夢人生》是清末馬關(guān)條約簽訂,臺灣被割讓到1945年日本投降五十年間的歷史風(fēng)貌。

《悲情城市》和《戲夢人生》拼成了臺灣人的心路歷程,對身份的迷茫,對根的懷疑,對人生的取舍。

《戲夢人生》中所道之事是小家面對時代洪流時的無助。

世事無常,命運(yùn)作祟,人如扯線木偶被推著走,即使清醒者十之有三,可一葉孤舟又怎能對抗滔天巨浪。

李天祿想要活得自我,擺脫枷鎖。

但人情冷暖,如人飲水,只是他嘗的那口總是冷水,生母早逝,緊接著青梅竹馬被帶走。

疼愛他的爺爺去世,失去了長輩的威懾,繼母開始虐待他,將他趕出家門,生父只想用他換錢,父親死后,他去祭拜都被繼母辱罵。

李天祿的前半生沒有自己做過主。

僅有的一次還是被父親嫌棄的奶奶交給他贍養(yǎng),但這是李天祿最開心的時候,錢不用給家里,親人在身旁,苦點(diǎn)、累點(diǎn)無所謂。

此刻的幸福可以治愈一切疲勞和傷痛,但好景不長,奶奶不到一年就病逝,李天祿又陷入了尋根的迷茫。

他的迷茫沒有持續(xù)多長時間,便被其他瑣事侵占,讓他顧不得迷茫,繼續(xù)為生存奔波,直至垂垂老矣,才得以安定。

這就是《戲夢人生》,人生如戲,如夢幻泡影,真真假假。

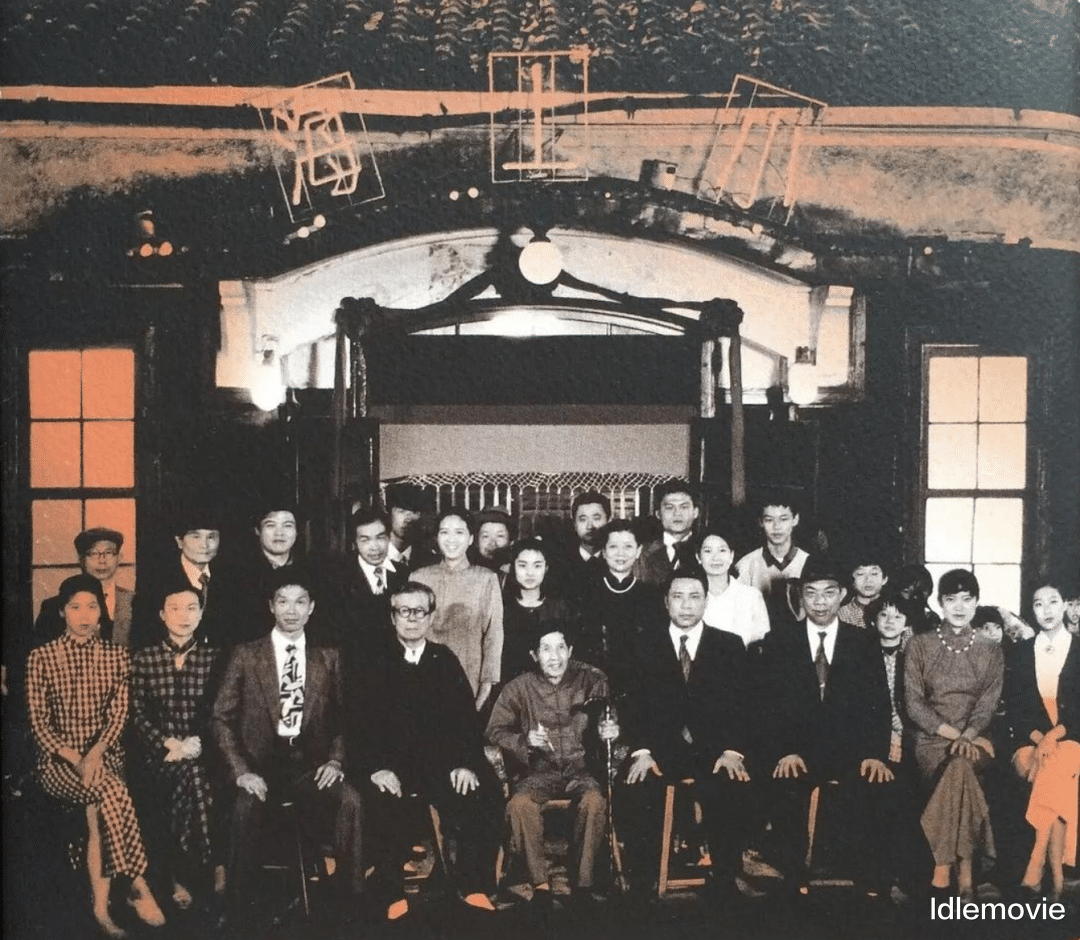

到底什么是真,什么是假,侯孝賢并沒有去專門定義,而是用口述歷史與情景再現(xiàn)的方式來增強(qiáng)影片的寫實性。

留白的部分都交給觀眾去思考,畢竟歷史是個懵懂的小女孩,長成什么樣子,全憑打扮者的手藝。

侯孝賢的這種不強(qiáng)加自己意識形態(tài)的拍攝方式和表現(xiàn)手法,讓《戲夢人生》的重構(gòu)與反思變得可信,也助推了臺灣新電影的第二個高潮。

《好男好女》是悲情三部曲最后一部。

電影以戲中戲的方式回顧了《悲情城市》和《戲夢人生》。

Life is a fxxking movie,以為在電影中堅強(qiáng)就可以在現(xiàn)實中勇敢,其實角色并不能改變演員多少,現(xiàn)實照樣悲情。

無論藝術(shù)怎么更改,那段歷史就在那里,不會變也不會走,只等后來人將其挖出來審視和重構(gòu),可惜侯孝賢不是神,不能過于迷信他。

《好男好女》拍得一塌糊涂,什么都想要點(diǎn)到一些。

但打破時間線的環(huán)形結(jié)構(gòu)敘事看起來特別生硬,首尾的呼應(yīng)過于刻意,三段故事的銜接不流暢,有種雜亂無章的觀感。

侯孝賢想要通過比興的手法來表現(xiàn)臺灣的過去和現(xiàn)在,可對比再明顯,最后還是落在了矯情做作上。

尤其是片中故意放出來的麥格芬,顯得很多余。

即使拿掉也對影片沒有什么影響,似乎就是用來營造氛圍的工具。

以這樣一部電影作為悲情三部曲的收尾之作未免虎頭蛇尾,這是侯孝賢的一次創(chuàng)新和退步 。

幸好,《好男好女》之后,侯孝賢又拍出了《南國再見》《海上花》。

還有令他獲得戛納電影節(jié)最佳導(dǎo)演的《刺客聶隱娘》,否則侯孝賢的大師稱號肯定會被人詬病。

這也說明了一點(diǎn),不是任何人可以封你做大師,你就是大師的,是因為他們的作品可以影響世界,影響電影,所以他們才是大師級。