如果要問,現在哪部正在上映的電影來頭最大,那必然是《七人樂隊》。

洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東和徐克,七位殿堂級大導聯合執導,致敬膠片電影。

既然是拼盤電影,那就必定會有比較——

有網友這樣評價:期末作文,杜琪峰滿分答案,徐克寫了小說,林嶺東提前交卷,袁和平抄了背好的范文,譚家明新概念讀多了,許鞍華保送了隨便糊弄,洪金寶拿出了自己的小學日記。

通俗點說就是:《七人樂隊》除了杜琪峰、林嶺東不錯外,其他人簡直乏善可陳。

想想這部電影的頂級陣容,最終換來的結果卻是票房、排片不敵《獨行月球》《人生大事》和《小馬寶莉》等多部電影,僅排第九。

票房200萬,豆瓣評分也僅有6.8分,且尚有下滑傾向,令人唏噓。

1、8變7,離開的與留下的,8人的一次聚首,卻也是告別

《七人樂隊》是杜琪峰攢的局。

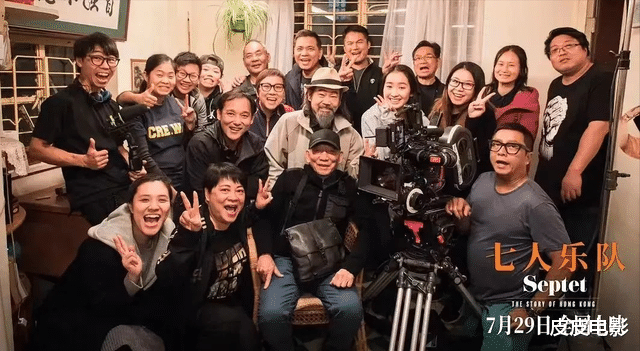

這群平均年紀超過六十歲的八位導演們湊在一起,把上世紀五十年代至未來的這段時間等分成八份,通過“抓鬮”這種古老但公平的方式決定時間段,打算拍攝八個獨立短片,向膠片電影的美好時代致敬。

但世事難料,吳宇森因身體不適空出七十年代,林嶺東也于2018年逝世,八人就成了七人,《八部半》也成了《七人樂隊》。

似乎從一開始,死亡和衰老的陰影始終就籠罩在這部電影之上。

影片開頭導演名單上林嶺東的名字外面多了白框,仿佛是電影在昭示他不朽的生命。

電影之神裹挾著暗影朝著光明走去,斯人已逝,而電影永生。

那么這群導演在香港經歷了什么呢?

是什么樣的共同點讓他們走到一起,奏響“樂隊”?

參與這個電影項目的8位導演,他們的電影事業均起步于上世紀七十年代。

洪金寶和袁和平從龍虎武師做起,七十年代已經在動作片拍攝上掌握了很大的話語權;

杜琪峰和林嶺東在七十年代進入無線電視訓練班,投身編導工作;

譚家明、許鞍華和徐克就更不用說了,這三個人拍出《名劍》《瘋劫》和《蝶變》,成為香港新浪潮的中堅力量。

這群人同樣都是在七十年代走來,與八十年代——香港電影的輝煌時期撞了個滿懷,而后又共同迎來1997,奔向新世紀。

現在看看,《七人樂隊》唯獨少了七十年代,或許就是因為它無處不在,是缺席的在場,是膠片電影投下的光輝,同樣也是數字電影的過去。

這七位導演幾乎撐起了一半的香港影壇,他們去致敬膠片簡直再合適不過:

徐克“徐老怪”從《青蛇》《新龍門客棧》到《智取威虎山》《狄仁杰》一路狂奔,讓想象力充分在電影中馳騁。

杜琪峰在世紀之交大器晚成,成為香港電影的承前啟后者,

從擔任監制的《一個字頭的誕生》《暗花》到執導的《槍火》《PTU》,杜琪峰率領“銀河映像”創立出自成一派的港式黑色電影范式。

洪金寶和袁和平同是“七小福”的師兄弟,前者能打能演,后者是“天下第一武指”。

譚家明幾乎已經隱退,他作為王家衛的老師和新浪潮的領軍人物,上一部作品至今也有十六年之久。

作為幾位導演中唯一的女性,許鞍華用自身敏銳的觀察和柔情審視著自身和社會,拍出了《客途秋恨》《桃姐》等多部經典。

因身體抱恙而退出的吳宇森就更不用說,《英雄本色》《縱橫四海》《變臉》……佳作頻頻。

香港影壇向來有著互相幫忙的傳統,香港導演的團結也是有目共睹。

這八位導演從入行以來就互相幫助,有著深厚的情誼,合拍、互相跑片場這些都是常有的事。

《七人樂隊》的聚首,可能是這群電影人第一次和最后一次的相會,之后的人生,便只剩下一次又一次的告別。

2、徐克、洪金寶5位導演:是致敬?還是《我和我的香港》?

自從“我和我的”系列三部曲以來,“拼盤電影”的概念就正式進入了大眾的眼簾。

這種命題作文式的集錦電影,雖說不容易創新,但卻是最能在比較之中凸顯一個導演風格的創作形式。

與“我和我的”系列以及之前的類似作品不同,本片大部分故事都是在段落結束之后才出現導演名字。

一方面,這是對導演個人特質極度自信的表現;另一方面,這種方式讓人感覺即便是大名鼎鼎的導演,也是時代中的個體。

他們所講述的關于香港膠片電影時代的故事,同時也講述著整個時代。他們從時代中來,也會縱身躍入時代大浪中去。

截止到目前,《七人樂隊》在形式上的準備已經充足了。

但當我們真正看完電影之后才會發現,片子里哪有什么“致敬膠片”,有的只是“我和我的香港”。

洪金寶的《練功》以孩童的視角去講述童年練功時的種種,比如偷懶和受罰等。

整體敘述波瀾不驚,沒有什么具體的起承轉合。

這種MV式的拍法實際上并沒有在講述一個故事,只是在回望一種狀態,并最終抵達一種敘事上的曖昧不清。

問題是,這和致敬膠片有什么關系呢?

如果硬說要有什么聯系,那就是洪金寶將故事里“大師兄”頭上的疤痕轉移到了現實生活中他頭上的疤痕上,似乎在探討真實與虛構的關系,但是這種探討又被含情脈脈的自傳式回望給抵消了。

袁和平的《回歸》背景是1997年。

這個年份無論對于香港還是港片來說都意味深長,但袁老卻處理的相當輕盈——絕口不提香港回歸,只花大量篇幅描寫一對祖孫倆的感情。

爺爺癡迷黃飛鴻,癡迷練武;孫女愛吃漢堡包,即將去英國和父母團聚,祖孫倆從一開始的不對付,到最后互相接納吸收,十分溫情。

同樣,這是“我和我的香港”,和電影本體毫無干系。

譚家明的《別夜》呈現了他一貫的強烈的影像風格:鮮明的撞色、豐富的特寫、晦澀的臺詞、舞臺式的表演……

故事的主要內容其實和《回歸》大差不差,不過主角換成了一對即將分別的情侶所共處的最后一晚。

許鞍華的《校長》的確延續了她溫婉細膩的風格,但總體上依舊是不知所云。

故事主要講述的是師生情,即女老師對學生充滿了潤物細無聲的關愛。

但最后才通過學生的口吻說出真相:原來這個老師因為身體不好終身未婚,最后早逝。

徐克的《深度對話》拍得看起來很高深,

即探討那個永恒的問題“怎么證明自己不是精神病”。

故事主體就是通過看似常規的醫患對話多重反轉,打破常規影片中的第四堵墻,并將對真實與虛構,瘋癲與正常思考融入故事當中。

問題是這個片子要是早幾十年拍出來那么還能引起一波討論,但在現在,這種拍攝方式和故事思路,已經過時了。

3、故事與本體:杜琪峰也跑題,7部中只有一部切題

以上提到的幾個故事,幾乎都處于一種沒有審清題目就作答的狀態中,

他們將片子的重心放在故事上,而絲毫沒有意識到杜琪峰的題目,是在保證涉及到對電影本體思考的前提之上,進行故事講述。

杜琪峰的《遍地黃金》實際上也沒有真正涉及到對膠片的致敬,更多還是在講故事。

但好的地方在于,他用電影的方式把故事講清楚了,并且也能夠用電影去真正與社會現實達成共振。

《遍地黃金》說白了,就是一出香港小市民的金融白日夢。

三個年輕人,兩男一女,在茶餐廳三次碰頭討論投資。

看似不經意的談話,實際上是在借香港的股市震動,來暗喻千禧年之后的時代劇變。

同時,短片十分側重各種細節,以小見大。

比如電視機新聞、茶餐廳老板娘的情緒變化、服務生態度前后的轉變……杜琪峰是真的在用電影,而不是旁白或是臺詞或是情節去講故事。

分分鐘無數金強上下的股市中,沉浮著無數的小人物,而正是無數的小人物構成了香港。

在逼仄的卡座之間,在從諾基亞到智能手機的變遷之間,人心和人性在短短幾十年迅速變化著。

同時,片中對于傳染病的刻畫,簡直就是對新冠的寓言。

如果說杜琪峰因為自己對于影像的掌控力和電影講故事的能力,使他在觀眾那里拿了滿分,那么林嶺東的《迷路》,則是因為提前交卷,而錯失了真正意義上的第一的位置。

七個片段中,只有林嶺東真正涉及到了對于電影本體的探討,他是唯一切題的人。

《迷路》前半部分講述了任達華所扮演的丈夫,在香港街頭迷路的場景。

此時,丈夫的眼睛成為一臺攝影機,對比著香港的過去與當下。

尤其是當用老式攝影機所拍出的黑白照片被拼貼到高清的影像當中時,我們能夠明晰地感受到,似乎當影像越高清,我們就越是迷亂。

這種拍攝方式正是在探討“影像檔案”,即在膠片時代,我們尚且能夠將影像視作證據和檔案儲存,但在數字時代,一切都成了0和1。

短片的下半部分,卻讓之前被撞死在香港街頭的丈夫復活,去與妻子和兒子對話。

此時,丈夫成了幽靈,而影片也進入了一種詭異的幽靈敘事。

“活死人歸來,老去能再度年輕,所有的一切都在混亂中失去了方向”。

但《迷路》實際上欠打磨,因為前后兩段幾乎是完全斷裂的,讓人摸不著頭腦,同時幽靈敘事也沒有真的發揮正向作用,反而讓劇情晦澀無聊。

總的來看,《七人樂隊》幾乎從里到外都被一種死亡的氣息所籠罩著。

林嶺東的去世,《校長》《別夜》《迷路》中死去的主人公,《練功》《遍地黃金》《回歸》《深度對話》中的受傷、疾病、衰老和瘋癲……

這幾乎讓這部電影展現出一種近乎詭異的糟糕。

或許《七人樂隊》最有價值的地方從來都不在片子當中,而在于它呈現出來的形式的狀態——

即港片的主力軍們不可挽回地死去,衰老和落伍,以至于我們幾乎要用陳述句說出那四個字:港片已死。

文/皮皮電影編輯部:童云溪

?原創丨文章著作權:皮皮電影(ppdianying)

未經授權請勿進行任何形式的轉載