出品 | 虎嗅青年文化組

作者 | 黃瓜汽水

編輯、題圖 | 渣渣郡

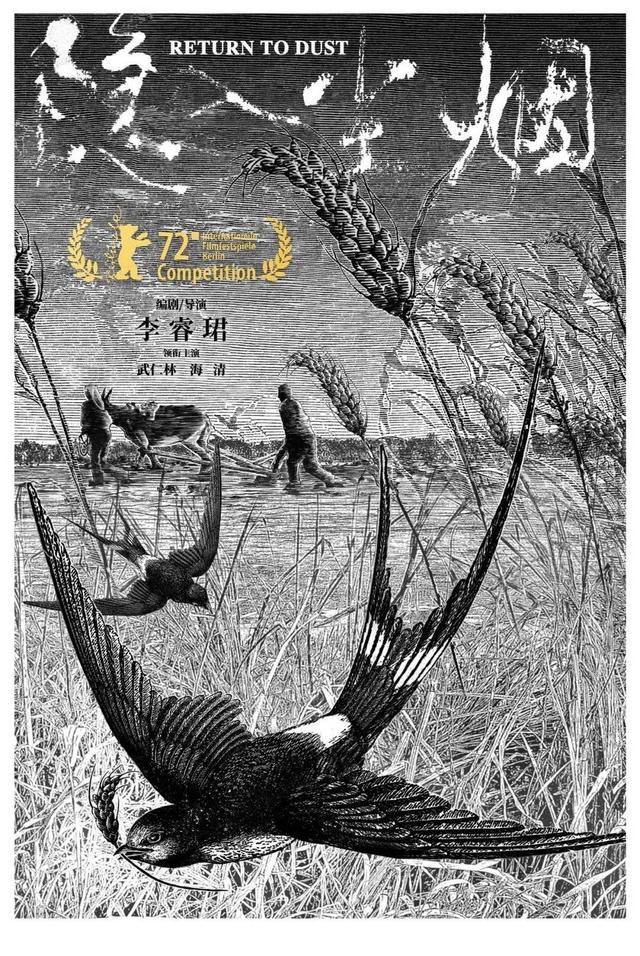

當(dāng)《隱入塵煙》成為今年豆瓣評分最高的華語電影之后,爭議也隨之而來。

在一張網(wǎng)傳的小紅書截圖里,一位博主質(zhì)疑道:

“農(nóng)村人真的長這樣嗎?”

“我07年讀初中的時候就有手機(jī)了,而且大家穿著都很正常,很多人家里都有小汽車,我不太懂其他地方的真的這么落后嗎?”

有人看不到這個國家的內(nèi)部肌理,誤以為身處的水泥格子間就代表了全部的中國。

把人們的視線,重新引向那些被遺忘的角落,或許正是這部農(nóng)村電影的意義。

《隱入塵煙》是一部很難輕易界定的電影。

有時它像紀(jì)錄片。

沒有跌宕的情節(jié),只有勞動的人。你甚至可以學(xué)習(xí)如何種地、養(yǎng)雞、打糧食。在完全脫離了機(jī)械自動化的條件下,日出而作,日落而息。

有時它也像一則東方寓言。

主角坐在田埂上,說著富有哲思的臺詞。很多人質(zhì)疑,這不像西北農(nóng)村的漢子和女人,更像一場烏托邦式的幻想。

但無論如何,這部電影都讓它的觀眾忍不住抹眼淚。

故事發(fā)生在甘肅省張掖市高臺縣羅城鄉(xiāng)花墻子村,有關(guān)兩個農(nóng)民微不足道的一生。

男人叫做馬有鐵,排行老四。他的哥哥們分別叫有金、有銀、有銅,只有他是鐵,仿佛生來就是挨錘打的命。

在父母和兩位哥哥去世之后,他留在三哥的家里做長工。寡言的他,只知道做活,全身資產(chǎn)加起來只不過是一頭驢子,是村里沒人搭理的破落光棍。

村民給他介紹了一個媳婦,叫曹貴英。

貴英的命運(yùn)比有鐵更悲慘。她從小受到家人的虐待,睡在驢棚里,挨打多了,患上了不具名的疾病,小便失禁,總是尿在褲子上。脊柱側(cè)彎、雙手顫抖,走路一瘸一跛。

喪失了生育能力與勞動能力的貴英,在中國農(nóng)村無疑被判了社會性死刑。嫌棄她的哥嫂,像丟破爛一樣把她丟給了光棍馬有鐵。

于是,兩個被全世界拋棄的人撿到了彼此。

導(dǎo)演邵藝輝在豆瓣短評里寫道:“貴英常有,而有鐵不常有”。在中國農(nóng)村,如同貴英一般被侮辱與被損害的底層婦女不計其數(shù),而她們很少有運(yùn)氣遇到馬有鐵這樣的男人。

男人會把好吃的東西一股腦往女人的手里塞。一塊饃饃、一根麻花、一塊蘋果、一碗稀飯。他不會表達(dá),只會笨拙地說“吃去,趁熱吃”。

貴英比有鐵還不會表達(dá)。你甚至很少能見到這個怯懦別扭的女人開口講話。

但她第一次大聲說話是為了馬有鐵。

村霸張永福生病了,需要輸熊貓血,諷刺的是最低賤的馬有鐵竟然和村霸享有同一個血型。站在男人旁邊的貴英,膽怯而堅定地說:我們不去。導(dǎo)演在采訪中解釋,這是貴英覺得,一輩子不被善待的她,終于在一個男人的身上找到了作為人最基本的被關(guān)愛的權(quán)利,所以她也要為馬有鐵去爭取。

當(dāng)然,最后馬有鐵還是去獻(xiàn)血了。村民們的壓力像一把隱形的槍在背后抵著馬有鐵:村霸張永福還欠著村子一大筆租金和水電費(fèi),他萬一死了,大伙的錢就全沒了。

明晃晃的“農(nóng)村被城市吸血”的隱喻,不斷在馬有鐵的身上復(fù)現(xiàn)。

貴英和有鐵坐著村霸兒子的寶馬車去獻(xiàn)血。第一次,失禁的貴英不小心尿在了車?yán)铮诙危瑢汃R車的后座就被塑料膜蓋得嚴(yán)嚴(yán)實實。

每次去獻(xiàn)血,村霸家里都會擺滿飯菜招待兩位農(nóng)民,可每一次他們都不動筷子,只是唯唯諾諾地囑咐著:你們要記得給村里人還錢。

富人一邊吸著他的血,一邊嫌他臟,又不得不維持虛偽的體面,備好一桌沒人動筷的飯菜。

貴英在一旁焦急地看著男人,擔(dān)心血抽多了就把人抽死了。鏡頭外的觀眾的心也被懸起來,想起了《活著》里那個被活活抽干血的有慶。

就在這兩個殘破的人之間,孕育出世界上最健全的感情。

有鐵牽著驢車,去城里幫三哥拉家具,偶然在路邊的服裝店看到一件藕粉色的大衣。他一心想著把這件大衣買給貴英,遮住她總是尿濕的屁股。

可現(xiàn)實是,他連80塊錢都拿不出來。

老板娘撇著嘴抱怨他:沒錢買什么買。他也只是憨厚地笑笑:下次有錢了再來買。

開著寶馬車的村霸兒子路過,用80塊錢買下了這件大衣,甩給了有鐵。有鐵也知道,拿了這件80塊的大衣,欠了人情,以后獻(xiàn)血就不得不去了。

有鐵帶著新衣服,趕著驢車,看到了在村口橋頭盼他回家的貴英,拿一把手電筒照著漆黑的夜路。

貴英歪歪扭扭地在冷風(fēng)里站著,從懷里拿出滾燙的熱水罐罐。這還是天冷了,回家跑了四趟才讓熱水保持的溫度。她這般折騰,只為了讓有鐵能在第一時間喝上一口熱水。

這也是第一次,兩個笨拙的人,都給對方準(zhǔn)備了一份禮物。一罐子熱水,就像揣著個微弱的太陽。

二人之間的對白很少,鏡頭也只是隨著四季轉(zhuǎn)換。導(dǎo)演說:“更多的時間,我們都是在等,等待時間和命運(yùn)的安排,就像農(nóng)民把自己的命運(yùn)交給土地和時間一樣,我們也把電影的命運(yùn),交給土地和時間”,同樣的,在大銀幕上,很少能看到這么笨拙地拍電影的人。

夏天,麥子結(jié)穗了,有鐵用六粒麥子在貴英的手上按出一朵麥子做的小花,貴英用野草編出一只小驢。夫妻爬上屋頂睡覺,會用一根繩子把貴英系在褲腰帶上,怕她從房頂滾下去。

秋天,貴英得了麥疹子,有鐵帶著她去溝渠里洗澡,給她搓背,路邊的車燈照過來,兩個人嚇得笑作一團(tuán)。有鐵把貴英抱到驢板車上,會提前在麥垛上鋪好一個凹槽,讓她坐得更穩(wěn)當(dāng)一些。

他們的生活中,沒發(fā)生任何在都市話語中值得被關(guān)注的大事。只不過是種地、收割、趕車、打水、蓋房、養(yǎng)雞、喂驢。

但“愛是上帝給人類唯一公平的東西”,沉默的、低賤的、不被關(guān)注的生命之間,也能蘊(yùn)藏巨大的力量。

在這個由“破碎之人”組成的家庭里,沒有生育孩子,卻環(huán)繞著許多動物。

而二人與動物之間的關(guān)系,折射出他們對待世界的方式——處在最底層的人,才會對比自己更底層的動物產(chǎn)生悲憫之情,他們不舍得看動物受罪,寧愿自己受苦。這是一種原始的善意。

馬有鐵幾乎從來沒有騎過他的驢。他總是走在前面,牽著驢慢慢挪。

一開場,驢偷吃了家里的麥子,三哥氣得揍驢。有鐵難受得連飯都吃不下,去偷偷安撫驢子。

有鐵去城里拉家具,走了一整天,到家天都黑了,三哥罵他磨蹭,他也不反駁,因為他確實不舍得坐在驢身上,不舍得讓可憐的驢跑得快些。

為了養(yǎng)雞,有鐵向鄰居借了10顆雞蛋,用電燈炙烤的溫度孵出雞崽,兩個人在搖曳的燈光里,閃閃動人。

“雞娃子出殼,第一眼看到誰就把誰當(dāng)媽媽”,兩個邊緣人懷抱著樸實的生育理想,把雞崽當(dāng)作孩童一樣保護(hù)著。

但善良并不能換來命運(yùn)的優(yōu)待。

有鐵和貴英的“家”被推倒了3次。村里的老房拆遷,一幢老房給村民補(bǔ)償15000塊錢,就是這15000塊錢,讓兩個無家之人居無定所——房子的主人們,總是匆忙地把他們從待拆的老屋中趕出去。

房子每一次被推倒,有鐵都關(guān)心房檐下的燕子怎么辦。燕子找不到家了,它回哪去?

每一次看著房子被推土機(jī)鏟平,有鐵總是回頭沉默地望著一片廢墟。

村里分樓房,有鐵和貴英被當(dāng)作搶占名額的工具人,被領(lǐng)到了水泥樣板間里,兩個人局促地盤桓著——搬到樓房里,那家里的驢、雞、鴨和豬怎么辦?

兩畝土地又該怎么辦?

離土地太高、太遠(yuǎn),對于一個以耕作為生的農(nóng)民而言,是百般都無法適應(yīng)的。“驢也好,這兩個人也好,他們都是以土地為載體。不管人能不能離開驢,驢能不能離開人,這一切都離不開土地”,導(dǎo)演李睿珺說。

在西北農(nóng)村,黃土總是沾在臉上、手上、衣服上。黃土變成揚(yáng)塵,落在稀飯的碗里,喝進(jìn)干癟的肚皮。而對于有鐵和更廣大的農(nóng)民而言,土就是最干凈的東西。

饃饃掉在土里,貴英勸有鐵別吃了,他淡淡地說:土都不嫌棄我們,我們咋能嫌棄土?

土也是最公平的東西。我們從小就聽人說,一分耕耘一分收獲,這就是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的經(jīng)驗總結(jié)。

導(dǎo)演李睿珺在媒體采訪中,反復(fù)表達(dá)著同樣的一段話:“無論你有錢有勢還是身無分文,你種下一袋麥子,它就會讓你收獲幾十袋。這是土地的邏輯”。

春天種下一袋麥子,秋天就能收獲二十袋麥子。驢在春天啃了苗子,秋天就能少吃一個苞谷。

拾穗者

而土也拴住了他們。

貴英在田埂上感慨命運(yùn),“還是做人強(qiáng)。人有腳能走來走去,不像莊稼長地里,被驢啃、麻雀兒啄、鐮刀割,生生死死風(fēng)吹日曬,只能在地里干挨。”

有鐵不經(jīng)意地回答:“我們長了腳又能跑去哪,還不是牢牢拴著地,你說農(nóng)民離了地可咋活?”

費(fèi)孝通在《鄉(xiāng)土中國》里也寫過相似的話。“我們說鄉(xiāng)下人土氣,雖則似乎帶著幾分蔑視的意味,但這個土字卻用得很好。土字的基本意義是指泥土。鄉(xiāng)下人離不了泥土,因為在鄉(xiāng)下住,種地是最普通的謀生方法。”甚至遠(yuǎn)到西伯利亞,只要有中國人住下,就會灑下種子試試能不能種地。

兩個人在黃土上耕種,用黃土做成磚頭,再把一塊塊磚頭壘成一棟房子;酒瓶子敲碎瓶底,用黃土固定在房檐上,就是雨瓶罐罐;再在房子里用黃土澆筑一個炕頭——黃土搭成的家就這么有了。

直到被現(xiàn)代化的推土機(jī)粗暴的摧毀,依土而生的男人女人,也消失在塵土之中。

“無論怎樣,大地包容一切,大地接納一切。馬有鐵和貴英是兩個孤兒,大地變成了他們的母親”,導(dǎo)演如此解讀。

“被風(fēng)刮來刮去,麥子能說個啥?

被飛過的麻雀啄食,麥子能說個啥?

被自家驢啃了,麥子能說個啥?

被夏天的鐮刀割去,麥子能說個啥?”

有鐵和貴英閑聊時,談及他們都遇到過的村口瘋子。全村人都欺負(fù)瘋子,小孩子往他身上扔石頭,只有貴英給了他一塊饃饃,卻也因為一塊饃饃回家美美挨了頓打。

有鐵小時候聽不懂瘋子嘴里念的這段話究竟是什么意思,長大了之后才明白。

麥子什么都不能說。就像有鐵和貴英這樣受難的中國底層農(nóng)民,什么都說不出口,集體患上了社會性失語癥。

他們默默地承受著被時代拋棄的落寞,并且用樸素的人生哲學(xué)以及無用的樂觀,去消化所有本不該承受的痛苦。

有鐵用一個夏天辛辛苦苦壘好的土磚,被一場突如其來的暴雨全部沖散了。狼狽的兩個中年人一遍遍給寶貴的土磚蓋上塑料布,卻被大風(fēng)一遍遍吹掉。

“好多袋袋被風(fēng)吹掉了。”

“吹掉就吹掉了,你把衣服披上,別感冒了。”

他們不停地在大雨中摔跤,最后竟也悲極生樂,坐在泥地里哈哈大笑,還不忘記調(diào)侃自己“又哭又笑,鼻涕攪尿”。

貴英不小心踩到細(xì)嫩的、鮮綠的麥苗之后,心疼得難受,有鐵安慰她:

“鏟掉就鏟掉吧,讓它給別的麥子當(dāng)肥料。啥人有啥人的命數(shù)呢。麥子也一樣,到了夏天,還不都是讓鐮刀割掉了。”

命數(shù),是中國人最傳統(tǒng)的信仰,有鐵義無反顧地相信著,人這輩子的生死疲勞都是命運(yùn)的大手給予的。

復(fù)雜的生命哲學(xué),在一個農(nóng)民手中,變成了一根輪回的麥穗。

我們親眼見證了,有鐵和貴英辛辛苦苦種了一年的地,收獲的麥子最后換成了3974塊錢,還被收糧的抹去4塊錢的零頭,再刨去種子、農(nóng)藥、化肥的1570塊錢,兩個人一整年的收入不過2400元。

2020年5月28日,十三屆全國人大三次會議記者會上,李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)中國有“6億中低收入及以下人群,他們平均每個月的收入也就1000元左右”。2021年5月11日,第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公布,居住在鄉(xiāng)村的人口為50979萬人(約5億人),占總?cè)丝诘?6.11%。

這也就是為什么,貴英在地里扛不起麥垛,一次次把麥穗摔在地上,有鐵急得從驢車上跳下來狠狠推了她一把,罵她是閑王,“養(yǎng)你還不如養(yǎng)頭驢”。

對于農(nóng)民而言,每一粒麥子都是錢。這是超出城市階級狹隘想象的經(jīng)驗——

“農(nóng)村人對這個東西的珍惜程度和理解程度是基于他的付出,好多東西不是拿錢買的,是親自去參與付出的。但城里寫字樓里面上班的人,可能從小吃的雞蛋只需要買回來這一步。對食物的浪費(fèi)也好,對食物背后生命的認(rèn)知價值都是不同,那種尊重程度是不一樣的。”導(dǎo)演李睿珺如此解釋,為什么一向溫和的有鐵,會因為一垛麥子著急。

我們的眼睛只學(xué)會了往更高的地方張望,滿眼是繁華的CBD和漂亮的數(shù)據(jù),但是忘記了另一群落下的人。我們不關(guān)心這些人如何生活,如何面對甩掉他們的時代列車。

前幾年,導(dǎo)演李睿珺在拍攝電影《家在水草豐茂的地方》的時候,一位參演的老村民希望能把劇中的肖像照留下來做遺照。照片送給老人后,村里其他老人也紛紛來找李睿珺拍一張遺照。李睿珺一開始還不太理解,最后才發(fā)現(xiàn),村里老人們的遺照,大多都是從身份證上掃描下來的,模糊不清,甚至在照片上還能看到身份證的長城防偽標(biāo)記。

“他們不希望有一天他們?nèi)ナ赖臅r候,他們的遺照也是從身份證上面掃描下來,帶著那個長城防偽標(biāo)記的照片”,李睿珺在7年前的《一席》演講中分享了這個故事。

這個故事似乎也融進(jìn)了《隱入塵煙》的結(jié)尾。貴英沒有一張能夠當(dāng)作遺照的照片,有鐵只好去照相館,讓人掃描結(jié)婚證上的照片,就那么模糊不清地掛在了家里。

李睿珺的另一部電影《告訴他們,我乘白鶴去了》也向都市觀眾重復(fù)著同樣的敘事。

老馬是一位畫棺材的木匠,他執(zhí)著于土葬,不能理解火葬,在生命的最后,老馬騙了小孫子,讓孩子親手將自己活埋在槽子湖邊。荒誕又詩意。

放在現(xiàn)代社會,這幾乎是一個不能理解的荒唐故事。火葬環(huán)保,又節(jié)省土地,為什么農(nóng)民們?nèi)绱擞廾恋貓?zhí)著于把自己埋進(jìn)土里?

李睿珺不厭其煩地一遍遍解釋自己的用意:

“因為城市里面的人跟土地是沒有親緣的,但是對于農(nóng)民來說,他一輩子都在跟土地打交道,一輩子都在見證生命的開始,然后收割生命,培育生命,次年重新來,在他的理解中所有的生命都是從土地里面開始的,最終又回到土地里面去,又開始新的生活。從生活、生產(chǎn)方式上來講,農(nóng)民會覺得我死了,回到土地里面,好像是回到了生命的母體,好像不意味著徹底結(jié)束,也有可能是另外一個層面的開始。這種思考就會消除他對死亡這件事的恐懼,最后會去接納。”

這也正是這位導(dǎo)演,以及他這幾部農(nóng)村作品的意義——我們看不到農(nóng)民,不代表這5億人憑空消失在這土地上。

21世紀(jì)的這短短20年,也是中國農(nóng)民從大眾視野消失的20年。

如果讓你說一個近五年內(nèi)出現(xiàn)的、令人印象深刻的、立體的、真實的農(nóng)民形象,你會想起誰?事實就是,你恐怕很難想到任何一個角色。

國產(chǎn)影視劇里,農(nóng)民、農(nóng)名工、底層人群,統(tǒng)一作為落后的、愚昧的、活該被淘汰的群體出現(xiàn)。他們被矮化為鬧事的鄉(xiāng)下人、覬覦財產(chǎn)的外來親戚、榨干女兒的丑惡母親。

我們對農(nóng)民的想象越來越狹小。

要么是蠢,應(yīng)該人手一本《農(nóng)民工進(jìn)城防騙手冊》,他們經(jīng)受的苦,是無法逾越的階級局限性導(dǎo)致的。

要么是惡,窮山惡水出刁民,揣著無數(shù)的壞心眼,總想從上層階級手里撈點便宜。

圖源《安家》

上一個用心塑造農(nóng)民形象的農(nóng)民,是趙本山。

他把中國農(nóng)民的熱心與狡猾、憨厚與愚昧、膽怯與愣頭青全都吃透了。他愿意替這幾億人開口說話。

于是我們才在電視上看到了可愛真實的農(nóng)民,他們沒那么好也沒那么壞,就像所有中國老百姓一樣。他們能夠唱出《紅高粱模特隊》,也能夠為了承包養(yǎng)殖老鱉的魚塘而犯愁。

圖源《馬大帥》

第五代導(dǎo)演在自己的創(chuàng)作頂峰期時,也聚焦農(nóng)民。

于是我們看到了1984年的《黃土地》,想要掙脫土地枷鎖和莊稼人規(guī)矩的農(nóng)村少女翠巧;看到了1992年的《秋菊打官司》,一個不卑不亢的陜西農(nóng)村婦女,為了公理二字敢得罪老天爺。

圖源《秋菊打官司》

而現(xiàn)在呢?制片人方勵需要為了《百鳥朝鳳》的排片向院線經(jīng)理們直播下跪,央視六臺就算播了農(nóng)村電影,大部分人只會選擇換臺。說實話,農(nóng)村電影確實沒有漫威宇宙吸引年輕人。

敘事視角與話語權(quán),把握在精英群體手中。無論是創(chuàng)作者還是資方,盯緊的是大都市年輕人的錢包和點擊量。

正如戴錦華所說:“除了中產(chǎn)階級文化,我們已經(jīng)看不到別的文化了”。倒不是說中國存在多少真正的中產(chǎn)階級,而是我們被“成為中產(chǎn)階級”的夢幻敘事逐步包圍著、誘惑著。

我們拋棄了農(nóng)民,因為他們不是消費(fèi)群體和主流觀眾。

許多觀眾看完《隱入塵煙》后產(chǎn)生了微妙的內(nèi)疚和慚愧。這很正常,因為我們遺忘了他們,并且走出電影院以后,還將繼續(xù)遺忘他們。

很難想象,在如今的大環(huán)境下,還有人愿意拍一部無關(guān)娛樂的電影。

麥田、土房、河流、野草,如何播種一顆種子,又如何經(jīng)歷日曬,看它長成一株麥穗。

和商業(yè)大片相比,這部電影的排片率太低,甚至連一張票都不好買。就算你坐進(jìn)影院,也會遺憾地發(fā)現(xiàn)門可羅雀。

但這些都沒有阻擋《隱入塵煙》成為近些年少見的豆瓣8.4分的國產(chǎn)佳作,進(jìn)入了柏林電影節(jié)主競賽單元。

然而《隱入塵煙》得到國際認(rèn)可,也成了它被詬病的原罪。

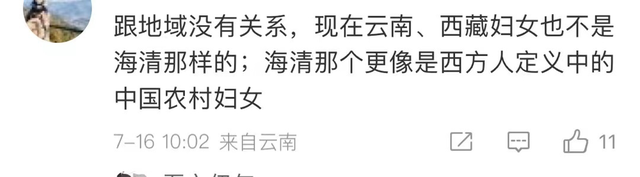

不少聲音為它冠上了“消費(fèi)苦難,迎合西方審美,丑化中國人”的罪名,以俯視的姿態(tài)點評這部電影以及電影展現(xiàn)的底層世界——

“我就沒見過這么落后的地方,我家農(nóng)村的,也沒這樣啊。”

“只要努力工作就不可能貧窮。”

“農(nóng)村怎么可能這么窮,假的吧。”

倒也不必驚訝,賈樟柯也被如此指責(zé)過。2013年,他帶著《天注定》去了戛納,被一位留學(xué)生質(zhì)問:“我們國家是存在這些問題,但是你為什么只拍窮鄉(xiāng)僻壤,離開了煤礦你會死嗎?”

現(xiàn)在就連莫言也逃不過了。人們問出這樣的問題:為什么莫言作品里的中國人這么苦?甚至立刻給他戴上賽博大字牌:“一個被外國組織推出來的作家,只為揭露黑暗中國,卻不贊美中國,迎合西方審美。”

莫言離不開高密東北鄉(xiāng),賈樟柯離不開煤礦,來自花墻子村的李睿珺也離不開那片“看上去很假”的農(nóng)村。

中國是由支付寶和二維碼構(gòu)成的,也是由麥穗和泥土組成的,它未必精致討喜,但必然真實殘酷。

圖源:李睿珺微博

農(nóng)村確實有很多種。

有被稱作“天下第一村”的華西村,也有被風(fēng)沙吞噬的花墻子村。然而后者你不去刻意尋找,幾乎很難在互聯(lián)網(wǎng)找到什么痕跡。

就連在小紅書上搜索“農(nóng)村”,出現(xiàn)的也是寬敞豪華的自建房,裝修得像“韓劇財閥家”的鄉(xiāng)村別墅。這是歸園田居的理想屬地,是別出心裁的打卡拍照點。

就像拍攝《隱入塵煙》的甘肅省張掖市,在小紅書用戶眼里,是一個能拍到丹霞地貌的旅游景點。

但對于導(dǎo)演李睿珺、姨夫馬武林(男主角)以及更多的村民們,是他們出生長大、世世代代耕作的家園。他們的褲腰帶緊緊系在這片土地上。

李睿珺自有他的緊迫感,甚至是責(zé)任感,這是都市人不能共情的——

“電影有的時候就像一扇窗口,它幫你推開了另外一扇窗,供你去了解這個世界的同一時間或者不同時間的不同緯度的人們的生活。我覺得我作為那里的人,有機(jī)會從事一個影像工作,我不去拍,可能就又更少一個人去拍,那我就去做一個那片土地的記錄者。”

電影中的土屋,由導(dǎo)演和他的家人與村民親手搭建

我們太過缺乏對貧窮的想象。

消費(fèi)主義不斷展示推送,更高的階級擁有怎樣的生活,誘惑就在前方,似乎再往上夠一夠就能到手。

我們溺斃在日復(fù)一日對上層階級的想象里,持續(xù)地消磨著精神,看到互聯(lián)網(wǎng)人均百萬的收入,看到20歲就喜提勞斯萊斯的贏家,或是免費(fèi)沉浸式在300平豪宅里體驗富婆的一天。

事實上,每一個階級都對比自己矮一層的階級缺乏想象力。

專家正襟危坐,建議低收入群體“有私家車可以拉活,閑置的房子租出去,這也是獲得收入的一種方式”;經(jīng)濟(jì)學(xué)家對著鏡頭坦然說道:“誰家沒個50萬呢?中國人沒那么窮。咱們中國的股票投資者,有幾個人沒有50萬?”這就是對市民階層的貧窮缺乏想象力。

而與此同時,我們也正在喪失對農(nóng)村的貧窮的想象力。

農(nóng)民與底層群體,除了被制造成苦難的景觀、出現(xiàn)在刻奇的熱門混剪視頻里,幾乎不再有其他用途。

令人唏噓的是,現(xiàn)實正在和電影的命運(yùn)形成互文。

《外太空的莫扎特》上映第二天(7月16日),搶占了35.7%的排片率。這部電影很快樂,主流演員們熱鬧地湊在一起,觀眾看了笑哈哈。

而與此同時,排片率只有0.4%《隱入塵煙》的門口卻格外沉默,零零散散的觀影者和電影主人公被一起撞出了充滿笑聲的世界。

底層農(nóng)民與他們的故事,也隨著票房隱入塵煙。