在流行音樂界,尤其搖滾這個區域,《滾石雜志》一直被奉為搖滾音樂的圣經。

如果哪個歌手在雜志上被提及,哪怕一言半語,都是至高的肯定。

2021年初,“滾石”中文版創刊號封面,有兩位歌手入選。

王源和張楚 滾石中文版創刊號封面

一個火車廂背景,窗外蒼莽原野,王源與一位彈吉他的老男人對視。

老男人叫做張楚,一死一魔一仙的“魔巖三杰”里,“死”了的那位。

他會“死”,是西安這座城市給他的“詛咒”。

深厚歷史積淀,蒼遠地貌背景的西安,與人文氣息濃重的詩人張楚,本應該是一場天作之合。

但是,張楚并不愛這座城。

1976年,8歲的張楚隨家人喬遷西安。

對他來說,這是“湘江北去”的巨大生活顛覆。

張楚的骨子屬于南方,喜歡詩歌、讀泰戈爾,有一些唯美,也有一些溫柔的力量。

他厭惡從田園碎花來到漫漫黃沙。

恰好那個時候,張楚從姐姐那里接到了人生第一把吉他。

于是張楚聽「美國之音」里吉他嘶吼,從嘈雜節奏里,追求一個喜歡的旋律。

這樣的追求讓他神魂顛倒,在10歲那年悄悄離家出走,去尋找詩和遠方。

可人總歸要向餓肚子妥協,張楚只能平淡回家、完成學業,考上陜西機械學院。

大學的空氣,重新賦予理想的因子,第二年張楚參加「校園歌手大賽」,創作《太陽車》拿到第二名。

彈唱的張楚,在那個傳統的時代顯得很另類。

因為一首《西出陽關》。

城市的金屬森林,城墻外的大漠孤煙,張楚眼里的西安,是一副黑色雕版畫。

張楚用嗓子里怪異聲調,表達對這個黑色的理解,一種近似于“妖”的音樂就此而生。

1987年,19歲的張楚輟學,沒有眷戀,頭也不回,來到音樂夢想之地北京,落腳在北大,混跡于中戲和北影。

“怪才”引起了音樂界的震動,幾所大學如春秋霸主,收養秦國而來“大才子”。

據說當時有白發老教授煮上一筐雞蛋,到處詢問張楚的住處。

白衣飄飄的高曉松不服氣,抱著吉他找張楚“茬琴”,幾曲下來拱手甘拜下風。

本以為會在皇城根下解脫,可張楚悲哀地發現自己還是不快樂,想著對西安的家的思念,在地下室一字一句寫下《姐姐》。

1991年,滾石高層張培仁來北京建立魔巖,旗下創立了第一個中國搖滾樂品牌「中國火」。

《姐姐》小樣轉輾到了張培仁手里。

還沒聽完,張培仁就連夜跑到北影地下室,幾天后搞來張楚加入了魔巖。

那首放現在都算“出格”的歌,被魔巖推薦到1993 年CCTV的“東方時空”。

登陸央視不算張楚輝煌的注解,1994年的香港紅磡演唱會才是。

那一年,張楚的專輯封面上寫著:“空氣里有一種富裕的氣氛,每個人似乎都站在一場洪流之中,等待著來自欲望的沖擊。”

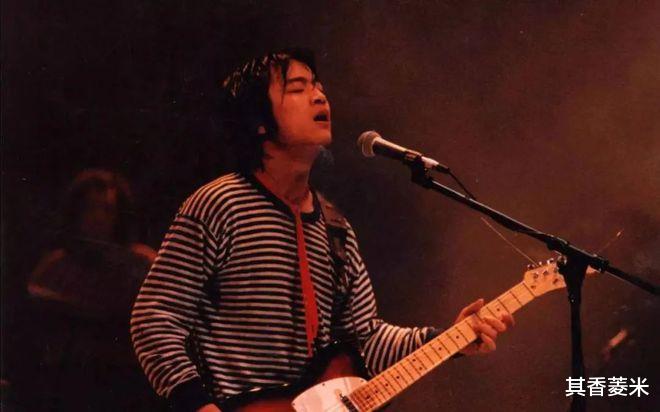

海魂衫的何勇,吹著笛子的竇唯永遠定格,是迄今為止中國搖滾最耀眼光斑。

何勇

竇唯

張楚坐著唱《上蒼保佑吃飽飯的人民》,吉他手曹鈞跑調了,臺下熱浪推著他不敢停,只能硬著頭皮繼續彈。

張楚唱到一半,對著觀眾說:“實在對不起大家,我重新再唱這首歌。”

一束追光燈打來,那是中國搖滾史上最坦誠的畫面。

那一場唱完,張楚與何勇、竇唯并稱“魔巖三杰”,引爆了樂壇。

26歲,年少盛名,對張楚來說太突然。

一邊是歌迷洶涌、另一面是商人手里“一百萬”鈔票,張楚在富裕的氣氛和欲望的沖擊下,體無完膚。

1994到 1997,張楚花了三年才推出《造飛機的工廠》。

夢游般的喃喃自語,讓自己坍塌成一個黑洞。

張楚跟女朋友說:“我想去找一個什么上班的工作,干點兒什么別的。”

為了“避世”,轉行念頭揮之不去,張楚的選擇是逃亡。

可連自己都驚詫,腦袋里冒出來的目的地,不是什么圣地西藏云南,而是那么憎惡的西安。

人群從身邊走散,詩人退縮到內心,蜷縮在開始的地方,“死”一樣狀態,終于在故鄉找到了內在的寧靜。

張楚獨自租住在旅游局職工宿舍,沒有創作,沒有表達。

他干不了別的,只去Live House,背著一個大包,孤獨的來,又孤獨地走。

褪去了光環與浮華,沒有了矛盾與憎惡。

那樣的日子,音樂與西安,張楚才能感覺到自己的存在。

被冠以“魔巖三杰”之一的張楚可以稱為搖滾界的傳奇。

但另一位來自西安的歌手被更多贊同。

這個人是許巍。

1986年,18歲的許巍考了88高分回家,免不了一頓胖揍。

知識分子家庭,給許巍設定的理想是中科院。

在面臨高考的巨大惶恐時,許巍抱著吉他找了一個機會逃跑。

“直接就跑感覺太好了”。

許巍跟著一個樂隊當吉他手,光著膀子拆臺搬樂器,從這個縣城到那個縣城,過著吉普賽式生活。

抽著煙坐著大篷車,許巍把那些時光看成是流浪的歲月。

一年后彈盡糧絕,灰溜溜回到西安,碰巧陜西軍區招文藝兵,許巍報名參軍。

在部隊許巍本有機會進第四軍醫大學深造,但許巍跟醫大的領導們聊崔健聊搖滾。

領導反問:崔健是誰?

順便覺得許巍這個人是個異類。

大學沒上成,許巍徹底斷送了父母的“中科院”夢,卻收獲了這輩子最大的幸運。

這個“幸運”是個女孩,也是他的戰友,叫做袁楓。

1990年的西安,他們走到一起。

許巍和袁楓

從此,西安之于許巍,不再只是家鄉,是流淌愛情蜜糖的地方。

復員的許巍組建了“飛”樂隊,袁楓上了軍校提了干,她把每月津貼都塞給愛人,支持他追求搖滾。

但許巍拿著錢與成員喝上大酒,酒喝完了,樂隊沒找到出路,沒多久就黃了。

許巍不死心,跑北京繼續找音樂。

高曉松一直記得那是94年,自己和竇唯躲棚外聽許巍錄音,一首歌叫《兩天》,另一首叫《執著》,好聽得兩個人傻了,說這哥們牛逼。

“我只有兩天,一天用來出生,一天用來死亡。”

許巍的歌詞收錄進《中國當代詩歌文選》。

北京是冰冷的,即便許巍的《執著》讓田震一炮而紅,即便《在別處》贏得業界一致掌聲,可市場回應寥寥。

許巍只能和李延亮結伴去酒吧嘶吼,演一場三五百養活自己。

一晃6年,窘迫、無助,內心交織著許巍對袁楓的愧疚,加之精神世界極度迷茫,許巍在一種極端頹廢的狀態下寫出《那一年》。

情緒的脆弱敏感,對生存的殘酷臨摹,迅速打動了無數在夢想中掙扎的年輕人。

這張被譽為“搖滾史上最好聽”的專輯,讓許巍一夜成名,也讓他變得很有錢。

可這些都不能讓許巍擺脫那種壓抑的心境。

他得了重度抑郁癥,整夜整夜睡不著覺,每天要吃大把抗抑郁的藥。

唱片公司決定把許巍送進精神病院。

袁楓不同意,跟唱片公司說:“你們給我找輛車,我帶他回西安。”

接著袁楓給單位打電話:“我辭職”。

家在單位宿舍5樓,陽臺上日光很足,袁楓經常陪著許巍在家里曬太陽。

中午去做個飯,回來看見許巍踩著欄桿,袁楓嚇得撲上去哭,第二天就搬家去了郊外的一間平房。

醫生叮囑,抑郁癥患者要與人溝通,袁楓就纏著許巍回憶部隊,許巍不理人,袁楓就唱他的歌。

為了讓朋友來陪陪許巍,袁楓偷偷打開許巍的手機通訊錄,一個個求朋友來西安。

樂器聲在院子里奏響,袁楓迎來送往,像個老媽子伺候一大幫人的生活。

許巍終于恢復了,回到北京。

袁楓緊緊跟著。

許巍很快找到了以前搖滾的生活,名氣和錢讓他過上了歌舞升平的日子,往往到了凌晨,才會帶著滿身酒氣回家。

音樂在感官的刺激下瘋長,那些關于流浪和愛情的日子,在《藍蓮花》《完美世界》曲子里歡快跳躍,一舉奠定了搖滾旗手的地位。

像很多一夜暴富的人,許巍對愛情的初心在消失。

他對袁楓說,你還是先回西安吧,反正呆在北京,我也沒時間陪你。

袁楓拼命咬著嘴唇,默默收拾行李。

在新專輯慶功宴上,臧天朔向許巍問起袁楓近況,許巍回答是:準備打發她回西安。

臧天朔拉著許巍找了個包間,關上門照著下巴就是一拳。

然后拽著許巍回到自己家,翻出張光盤打開,里面是當年在西安平房里,搖滾朋友們隨手拍的袁楓。

瘦弱的身體,費力用大鍋鏟炒著十幾個人的菜,咬牙拖著啤酒箱子在地上拽……

不知不覺已經淚流滿面,許巍突然有個念頭:要把這個女人留下,一輩子留下。

2006年,許巍《故鄉》上市,歌詞是:“你是茫茫人海之中我的女人,你在我的心里永遠是故鄉”。

經歷過才明白,袁楓和西安一塊刻進了骨子,割舍不斷。

對比張楚和許巍,鄭鈞是從黃土里拔出的,最純正的苗。

鄭鈞本有一個幸福的家,父母來自書香門第,哥哥疼他,生活美好得像一場童話。

7歲那年,父親去世了,童話碎了。

鄭鈞在道北棚戶區上小學的時候挺“混”的,讓同學去自己書包里拿點東西,同學一掏,一把鋒利的菜刀,嚇得哇哇直哭。

西安碎娃,就是這么虎。

11歲的哥哥鄭鵬就此“長兄如父”,方法很直接,把鄭鈞拖到樓棟角落里,用皮鞋踹得他滿臉是血:“如果敢給媽說我接著打你”。

鄭鈞唯一的依靠來自祖父,祖父是出身黃埔軍校的傳奇老頭,同民國大家于右任是莫逆之交。

祖父在小輩面前不茍言笑,剛直不阿,典型老陜生冷蹭倔的性格。

祖父對鄭鈞的影響,滲透到了靈魂。

多年后鄭鈞與華少聊天,當著鏡頭,直指音樂排行榜都是“屎”,鄭鈞這種性格就是祖父的熏陶。

對鄭鈞而言,沒了父愛的西安,就是冷著臉的哥哥和祖父,沉重又蒼茫。

這種愛又恐懼的心態,讓鄭鈞的高考志愿沒有選擇西安,而是考上杭州電子工業學院,躲去南方過上自我解放的日子。

有次美國文化課放搖滾樂,鄭鈞第一次聽到這么刺激的調子,基因里似乎有種東西,自發地應和。

美國老師將唱片全都借給了鄭鈞。

鄭鈞從The Rolling Stongs、The beatles那里找到了快感。

這也滋養了鄭鈞的放浪,聽歌、練琴、喝酒、打架成了全部的生活,直到學校一紙處分遞來。

為了逃避,鄭鈞找到美國老師,求他幫自己出國留學。

等簽證的兩年里,鄭鈞在北京流浪,睡天橋。

黑豹樂隊找主唱,鄭鈞唱歌的樣帶輾轉到了樂隊經理人郭傳林手里。

偶像外表,慵懶嗓音,不一樣的夢囈和騷氣,鄭鈞的曲風在搖滾和民謠間搖擺,就像樸樹。

郭傳林把帶子呈送“大老板”——曾一手打造Beyond的陳健添。

自此,大老板的“紅星音樂生產社”有了鄭鈞。

經過一年多的準備,1994年搖滾專輯《赤裸裸》面世。

唱片銷量幾十萬,盜版量數不過來。

《赤裸裸》是一個青春符號,代表鄭鈞一窮二白,簽了公司時已身無分文,只能涎著臉找老板陳健添預支3000塊吃飯的自嘲。

《赤裸裸》也代表欲望橫流的“浪子”碎片,憑著一張老秦人雕塑般的臉,身邊圍繞各式各樣的姑娘的生活。

高曉松書里講過一件事。

一次鄭鈞和他一起去酒吧,鄭鈞喝大了仰頭睡著,醒來醉茫茫地望一圈,突然感慨:“這屋里的妞,我都’好’過。”

應和專輯另一首神曲《回到拉薩》的歌詞:“沒完沒了的姑娘,沒完沒了的笑”。

鄭鈞那時候沒去過拉薩,只是腦子里一個靈光:加一點民族的元素,是不是更有意思?

沒想到這首歌讓自己一夜成名。

自此,這成了鄭鈞的絕招,《第三只眼》添了印度元素,在《路漫漫》更有了家鄉的華陰老腔。

李健曾說過,鄭鈞的西安音是他最迷人的一部分,就像唐朝天下無敵的寂寞。

原來最具威力的武器,就藏在記憶深處。

姥姥的舊樓、爺爺的大宅院,1400年的古城舊貌……都是故事,都是滄桑。

鄭鈞開始為西安這座城市寫歌,將厚重的情感寄托給了《長安長安》《蒼天在上》。

可是這些歌里,總是有一些揮之不去的悲愴。

這么多年,鄭鈞還是放不下牽掛,在早失父愛的城,永遠有一種殤。

2020年,《我和我的家鄉》上映,電影推廣曲是鄭鈞的《父的三北》。

電影《我和我的家鄉》海報

創作靈感來自于陜西民謠“趕牲靈”。

舊社會底層的男人為了養活一家,跋山涉水,餐風飲露,走西口往往一去不復返。

鄭鈞的父親,遠離妻兒,獻身三北防護林,享年39歲。