在最新一期《乘風破浪》中,五位女歌手以全新的曲風和被修改的歌詞重新演繹了經典勵志曲目《星星點燈》。7月3日,原唱、創作者鄭智化發布微博,對《星星點燈》造“亂改”,表示“震驚”、“憤怒”、“無奈”。

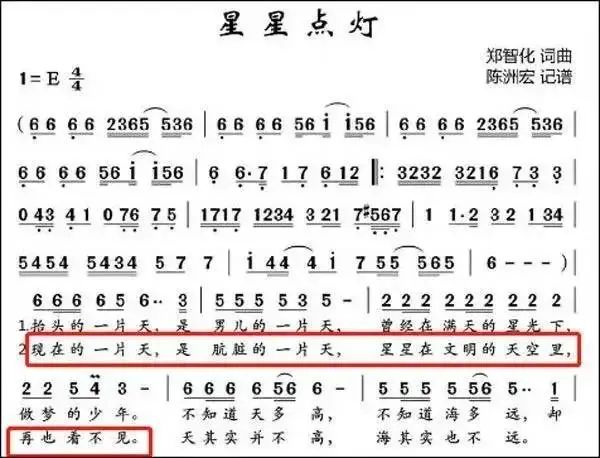

翻唱版與原版有兩處區別較為明顯——

第一處:翻唱版在原版的基礎上,加入了更多的鼓點、電音、尾音、rap等節奏感的譜曲元素;

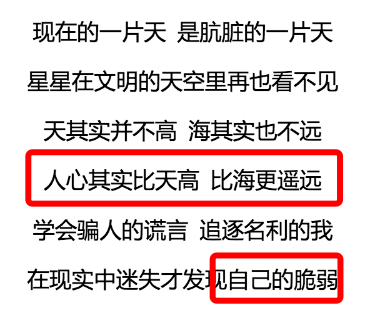

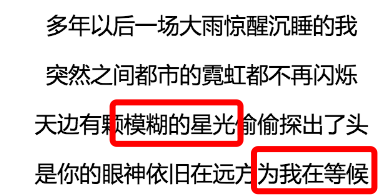

第二處:歌詞第一句“抬頭的一片天,是男兒的一片天”,“男兒”改成了“我們”;原歌詞中“現在的一片天,是骯臟的一片天”,“骯臟”被替換成了“晴朗”;原歌詞中的“星星在文明的天空里,再也看不見”,“再也看不見”被改成了“總是看得見”。

隨后有網友挖出,早在央視版的《星星點燈》中,歌詞就遭到了上述更改。截止發稿前,《乘風破浪》節目組并未對此事發表回應。鑒于事件信息有限,節目組跟鄭智化打沒打招呼我們不得而知,暫時無法從版權的司法角度為事情下結論。

單從修改前后歌曲傳遞出的情緒效果和意識形態表達來看,這次改編稱得上是顛覆式的,改編者僅通過一兩個字眼的微調,完全站到了創作者的對立面,就把一首濃縮少年成長的殘酷吶喊,曲解成了你好我好大家好歲月靜好的甜寵小情歌。

1993年應邀來到央視舞臺,鄭智化表示:“希望借《星星點燈》這首歌,給身處黑暗中的人,帶去點點星光;身殘,但不要心殘, 殘疾人也有自己的一片天空”

生來患有小兒麻痹的鄭智化,自小不能體驗行走的意義,經過多年的訓練,終于只能依靠拐杖量力行走;

身體的缺陷招致了他人的嘲笑和譏諷,鄭智化曾回憶說,自己的一生都在治愈不幸的童年。

經歷了螺絲釘一樣的打工生涯,品嘗了開花但未結果的愛情苦果,這也決定他的作品中,必然帶有底層堅韌頑強的小草品格,以及刺痛麻木社會的批判和勵志色彩。

首先,讓我們回過頭來解讀鄭智化試圖通過《星星點燈》傳遞什么。

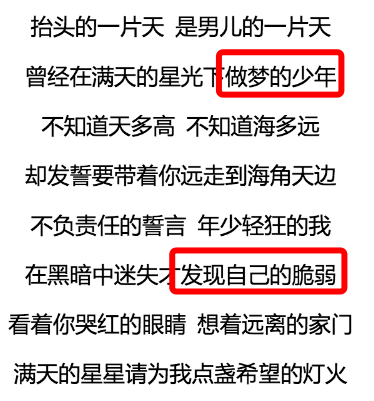

歌詞講述了一個志比天高的少年在現實的重重打擊下,重新思考個體命運與時代脈搏,并最終找回信仰的故事。

第一段,試與天公欲比高的少年遠走天邊,卻發現帶給身邊人的只有哭紅的雙眼和對家鄉的思念,于是抬頭看天,祈求星星為他指明前路;

第二段,少年學會了騙人的謊言、迷失在名利之中,身邊人的離去后,少年第二次抬頭,看到了多年前的那顆星星,只有失意和落寞;

第三段,一場大雨后讓城市的聲色犬馬褪去光環,少年抬頭,看到了那顆在陰云背后模糊的星星,最后一次放聲吶喊,點一盞心燈,重拾遺失的自我。

整首《星星點燈》帶有強烈的敘事感,呈現出了遞進的情緒節奏,通過樸實無華的歌詞和極具現實感的生命體驗,聽者能腦補出一個少年在城市森林中摸爬滾打的各個片段。

同理,歌曲《水手》能成為經典,為老中青三代人傳唱,也來自創作者對生活的深刻體會以及樂觀頑強的心態。

這首歌道出了大部分人的生命軌跡——

青年人聽到“擦干淚,不要怕,至少我們還有夢”,瞬間雞血加滿,年輕就是可以不斷地推翻重來;

中年人,有感于“說著言不由衷的話,戴著偽善的面具”,

老年人,則為「尋尋覓覓尋不到活著的證據」而重新思考生命的意義。

它唱的是30年前的鄭智化,也是30年后的我們。

鄭智化獨特的哭腔,正是我們對世界、對時代無奈而又執著的追問。

看吧——

一代又一代的小人物都是這么過來的,做一株被踩踏最后破土的小草吧,做一滴無聲最后砸穿巖石的水滴吧!

原版的經典,正是來源于它的批判性和刺痛感。

然而改編版呢?

原曲中的勵志、蒼涼、年代感被替換成了disco、Rap、甜美女團風。

炫目的燈光、卡點的舞蹈、灑脫的說唱、甜美的笑容,所有的一切都是流量算法的結果。

總結演唱效果就八個字,沒有感情,全是技巧;

鄭智化的拐杖,也變成了姐姐們從天而降的鋼管;

一代代少年們的泣血感悟,也變成了粉飾美好的陪葬品。

四分半的表演,全然讀不出除「生來就是公主」之外的情緒體驗;詞作者艱辛的復雜的生活體驗在這里被概括成一個空泛的字眼:愛。

“骯臟的天空”改成了“晴朗的天空”;

“再也看不見”改成“總是看得見”。

這兩句顛倒是非、對原句180°的對立改動,與后文的語境自相矛盾,沒聽過的可能會納悶:怎么前面天空還晴朗呢?后面就開始“學會騙人的謊言,追逐名利”了呢?

改動歌詞,無非兩個出發點:

一、保證自己在安全區范圍以內消費經典

二、讓歌詞與舞臺效果更搭調

代價就是創作者原本的意思被曲解,受眾的知情權被冒犯。

作品被別有用心的刪改、被平臺方夾帶私貨,這起事件看似是個例,實則在文藝界已潰爛成觴。

鄧紫棋《光年之外》在登上衛視后,歌詞中的“亂世”被改成了“巒石”,“爆炸”改成了“包扎”

前兩年大火的《野狼DISCO》,一經春晚播出,保留原編曲,規避更改所有敏感詞匯,原有的東北蒸汽朋克秒變歡喜中國年;

萬青成名曲《殺死那個石家莊人》都聽過吧?

唱的是被時代壓彎腰被迫躺平的普通人;

而它的正能量版《殺不死的石家莊人》,唱的則是“厲害了,我的國際莊”

“如此生活三十年,直到大廈崩塌”改成了“日新月異二十年,初心指引方向”

本來是東,偏偏改成西。

你說人生艱難,及時行樂;偏偏給你改成歲月靜好,勇往直前。

這既是對受眾的侵犯,也是對創作者的強J。

說到這兒,很多影迷笑了。

提到刪改、特供、正能量,那我們電影圈可更有發言權;

去年年底《搏擊俱樂部》的笑話就不多說了,單提一個不太知名的例子——

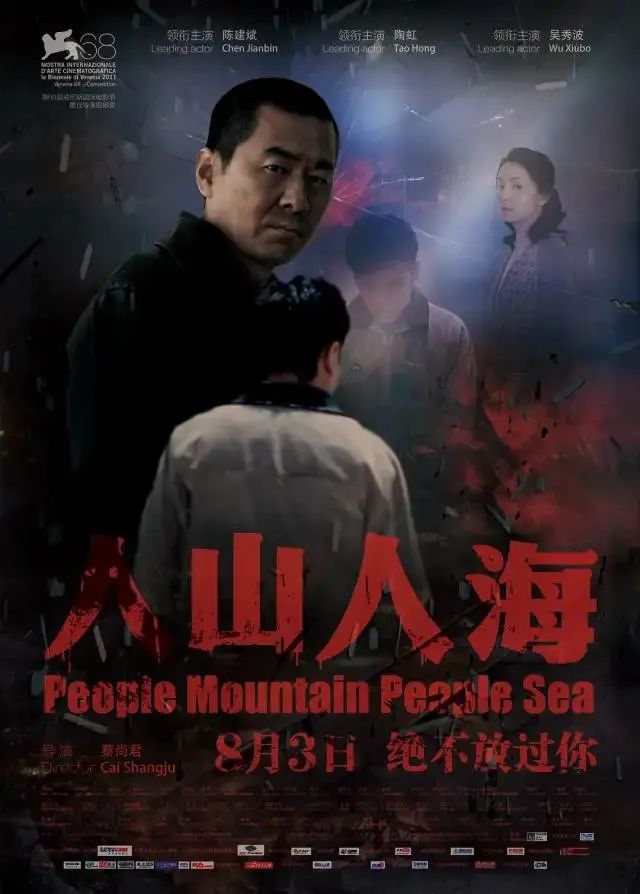

2011年,蔡尚君導演的電影《人山人海》能拿下68屆威尼斯第二高獎項;

國內一經上映,罵聲一片,邏輯不通,壓抑消沉,這水平怎么拿的銀獅獎?

后來才知道,拿獎的電影,與公映的那部,完全兩回事。

可片長明明一樣,不存在刪減啊?

原來,除了幾處輕微的改動外,剪刀手將影片結尾拿到了片頭,陳建斌飾演的男主,從一個不惜自我毀滅也要復仇的追兇者,變成了一個改過自新放棄復仇的順民。

于是,影片的正負能量發生一百八十度轉變。

但公映時,片方依舊可以宣稱「足本上映。」

再講一個哭笑不得的例子——

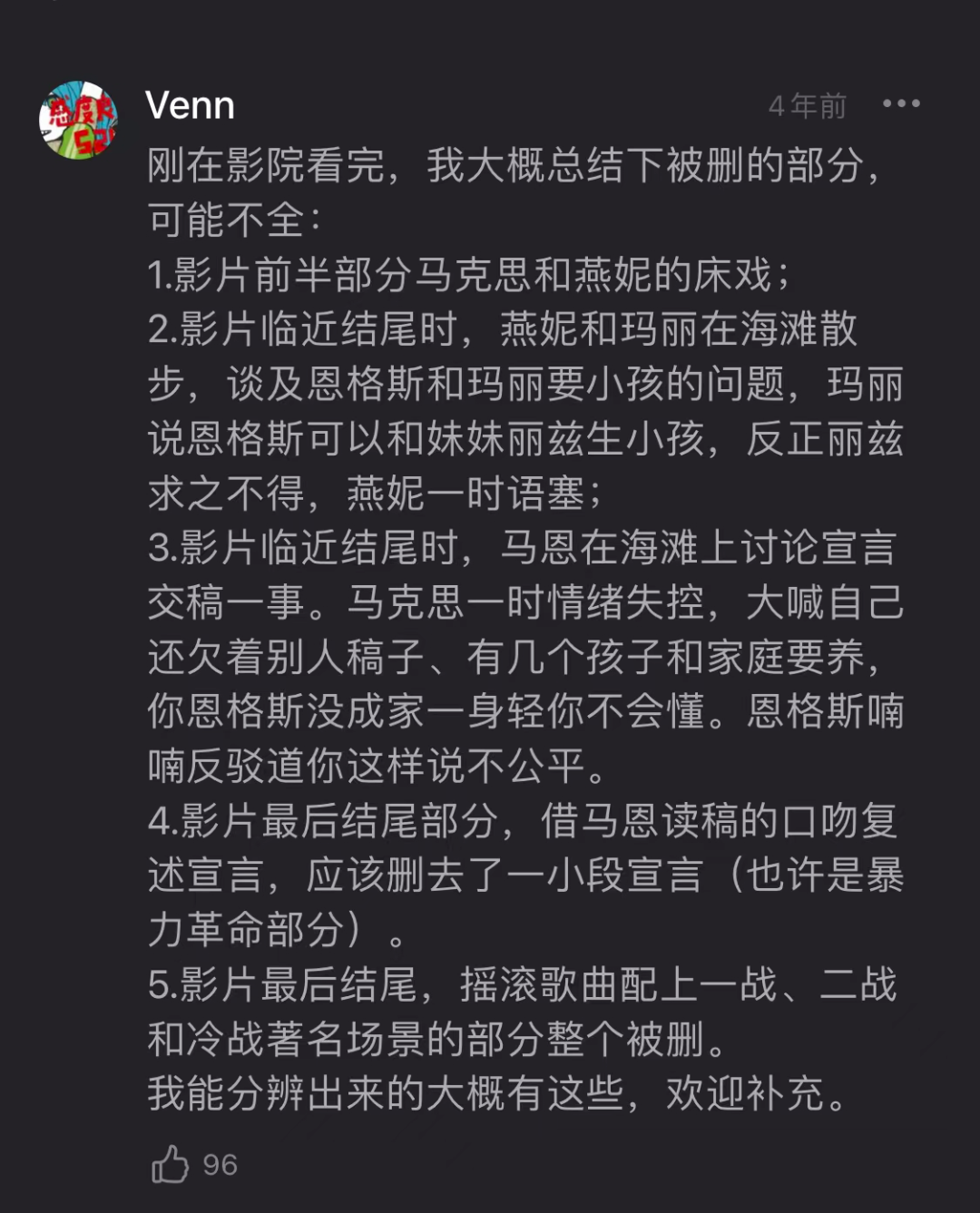

2018年國內公映的電影《青年馬克思》遭遇3分鐘刪減。

有網友總結出其中刪減的情節如下

透過改動,大家可以自行體會其后的意識形態表達。

所以你看,千萬別小看刪改,一個不留神,就“聽了一首假歌”“看了一部假片”“讀了一本假書”,最后得出與原作者完全相反的「顛覆性」體驗。

有個詞叫“防微杜漸”,我們作為受眾,作為文娛產品的消費者,如果防不住滲透、堵不住污染,那能做的,只剩下警惕了。