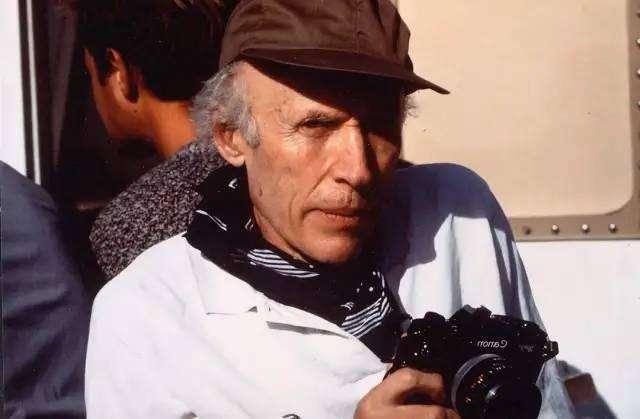

關于侯麥,我們似乎總是知道得太少。/圖源網絡

法國人是天生的“情種”,法國電影的情感也包羅萬象,然而說到描繪法國人的情感世界,不能不提埃里克·侯麥。看過他電影的人,都會親切地稱呼他侯麥。關于侯麥,我們似乎總是知道得太少。

20 世紀 50 年代初,曾在巴黎高中教書的侯麥,與克勞德·夏布洛爾、雅克·里維特、讓-呂克·戈達爾和弗朗索瓦·特呂弗,共同進入了《電影手冊》雜志社工作。后來他的這幾位同事,都成了法國電影新浪潮中響當當?shù)娜宋铩6铥湆儆诖笃魍沓傻哪且粋€,但他卻是最細致入微、水平最穩(wěn)的電影人。

《漫不經心的傳奇》,謝強、嚴倩虹著作。

在著作《漫不經心的傳奇》中,謝強、嚴倩虹曾評價道:“侯麥之于法國,猶如小津安二郎之于日本。”如果說“電影進入生活”是新浪潮的“行動綱領”,那么侯麥,就是將綱領貫徹始終的人。

了解侯麥的人可能知道,對“道德”與“情感”的探索,是他電影中共同的特征和主題。理性“談風月”的侯麥,像個工筆畫大師,在長達40年的創(chuàng)作中,一直致力于描摹那些困于情愛迷宮中的男女,以及他們靈魂深處的危機。

批評年代的“道德內省”

20世紀50年代中期,《電影手冊》經常刊出對當時頗有聲望的電影導演進行抨擊的評論文章。但是,僅寫評論并不能滿足這些年輕人,他們轉而向朋友借錢,并且使用實景拍攝、降低成本的方法,自己動手拍電影。

電影《人約巴黎》劇照。

安托萬·德·巴克在《侯麥傳》中,記錄了侯麥領導《電影手冊》,成為新浪潮“發(fā)源地”的經過。侯麥對非一流的電影不吝贊美之詞,但對涉及新浪潮的片子,則評價得委婉很多,甚至加以批評。侯麥清醒地認識到,“要我在法國新電影中分出高下來,這是不可能的事,因為它們離我都太近了,新浪潮是否被載入史冊,歷史會作出篩選”。

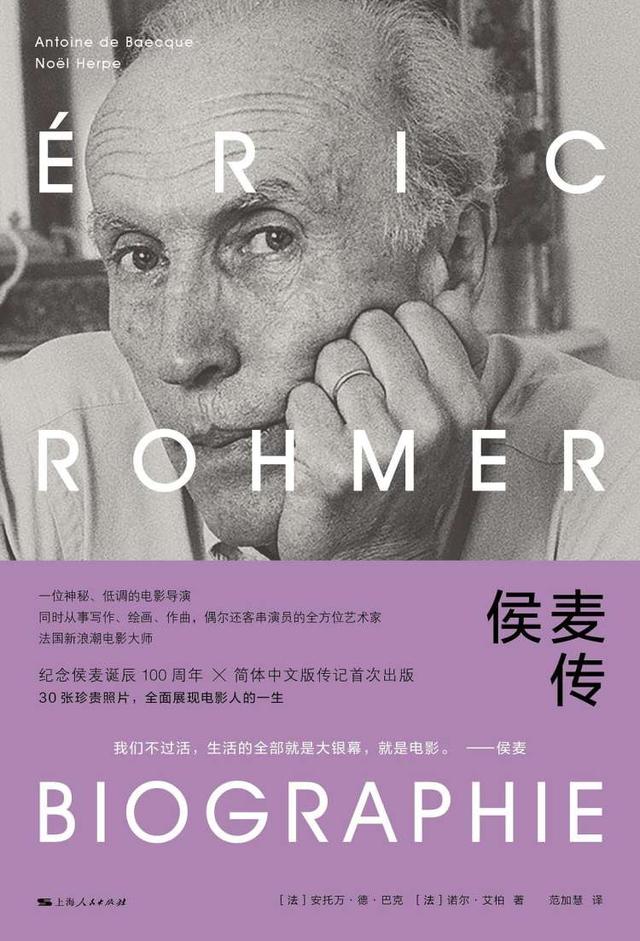

《侯麥傳》,安托萬·德·巴克著。

“繪畫界有回歸具象藝術的趨勢,傳統(tǒng)文學形式也已不再身份低廉。”這些在評論家的眼里,都有漫長的時間脈絡作為參考。而在當時,電影誕生不過短短數(shù)十年,隨著新技術的不斷產生,具有強大的“顛覆性”。作為《電影手冊》的主編,侯麥將這種“批評和自我批評”的精神,嵌入了法國電影新浪潮歷史的重要一頁。

批判精神,還可以從侯麥的電影中窺見一二。他鏡頭下的男人和女人,都有著強烈的“道德內省”。

在侯麥“六個道德故事”系列中的《慕德家一夜》里,有這樣令人難忘的一幕:

電影《慕德家一夜》劇照。

圣誕節(jié)前的平安夜, 一位熱情而美麗的女士邀請一位男士與她共度良宵。在此之前,這個男人剛剛決定要結婚,此刻他的心也不會動搖。然而,當他們在房間里暢談哲學之時,窗外的大雪卻將他們困于一室。無奈之中,男人起先試圖在床對面的扶手椅上過夜,但最終還是選擇了妥協(xié)。他輕聲走到床邊,在女人身旁躺下,出于高潔之心,他并沒有躺在她那條白色的毛毯上。在新年即將到來的法蘭西,這一男一女以這樣的方式共度了一夜。

除了佩服男人笨拙而嚴格的自我克制外,更重要的是,在那個房間里,在那個隆冬的靜謐雪夜,我們已與他們兩人一起沉浸其中。類似這樣對人性的“試探”,在侯麥的電影中隨處可見。他以知識分子的冷靜,剖析面對“情感誘惑”的紅塵男女,在欲說還休的對話中,展現(xiàn)出一種“發(fā)乎情,止乎禮”的情欲未完成狀態(tài)。也許我們也可以簡單地稱之為“曖昧”。

電影《圓月映花都》劇照。

這一點,或許與侯麥鮮有緋聞的人生悄然重合。他按部就班走入婚姻,并與妻子生育了兩個孩子。他時常與“侯麥女郎”們喝茶聊天,但從未惹來緋聞和麻煩。人們或許只能從他在《圓月映花都》里半真半假的慨嘆——女人們只看到他的才華與智慧,而無視性層面的他——探一探他心緒的波動與翻涌。

顯然,他總是把生活與電影之間的分界線劃得十分清晰。就如,侯麥的真名是莫里斯·謝赫,外號“大莫莫”。但是,無論真名還是外號,均為家人與朋友的專屬,侯麥這個名字只屬于拍攝電影的莫里斯·謝赫。

在“談情說愛”上,

永遠有著充沛的精力

有人說,看侯麥的電影,一定要記住故事中人物的名字、職業(yè)和身份。因為可能不知何時,人們就會覺得他們說的話、做的事,好像都和自己有關。

電影《冬天的故事》劇照。

法國電影學家米歇爾·塞爾索在《埃里克·侯麥》一書中曾經提到,“侯麥電影中的人物好像只是某種社會游戲的主角”。這句話在《冬天的故事》中最為明顯——片中人物不是現(xiàn)代性的典型男女,也不融入任何一個時代或社會背景,他們只是體現(xiàn)生活的狀態(tài)、人的狀態(tài)。我們可以說菲麗茜是在游戲人間,但也可以說這就是事實。

如果純粹地觀察侯麥電影中的男男女女,仿佛可以看到一張完整的色譜。他們有的冷漠,有的熱絡,有的陰郁,有的活潑,有的年輕,有的年長,有的天真,有的狡猾。他們在《慕德家一夜》中是清教徒,在《女收藏家》中又是放浪子。但是無論如何,他們都有一個特點——在“談情說愛”這件事情上,永遠有著充沛的精力。

電影《女收藏家》劇照。

人們常用“話癆”二字形容侯麥的電影。他的故事都以大量的對話作為支撐。但這些對話卻并不蒼白、惱人,言語之間有著高強度的思辨性,對于情感的表達也充滿了洞見,即使主人公的想法既焦慮又愚蠢,侯麥也都讓它們原原本本地展現(xiàn)在銀幕上。這些喋喋不休的絮語背后,是一幅幅生活在現(xiàn)代社會中的人的精神畫像。

然而,并不是每個人都如此熱衷于侯麥的作品。在《夜行者》中出現(xiàn)過這樣一句臺詞:“我看過一部侯麥的電影,感覺就像等待油漆變干那樣漫長乏味。”

也有人提出質疑,認為侯麥電影里講的東西,在小說里一樣能講。米歇爾·塞爾索也曾經這樣形容侯麥:“作為批評家和電影愛好者,埃里克·侯麥首先是一位作家,其次才是電影導演。”

侯麥表示,他所拍攝的角色,并不是從他的生活中尋找的原型,而是將基本元素組合成少數(shù)的幾種人,然后讓他們自然地發(fā)生“化學反應”。/電影《女收藏家》劇照

對于種種評價,侯麥在《致一位影評人的信》中作出過回復。他所拍攝的角色,并不是從他的生活中尋找的原型,而是將基本元素組合成少數(shù)的幾種人,然后讓他們自然地發(fā)生“化學反應”:一個男人正在猶豫是否與一個女人相愛的時候,受到另一個女人的安慰,當這些設定完成,只需要等待他們,自己作出判斷和選擇。

對于侯麥而言,或許“巧合”和“偶然性”,才是拍電影這件事情的魅力所在。因為“談情說愛”是人類的本能,而“本能”本身就是一種生命力和創(chuàng)造力。

平凡生活里的詩意棲居

說起法國的浪漫,不得不提電影中的巴黎。

我們從《新橋戀人》里的塞納河畔左岸感受瘋狂的夜晚,還能從《穿普拉達的女王》中領略協(xié)和廣場那永不遲暮的白天。無論是《天使愛美麗》中擁有夢幻巴黎氣質的圣心殿,還是《愛在日落黃昏時》里愜意慵懶的純情咖啡廳,巴黎這座城市,都堪稱電影的“愛巢”。

電影《穿普拉達的女王》。

侯麥的電影也永遠離不開巴黎,但是他所展現(xiàn)的巴黎,都是一些最普通的街道、公園、住宅。這些看似毫無特點的地方,恰恰在他所展現(xiàn)的平凡生活中,構成了一個個充滿詩意的棲居之地。

其實僅僅用“浪漫”來概括法國電影的特點,有失全面。謝強曾作出過這樣的評述:“法國電影從來不單純是娛樂或說教,它總是希望在這些之外奉獻思想。”

巴黎是侯麥的電影世界的中心。/電影《娜嘉在巴黎》

1965年,侯麥拍過一部以巴黎的凱旋門為主角的短片《星形廣場》,展現(xiàn)了當?shù)厝松钆c工作狀態(tài)的真實寫照。他曾在讓·納爾博尼的采訪中坦言:“我們對于美麗的事物,關注的總是‘修辭’,卻常常忽略事物的‘本質’”。對事物本質的展示和追求,可以說是侯麥所有創(chuàng)作的出發(fā)點。

在侯麥的電影《女收藏家》中,當男主角的原定計劃被突發(fā)事件打亂時,他這樣說道:“我要回歸到我的理論中來。”這句臺詞不僅是整個“六部道德故事”系列的關鍵,對于侯麥的其他很多作品亦是如此——每個人都擁有自己的愛情理論,但是當誘惑出現(xiàn)的時候,他們不得不面對“理智與情感”的激烈沖突。

電影《女收藏家》劇照。

這樣的電影,從很大程度上體現(xiàn)了法國文化的核心:思想與存在。法國電影是訴說思想的奇妙之地,它的誕生,具有哲學意義。

實際上,法國的當代思想家、哲學家們,大都也在不約而同地把視線投向人類的日常生活。這種人文關懷指導哲學“下凡”,解決民生問題,發(fā)現(xiàn)社會問題。而侯麥的貢獻,或許就是在電影的一隅之地,提供了一種看到“平庸”傳奇的方式。畢竟沒有什么,是比自身感受更重要的了。