首先要說明一點,并不是買了一首歌的演出版權就能為所欲為。我國《著作權法》第十條第四項明確規定: 保護作品完整權,即保護作品不受歪曲、篡改的權利。保護作品完整權屬于著作權的人身性權利,沒有期限,作者死亡后由其繼承人或受贈人代為保護,如果沒有繼承人或受贈人則由著作權行政管理部門給予保護。

用通俗的話講,鄭智化《星星點燈》的作品完整權屬于他的人格權部分,永遠都歸他本人或繼承人所有。就算買了詞曲版權、演出版權,也不能亂改。要改,須先經過本人同意。

如果有些人還天真地認為:“既然節目組買了版權,想怎么改就能怎么改”,可以收聲了。

雖然一千個讀者心里有一千個哈姆雷特,雖然每位著作權者對自己作品被改編的態度都不盡相同,但如果你介意別人侵犯你的作品完整權去打官司,在中國是能夠得到法律保護的。

金庸八十幾歲的時候,還對別人把他的作品改成黃色小說并且商用而生氣。老友倪匡勸他別生氣,算了,金大俠還是起訴了。當年的查良鏞訴江南案成為“同人作品第一案”,結果金庸勝訴,為行業的灰色地帶樹立了審判標準。鄭智化也可以考慮起訴,為行業和大眾做一次普法教育。

討論的浪潮中還有一種很大的聲音,雖然規避了法律問題,但是比較陰暗。他們拿鄭智化的“過氣”和王心凌的“走紅”作對比,透著一股慕強凌弱的臭味。這種聲音認為,現在紅的是王心凌,因此天然地站立于高處。凡是于她不利的聲音,都是為了蹭熱度或是抹黑她。當紅的王心凌在《乘風破浪》第三季的一場公演里和另外四位女星唱跳《星星點燈》,無論如何改編,都是給不紅的鄭智化臉上貼金。后者猶不知足,還發出抗議的聲音,實在是得了便宜又賣乖,說難聽點就是給臉不要臉。

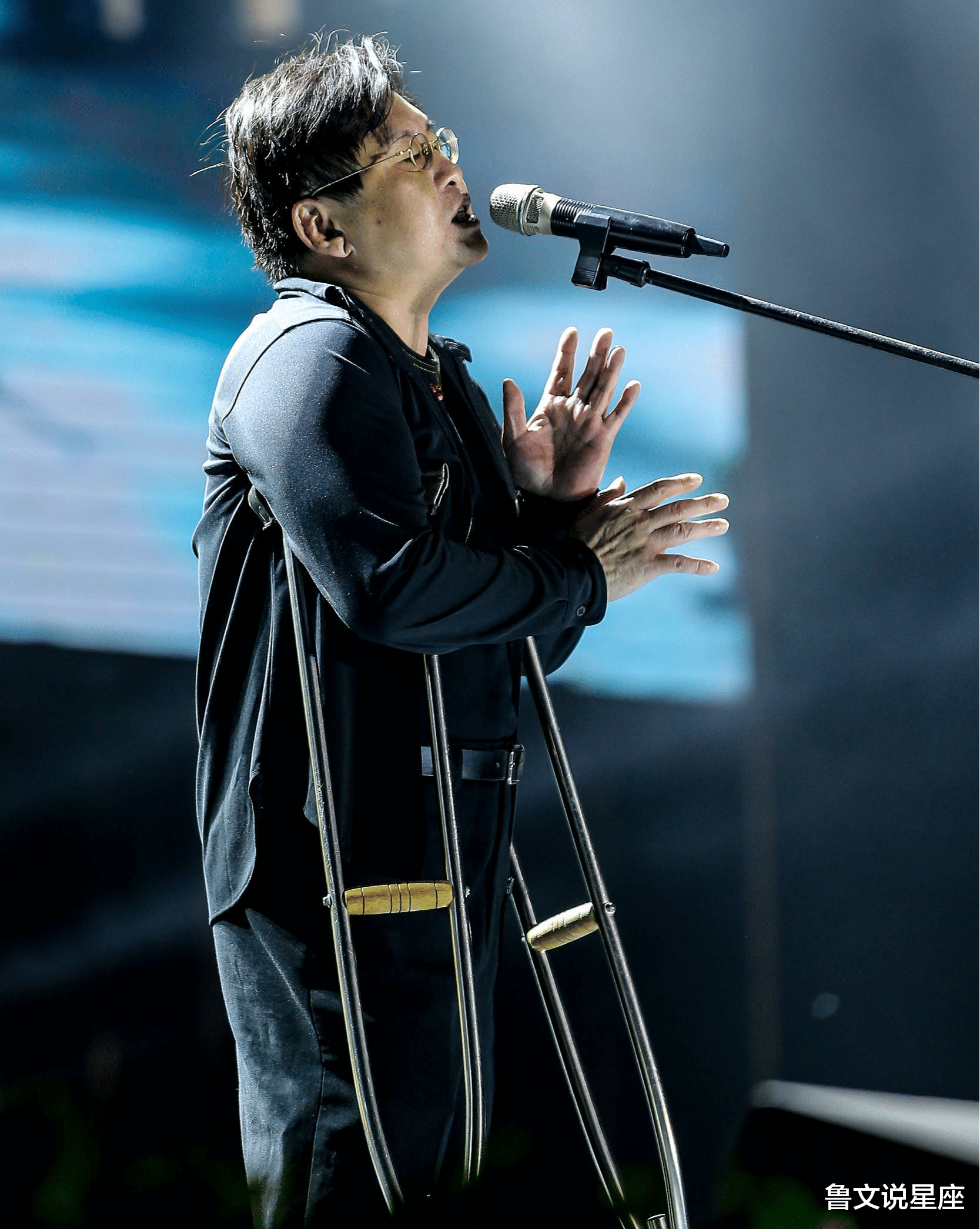

2016年,鄭智化

但是不好意思,文化的世界里沒有成王敗寇。創作不是零和博弈,不是以“走紅”程度為標準的單維度比拼。藝術作品和藝術人格的生命有時極短,像蜉蝣朝生暮死。有時極長,今天仍然有很多人讀著幾千年前的詩而以為美。當世不為人欣賞的,后人或許極為推崇。一時烈火烹油的,也會雁過無痕。雖然長短不定,一般來講,作品的生命總是比創作者的要長。

鄭智化應該對《星星點燈》的生命力有信心。他在自我定位中,表現出對創作和思想力量的重視:“我應該是個藝術家;同時是個博聞多學的思想家。”做音樂之前學的建筑、干過工程、做過廣告,退出歌壇后又開過IT公司的鄭智化,大概不屑于用蹭熱度的方式刷存在感。很久沒在公開場合露面,又確實寫過一些好歌的鄭智化,現在發聲應該,只是出于對智力活動成果的保護。

但作為受惠于舊版本,歌聲縈繞耳邊多年的聽歌人,還是有話要說。

有些人覺得改編版歌詞光明勵志,符合今日時代氛圍。他們或許不知道,沙漠里才有最極致的陽光,沒有影子的物體很嚇人。

鄭智化的《星星點燈》和羅大佑的《鹿港小鎮》一樣,寫于上世紀八九十年代全球產業鏈向臺灣轉移,大量農村人口涌進城市的時期。離家、迷途、流水線和星光,個人經歷隨著人口流動和青春的流逝急遽變動。雙腳就像站在流沙上,海浪和白云以巨大的力量運動,萬事萬物變動不居,心靈的感受和物質的保障也動蕩不安。這樣的集體感受凝結成幾首歌。聽歌人以它們為風云際會和生命歷程的結晶,自有珍貴的意義。

挑戰時代的記憶是很難的。就算從未離開家鄉,誰沒有過四顧茫然,抬頭不見星光的時刻?《星星點燈》不僅是游子的歌,它還是1990年代斑斕中的一條光帶,用時代的故事撫慰了人最基本的情感:迷茫和希望。

這首歌最后的兩句是“星星點燈 照亮我的前程/用一點光 溫暖孩子的心”。人心向暖,不會因為骯臟的天空星月遁形就輕易放棄。歌詞有完整的邏輯,先是離家打拼、星光黯淡,然后大雨澆滅了霓虹燈,出現一顆模糊的星星,為迷途的人指引前路。

《乘風破浪》唱跳《星星點燈》的五位女星

改過的歌詞把曲折的人生拉直,從夢想的曾經瞬移到光明的現在,呼呼直奔希望的未來。它似乎暗示,人生的風雨都是扮家家,假的。正確地施以魔法,就能讓不幸遠離。

“晴朗的一片天”和“總是看得見”,透露出對音樂理解的偏狹。什么時候,跳舞歌曲只能與明亮歡快的歌詞匹配,不允許其他情感的存在?人為什么不能在悲傷中跳舞,傷心時雙膝只能跪下嗎?

隱隱約約,我還嗅到一絲諂媚的味道。生活在好時代的人,難道沒有權利失落彷徨,只能天天晴好,日日放光明嗎。

《乘風破浪》改編版《星星點燈》令人不快的地方,除了詞改得拙劣,邏輯不通,也表現出對原作者的缺乏尊重。遲遲沒有回應加深了這種印象。有一種可能,一切都出自高明的策劃。孵化出引起廣泛討論的話題,是一檔綜藝節目極大的成功。如果是這樣,那它成功了,確實可以讓輿論再發酵一會兒,再作出最聰明的回應。