標(biāo)題出自影評(píng)人毛尖的一次演講,原話是這樣:影視劇就是全中國(guó)最封建的地方,永遠(yuǎn)是按地位、按財(cái)產(chǎn)來(lái)分配顏值,按顏值來(lái)分配道德和未來(lái)。沒錯(cuò),不過(guò)如今看來(lái),古裝偶像劇還是要比現(xiàn)代偶像劇更勝一籌,至少現(xiàn)代人一般還沒那工夫去研究什么嫡庶有別、妻妾有序,也很少會(huì)有人時(shí)刻不忘自己背上的那座貞節(jié)牌坊。

如果說(shuō),那些充斥著“霸道總裁愛上我”的橋段,極力將資本與權(quán)力背后的暴力進(jìn)行審美化、合理化的現(xiàn)偶劇是以最小清新的故事,講著最銅臭味的內(nèi)核,那么,我們的許多古裝偶像劇則可以說(shuō)是化著最時(shí)尚的妝容,說(shuō)著最流行的話語(yǔ),擺著最現(xiàn)代人的姿態(tài),暴露著最封建主義的頭腦。

有人說(shuō),如今的影視圈簡(jiǎn)直在大踏步倒退,有人卻說(shuō),要真倒退個(gè)幾十年倒是天大的好事兒。這是個(gè)玩笑話,那我們換個(gè)準(zhǔn)確點(diǎn)的說(shuō)法,就說(shuō)“退步”吧,但也并不是最近才退步,而是一直在退步。當(dāng)越來(lái)越多的從業(yè)者在業(yè)務(wù)能力上都失去了對(duì)藝術(shù)和專業(yè)性的敬畏,當(dāng)演藝圈門檻從專業(yè)能力變成了資源后臺(tái),影視劇自身便也無(wú)可避免地一步步淪為資本洗錢、明星圈錢和粉絲投射愛欲的工具。這樣的事情幾十年來(lái)一直在發(fā)生,只不過(guò)底線越掉越離譜,直到跌至地殼深處。

之所以許多網(wǎng)友的童年記憶還能被一再懷念、“文藝復(fù)興”,一方面是因?yàn)椋?0后未曾見過(guò)這些80、90后的童年一樣,作為當(dāng)下最活躍的網(wǎng)民主體的80、90后也并不熟悉自己出生前的作品,另一方面則是因?yàn)檫@些記憶中的經(jīng)典確實(shí)還尚存一些從前人民藝術(shù)家留下的文化遺產(chǎn),還講點(diǎn)良心和臉面,業(yè)務(wù)能力也還沒有喪失殆盡。

而到了如今,就實(shí)際能力而言,許多熱播劇所展現(xiàn)的卻已經(jīng)和任何一個(gè)普通人為了自?shī)首詷?lè)而寫寫小說(shuō)、演演話劇(過(guò)家家)的水平無(wú)異,甚至可能還不如業(yè)余人士中的某些佼佼者,只不過(guò)業(yè)余愛好者往往都很有自知之明,不愿輕易“獻(xiàn)丑”,而某些從業(yè)者卻在資本的蠱惑下將十足下乘的表現(xiàn)拿出來(lái)貽笑大方,還辯說(shuō)這是多么努力的成果、多么精心的創(chuàng)造。

將原本可以幫助數(shù)萬(wàn)窮人脫離貧困的巨額資金拿來(lái)制造影視垃圾,已足夠令人心痛和無(wú)語(yǔ),可能也正是由于這個(gè)原因,《夢(mèng)華錄》的出現(xiàn)讓“苦古裝丑男久矣”的觀眾們?nèi)绔@至寶,進(jìn)而引發(fā)了“報(bào)復(fù)性好評(píng)”。相信許多人都曾被劉亦菲、陳曉的神仙顏值和古風(fēng)古韻的美術(shù)攝影吸引而來(lái),然而沒過(guò)幾集,卻是乘興而至過(guò)后的敗興而歸,因?yàn)楸却种茷E造更可怕的,是劇中情節(jié)與臺(tái)詞開始明目張膽、毫不避諱地認(rèn)可那些貞潔觀念、蕩婦羞辱和封建等級(jí)制的合理性。

正如毛尖所說(shuō),“中國(guó)電影走過(guò)了一百多年,左翼電影千辛萬(wàn)苦把清白的良心還給了底層,然后一百年不到,我們的影視劇又把心機(jī)和窮人、天真和富人進(jìn)行了連接。”當(dāng)然,這里還要加上貞潔和女人,權(quán)勢(shì)和男人。

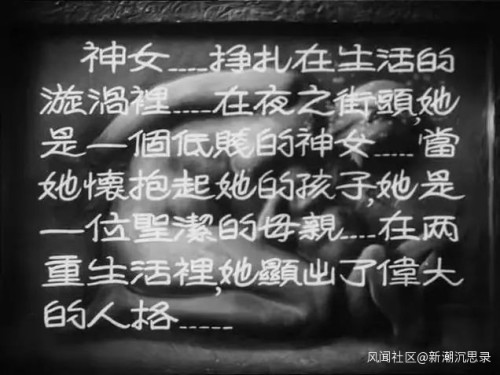

但這也并非什么偶然的事情,而是我們這幾十年飛速發(fā)展的過(guò)程中整個(gè)文化大環(huán)境的變遷使然。毛尖所說(shuō)的“左翼電影”是指20世紀(jì)30年代由夏衍等左翼知識(shí)分子為了激發(fā)國(guó)人的階級(jí)覺悟、抗戰(zhàn)熱情,而創(chuàng)作的一系列表現(xiàn)下層人民苦難生活及其抗?fàn)幘竦淖髌罚渲凶罱艹龅拇碜骶陀腥盍嵊袼餮莸臒o(wú)聲片《神女》。

這同樣是一個(gè)講述妓女生活的故事,女主角靠著一點(diǎn)賣身錢獨(dú)自撫養(yǎng)年幼的小孩,后被流氓惡棍所霸占,遭受盤剝、家暴,在為孩子開家長(zhǎng)會(huì)時(shí)還要忍受他人的指指點(diǎn)點(diǎn),還被聯(lián)名要求她的孩子立即退學(xué),但她依然在堅(jiān)強(qiáng)地生活著,直到最后被欺壓得忍無(wú)可忍之時(shí),她拿起酒瓶,砸向了流氓的頭。在創(chuàng)作者眼中,她不僅不骯臟、低賤,相反還比銀幕前的所有人都要神圣和高貴。

盡管從現(xiàn)在的女性主義視角看來(lái),這種“大地母親”式的人物塑造仍未免有點(diǎn)“捧殺”之嫌,但不可否認(rèn)的是,影片中所流露出的那種對(duì)底層女性的尊重、同情與欣賞是如此真切,以至于跨越百年仍能讓今時(shí)今日的觀眾為之動(dòng)容,也讓今時(shí)今日的藝術(shù)家、上等人們?yōu)橹诡仭?/p>

這些左翼電影的創(chuàng)作者許多在后來(lái)都入了黨,去了延安,成為人民電影的奠基人。也是從毛澤東的《在延安文藝座談會(huì)上的講話》開始,“文藝為人民服務(wù)”的方針被確立下來(lái),建國(guó)后的“十七年電影”中,工人、農(nóng)民、戰(zhàn)士在走上歷史舞臺(tái)的同時(shí),也開始第一次占據(jù)了電影銀幕的主舞臺(tái)。

然而隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,對(duì)于徹底改造舊文藝、舊觀念的要求也變得迫切起來(lái)。1963年毛澤東在給《戲劇報(bào)》的批示中就曾說(shuō):“文化方面特別是戲劇,大量是封建落后的東西,社會(huì)主義的東西很少,在舞臺(tái)上無(wú)非是帝王將相……如果不改變,就改名為帝王將相才子佳人部,或外國(guó)死人部。”毛澤東的憂慮并不是沒有來(lái)由,但客觀來(lái)講,藝術(shù)改造、思想改造又往往是個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過(guò)程,也很難單靠外力達(dá)成,因而也就逐漸造成了后來(lái)幾年中文藝發(fā)展的困境與僵局。

某種意義上說(shuō),1978年的“春風(fēng)”的確讓許多經(jīng)歷磨難的藝術(shù)家們呼吸到了自由新鮮的空氣,不再是只能帶著“政治任務(wù)”的鐐銬創(chuàng)作,而是終于可以“我手寫我心”。如同一種PTSD(創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙),曾經(jīng)的階級(jí)敘事也因而被他們?nèi)嫣鎿Q為某種抽象的、超階級(jí)的“人性”敘事,再次成為被放逐的幽靈。

那時(shí)大家的內(nèi)心OS都近似于:整點(diǎn)什么都好,只要?jiǎng)e“又紅又專”。這也可以理解,在從小接受某些已然僵化、變質(zhì)的“思政教育”的過(guò)程中,大家應(yīng)該都有過(guò)類似感受。可他們未曾預(yù)料的是,一旦徹底丟棄了“又紅又專”這道防線,此后所面臨的就將是一切經(jīng)由數(shù)次革命所革除的糟粕如決堤洪水般的回歸。

不過(guò),封建糟粕的回歸還真和“傷痕一代”、“河殤一代”沒有直接關(guān)系,畢竟他們要解構(gòu)前三十年的歷史還需借重批判“封建專制主義”的名義,因而沒有人能比他們更旗幟鮮明地“反封建”了。中國(guó)人真正開始回收前現(xiàn)代歷史,如戴錦華所言,恰恰是伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起而出現(xiàn)。在民族自信、文化自信開始增強(qiáng)的同時(shí),人們?cè)絹?lái)越自豪于輝煌燦爛的中華文明,這本是一件好事,然而在許多情況下,卻偏偏是站在了一個(gè)認(rèn)同于當(dāng)權(quán)者的位置上。

如果對(duì)近年來(lái)的古裝影視劇做一統(tǒng)計(jì)可能會(huì)發(fā)現(xiàn),從帝王將相、宮廷佳麗視角出發(fā)的歷史敘事要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于升斗小民,當(dāng)然如今可能帝王將相都顯得格局小了,非天神上仙不足以提供觀劇的極致“爽感”。而之所以人們選擇臣服于權(quán)威乃至幻想自己成為權(quán)威,正是因?yàn)樗麄儽唤虒?dǎo)并且相信不臣服、不妥協(xié)已不再具備任何現(xiàn)實(shí)的可能性。

正如好萊塢和迪士尼盡管越來(lái)越力不從心,但仍在堅(jiān)持用他們虛偽的“政治正確”來(lái)掩蓋社會(huì)矛盾、挽回受眾一樣,我們?cè)?jīng)的古裝劇,哪怕是美化皇權(quán)制度的《雍正王朝》、《康熙微服私訪記》,至少還試圖在故事中反映某種“民間疾苦”、“世道人心”。而如今的古偶劇卻更進(jìn)一步——裝都不裝了。

白居易詩(shī)中身世凄慘的張好好成了一朝得勢(shì)就目中無(wú)人的“頂流明星”,關(guān)漢卿筆下俠肝義膽的趙盼兒成了聯(lián)手男友對(duì)姐妹進(jìn)行pua的“女上司”,《水滸傳》和《紅樓夢(mèng)》中欺男霸女的衙內(nèi)倒成了鐵憨憨的癡情“搞笑男”,至于時(shí)不時(shí)就出現(xiàn)在臺(tái)詞中的“販夫走卒”則成了誰(shuí)都可以來(lái)踩一腳的nobody。難怪有人說(shuō),《夢(mèng)華錄》怕不是一部以揭露封建主義與資本主義雙重壓迫為己任的社會(huì)問(wèn)題劇。

當(dāng)然,這是一個(gè)頗具諷刺意味、甚至有點(diǎn)悲哀的事實(shí),因?yàn)檫@種對(duì)現(xiàn)實(shí)的揭露近乎一種歪打正著,編導(dǎo)自身大概率是不存什么諷喻意圖的,他們不過(guò)是將自己的所見所聞,所接受的那套社會(huì)中流行的價(jià)值觀念、人生哲學(xué)照搬進(jìn)了影視劇里。例如《人世間》中那些為“認(rèn)賊作父”的片段所配上的溫情bgm、《夢(mèng)華錄》中將趙盼兒被冠夫姓為“顧趙氏”處理成了小夫妻間的打情罵俏,前者至少還借其他角色之口批判了幾句,后者則完全是為了供cp粉“磕糖”而設(shè)計(jì)。

當(dāng)普通觀眾看得滿頭問(wèn)號(hào)的時(shí)候,可能編導(dǎo)自己還覺得這是對(duì)人性的多維呈現(xiàn),是超越庸俗三觀的藝術(shù),而觀眾也正是因?yàn)橛辛藢?duì)社會(huì)本質(zhì)更深刻的認(rèn)識(shí),聯(lián)想到那些魔幻卻無(wú)處不在的社會(huì)現(xiàn)實(shí),才從中看出些許諷刺性的意味來(lái),繼而引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)上的批判熱潮。

批判固然是必須的,但批判不應(yīng)簡(jiǎn)單指向某些創(chuàng)作者試圖惡心大眾的居心叵測(cè),畢竟編導(dǎo)還沒有那個(gè)膽子和能量,演員也不過(guò)是提線木偶。如前文所說(shuō),他們的表達(dá)更多是出于一種無(wú)意識(shí),或者說(shuō),是藏身于這些創(chuàng)作者背后的更為深層而廣泛的集體無(wú)意識(shí)。如果看看彈幕就會(huì)知道,和劇中人物一樣,認(rèn)為“以色事人”者就是低人一等,認(rèn)為女人被打就該從自己身上找原因的觀眾也不在少數(shù)。創(chuàng)作者生活在這些意識(shí)形態(tài)的天地中,只要對(duì)之不經(jīng)任何反思地?zé)o保留接受,就必定會(huì)自然而然地將其銘刻到文本內(nèi)部。

當(dāng)這些作品在表現(xiàn)形式上還具有一定審美價(jià)值時(shí),這種意識(shí)形態(tài)的作用就會(huì)尤為有效。一個(gè)最形而下的例子就是,那些令大家懷念的經(jīng)典古偶中,無(wú)論帝王將相還是才子佳人都個(gè)個(gè)顏值爆表,自然讓觀眾覺得皇子皇孫必定貴氣逼人,郡主小姐都是絕世美人,一旦這些美人變成了普通人甚至丑人,就會(huì)引發(fā)大家的巨大不適。

可是有沒有人想過(guò),難道歷史上這些身份的人物真的就個(gè)個(gè)容貌出眾氣質(zhì)佳?真的就和販夫走卒、鄉(xiāng)野村婦不是一個(gè)物種嗎?有沒有一種可能,盡管某些演員是在不自量力地拿自己的普通相貌去覬覦一個(gè)“偶像”的位置,卻也在無(wú)意中揭開了偶像劇和等級(jí)制文化自身的謊言一角?

今日大眾對(duì)《夢(mèng)華錄》的批判也是一樣,之所以我們對(duì)古偶劇中無(wú)處不在的“封建糟粕”越來(lái)越敏感,正在于它已無(wú)力再像從前那般天衣無(wú)縫地制造熒屏幻夢(mèng),而是處處露出破綻,直到——再美的臉也不好使了。

實(shí)際上,如果真的嘗試用我們的批判理論去重看過(guò)去幾十年來(lái)的所有作品,可能會(huì)發(fā)現(xiàn)除少數(shù)(如網(wǎng)友最近常拿來(lái)對(duì)比的《愛情寶典》)之外,其他同樣無(wú)一幸免。恰恰是那些靚麗的面孔、美好的場(chǎng)景和動(dòng)人的故事幫助作品成功營(yíng)造出一個(gè)又一個(gè)迷人夢(mèng)境,將前現(xiàn)代的意識(shí)形態(tài)合理化,從而彌合著現(xiàn)實(shí)的種種復(fù)雜與矛盾之處。

盡管與當(dāng)下相比,它們甚至可稱得上在傳播“真善美”和“正能量”,比如小燕子就來(lái)自民間,無(wú)視任何禮教與權(quán)威,但她高貴的主角光環(huán)、她的美滿愛情與恣意人生終究還得借由“格格”之名而被皇權(quán)所賦予;又如《上錯(cuò)花轎嫁對(duì)郎》盡管贊美的是一種自由而真摯的愛情,但同時(shí)也從一個(gè)相當(dāng)巧合的例外,讓人們忽視了包辦婚姻下更多的悲劇與血淚,而這一切正是由其劇作、攝影、表演、美術(shù)上的精良所輔助達(dá)成的。

當(dāng)然我們不必因此就全盤否定前人的勞動(dòng)成果,里面值得學(xué)習(xí)的精華其實(shí)很多,但同時(shí)也需意識(shí)到,狂人之所以指著我們的史書典籍說(shuō)那字縫里都是“吃人”,并不只因?yàn)樗莻€(gè)“狂人”。

今日的討論,或許也可視為一次葛蘭西意義上“文化陣地戰(zhàn)”的開場(chǎng),不再是少數(shù)專業(yè)寫作者、發(fā)聲者的孤軍奮戰(zhàn),而是一個(gè)由大量已經(jīng)具備批判意識(shí)、批判理論的觀眾所共同參與的輿論現(xiàn)場(chǎng),此前有關(guān)《流浪地球》的爭(zhēng)論還只是事關(guān)文化自信與文化霸權(quán),而《夢(mèng)華錄》的熱播則將階級(jí)與性別的議題拿上臺(tái)面。

我們?cè)羞^(guò)自己的“文化陣地戰(zhàn)”,但因其終究是稟權(quán)力之名,而最終招致了權(quán)力的濫用。今日已不再具備那樣的社會(huì)條件,但網(wǎng)絡(luò)暴力的威力仍不容小覷,因而文化的陣地戰(zhàn)也當(dāng)是有方向、有策略、有技巧的。它不應(yīng)被當(dāng)作針對(duì)任何特定作品或個(gè)人的泄憤工具,而應(yīng)將目標(biāo)指向——?jiǎng)訐u那些看似根深蒂固、堅(jiān)不可摧的常識(shí)系統(tǒng),把具有批判性的思想武器交給人民大眾。

當(dāng)每個(gè)人都能自動(dòng)識(shí)別出那些文化產(chǎn)品與現(xiàn)實(shí)的錯(cuò)位之處,或至少能將看看顏值、看個(gè)樂(lè)子和接受、認(rèn)同其思想觀念這兩件事清醒地分開,也將表現(xiàn)形式上的藝術(shù)性和意識(shí)形態(tài)上的進(jìn)步性、解放性這兩個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清醒地分開,那么這些作品也將自然地被“祛魅”而失去其意識(shí)形態(tài)效力,到那時(shí),無(wú)需“批倒批臭”,只要“用腳投票”就能讓它們自覺退出歷史舞臺(tái)。

我們需要保持警覺,不至在鐵屋中昏睡,必要時(shí)也得嚷幾聲,喚醒身邊更多的人。但同時(shí),也要做好持久作戰(zhàn)的準(zhǔn)備,不必那么大驚小怪、言行極端,以致給有意擾亂視線的人留下空子,或傷害到那些無(wú)辜的(尚可改變、可被團(tuán)結(jié)的)從業(yè)者及其創(chuàng)作自由,而是提示他們將目光投向更廣闊的天地,同時(shí)也為那些真正有才華、有理想的新人及其可能帶來(lái)的豐富多彩的(而非僵化守舊的)左翼藝術(shù)、人民藝術(shù)創(chuàng)造空間。我們期待著“楊柳春風(fēng)萬(wàn)千條,六億神州盡舜堯”的那一天。