“沒錢了,沒有人會為你的理想埋單。”

一個月的房車路演后,導演唐曉白才開始面對真正殘酷的問題。

最近兩天是她最沮喪的時刻——影片在視頻網站上線了,意味著沒有影院會繼續排片,大家也要開始算賬了。片子的宣發費用本來就少得可憐,這趟路演全是唐曉白個人籌措的資金。她打算把北京的辦公室退租,再將辦公室的家具和設備都掛上二手交易平臺賣了。

這本是一場自救之旅。她導演的電影在4月30日上映10天后,票房只有300多萬。唐曉白坐不住了,她決定自救,帶著電影去尋找觀眾和票房。

導演唐曉白?

在原計劃中,這是一次為期30天的行走——5月9日,唐曉白一行五人,租了輛長5米、寬2米的房車。他們從北京出發,想要在中國地圖上畫一個“V”字,告訴大家,電影還在。過去一個月,他們一天做兩三次核酸,與行程碼賽跑;一半時間里,五個人要擠在一輛房車上過夜;經常因為各種不確定因素耽誤行程,最后蓬頭垢面跑去影城見觀眾。

他們去到了22個大大小小的城市,辦了60場觀影會,見到了無數觀眾和落滿了灰的電影院。唐曉白記得,有的影院里,海報都是前兩年的舊片;還有的影院,他們剛走,工作人員就把全部燈都關掉了,只留大廳幾塊比較暗的燈箱,為了省電。很多觀眾告訴她,這是自己兩年多來第一次進電影院。甘肅蘭州的一場觀影會,150人的票只賣出去一半。影城經理說,有的單位好幾個月也發不出工資,你還讓他們看電影?意識到自己珍愛的電影,在更多人看來只是一件多余的奢侈品,甚至還不及手機里的短視頻,唐曉白心里一陣寒涼。

30天過后,票房數字從一個月前的300萬漲到了400萬。而唐曉白則發現,自己回不去家了。她的家就在北京三里屯天堂酒吧400米外,從風險點位圖看來,“周圍插滿了小紅旗”。于是,她索性去了不在計劃內的太原做觀影會,開著房車繼續行走。

以下是唐曉白的講述——

“我要見到觀眾”

這兩年電影行業太難了。前兩天朋友圈同行們都在轉中國政府網列出的特困行業,電影行業就在其中。我也轉發了,配文“特困行業特困戶,請多關照”。

這次我們的電影《出拳吧,媽媽》原本計劃在4月30日公映。

4月29日晚上9點,北京關停影院的文件下來,但我們排片已經排出去了,第二天一早就要首映。如果要撤片,得去找主管部門走流程審批。眼看放五一假了,大晚上的,我能給誰打電話?不可能撤檔,只能硬著頭皮上。

這部電影從籌備到上映,經歷了許多坎坷——2016年開始籌備,因為主演受傷,直到2019年才補拍完,當年11月做好后期,本打算在2020年春天上映,就趕上了疫情。2021年是以主旋律影片為主的一年,我們就這樣一直等到了2022年。投資方壓力很大,覺得必須要上了,結果又趕上了關停影院。

電影的官微在3月8日發了一個概念海報后,就一直等著定檔。4月定檔了,開始籌劃路演,結果上海出疫情了,北京也不斷出現陽性病例。一般路演都得出幾十人的團隊,有明星參加,這么多人一起跨省出行,一旦行程碼出了問題,誰來承擔責任?所以,憑借過往經驗,大家都覺得路演沒法做了。

但片子上映幾天后,票房很不理想。我覺得不行,我要見到觀眾,也要告訴大家,電影還在。

討論后,我們決定一行五人,租房車走,這樣最靈活方便,萬一被勸返了也還能動。我們走得很急,只帶了電影相關的物料,比如拍攝器材和易拉寶之類,還準備了幾箱泡面,已經占了房車大部分空間,我們說好每個人只能帶一個箱子,上路了才發現很多生活用品都沒帶。

唐曉白和她的團隊。

從北京出來,我們原本想去北方的一些二三線城市路演。但當地朋友都勸我們別去,因為從北京來的,怕下不了高速。

那就先往南方去,從江浙出發。第一站我們選的南京,到當地需要隔離三天,這已經是最友善的政策了。時間和路線是精打細算好的,我們在路上特地開得比較慢,在服務區度過了一晚,到南京已經過了兩天,再居家隔離三天,然后做兩天活動,加起來剛好七天。

不過,在南京酒店隔離那三天,我特別抓狂——那時片子已經上映十多天了,票房不理想,中間一段時間的宣傳完全空白,我也沒有把握能最終見到觀眾。本來覺得還好行程碼沒什么事,突然我家所在的社區開始給我打電話,南京這邊也各種查問,我只能一遍遍解釋我們都是綠碼,也沒去過中高風險。每天花大量時間去解釋這些,就會不停焦慮,生怕可能因為一個問題就辦不了了,一切都是不確定的。

5月9日離開北京時,我沒敢把這個消息告訴任何人。直到5月13日晚上,我們完成了南京第一場觀影會,我才編輯了條長文發出來,對外說起這件事。因為見到觀眾,心里踏實了。

大家還是愛電影的

南京第一場觀影會,電影結束,燈光亮起。我一個人上臺,面對觀眾,真是感覺恍如隔世。我們沒有主持人,沒有通告單,全體主創就四個人,其他人在下面充當臨時攝影和攝像,完全不是過去的路演模式。我拿著麥克風上臺,感覺特別魔幻。

電影結束,燈光亮起,唐曉白再次見到觀眾感覺恍如隔世。

這是4月27日北京觀影會后,我第一次見到觀眾。這時候,片子已經上映兩周,這兩周本應是導演活動最密集的時候,而我根本動不了——先是不能去辦公室上班了,然后電影院也都關了,再經歷房車奔波,隔離三天,才終于在影院見到觀眾。

上臺后,我給大家深深鞠了一躬,抬起頭時,哭了。觀眾可能不知道我為什么這么激動,我給大家講了我們一路過來的經歷,說他們是我見到的第一批觀眾。大家開始鼓掌,特別溫暖。

南京的影院其實就三月關過一陣,但觀眾看到我們也很意外——這個時期居然還有劇組會來。很多觀眾說,自己是兩年多來第一次進電影院,一路走下來,這么說的觀眾特別多。

疫情可能已經改變了大家的觀影意愿和習慣。現在很多電影院需要有核酸才能進,做核酸又往往需要排隊,看電影不像吃飯那么必要,不是剛需,如果要付出這么高的時間成本,很多人也就不愿意進電影院了。所以我真的很珍惜現在能在影院見到的觀眾。

這個(觀眾少)可能跟整體氛圍也有關。有一場重慶的觀影會,我一進去商場,還以為走錯了,很多店鋪門上都掛著大鎖,咖啡廳的椅子都扣在桌上,還有的店看起來已經倒閉了,滿地垃圾都沒收。整個商場沒幾個人。我們6月9日要去蘭州辦觀影會,我當天看,150人的座票只賣出去了一半。影城經理跟我同事說,有的單位好幾個月也發不出工資,“電影不是必需品了,沒有精神食糧一說,優先肚子”。

不過即使是這樣,我們也一定要去。之前在陜西漢中那樣的下沉城市感受到了太多熱情——當地媒體熱心幫忙組織觀眾,文聯、作協、電影家協會的主席都來了,恨不得文化界集體出動。電影放映結束,我一進場,大家都舉著熒光棒歡迎;結束后,圍著我們簽名、合影。不管票房怎么樣,我們都得去一趟,我得回應買了票的觀眾,也想聽到這些城市觀眾對電影的真實看法。既然出來了,這個機會也挺不容易的。

電影結束后,觀眾亮起了熒光棒。

我能感受到,來影院的觀眾是需要電影的。在西北一座城市的觀影會中,一個十幾歲的小朋友提問,為什么影片里會有很多飛機的聲音,是專門設計的嗎?我覺得太有意思了,還能問這種挺專業的問題。跟當地人聊了我才知道,正因為當地文化活動少,影迷的小組織反而黏性很強,大家都很珍惜這類觀影活動,會口口相傳,討論會延續到活動結束后一段時間。

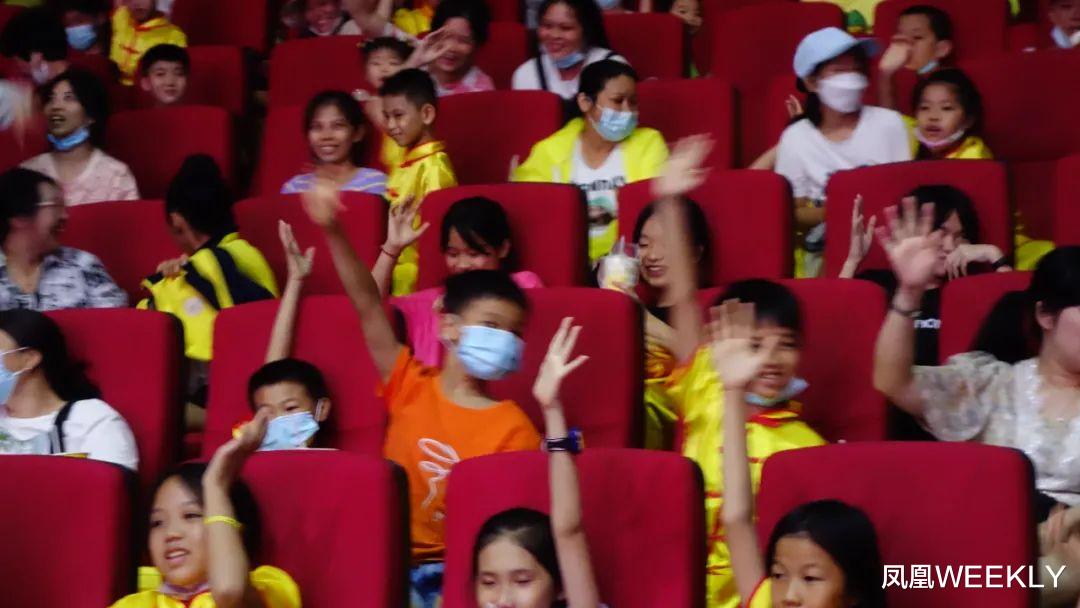

觀影會上,小朋友們會積極互動、提問。

以前我們大多在北上廣這類大城市做宣傳,路演都是宣發公司安排好,給我們出個通告。到了地方,他們聯系專業觀影團,付費請他們幫忙招募觀眾。真正跑了這么多中小城市,對于我,一個導演來說,獲得的對電影的理解,以及跟觀眾直接的溝通,都是從前沒有過的經驗。

這趟行程下來,其實大部分時間花在了路上。房車要限速,在高速上每小時不能超過90公里。前半個月我們幾乎是睡房車上的。我們從北京出來,前14天行程碼都帶星,住酒店特別麻煩,干脆住車里方便些。遇到要停留兩天的城市,會找個連鎖酒店住,方便大家洗澡洗衣服,休整一下。

因為生活用品沒帶夠,我是在到了深圳后,才跑去商場買了把梳子和兩套衣服,之前每次出鏡采訪時只能用手把頭發抓順了。帶的幾身衣服我都扔進臟衣堆了,中途沒辦法,又撈起來繼續穿。路上吃飯不方便,服務區的飯又貴又難吃,我們有時會在早上出發前買好午飯。一路顛簸,為了防止食物灑出來,就用大力膠把餐盒粘在桌子上。

一行人蹲在路邊吃飯。

我們每天都得做核酸,有時甚至一天兩三次。離開一座城市時,不知道下一個目的地到底要不要核酸,就都先做了再說。反正得保證手機里永遠是綠碼,隨時都有核酸報告。

有時候,他們一天做兩三次核酸。

這一路上我們都在和核酸有效期限、行程碼賽跑。去杭州時,我們查過,從江蘇去浙江只需要報備,每天做一次核酸,再填寫沒有去過中高風險區的承諾書就可以,結果到了高速卡口,我們被攔下了。下車先做核酸,捅了嗓子,又捅了鼻子,左鼻子捅完捅右鼻子。做完核酸,“啪”一下,我們所有人都變成了黃碼。黃碼就沒法出行了,到哪都得被隔離。

我急了,問到底什么情況。又和對方交涉了四個小時,碼終于變綠了。

離開泉州去廣州那天,我們一邊開夜路,一邊盯著時間,一過夜里十二點,大家的行程碼都摘星了。那一刻,車里一片歡呼,跟世界杯進球了似的。

唐曉白一個月以來的行程碼。

路上總有些不確定因素。有一次,按照我們預留的時間,到影城還能休整一兩個小時,可最后變成了一路狂奔——衣服也沒換,蓬頭垢面就進了影廳,還晚了半個小時。那是一個親子場,學校老師主動聯系組織的。也是因為老師的協調,孩子們看完電影都沒有走,我們一進影廳,孩子們開始歡呼,挺感動的。如果一般的路演,遲到這么長時間,早沒人了。

這一路下來,我們看到許多沒看到的風景,做了幾十場觀影會。每次映后和觀眾聊天,都很鮮活。過去在北京、上海,我們聊鏡頭語言,聊戲劇沖突。現在,除了電影,我們也聊彼此的生活,特別鮮活、淳樸。之前,我們聊的更多是藝術相關高大上的東西,見到基層觀眾,我才知道,電影要在情感上跟他們產生共情,就會獲得喜歡,很樸素。

我是個女導演,片子主打女性內容,講的是單親媽媽的故事,創作初心是關注女性成長,沒想到下沉市場的觀眾都覺得電影特別勵志——這是我從來沒想過要打的點。有個做小買賣的觀眾跟我說,看了電影后,覺得自己不能再喪下去了,要繼續努力創業。之前我沒想到市場有對勵志內容的這種需求。

在西安,有個單親媽媽看完電影來找我聊。她說,看到影片里的母親跑到酒吧去做直播的鏡頭,眼淚就止不住了,因為她也在做直播。她原本在小雁塔附近的古樂團里做演出,因為疫情,去年到今年演出時間加起來都不超過一個月。她還要帶孩子,只能選擇在直播間里唱歌。但很難做,一直都沒多少粉絲。

她還特地來問我,在當地還有哪些場次,她要推薦給朋友去看。觀眾大多挺樸素,我能感受到,雖然大家情況都不太好,但也努力在電影中尋找到一點精神動力。

落灰的電影院,為我們準備了熒光棒

剛才說到的那場重慶的觀影會,電影院在商場最上面一層,還堅持開著。當時我們的房車停在幾百米外,影城特地派了兩三個人來接我們。我們進到影院那一層時,他們還給每個人做了歡迎的牌子。聯想到樓下的蕭條,我挺不是滋味。

這可能是影院最艱難的一段時間。有的影院里,電影海報上都落滿了灰,厚厚一層;有的海報都是前兩年的舊片;還有的影院,我們剛走,就把全部燈都關掉了,只留大廳幾塊比較暗的燈箱,為了省電。

影城經理訴苦說,這段時間,租金也一點都沒便宜。為了節省成本,電影院以前一般都是十七八個人的配置,負責八九個廳的管理、售票、協調、宣傳等。現在都壓縮到了五六個人,經理也要親自干各種雜活。

以前的路演,對影院來說是個常規工作。現在你能感覺到影院對劇組的珍視——我們在深圳時,一個記者說,知道有劇組要來的時候,感覺跟做夢似的,自己已經好幾年沒見過劇組,更沒寫過跟劇組相關的報道了。

之前幾方都是相互埋怨的狀態。影院覺得發行成天就知道撤片;但從片方角度來說,電影院沒有觀眾,我投資這么大,為什么要現在上呢?也不能用常規方式去路演、宣傳,那我只能撤片。觀眾又覺得,在電影院看不到什么新片,我為什么要去影院——就是一個惡性循環。

這次走這一遭,我們和影院有了情感共鳴。兩年多了,能堅持開到現在的電影院已經很不容易了。我們能去,他們都很高興有個新片和活動,能聚起來些人氣,很多地方都希望挽留我們,多做一場活動。也是想讓大家知道,至少有電影人還在用自己的方法去到更多影院,尋找觀眾。只要給我們發出邀請的影院,但凡在能力范圍內,我們都愿意去。

影院對我們的態度和從前反過來了。以前都是我們求著他們把我們的宣傳板放到顯眼的位置,求著配合路演活動。而現在,他們會提前備好飯,為觀眾精心準備熒光棒歡迎我們,最后還會互相加微信,發活動照片,非常熱情。道別的時候,有影城經理鄭重地說,謝謝你們。

一路接觸下來,影城跟影城也是不一樣的。有特別主動的,努力調動觀眾做活動,比如“六一”號召孩子們寫觀后感還抽獎,票房效果就好很多;有的只在抱怨,等著政府給點減稅、減租、補貼等扶持政策的。

大環境就是這樣。我在想,如果電影行業的每一環,無論片方、影院還是觀眾,都多做一點,打破一些慣性思維,情況會不會變好?

從自嗨到自省

這一趟對我來說特別治愈,雖然我們的路演對票房的撬動遠沒有達到預期。但一路上,我看到了整個電影界的生態鏈條,包括宣傳、發行、影院,以及下沉市場的真實情況,這都是我以前完全不了解的。當你真的去接觸了,才知道之前的失誤在哪里。

我們的電影從籌備到上映,經歷了許多坎坷,票房也不理想,我之前覺得很不公平,有很多抱怨。上映前,大片們都從五一檔撤了,同行和媒體給我們的評價是“逆流而上”,影院也覺得這是對他們的支持。這一切都讓我們覺得影片關注度很高,觀眾被帶動起來了,自己博得了一個好機會。結果上映10天,票房只有300多萬,我想不通,為什么沒人買票。

真正上路后,見到了觀眾,我才知道,原來之前的宣傳完全沒有抵達觀眾,是我們自嗨了半天。在深圳時,我同學發朋友圈,說參加了電影的試映會,歡迎大家在正式公映后去觀影。我趕緊糾正,說我們的片子都上映好久了。

我才意識到,像我們這種體量的影片,沒有IP,也沒有流量演員,靠在大城市幾天的宣傳,是遠遠不能抵達更多受眾的。當然,常規的路演辦不了,我走這一趟也是被逼無奈,但一路下來,反而效果很好。我現在最后悔的事,就是沒早點走出來,如果在上映前,能這么精耕細作地去尋找觀眾,票房不至于這樣。

這兩年多,積壓了很多片子,我們這類電影尤其多。頂流一年能拍幾部戲?國產電影大部分都是像我們這種原創劇本,演技派出演的。這種片子,也是在疫情下受打擊最大的,因為它們不敢擠到好的檔期去跟大片抗衡,就只能等著。等到投資方坐不住,必須要收回投入的時候,就必須上映,這就相當于往懸崖下跳。

大家就總等著疫情翻篇,再以常規的方式來上映、宣發,但現實是,我們不知道這一切什么時候會結束。等到一切恢復常態,像什么都沒發生過一樣,是不太可能的——觀眾的觀影習慣已經開始改變了。那就需要我們思考變化,多做一點。

電影投資是一個規律性項目,投資多少和回收周期多長都是得算的。這就必須預估項目劇本、拍攝、后期的周期,以及何時上映,才能評估應不應該投。疫情下,投資者無法知道自己的錢投進去,能不能收回本。這樣一來,電影投資就變得特別慎重。六七年前,我們憑著一個好的電影大綱可能就能拿到早期投資,但現在,資方恨不得看到成片再決定是否投資。

不可控因素太多了。我之前在籌備一部愛情片,本來是要去國外拍的,劇本弄好了,投資也談得差不多了,但這兩年沒法出去了。我有個朋友之前去吉林拍戲,開機第二天就遇上了疫情,整個劇組滯留了一個多月。

我們的最后一站是銀川,本來打算去完銀川就回北京的,結果前兩天三里屯的酒吧疫情又擴散了。我家就在三里屯,現在還沒法確定能不能回去,干脆就再繞繞,去趟太原。6月11日我們在陜西宜川縣落了個腳,順便做了場線上直播。直播結束后,突然想到要到太原的話,之前做的核酸可能要超48小時,得趕緊去做一個。

當時最近的核酸檢測點在20公里外的高速路口。外面在下大雨,我們從山路開過去,一路都有從山上被沖刷、滾落下來的小石頭,驚心動魄地開到了高速路口,等做完核酸再返回酒店,已經半夜十二點多了。

為了做核酸,他們冒雨開夜路趕去高速路口。

這趟下來我一直在想,現在這個時候還能走進電影院的人肯定是喜歡電影的,但其他人呢?難得走這么一遭,我會在路上問很多偶遇的人,上一次看電影是什么時候。一路問下來,心里其實挺寒涼的。

端午節時,我們在貴陽。那里有一條很出名的“粽子街”,我就去問賣粽子的大姐,她說上一次看電影是30年前了,也不記得看了什么片子。那天下著雨,她一直忙著自己攤位的小生意。像他們這么忙碌,大部分時間和精力都花在生存上,電影是一件很奢侈的東西了。我又問,那你平時一點娛樂都沒有嗎?她說會看手機,手機里有很多好看的視頻。

在內蒙古烏蘭察布,我們去蒙古包吃飯,我問起老板這個問題。他說好像是十幾年前,大家都聚在旗里的廣場上,當時很多人跳舞。聊了半天,我發現他把電影理解為文藝演出了,就又解釋了一通。他回答,這里沒有電影,因為草原上沒有電影院,最近的影院在30公里外,太遠了。

一路問下來,我特別唏噓。對我們來說最重要的電影,在他們心中,卻是一個很遙遠的概念。大家還是很需要娛樂生活,但為什么就不是電影呢?我就反思,國內電影制作在很多環節上,還是短視,只愿意去做能快速收回成本、賺錢的片子。這種片子永遠只有那么一撮觀眾會看。但中國有14億人,我們是不是并沒有給更多人提供適合他們的內容呢?

但同時我也覺得電影還是有它存在的空間的。路演中,我們真正和影院、觀眾交流的瞬間,大家聚在一起,握手擁抱,拍照簽名,還是令人動容、充滿魅力的。

前幾天我給北大的學生上了堂網課。結束時,主持人說,大家可以截圖留個念,我當時特別唏噓,難道以后人類的交往方式就這樣了嗎?

人是社會性動物,需要社交,我們不可能只靠線上生活。當需要面對面的情感交流時,大銀幕就有它存在的空間和意義。

作者丨高敏 編輯丨雪梨王