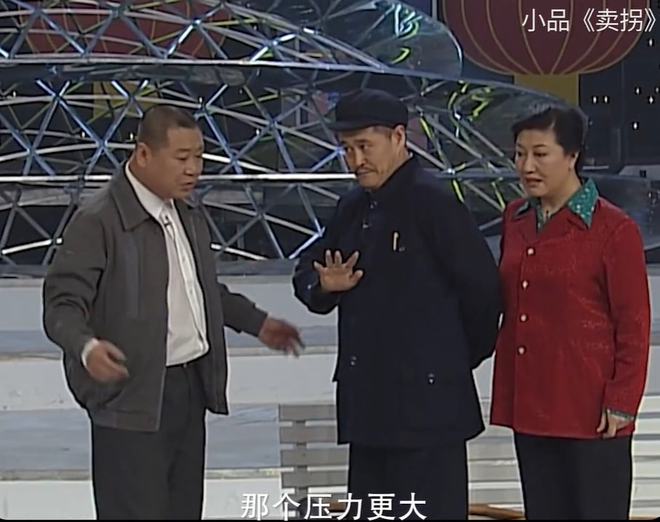

在一次采訪中,主持人問范偉:“你還會再演小品嗎?”范偉頓了一下,然后肯定地說:應該不會了,那個壓力太大,每次都是幾億人的現場直播,一出錯就無法挽回,而拍電影,如果這一條我覺得不滿意的話,還可以再來一條。還有一點,我演過的所有小品,都是提前被設計好的,有些并不是我自愿想拍的,但拍電影不一樣,如果不喜歡這個劇本,或者不喜歡跟我演對手戲的演員,我就可以不接。也就是說拍電影我擁有拒絕的權利。小品成就了我,但拍電影讓我更開心。提起范偉,大多數人腦海里面會有兩個深刻印象,一個是《賣拐》,雖然是二十年之前的作品,但直到現在看還能讓很多人笑出聲來,在他跟趙本山沒有鬧掰之前,他們倆的合作可以稱得上是天衣無縫。

一個簡簡單單以“忽悠”為主題的小品,愣是被他們連拍了三年,都快趕上小型連續劇了。這個系列的作品也讓趙本山和范偉,奠定了在春晚舞臺上的江湖地位,帶著在小品上面的成就,范偉轉戰了影視圈。也因此給觀眾帶來了另外一個讓人捧腹大笑的角色——范德彪。只要他一出場,無論面對任何場合、任何對手,氣質這塊都被他拿捏得死死的。有江湖傳言:論動嘴,彪哥沒輸過;論動手,彪哥沒贏過。

而面對這個角色的成功,范偉自己也很意外,他說:這種東西不能復制,屬于可遇而不可求,可能是因為在小品舞臺上被壓抑得太狠,所以自己放縱了一把。另外一個,那個時候年輕,心里沒有負擔,沒有覺得說哪兒演得不對,哪兒演得不合適這種想法。所以完全是一種“玩兒”的心態在演,演完以后在剪輯的時候,讓人把有意思的留下,沒意思的刪掉。整個過程我們是特別開心的,很放松的狀態,之所以被觀眾喜歡,大概也是因為這個原因——看著很放松、不拘束。范偉的這種說法似乎也印證了那句老話:你只有先取悅自己,才有可能取悅別人。當主持人問他為什么不參加綜藝的時候,他說:因為我放不開,我真實的性格跟大眾印象中的差別很大,在大眾印象中,如果吃飯跟范偉坐一桌,那應該是笑得前仰后合的,而實際上,我會比普通人更拘謹。

這種反差很難讓人接受,所以不工作的時候我更喜歡獨處。總感覺范偉活得很清醒、很淡然,沒有其他明星那種對名望、錢財的強烈渴望,就老老實實做好自己的事兒,不爭不搶,不急不躁,這樣的生活過著不累,讓人向往。(以上內容來源于范偉的一次專訪)