偉大的精神圖騰,一代人的信仰

“一代人反抗強權,一代人反抗命運”

這是人們從新舊兩部“哪吒”電影中看到的時代心理變化。

新的叫《哪吒之魔童降世》,它獲得了世俗意義上的絕對成功,成為了目前中國影史票房第四位。

而舊的叫《哪吒鬧海》,它讓哪吒在文化意義上走向巔峰,徹底奠定了哪吒在中國人眼中的形象。以至于提到哪吒,人們直接想到的并不是《西游記》,甚至不是《封神榜》,而是這部《哪吒鬧海》。

這個從印度佛門偈語演化成的神話人物,從毗沙門天王的印度血統轉化成李靖純正華夏血統的靈珠頑童,隨著千年本土文化的演變,已經成為了中國年輕人眼中最有態度的圖騰。

析骨還父,析肉還母,成為蓮花的化身,肉體雖敗,靈魂不滅。抗爭、堅毅、擔當、自由,除了影視作品,這樣的哪吒也在音樂界掀起巨浪,成為了中國搖滾界信仰化的形象,甚至直接被痛仰樂隊做成了logo。

像《哪吒鬧海》這樣的偉大動畫作品在上個世紀層出不窮,爭奇斗艷,他們幾乎都來自于一個地方——上海美術電影制片廠。

精英薈萃之地,出道即巔峰

英國詩人拜倫說:幸福的時代,誰會拒絕再體驗一次童年生活?

就像教主絕對不會拒絕重溫一次上海美術電影制片廠的動畫片。

1941年,中國動畫在抗日戰爭的艱難時期邁出了奇跡般的一步,以萬籟鳴為代表的萬氏兄弟在上海完成了世界上第四部有聲動畫長片《鐵扇公主》,反響空前,受到了亞洲眾多國家的熱捧(前三部均來自迪士尼)。

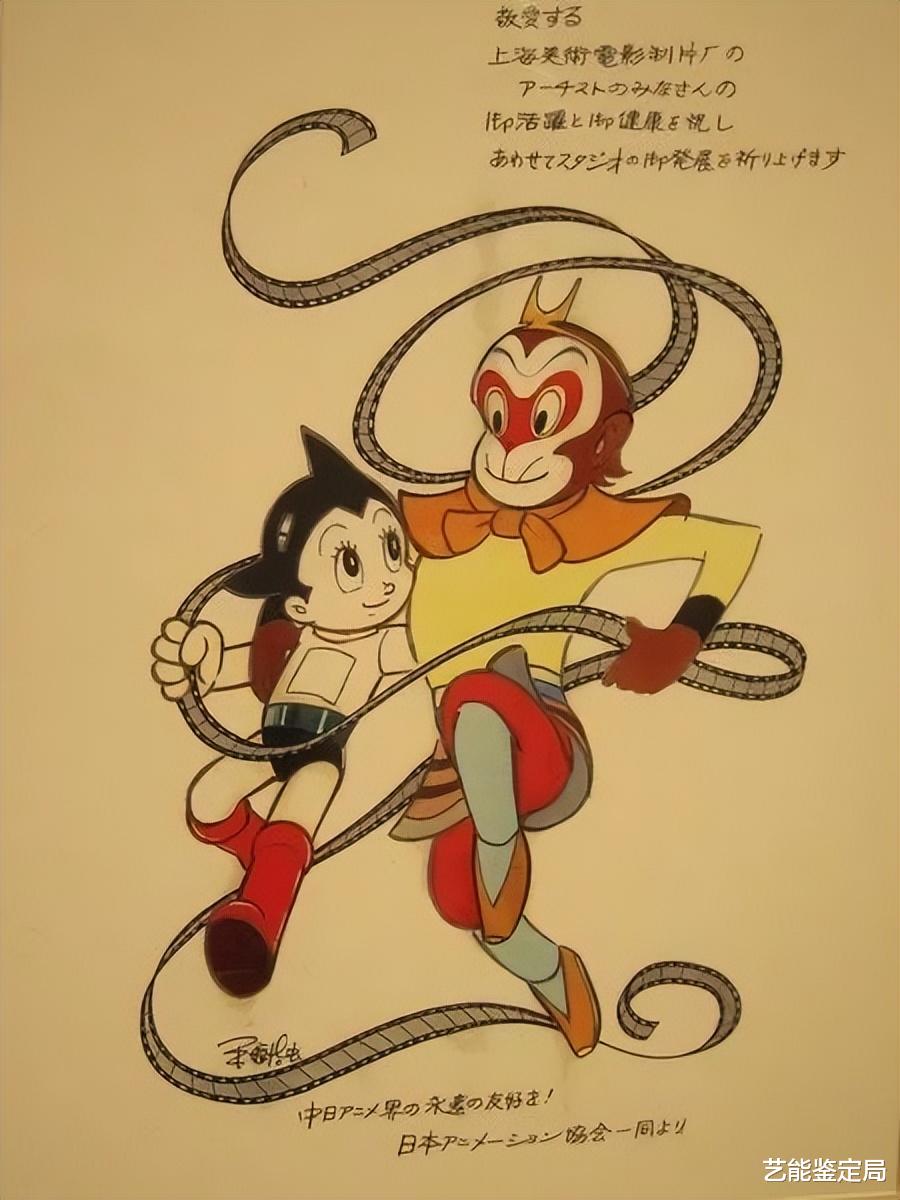

《鐵臂阿童木》的作者,日本“漫畫之神”手冢治蟲正是看了這部作品“棄醫從畫”,而萬籟鳴也成為了他的偶像。

1957年,南遷上海的長春東北電影制片廠美術片組與萬籟鳴為代表的上海電影制片廠的藝術家們合二為一,成立上海美術電影制片廠,由特偉任廠長。

美術片其實就是動畫片,一方面,這個略顯正式的名字與中國當時體制化、仿蘇聯、反商業的國內環境相適應。而另一方面,這個名字顧名思義是偏向美術的。早期的美術片融合了剪紙、水墨畫等多種傳統藝術。這對于中國動畫界的先驅們意味深長。

1960年,中國第一部水墨動畫誕生了,它就是大家的童年生物啟迪——《小蝌蚪找媽媽》,這部動畫取材自齊白石的名作《蛙聲十里出山泉》,并在法國獲得了動畫大獎,同時也成為了動畫電影普及科學知識的先行者。

1964年,由萬籟鳴、唐澄執導的動畫電影《大鬧天宮》全本公映,這部濃墨重彩、氣勢恢宏的電影轟動世界

,多年來攬獲數項國內外大獎。萬籟鳴以京劇臉譜為藍本將美猴王形象加以夸張,早就想把《西游記》做成動畫的他終于在新中國圓夢了。

這部作品的偉大甚至征服了大洋彼岸的美國媒體:有點像《幻想曲》,但比迪士尼的作品更精彩,美國絕不可能拍出這樣的動畫片。

中國動畫的高光時代就此開啟。

1979年,年輕人的圖騰《哪吒鬧海》橫空出世。這部人物設計鮮明,頗具民族風格的神話大作成為了中國動畫史上的另一座高峰。

迎著改革開放和技術革新的春風,“美影廠”進入高產期。《三個和尚》《九色鹿》《天書奇譚》等經典之作接連誕生,“美影廠”成為了中國孩子們的“夢工廠”。

1984年,警匪動畫《黑貓警長》火熱上映,1986年,神級BGM“葫蘆娃”踏上了歷史舞臺,

這兩部動畫的想象力、美學效果和隱喻意義,如今看來仍舊新潮先鋒。

此后,“美影廠”逐步開始涉足動畫劇集,相繼推出《邋遢大王歷險記》《舒克和貝塔》以及“童年陰影”《魔方大廈》等優秀作品。

那個時代“美影廠”,仿佛在向人們昭示著,“中國的迪士尼”即將誕生。

先鋒藝術的試驗場,老少咸宜

近幾年,我們常常提到一個概念叫“國漫崛起”。不過這個概念卻總是聚焦在3D動畫電影上。

沒錯,在長片動畫電影上我們確實取得了十足進展,出現了《白蛇:緣起》《大圣歸來》《哪吒之魔童降世》這樣口碑票房雙豐收的大作。

但在短片和動畫劇集上,我們卻困境重重。除了資金和制作上的問題,能超越年齡與時代的寓言式作品和能夠展現中國美學風格的作品幾乎銷聲匿跡。

而這樣的作品對于曾經的“美影廠”,只能說信手拈來。

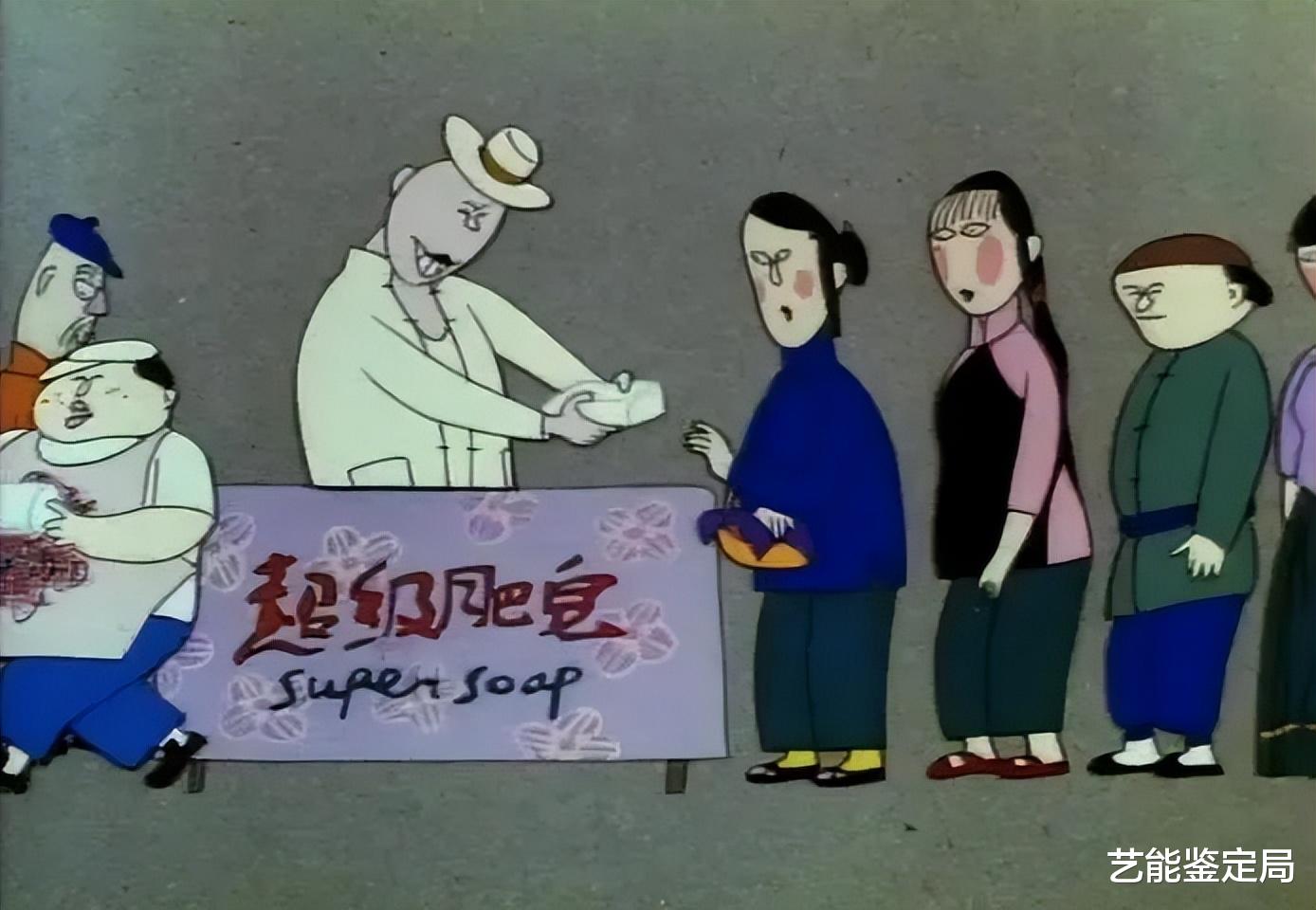

1986年上映的動畫短片《超級肥皂》,短短5分鐘卻極盡諷刺之能事,通過商人售賣肥皂引導群眾把衣服染白再染回彩色的過程,諷刺了市場經濟時代下商人操弄消費者心理大肆攬財的行為,這在我們當下俗稱“割韭菜”。

現在看來,這種商業模式似乎已經成為了業界真理,人們飽受“被割”之痛卻不能自拔,《超級肥皂》也正是對個人在群體之中喪失自我,隨波逐流現象的另類思考。

同時,“三個和尚”的出鏡也造就了中國動畫電影中最早的彩蛋。

在畫風粗糲、畫面詭異的加持下,《超級肥皂》的諷刺效果拉滿。但這類動畫似乎早已成為“時代的眼淚”。

你以為這只是“美影廠”的個案?教主告訴你,即便是簡單如《葫蘆兄弟》,“美影廠”在情節設置上也絕非幼兒化。

在其續集《葫蘆小金剛》中,蛇精一度降服了葫蘆七兄弟,大娃被“錢”制服,二娃被歪風邪氣搞瞎了眼,刀槍不入的三娃被穿了小鞋,四娃被渾濁的大染缸毒害,五娃累倒在“大鍋飯”面前,隱身的六娃被按上了小尾巴“扣帽子”,七娃的寶葫蘆被蛀蟲從內部擊潰。

《葫蘆兄弟》這樣的社會批判意識,如今看來仍舊令教主驚嘆,真正稱得上是老的小的各得其樂。

油盡燈枯,最后一舞

1956年,在威尼斯獲獎的動畫《烏鴉為什么是黑的》被評委誤認為是蘇聯作品,這激發了廠長特偉對民族風格的探索,他提出了“探民族形式之路,敲喜劇風格之門”的口號。

不過這條路線,既成就了“美影廠”,也限制了“美影廠”。它造就了享譽世界的“中國學派”,但也讓“美影廠”產生了近乎偏執的執著。

上世紀90年代,國家取消對美術電影的統一收購,“美影廠”被迫加入市場競爭,自負盈虧,加之“美影廠”對畫師的統一工資制已不符合時代需求,市場給了“美影廠”一個冷峻回應。

在美日動畫大批涌入中國之后,“美影廠”對民族文化執念過重,其單一化的選材競爭力直線下滑,他們仍舊沒有脫離“神話、民間故事、童話、諺語”

的牢籠(現在的國漫電影也存在此問題)。

另外,他們的許多動畫作品仍保留舊時期的色彩,說教化、烏托邦化,有時甚至要加入一段上帝視角的旁白,重視講述故事而忽視角色塑造。當色彩絢爛,人物鮮明的美日動畫走進國內市場,孩子們會選擇“美影廠”的教育,還是美日動畫的天性呢?

1999年,“美影廠”舉全廠之力,在商業與藝術的痛苦權衡下獻上了最后一部神話佳作——《寶蓮燈》。

自此,“美影廠”的燈黯淡下來,成為了商業時代下落寞的巨人。

老驥伏櫪,擁抱國潮

“中國迪士尼”的夢終究破碎了,千禧年后的“美影廠”成為了動畫產業的路人甲,唯一可喜的是,這匹每一步都帶著厚重喘息的老驥并未停止前行。

2001年,“美影廠”嘗試需求年輕受眾,推出了一部青春題材作品《我為歌狂》,引領了一波收視熱潮。2004年,充滿童趣的《大耳朵圖圖》走向熒屏。

不過現在看來,這兩部電影卻像是“美影廠”的回光返照。

整整18年過去了,“美影廠”再未拿出一部讓人印象深刻的作品,它只能依靠早期作品的版權收入過活,副廠長朱毓平曾提到過,靠著版權,“美影廠”每年就能拿到上千萬的收入。

“美影廠”需要涅槃重生,但在市場經濟下,它孱弱的經濟實力導致無法招攬優秀的畫師與藝術家。在教主看來,也許精簡規模,剝離商業動畫轉型為藝術動畫是“美影廠”的唯一出路。

“不模仿別人,不重復自己”,這句來自廠長速達的新口號,如同一抹遙不可及的幻影。

“美影廠”是舊時代的珍珠,也是新時代的悲歌。它也許即將成為歷史的塵埃,但教主希望它能馱著我們的美好愿望,走得遠一點,再遠一點。

“美影廠”老了,而國潮卻正處朝陽。

在國人的追憶之下,“美影廠”的早期ip甚至于“美影廠”本身,都成為了復古文化潮流的一份子。你要是對“美影廠”的前衛有疑問,那不如去重溫一遍1983年的《天書奇譚》,那一幕“狐貍精蹦迪”的曠世場面,即便是00后也要贊嘆一句“yyds”。

正所謂“留得青山在,不怕沒材燒”,新時代的“美影廠”并未錯過這個機會。

他們向各類產品銷售角色版權進行營收,更是打造了自己的周邊專賣店。

在產品設計上,他們終于跟上了這個時代。葫蘆娃的現代元素與漢字解構,美猴王的街頭與霓虹設計,潮味十足。

羅曼·羅蘭說:每一個孩子都具有極大的做夢的能力,這種能力擴大他所發現的一切。

國潮以一種全新的方式反抗時代,它帶回了大圣,帶回了哪吒,帶回了蛋生,更帶回了我們的夢。

參考資料:

1.《蜚聲與禁忌——特偉時代與上海美術電影制片廠榮衰探因》,陳可紅,2011

2.《中國動畫電影審美風格的流變——以上海美術電影制片廠為中心的考察》,趙晶晶,2017

3.《哪吒神形象的文化符號學解讀》,吳進、唐之斌,2013

4.《上海美術電影制片廠,老了,幸好國漫還有未來》,首席人物觀,2020

5.《上海美術電影制片廠:一部歷史》,夏元鼎,2018

關注喵喵教主,爭做國潮朋克

(私信教主可獲取國潮衣櫥推薦哦,感謝大佬們)