時隔10個月,吳亦凡案終于開庭了!

根據官方報道,吳亦凡涉及強奸和聚眾淫亂兩項罪名,法院屆時將擇期宣判。

昔日內娛頂流,如今卻淪為階下囚。

網友們則紛紛拍手稱快,祝他「牢底坐穿」。

凈化娛樂圈,當然是一件好事。

但你可能難以想象,曾經有這樣一個男團。

他們吸毒、招妓,卻收獲千萬粉絲,入選名人堂,成為「一個時代的開創者」。

四十年后,他們的歌曲還登上奧運會,成為國家名片。

怎么會這樣?

魚叔就借最近一部新劇,講一講他們的故事——

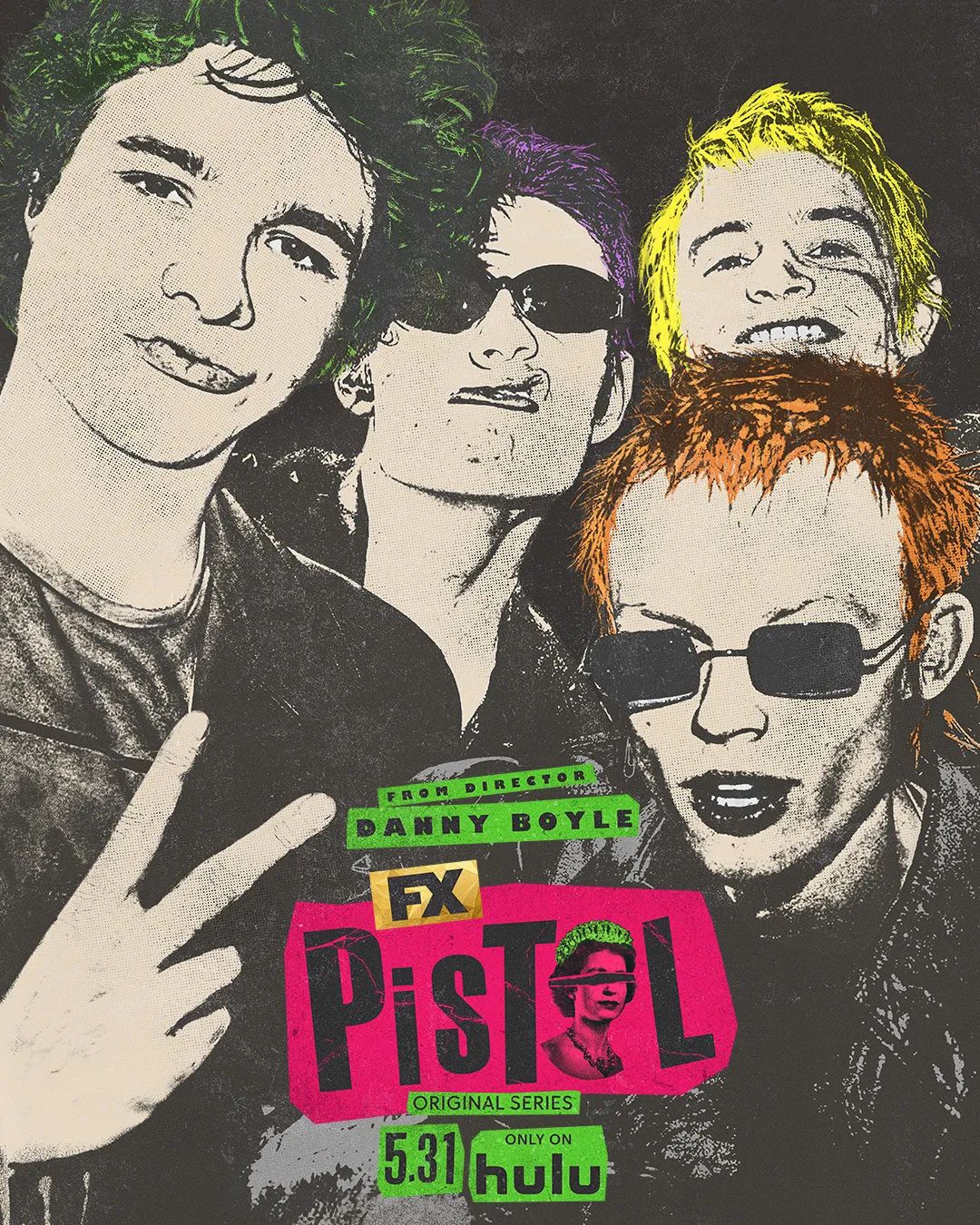

《叛逆之聲》

Pistol

本劇又名《手槍》,取自這部劇的主角——

英國朋克搖滾開創者,性手槍樂隊。

豆瓣評分8.7,口碑相當不俗。

故事根據樂隊吉他手史蒂夫的傳記改編。

導演是拍出過《猜火車》《貧民窟的百萬富翁》的丹尼·博伊爾,奧斯卡最佳影片和導演得主。

可見,本劇質量相當之硬。

故事從1972年的英國講起。

那年,史蒂夫還只是個17歲的年輕人。

一晚,他偷偷溜進劇院。

見保安熟睡,迅速剪斷電線,將設備堆上小車。

沖進外面的面包車,一陣風似的逃走了。

沒錯,史蒂夫是個慣偷。

不僅偷汽車、偷水果。

連加油站超市的零食都不放過。

而他之所以要偷音樂設備。

是因為他一直有個夢想——組建一個自己的樂隊。

然后演唱獨一無二的歌曲。

但組樂隊不僅需要設備,還要服裝。

這天,史蒂夫照例去「順貨」。

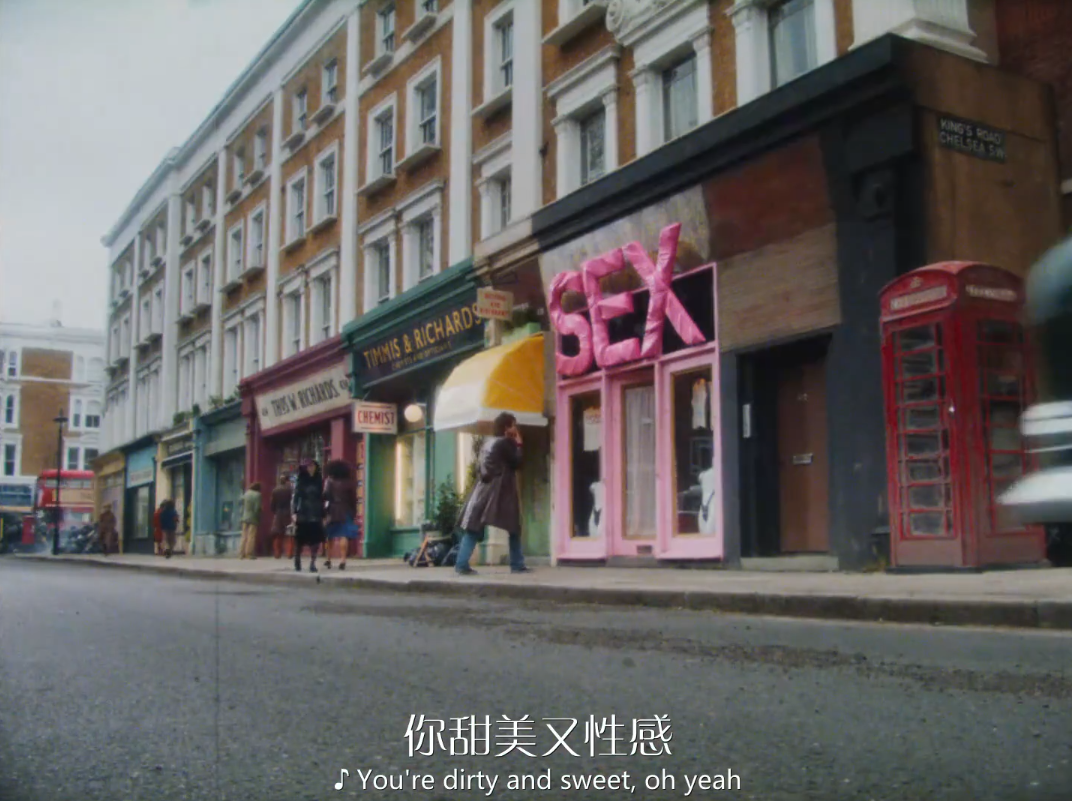

他去了一家叫「Sex」的商店。

里面全是各種離經叛道的自制服裝。

非常符合史蒂夫的口味。

不過這次他沒這么幸運。

店主發現了他。

他雖然是個生意人,卻一直想當音樂經理人。

意外的是,他對史蒂夫的叛逆很是贊賞。

兩個人一拍即合,決定一起搞樂隊。

第一次公演,史蒂夫作主唱。

但是因為舞臺恐懼癥,他居然扔下樂隊落荒而逃。

沒辦法,只能讓他替換了吉他手。

可笑的是,史蒂夫完全不會彈吉他。

很快,經理人又選了另外幾個樂隊成員。

他看上了一個常光顧他商店的少年,約翰。

約翰頂著雜亂的黃毛,有口發黃的爛牙。

盡管他之前從未唱過歌,但經理人還是想讓他試一試。

果然,約翰五音不全。

演唱時身體還總是扭作一團,充滿了憤怒。

但經理人對此很是滿意。

一個五音不全的主唱。

一個不會彈吉他的吉他手。

怎么看都不像能成大器的樣子。

但實際上,樂隊并不在乎音樂。

就像他開服裝店,也不在乎衣服一樣。

一切只是為了傳達思想,引起變革。

他們渴望向傳統開炮,抵制老一輩的價值觀。

用混亂摧毀制度,催生未來。

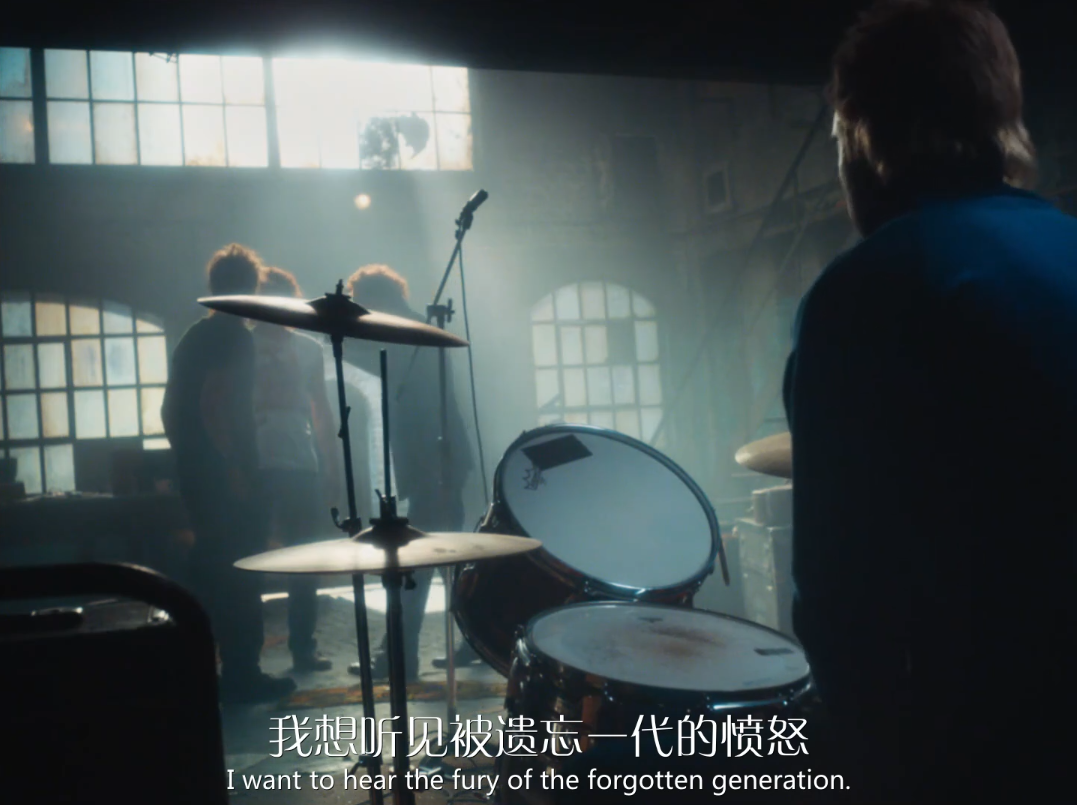

而他在這些一無所有的年輕人身上。

看到了一種將憤怒轉化為革命的潛質。

比如史蒂夫。

他沒見過生父。

繼父又是個徹底的混蛋。

從小就讓史蒂夫幫自己打飛機。

還動不動對他拳打腳踢。

在學校里,史蒂夫有閱讀障礙。

但老師和家長根本懶得探究,只是罵他廢物。

導致他成年后依然連報紙都不會讀。

童年的創傷將他淹沒。

史蒂夫也逐漸成了一個慣偷、性癮者。

他四處流浪,經常進入少管所。

就連站在舞臺中央都成了問題。

因為他無法躲避自己是個廢物的念頭。

其他幾個人也一樣。

要么被學校同學排擠。

要么從小在單身母親的教唆下吸毒。

沒錢、沒工作、沒價值、沒未來。

幾乎被社會所遺忘。

于是,這些脆弱的、失敗的年輕人。

在骯臟的城市邊緣徘徊。

迫切渴望在世界上找到自己的位置。

而這恰恰是人們所需要的。

「你是國家壓迫的產物。

我想創造一場革命。

靈感來自像你這樣被遺忘的孩子

所具有的原始性和真實性。

去吧,干翻全世界!」

樂隊就這樣開張了。

史蒂夫磕了四天的藥,沒日沒夜的練習,學會了幾個和弦。

再配上約翰即興吼出的歌詞。

居然產生了神奇的化學反應。

人們徹底被這只樂隊震驚了。

在那之前流行的偶像,是類似披頭士的紳士。

穿著西裝,打著領帶,溫文爾雅的彈吉他。

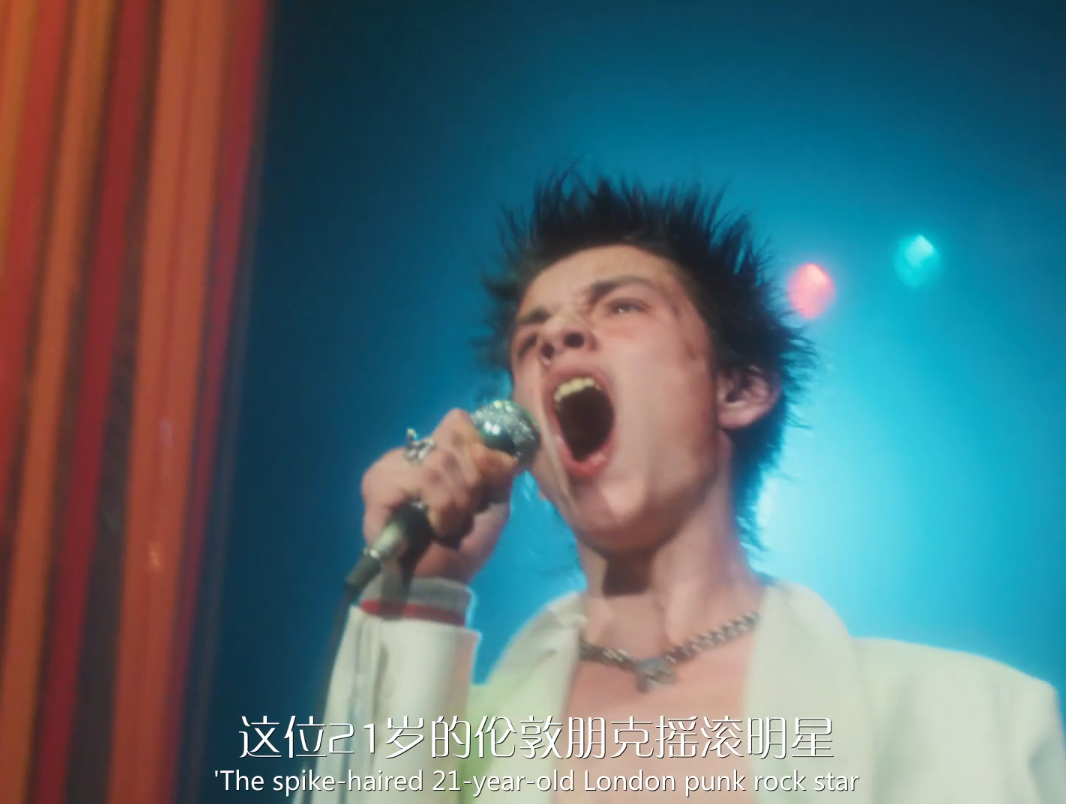

但性手槍樂隊就像是街頭的小痞子。

穿著亂七八糟的破爛衣服。

音樂聽起來就像噪音。

歌詞還粗俗不堪。

他們咒罵政府,咒罵消費主義,咒罵八小時工作制,以及世界上的一切制度。

他們還總是打架。

有時候和隊友打架。

幾個主創一開始互相看不順眼。

史蒂夫說約翰是個瘋子。

約翰則對一切都充滿仇恨。

他們還經常和觀眾打架。

一次公演時,觀眾沖他們吐口水。

他們就也沖觀眾吐回去。

最后演出成了一場口水大戰。

到了后來,臺上臺下打成一團更是常事。

當然,也有例外。

他們曾在一個監獄里舉行慰問演出。

一進場,獄友們就大罵他們是娘娘腔。

然而,當強烈的貝斯音響起。

約翰瞪大了眼睛,扭動著身體怒吼:

「我是個無政府主義者!」

場下的罪犯們燥起來了。

他們興奮的沖著舞臺揮舞著拳頭。

差點沒把監獄屋頂給掀翻。

演出越來越多,爭議聲也隨之而來。

性手槍樂隊在整個英國掀起了一陣旋風。

政治家和父母們對他們嗤之以鼻。

發表了一遍又一遍的抗議來反對。

但仍然無法阻擋年輕人對他們的追捧。

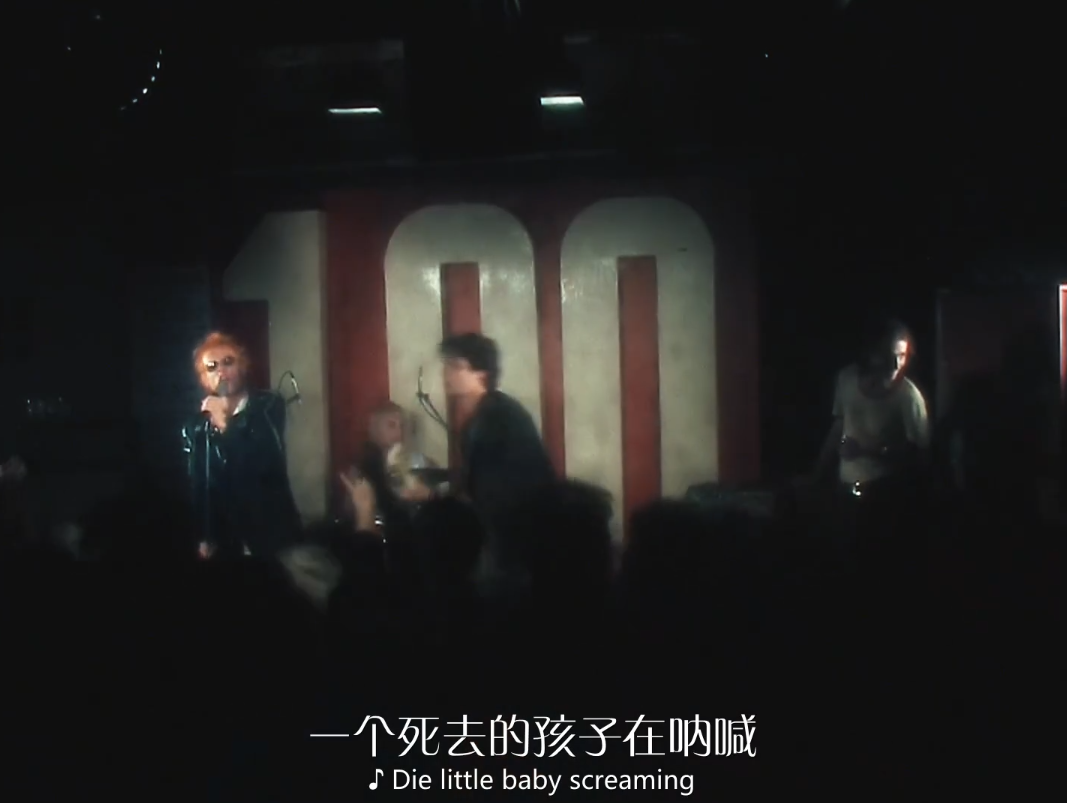

1976年,樂隊參加了「the 100」俱樂部舉行的朋克音樂節。

年輕人被這些叛逆者們深深吸引了。

他們在躁動的鼓點中肆意揮灑著汗水。

一個新的朋克時代就此開啟。

電視臺采訪紛至沓來。

但這些年輕人并沒有因此更加安分。

在一場電視臺直播中,幾個人當場大罵粗口。

就這樣,他們成了史上第一個在電視上說出F詞匯的人。

類似的事件又持續了好幾次。

導致他們接連被各大唱片公司開除。

但他們并沒有就此停止。

在女王登基25周年慶典當天。

樂隊包了條船,在慶典附近的河上演出了新歌《天佑女王》(與英國國歌同名)

歌詞里辱罵「女王不是人」。

嘲笑簇擁女王的人都是「蠢貨」。

警察們很快聞風而來。

樂隊差點被逮捕。

但《天佑女王》成功登上了音樂榜第一位。

然而,后來加入的新成員,西德。

則成為了壓垮一切的最后一根稻草。

身為一個貝斯手,西德基本上不會彈貝斯。

他不僅海洛因成癮,還經常在舞臺上自殘。

后來,他患有精神病的女友,突然在酒店被殺死。

而他本人也在開庭前因吸毒過量去世。

樂隊只存在了短短兩三年。

出版了一張正經專輯和幾首熱門歌曲。

但這群小痞子一樣的年輕人。

卻以自我毀滅為藝術形式。

成為了英國朋克崛起的關鍵人物。

性手槍樂隊之所以被稱為傳奇。

并不是因為其音樂才能。

更加不是因為吸毒、打架這些出格行為。

而是與其代表的東西息息相關。

正如史蒂夫所說:

「我們不是喜歡音樂,我們喜歡的是混亂」

1975年,英國陷入空前的經濟蕭條。

失業率創下二戰之后的新高。

整個國家面臨著各種各樣的問題。

但所有人卻假裝一切都好。

大量迷茫的年輕人在街頭游蕩。

早就厭倦了成年人體面的偽裝。

同時,1968年法國「五月革命」的余響。

還在英國年輕人的心頭,久久未能遠去。

整個社會都在醞釀著一場暴動。

樂隊經理人敏銳捕捉到了時代的脈搏。

捕捉到了年輕人們所積累的憤怒。

他將搖滾與政治和社會結合起來。

然后把性手槍樂隊推到了最前沿。

他們用充滿暴力、尖叫、迷幻的表演,狠狠的踢了一下整個國家的屁股。

顛覆了整個社會秩序,并將其擴散到全世界。

性手槍的革命性,與那個時代息息相關。

然而,很多追隨者們并沒有看到這一點。

性手槍開啟朋克時代后,許多人開始模仿。

在國內也是如此。

很多人模仿他們的嗓音、曲風、裝束。

甚至是招妓、濫交、吸毒的混亂行為。

然后聲稱,這就是「搖滾」或「朋克」精神。

但他們沒有意識到一點。

當他們只模仿這些皮毛時,就成為朋克精神所嘲笑的東西。

一種陳詞濫調的自以為是。

一個「塌房」的法制咖。

其實,即使是性手槍樂隊,最后也因為自己過于瘋狂的行為,而走向毀滅。

他們留給世人的意義,并非混亂、墮落。

也非毫無節制的享樂,任意妄為。

而是一種對社會不公的憤怒力量,更是一種對腐朽制度的反抗精神。

真正的朋克,是用自己的方式,向絕望的生活說不。

并在內心便燃起了一個火苗,永不熄滅,直到生命盡頭。