一見有客人進門,那就是有生意來了。機靈的小二忙跑過去,詢問:“客官是打尖還是住店?”

而現代人對“住店”是熟悉的,那打尖又是個什么意思?

其實這是京津一帶的方言,也就是吃飯的意思,路途遙遠,趕路辛苦了要投宿,餓了便要吃點東西,打發下舌尖,舌尖則是人對味道最敏感的地方,吃飽喝足后才好繼續趕路。《聽雨叢談·打尖》便講到:“今人行役于日中投店而飯,謂之打尖。”

《疏證·釋詞·釋言五》中解釋:“打尖,昭人謂旅途小憩為打尖。按《廣雅·釋詁三》,‘止也。’俗以尖字為之。此言小憩止,因小休而飲食,故小食亦曰打尖矣。”

在清朝的白話小說中,“打尖”一詞也是常見的,由清代文人李汝珍所創作的長篇小說《鏡花緣》中則描寫道:“如路上每逢打尖住宿,那店小二聞是上等過客,必殺雞宰鴨。”而李汝珍便是出生于京津一帶,《鏡花緣》更是繼承了《山海經》中的《海外西經》《大荒西經》的一些材料。

另外在《紅樓夢》的第十五回中有:“那時秦鐘正騎著馬,隨他父親的轎,忽見寶玉的小廝跑來,請他去打尖。”寫《紅樓夢》的作者曹雪芹早年在南京江寧織造府度過了一段錦衣紈绔的生活,雍正六年,曹家被抄家后,曹雪芹便跟隨家人遷回了北京老宅。

值得一提的是,據考證,“打尖”原本是“打火”,而在清內務府漢軍鑲黃旗人福格所著的《聽雨叢談》中,則特別解釋道:“今人行役,于日中投店而飯,謂之打尖。皆不喻其字義,或曰中途為住宿之間,乃誤‘間’而為‘尖’也。謹按《翠華尋幸》,謂中頓曰‘中火’。又見宋元人小說,謂途中之餐曰‘打火’,自是因‘火’字而誤為‘尖’也。”

如元代馬致遠所著的《黃粱夢》中就講述道:“兀那打火的婆婆,央做飯與我吃。”《水滸傳》第五三回則寫道:“到五更時分,戴宗叫李逵 起來打火,做些素飯吃了。”

“打火”一詞,含義更廣,除了在路途中做飯或吃飯,還可指用打火刀敲擊火石以取火。久而久之,京津一帶,“火”字變成了“尖”,人們認為舌頭可嘗盡人間美味,“打尖”一詞就有了吃飯的意思,而打尖自然是不分正午晚上,哪怕是在客棧里住上一晚,也可稱打尖。

“尖”含有歇息之意,也是在清代以后,比如清末小說《老殘游記》中有一句“我已打過尖了”,意思是說已經休息、吃過了。

不過到了廣東地區,“打尖”就不是這個含義了,在廣東方言中,打尖卻是指人不守秩序而插隊的行為,是完全不同的意思。你要是在廣東問“客官,打尖還是住店?”對方未必能弄明白你干啥說“打尖”,說不定還會因此起沖突。

并且在廣東,一開始也不是說“打尖”,原是“打櫼(jiān)”,久而久之,就訛傳為了“打尖”。

此外,“住店”也并非是暫來暫住,是要在店里面住上一段時間。比如在《水滸傳》中,魯智深在渭州救下了金老兒父女,他們落難在那個魯家客店安歇,長住不走,那便是名副其實的住店了。

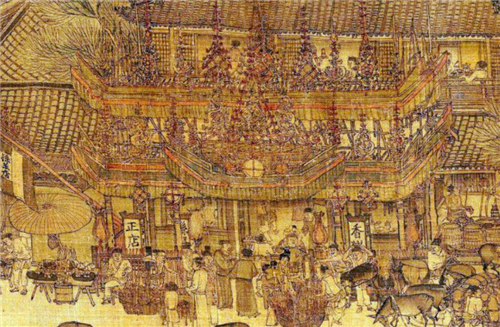

而在描繪宋代都城汴京商業繁華的《清明上河圖》,則畫出了“馬店”、“腳店”、“正店”等,馬店則是主要供馬幫客人投宿的客店;腳店則是供人臨時歇腳的小客店,并且是含有官方酒水銷售許可的餐飲機構,會向正店批發酒水等。

正店則是喝酒取樂、醉生夢死的地方,從圖中也可以看出,正店的生意很好,店前人頭攢動,并且正店的大樓很是氣派。通常進了正店,店小二不可能會問“打尖”。