關于80年代的回憶肯定少不了電影。

那是新中國成立后,中國電影繼十七年時期后第二個百花齊放、百家爭鳴的輝煌時期。

這一階段老中青三代導演在浩劫結束后,改革開放開始后,肆意揮灑自己的才華,讓中國電影逐步向世界先進電影的行列靠近。

那時的中國電影不再過度追求階級斗爭,有板有眼的樣板戲。

導演可以通過電影發表自己對生活的感悟,對未來的思考,對過去的反思,思想、內容、技巧都可以進行創新。

過去封閉的年代,外國電影進不來,如今沒有那么多條條框框,老中青導演們在學習國外先進電影時,也在革新著中國電影。

首先要提到的自然是第三代導演。

謝晉在八十年代,60多歲的高齡竟然還能迸發出驚人的才華。

他的身上有各家之長,蘇聯蒙太奇、美國好萊塢、法國新浪潮、中國傳統戲曲、意大利新現實主義。

然而在謝晉的電影里卻看不到割裂感與違和感。

他將不同風格融會貫通形成了謝晉的電影風格,被全世界認可與研究,稱他為當代電影大師。

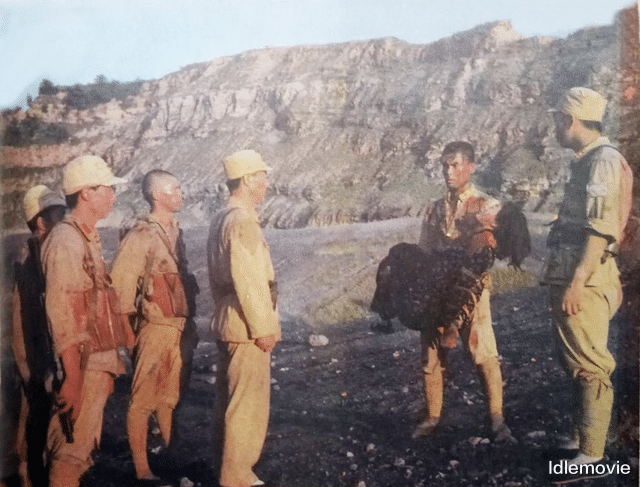

謝晉在八十年代共拍了五部電影,最知名,評分最高的有三部,《芙蓉鎮》《牧馬人》《高山下的花環》。

《芙蓉鎮》不同于其他反思片,視角比較全面。

知識分子、貧下中農、革命老兵、公職人員、革命小將,謝晉借助不同階層去看待那場大難,并沒有一味地貶低。

只是在片尾提出了擔憂,運動是否會再來,在《高山下的花環》中,《芙蓉鎮》的擔憂變成了現實。

部分人在戰爭時立了功,忘記了當初革命的初心,開始要特權,耀武揚威,反而真正有功之人卻被打壓,未來又迷茫了。

但這種迷茫,謝晉早在《牧馬人》就給出了解決的辦法。

雖然過去很不堪,但未來是值得期待的,個人有信念、有干勁、有追求,國家留人才、搞建設,不走老路,面包就會有的,愛情也會有的。

在謝晉的盛名之下,其他第三代導演也各自精彩。

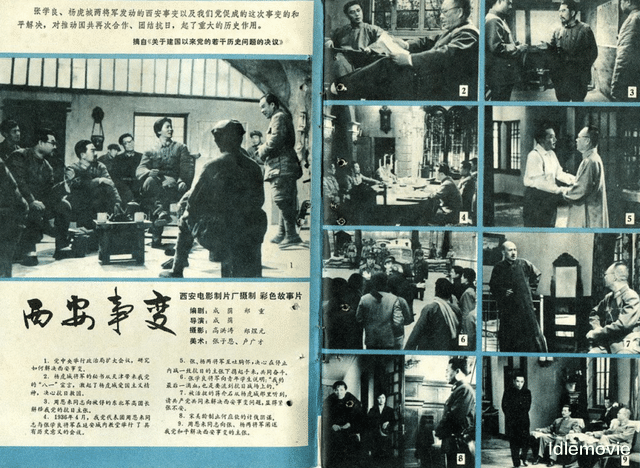

成蔭的《西安事變》,盡管評價不太高,但勝在寫實、理性,不搞虛無主義和春秋筆法那一套。

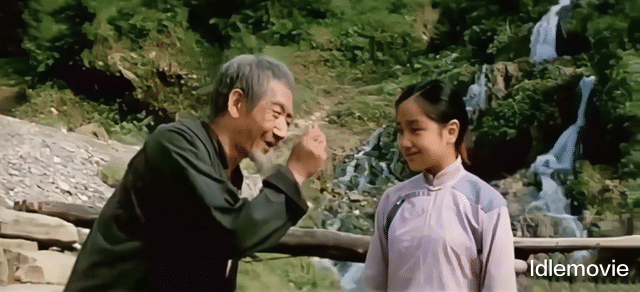

凌子風偏愛改編名著。

老舍的《駱駝祥子》,沈從文的《邊城》,都在他的導筒下,由文字變成了影像。

只是他的改編有一個通病,那就是節奏太快,導致劇情有些割裂,其實時長可以放長一點。

他的改編也過于注重個人感受,《駱駝祥子》的格局變小了,原著社會、時代的悲劇成了個人悲劇,《邊城》沒有拍出文學性。

即便如此,第三代還是可敬,接下來的第四代是幸福的一代,也是不幸的一代。

在他們意氣風發的年紀碰上了動亂,本想廣闊天地、大有作為,卻個個進了牛棚、馬圈。

有些人沒有放棄讀書,邊勞動邊學習,有些人不堪其辱,自溺、迫害,沒有等到勝利,活下來的第四代導演等待了施展才華的機會。

只是在他們大顯身手的時候,第三代導演老當益壯,第五代導演銳意進取。

第四代導演夾在中間,位置比較尷尬,但是他們畢竟是經歷過生與死的考驗,沒有什么困難是克服不了的。

既然前輩趕超不了,后輩思想更加開放,那就學習他們的長處,用于自己的電影,自此有了中國電影的第二個黃金時代。

吳貽弓的《城南舊事》,詩電影的又一力作,淡淡的哀愁,濃濃的思念。

吳天明的《老井》,傳統的農村現實主義題材,但在攝影、色彩方面學習了第五代的技巧。

黃建中的《一個死者對生者的訪問》,實驗、先鋒、魔幻至今仍是超越時代的前衛,頗具現代藝術的氣息。

在為自己拍片的同時,第四代導演還起到了承上啟下的關鍵作用。

既繼承了第三代的寫實主義,又提出丟掉戲劇的拐杖,還幫助了不少第五代導演。

張藝謀的首部電影《紅高粱》,是吳天明冒著丟掉西影廠廠長的風險,私下找廠里的副業部門湊了四萬塊,這才有了片中那片紅高粱。

黃建新的處女作《黑炮事件》,當年送審時因題材敏感并未通過審核。

后來黃建新求助于恩師吳天明向有關方面周旋,這才讓這部電影改動了幾十處后,才得以順利通過審查。

那是最好的年代,藝術家不嫉賢妒能,人才如泉涌。

陳凱歌的《黃土地》《孩子王》革新了中國電影語言,哲學性的內涵與表現手法的運用,散文詩電影風格,都讓他是當時最好的中國導演。

張藝謀的《紅高粱》,在保留電影觀賞性的同時,還用色彩和畫面講故事。

田壯壯的《獵場札撒》將鏡頭對準少數民族,吳子牛的《喋血黑谷》兼具故事性和娛樂性。

黃建新《黑炮事件》《錯位》,先鋒性盡顯。

之前中國的喜劇電影大致分為兩類,諷刺喜劇和歌頌喜劇,黃建新的出現,讓中國的喜劇電影有了荒誕不經與黑色幽默。

片中的視覺化符號,工整的構圖,大色塊的色彩,現代藝術的布景,環形結構敘事,都透著先鋒性與實驗性。

他們的電影打破常規,以讓世界看見中國電影為目標,創新、改變著中國電影,為中國電影史留下了不少經典作品。

除了這些名導之外,其他類型片也豐富著八十年代。

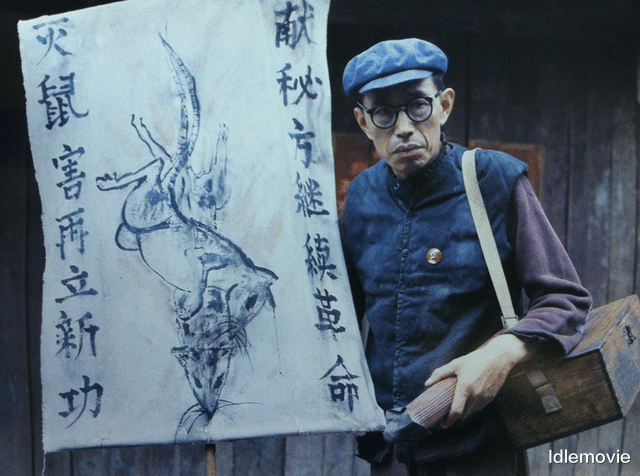

如《阿Q正傳》,這是對魯迅筆下的小人物的一次完美展現,舞臺化的表現主義,戲劇化的現實主義,幾處蒙太奇的運用都比較嫻熟。

嚴順開老先生飾演的阿Q,沒有小說里那么惹人厭,反而讓人憐,可憐他處的那個時代,可恨他的不作為,只知精神勝利法。

片中還有一個意外的驚喜,那就是先于阿Q被砍頭的那個角色是六小齡童扮演的,被“殺”5年后,他主演了《西游記》。

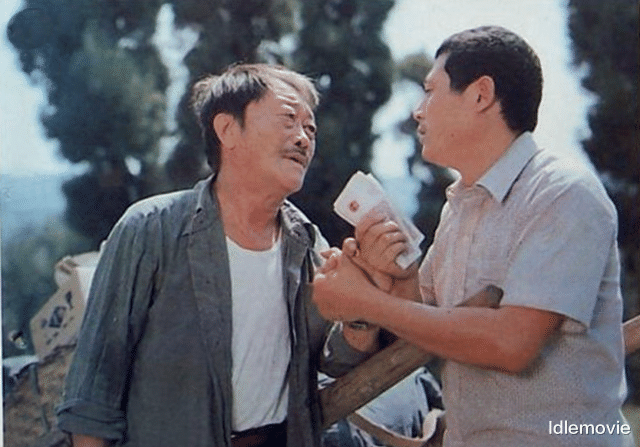

《失信的村莊》以一件發生在農村的誠信之事描繪出微型改革開放中出現的問題。

人們不患寡而患不均,財富如何分配是實現共同富裕最大的阻礙,若沒有合理解決,又何談社會主義建設。

普通人很少會嫉妒首富有多少錢,但街邊撿破爛的會因另一個撿破爛的多撿了一個易拉罐而吵起來。

眼界只有針眼那么小,為了點蠅頭小利斷送了長久的好日子,所以思想改革,教育普及依舊不能輕易放棄。

自古人心不足蛇吞象,撿了芝麻丟西瓜。

誠信是幾千年來的優良美德,可這個美德卻在改革中漸漸成了愚昧的糟粕。

誠信之所以成了封建余孽是因為有人總以人民的名義讓人民去斗,去反,如今還是如此,這到底是一種進步還是退步?

還有不可多說的《T省的84·85年》,反思過去與發問現在的《小巷名流》,現實寓言的《瘋狂的小鎮》。

現在回看《T省的84·85年》簡直振聾發聵,完全不是一部電影而是一部于上于下的教學片。

《瘋狂的小鎮》片尾十分鐘直接封神,“為什么要讓群眾知道真相呢?告訴他們結果就好了”等臺詞,一針見血。

《小巷名流》則道出了那個年代善良有個屁用,即使用善良救了人,還是會被牛鬼蛇神逼成惡人,風看似吹走了,可落葉卻化成了泥土,滋養了不少大樹。

與內地電影改革同步的還有香港電影新浪潮,臺灣新電影。

《蝶變》《投奔怒海》《省港旗兵》《童年往事》《悲情城市》《海灘的一天》。

遺憾的是,如今的中國電影還得靠這三股先鋒力量撐著,當徐克們、侯孝賢們、張藝謀們老去,中國電影何去何從?