《美國麗人》講述的是看似平靜的伯哈姆一家實則危機四伏,妻子卡羅琳的事業有成使得一事無成的伯哈姆在家中并沒有占據主導地位,兩個人也很久沒有碰過對方,而女兒珍妮是一個叛逆的孩子,一家人在一起并不幸福。

直到一次伯哈姆和妻子觀看女兒啦啦隊表演時出現了轉機,伯哈姆被珍妮的同學安吉拉的美貌深深吸引,伯哈姆似乎找回了逝去的青春,于是他毅然決然地辭去了工作,開始注意起自己的形象。

這時也遇到了鄰居家的孩子里奇,里奇是一個通過攝像機觀察、記錄生活的怪孩子,平時會記錄下常人所不能理解的事物,同時為了補足生活的開銷,里奇同時也在私下售賣大麻,伯哈姆也因為大麻和里奇成為了朋友,伯哈姆這段時間的改變也潛移默化地影響到妻子,卡羅琳也偷偷的與地產商幽會。

一天安吉拉來家中做客,有意無意地引誘伯哈姆,晚上在伯哈姆想要與安吉拉發生關系時,安吉拉才吐露真言說自己是第一次,伯哈姆突然意識到自己的失態,與此同時里奇的父親因為懷疑兒子與伯漢姆有不清楚的關系,便于這一天來找伯哈姆,將槍口對準了他。

影片中眾多人物的關系編織了一個豐富的敘事體系,而片中里奇的視點更是讓攝影機意識變得不同尋常,里奇用他攝影機記錄他所看到的一切事物:通過窗口記錄他的鄰居珍妮,記錄學校門口的死鳥,記錄在空中飛舞的塑料袋……他臥室的墻上堆著一排排錄影帶,就像一個關于記憶和印象的資料庫,既沒有(敘事的)連貫性,也沒有邏輯的發展。

就像戈達爾在《電影史》中對電影中的歷史和電影的歷史所做的非線性表達一樣,里奇發現了一種方式,可以解放攝影機,并且作為結果,解放他自己的注視:他的攝影機解放了他的注視,將它從因果鏈條中釋放出來。

悲劇與無常,殺戮、痛苦與死亡,全都在那里。密切注視鄰居,這種做法根本無法超越他狹窄的世界。但他的注視漸漸變得超然。他擺脫了他自己個人生活的故事。在他眼里,閃爍著對這個世界充滿好奇的神秘感。

里奇曾經努力讓自己的注視擺脫德勒茲所謂的社會與表現的固定結構的分界線。“通過攝影,里奇發現了一種新的個性化模式。

這種模式,既不是個人的,也與作為先驗主體的他無關,就像帕特里夏·皮斯特斯一書中所描述的,這種超然的凝視不再被里奇的主觀視點所左右,世界的萬事萬物就在那里,人類會被興奮、高興、悲傷、害怕、恐懼等情緒所操控,讓其選擇性關注或回避所遭遇的人和事,而里奇擺脫了上述平常人的視點,通過攝影機來解放自我。

這使得他能脫離出常規的拍攝內容,就像片中里奇向珍妮展示自己拍過最美的東西:那一天很奇妙,再過幾分鐘就要下雪,空氣中充滿能量,幾乎聽得到,對嗎?這個塑料袋就和我跳起舞來,像一個小孩求我陪他玩,整整十五分鐘,那一天我突然發現,事物的背后都有一種生命,一股慈悲的力量讓我知道其實我不必害怕,永遠不必怕。

影片比不上親眼目睹,但它讓我牢記這件事,我需要牢記。

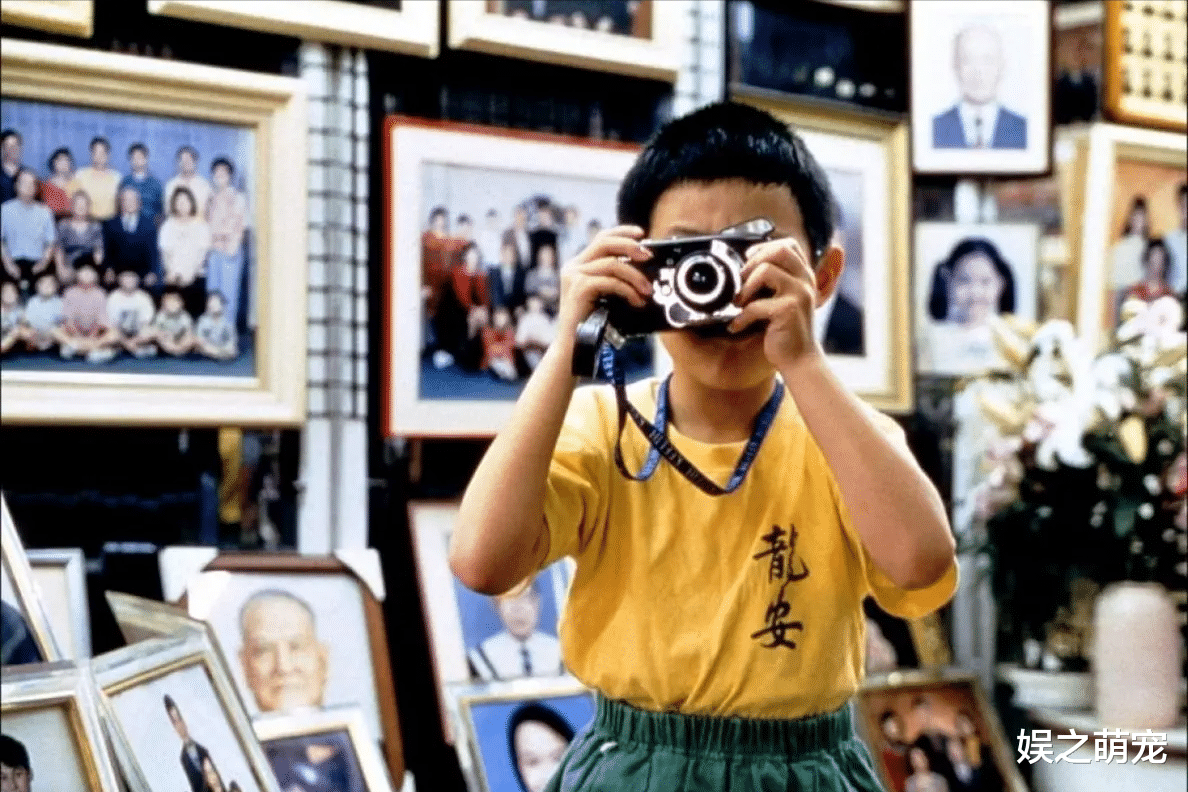

同樣的情況在楊德昌的電影《一一》中也有體現,影片眾多群像中洋洋的角色,作為一個“特殊”的孩童(總是拿著相機在拍照),對于世界的感知和領悟都有別于他人,所以在影片中洋洋的老師、同學甚至家人都無法理解他拍照的內容:拍蚊子,拍后腦勺。

洋洋的小舅子拿著自己后腦勺的照片問他:你為什么要拍它呀?洋洋回答說:“你自己看不到,我拍給你看啊”,之后在影片結尾處洋洋對婆婆的告白。

在洋洋兩次的回答中都表達了一種非人眼所能視的東西,如同《美國麗人》里奇口中的生命力和能量,這便是人的“看不見”,而電影中又希望觀眾“看的見”的東西。

因此,電影中的開麥拉正好將這種情況有效地告知觀眾,通過“開麥拉”這樣的第三雙眼形成一種“凝視”功能,為觀眾展現出潛藏在人背后的事物或能量。

在拉康有關凝視的論述中提及,凝視可以起到對象的作用,即有一種既存的凝視和一種外部世界對我們的凝視,這種凝視體現為看穿一切的絕對存在,隱藏在永恒的凝視背后,這種凝視只存在而不存有,也是不可見的。

對于拉康來說,一種柏拉圖式的觀點:在最初與世界的關系中,事物是有待被看見的,而在看見之前,也存在著一個被看,這種被看與凝視有關,凝視針對這一被看的主題是不可見的,因為其有自己的轄域,而這個轄域存在于想象世界中,主體在現實中是不尋覓的,所以凝視是人看不到的,因為被他者所遮蔽。

凝視雖在現實生活中的不存有,同時也被某種東西所遮蔽,這種東西在齊澤克看來便是“斑點”、“污點”:凝視乃客體(畫面)上的一個點位,正在觀看的主體從那里被凝視。

也就是說,我觀看客體,客體也在凝視我。凝視絕不是主體及其視覺的自我呈現的保證,相反,它是畫面上的某個斑點、污點、如此斑點、污點會破壞畫面的清晰度,在我與畫面之間開辟無法彌平的鴻溝。這樣,畫面透過某個點位凝視著我,我卻永遠看不到那個點位。

依據齊澤克的觀點,在電影中是否存在“斑點”?就電影中“開麥拉”而言,其鏡頭作為無數這樣的點位的集合,觀眾是無法看到在烏黑的鏡頭中的任何一個“斑點”,換句話說在電影中凝視的存在是否可以通過“開麥拉”來存有?

而“開麥拉”在電影中所表現為全知全能的凝視,這也正巧符合上述里奇與洋洋所提及的“背后”,而作為凝視的裝置則需要人來提供一種驅動,這種驅動就是沖動,沖動的本能是能夠達到其目的。

在電影中里奇和洋洋的目的便是提供給觀看者的一種滿足。因此,電影中的“開麥拉”作為一種超然的凝視通過電影中主體的沖動為作為主體的觀眾提供了可行性。