如果九泉之下的祝枝山,能看到《唐伯虎點秋香》這部電影,沒準兒會給陳百祥托夢:“你個死肥仔,這么編排我,良心不會痛么?”

因為,被明朝人譽為“本朝第一手”的祝枝山,是個很有腔調的人。他的所作所為,絕不可能如陳百祥飾演的祝枝山那般油膩猥瑣。

譬如,出生時他的右手就比正常人多個小指,這種先天性的畸形,擱現在,一個簡單的外科切除術就能搞定,也沒啥丟人的。

但在當時,這是個挺被人歧視的生理殘缺。

祝枝山的本名叫祝允明,在感受了太多異樣的眼光后,他給自己取了個別號“枝山”,寓意旁枝生出的手指,像山峰一樣連綿起伏。

這檔次,瞬間就上來了。

雖然后來祝枝山向別人解釋取這別號,僅是為了自我解嘲。但明眼人一看就明白,他還是挺在意個人形象的,要不咋不取“六指居士”、“六指圣手”之類的?

你能想象,這樣一個有著強烈自尊心的人,能在眾目睽睽之下畫“小雞啄米圖”?能在華府的柴房里,和風華絕代的石榴姐上演“美女和野獸”?

想想都很扯淡。

01

祝枝山的底氣,源自他的原生家庭。

祝枝山是蘇州吳縣人,天生畸形不說,還生得面目丑陋,但也一點兒都沒阻止他成為大明官N代。

他的祖父祝顥是正統年間的進士,官至山西布政司右參政,寫得一手好行草,晚年歸隱故鄉后,前來求字的人絡繹不絕。而且老頭很長壽,在當時沒有針對60歲以上老人免費體檢的福利政策下,還活了79歲。

作為祝顥唯一的兒子,祝枝山的父親祝瓛,混得就略顯潦草了,一輩子沒做出像樣的學問,臨了還比老爹早五個月離世,純屬過渡人物。

他對家族最大的貢獻,應該是找了個權勢顯赫的老丈人,生了個神童兒子。

祝枝山的母親在他十六歲時就離世了,對他的人生影響不大,但祝枝山的外祖父徐有貞,不僅是在明朝正統、景泰年間的風云人物,也是祝枝山立足江南文壇的領路人。

明英宗被瓦剌俘虜后,率大軍直逼京城,滿朝文武亂成一團,力主遷都的徐有貞,被決意堅守紫禁城的于謙噴成了狗。

事后,于謙抗住了瓦剌人的進攻,成了再造大明的功臣,而徐有貞成了邊緣人物,一度被人拿來當作反面典型。

七年后,因為迎回明英宗復辟有功,徐有貞的名望地位得以火速提升,被委任為兵部尚書,華蓋殿大學士,封武功伯。

拋開政治人品不說,徐有貞還是有幾把刷子的,他擅長行草,深得懷素、米芾的書法精髓,在天文、地理、道釋、方技等領域也都頗有成就。

祝枝山三歲時,徐有貞在政治斗爭中失勢,被明英宗遣返回故里安度晚年。

雖然官場上的徐有貞聲名狼藉,但在老家蘇州,他還是被鄉人們視為德高望重的徐學士,經常有人請他題字、撰墓志銘。

祝枝山也因此被外祖父帶到身邊,參加各種文藝聚會,沾染了一身的文藝細菌。

在祖父和外祖父兩個大咖的指點下,祝枝山成了遠近聞名的神童,5歲過目成誦,9歲作詩且常有驚人之語。

二十歲時,他就成了南京、北京士子眼中的“天下士”。科舉及第再續祖上的輝煌?那只是個時間問題。

02

有時候,你不得不承認,這個世界上的很多難以用常理解釋的問題,換個角度或許就能得到答案。

19世紀西方科學家們歸納出來的能量守恒定律,放到15世紀的祝枝山身上,也一樣通用。

譬如祝枝山,這個含著金鑰匙出生的神童,前半生的順遂似乎耗盡了他后半生的運氣,他從21歲參加鄉試,一直考到33歲,才考中個舉人。

兩個學霸的孫子,怎么能這么孫子呢?

素有“教化名城”美譽的蘇州府看不下去了,在當地官員的干涉下,人們將徐有貞撰寫的《儒學興修記》和《科第題名之記》擺在縣學門口,讓在此讀書的士子們都來領會老一輩的文化精神。

這無形中給了祝枝山前所未有的心理壓力,眼看著那些寒門子弟一個個金榜題名,祝枝山更焦慮了。

對抗焦慮最好的辦法,就是讓自己忙到沒時間焦慮。因此,除了日常讀書,祝枝山還開創了一種新型的學習方法–手口結合。

通俗點兒說,就是口中吟誦手中提筆,在加強記憶的同時,順便練習書法。

且不說這法子是否奏效,至少他的書法水準呈指數型上升。

27歲時,祝枝山用小楷抄錄了《莊子》的《逍遙游》《齊物論》《養生主》等內容,被后人評價為“綿里鐵”、“如印印泥,方是本色”。

28歲時,他又用小楷抄錄了一卷《唐宋四家文》,抄完還寫了篇心得,自認收獲頗豐“一遍即可得大略”。

學生時代,老師就經常教育我們:不要自我感覺良好,否則結果很慘。

自從考中舉人后,祝枝山接著考了七次,一直考到55歲也沒能考中進士,最后心灰意冷只得放棄。

最尷尬的一次,1511年,時年50歲的祝枝山和兒子祝續同赴京城參加會試,祝續考中了進士,祝枝山卻再次落榜。

不過,祝續后來順利步入仕途,這又讓祝枝山找回了些許自信,為此他寫詩感嘆:

黃紙書名已異恩,玉堂觀藝復何論。

持將宣室當前席,幸有丹衷世世存。

人生在世,不妨通透些。如果命運注定讓你混不了體制,那么讓混體制的喊你一聲爹,未必不是另一種意義上的成功。

03

54歲那年,祝枝山時來運轉。

他以舉人的身份通過了吏部的選拔,被授予廣東惠州府興寧縣知縣。當時的惠州,地處南疆經濟落后,轄下的興寧縣更是一片窮山惡水,境內常有盜匪放火搶劫,民風險惡秩序混亂。

為此,祝枝山到任后先開展了一波掃黑除惡專項斗爭,設伏一次抓獲了三十多名盜匪,隨后又大力推行教化革除陋習。這波硬核操作,令興寧縣的面貌煥然一新。

可另一方面,身為大明帝國的基層官吏,祝枝山所持有的那份良知,又成了他仕途的致命障礙。

1518年冬,興寧縣秋收不佳,祝枝山為給當地百姓減負,稅賦催收過程表現得相當佛系,能繳納的就先登記入庫,繳不上的也不強求。

年底考核時,祝枝山的KPI被判不達標,他本人還被處以扣除半年俸祿的責罰。

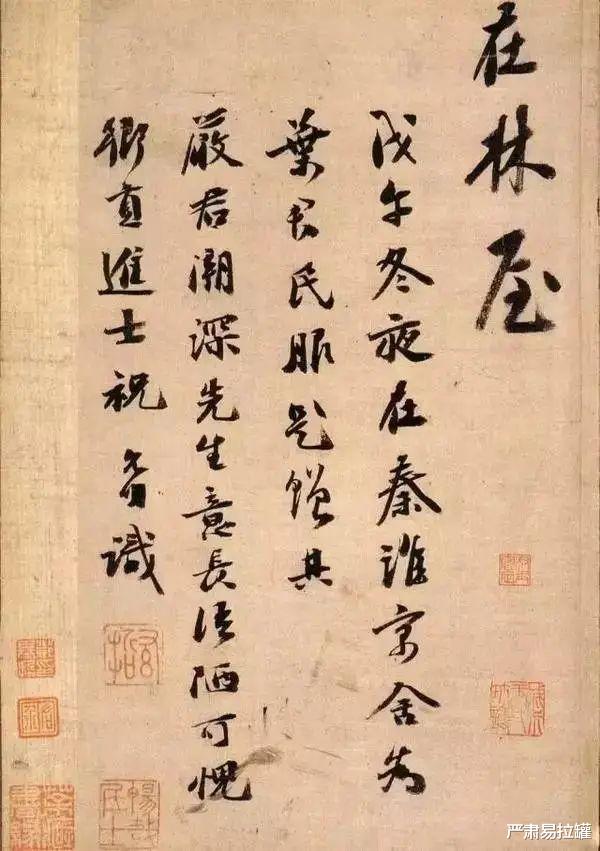

也就是在這一年,祝枝山奉命編修興寧縣志,編完后由他手書的序文《正德興寧縣志》,不經意間成了一篇集行書、草書為一體的傳世珍品。

不過,和影視里那個只顧著搞笑的祝枝山相比,真實的祝枝山不僅詼諧,更兼幾分俠氣。

有阿諛的官員慕名求他題對聯,他也欣然應允,當即題下這樣的損句:

明日逢春好不晦氣,終年倒運少有余財。

看到對方惱羞成怒的樣子,祝枝山笑道:“你急個毛線啊,這可都是吉祥話,一般人我還不送呢!”不信你且看:

明日逢春好,不晦氣。終年倒運少,有余財。

說罷,祝枝山揚長而去,只剩下那人在風中凌亂。

這樣的性格,注定在官場上吃不開,正如他在給好友寫的信里所說,自己不適合當官,因為“不能克己,不能徇人,不能作偽,不能忍心”。

04

命運有一雙神奇的推手,反復撥弄人的命運。

就像祝枝山的小迷弟唐伯虎,一心混仕途卻被現實毒打得鼻青眼腫,祝枝山早年渴望進士及第卻屢屢碰壁,打算放棄時又被任命為知縣,感覺自己快涼了時,一個更好的機會再次擺在他面前。

1522年,祝枝山被提拔為應天府通判,官階為六品。應天府即是如今的南京,絕對的富庶之地,而且離他的家鄉蘇州很近,這不就是傳說中“錢多事少離家近”的理想工作么?

因為這段經歷,祝枝山一度被人尊為“祝通判”。

江南四大才子中,徐禎卿早逝,唐伯虎當過幾天寧王府幕僚,差點兒連命都丟了,文徵明在京城做過三年畫師,沒啥實權。

按照世俗的眼光,獨數祝枝山混得最好。

或許是厭倦了,也或許是想躺平,幾個月后,年過花甲的祝枝山,以年老體衰為由向上司遞交了辭呈,回到故鄉養老。

就在他返鄉后不久,好友唐伯虎因貧困交加,死于蘇州郊外的桃花庵。

大多數人認知祝枝山,都是從唐伯虎開始的。

由于唐伯虎自帶流量,以致于在眾多影視劇中,觀眾都以為祝枝山是唐伯虎的小跟班,沒啥大能耐,只會插科打諢。

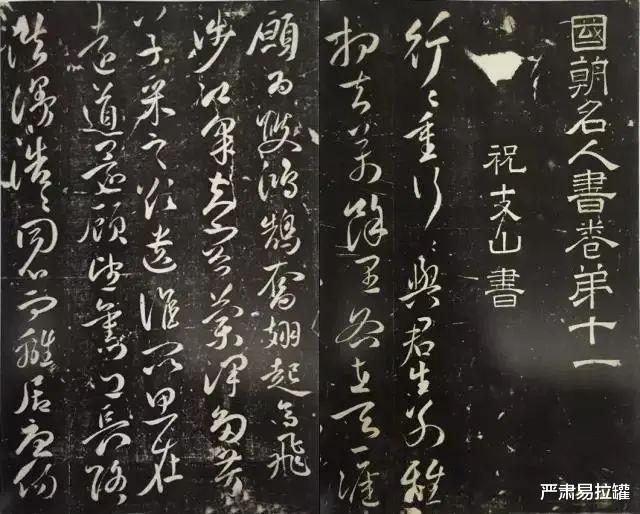

可事實上,祝枝山比唐伯虎大了整整十歲,彼此惺惺相惜,唐伯虎一直尊他為大哥。而且祝枝山在書法領域頗有造詣,特別是一手狂草,融合了王羲之行書的飄逸,懷素草書的狂放,被明朝人稱為“本朝第一手”。

他也由此被公認為吳門書壇的領袖人物。

他所書寫的“六體書詩賦卷”、“草書杜甫詩卷”、“草書唐人詩卷”及“草書詩翰卷”等等,無一不是傳世墨跡的精品。

除此之外,祝枝山還留下了詩文集六十卷,雜著百余卷,這也為后人研究明朝歷史提供了翔實的資料。

晚年的祝枝山,境遇不比唐伯虎好多少。他的獨子在外地為官,一個女兒遠嫁潮州,為養老只得賣字為生。

生性孤傲的他,若是有達官顯貴前來求字,便以生病為由推托。

生活難以為繼時,他低價賣掉了自己珍藏的貂裘大衣,人家替他可惜,他卻一笑而過:“要不是換錢花,我還真想不起這件大衣,如此留它還有何用?”

好友文徵明同情祝枝山的遭遇,又擔心傷及他的自尊,就令次子文嘉帶著豐厚的酬金請其題字。

那天,六十五歲的祝枝山,光著膀子趁著幾分醉意,寫下了行草《古詩十九首》,如今成了書法界的神作。

幾個月后,一代奇才祝枝山病故,人們將其安葬于橫山丹霞塢其祖父祝顥的墓旁。

時過境遷,如今祝枝山的墓已被夷為平地,倒是唐伯虎的墓地和桃花塢舊居,成了蘇州市文物保護單位。

話題至上,流量為王,自古皆然。

祝枝山,這個形象被毀得面目全非的天才,終究還是斗不過唐伯虎。