在文字中證道。——唐淚

有個問題纏繞許久。

電影《無雙》,為何主角李問的發型那么奇怪?

后來沉落在劇情中,去關注真假虛實和反轉、表演的細節等等層面。

也就將這個問題拋諸腦后。

時間如水,距離電影上映已經三年有余。

關于電影的訪談也看過有不少,導演和演員的都有。

主要是講劇情和創作,種種來龍去脈。

卻突然注意到此前一句反復聽到過但沒留意的話。

于是有了答案。

莊文強導演說,其實我自己就是「李問」。

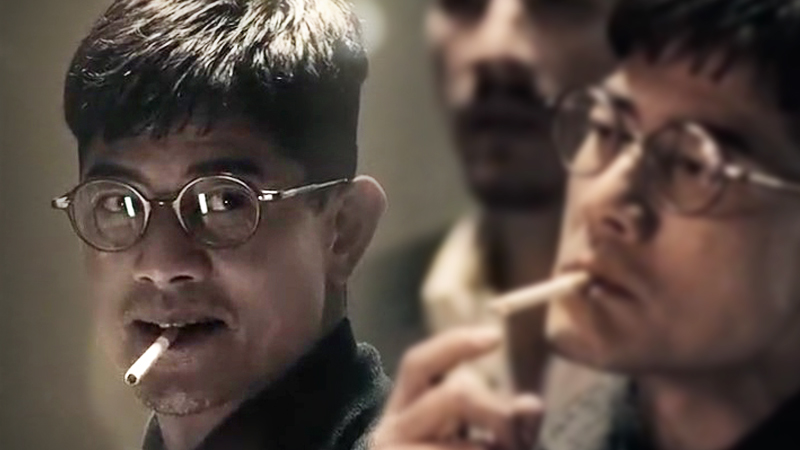

先看主角的出場。

李問在監獄里,異常投入、認真地畫郵票。

而這其實可以理解一種現實的投射。

有沒有認真排版過個人求職履歷?又或者絞盡腦汁地撰寫一篇投稿文?

它們就是你的「郵票」。

如果放到莊文強導演身上,會不會是當年熬夜寫下的劇本?

并不昂貴,但卻承載著某個階段的希望,不一定會有回音,卻足以支撐你在潦倒時不會垮掉。

其后回憶鏡像的開端,是李問的懷才不遇。

而雖然“天生我才必有用”并不適用于每一個人。

但不管是否有才,絕大多數人的腦子里,或多或少都可能閃現過“懷才不遇”的念頭。

直到“不遇”變成曠日持久的蹉跎,才會開始懷疑自己,是不是真的能力不足。

尤其又看到業內同行,有的驚才絕艷,有的少年得志。

挫敗感就會更甚。

但無論如何,也始終得想辦法活下去。

也就像李問面對阮文這樣的天才畫師自慚形穢,自己悄悄跑去臨摹假畫。

那么有沒有一種可能?這個劇情,也就是莊導昔年的不得志與徘徊歲月的某種映射?

他在片場打燈、做電影資料搜集員,看看杜琪峰的《暗花》和《真心英雄》,再看看劉偉強的《風云之雄霸天下》,會做何感受?

或許也奢望過可以一飛沖天,卻始終蹉跎時日,不得寸進。

而回頭再看,他最開始的目標,也只不過是想在電視臺做個撰稿員。

電影《無雙》的劇本完成于2008年。

他自己講,電影有《一級恐懼》、《搏擊俱樂部》和《異世浮生》的手法,甚至還有超過二十部好萊塢電影的橋段化用,說這是自己和電影開的一個玩笑。

結合劇情,這“玩笑”的含義很豐富。

電影中出現了一句話,這世界只需要一個梵高。

有一種人,有“復印機”般精準的復制能力,卻完全不能夠創造。

現實世界中有沒有,我們并不知曉。

但電影中有,就是李問。

無論是贗品畫作《騎士、死神與魔鬼》還是毫無創造力的《四季》,都準確無誤地說明了這一點。

而上文提到的幾部電影,甚至還包括《非常嫌疑犯》和《看不見的客人》,這些名家之作,會不會早有影子刻印在導演莊文強的腦海中?

進而拓印進了《無雙》這部電影?

事實當然并非如此,有借鑒,但并非拓印,更非“復印機”式復制。

莊文強導演沿襲了好萊塢的敘事框架,化用了好萊塢名篇的橋段,卻信手炮制出了根植于香港電影土壤的“港味”故事。

他的玩笑,只是一種自我揶揄、虛懷和謙遜。

同時也可視作一個電影人的自白。

但李問確實也有一部分莊文強自己的“影子”在其中。

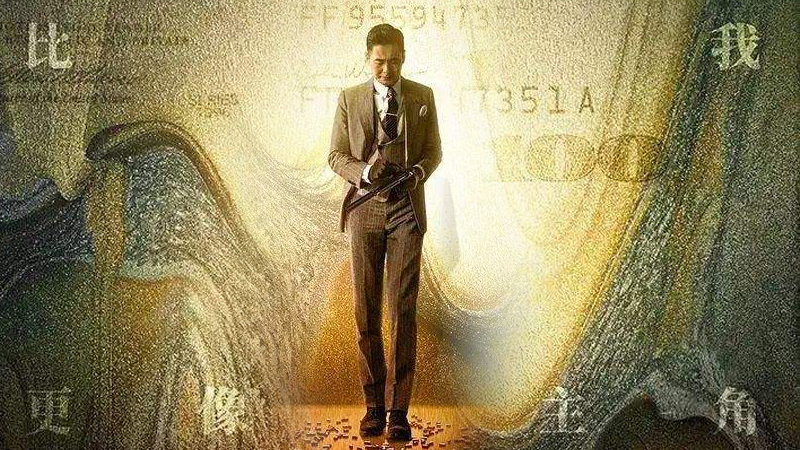

風度翩翩出場的吳復生。

是李問的反差鏡像,也是莊文強導演以及無數普通人的“精神幻象”。

紫色西服、魔方與紅酒,闊綽的出手。

與交不起水電氣費、總是穿黑灰衣服的李問,鮮明反差。

無論是被人潑一臉水,還是被拒絕,無論是傾聽還是決策,他都顯得氣度不凡,卓爾不群。

甚至就連殺人,都鎮定而從容。

這個角色身上有著一種“完美”的氣質。

但他只是一個虛幻的存在,是李問以自己為原型的一種“天馬行空”式暢想。

卻幾乎沒有人能在第一遍觀影就意識到這個問題。

更多的觀眾,是在絞盡腦汁分析,去研究反轉的層次和尋找隱藏的身份。

當然這本身也是觀影的一種需求滿足。

而吳復生“現象”,也就與普通人照鏡子的原理如出一轍。

很多人講過,拍出來的照片沒有鏡子里的自己好看。

這牽涉到有傾向的視覺修正概念,人類總會不自覺地美化自我。

或者也就像好漢的“當年勇”,以及情人眼里的“西施”。

不經過修修補補、精心雕琢。

如何可以完美?

所以李問的卑微、不完美,與吳復生的風度和完美。

皆意味深長。

這個世上,有太多人在“努力”地活著。

卻又似乎總有那么多的不如意。

懷才不遇、交不起房租水電、卑微、憤懣甚至絕望,林林總總的際遇,或存在于世界的任何一個角落。

也就像好萊塢的勵志傳記電影《當幸福來敲門》。

主角加德納的早年經歷,充斥著種種不幸,,從誤入投資的泥潭、無力支付賬單到離婚,拖著年僅五歲的兒子每天往救濟站跑,甚至在地鐵廁所里過夜,時刻內心焦灼,在這種日復一日的折磨中,就完全沒有什么風度可言,活下去、撐過去,就是所有的信念。

而為了活下去,有的人會緊咬牙關苦熬,比如加德納,有的人則會把路走偏,比如《無雙》中的李問,但其實也都是萬千世象其一。

而只有在成功過后,才能笑看風云過。

但再瑰麗的夢境始終都會消散,正如電影中,李問開槍擊中了吳復生。

這其實也是一種象征義。

李問也是有傲氣的。

比如“燒畫”那一幕,從曬笑到眼神冰冷,以及最后的決絕模樣。

與其說是現實,不如說更近一種臆想。

而本身這一幕,在劇情而言,也就是李問的自編、自導和自演,并不是真實發生過的劇情。

它是不是也是“懷才不遇”的一種心境投射?

吳復生說,「任何事做到極致就是藝術。」

這句話像是一種對自己的勉勵。

在酒吧里,他又說,「這個世界上,一百萬人里,只有一個主角。」

有點無病呻吟的意味。

最后在飛機上,吳復生對李問說,「所有做大事的男人,都是為了女人,所有放棄了愛情的男人,極少能成事。」

這或可理解為莊文強“閑來無事”時的戲謔之詞。

而李問在游艇上時說,「不是我以為,是沒了我肯定不行。」

又或可理解為普通人的自傲。

他在電影尾聲時對秀清說,「有時候假的比真的好,只要我們盡量愛的真一點。」

可大膽猜測,又會不會是來自“愛情受創”的憤怒?

權當笑言,但真與假,現實與劇情,其實就是這樣難分彼此。

因為電影的的確確來自生活,無論是求職、工作、愛情,還是生活中不順心和開懷,這種種事件、千般情緒,都能化作編劇的食糧。

李問就是普通人。

而吳復生則是鏡像中的幻像。

所以這個發型的出現,是為了讓郭富城更貼近普通人的樣子。

發哥則一定要完美無缺。

這就是莊文強導演想要的效果。

電影《無雙》。

也就是他的一場“對鏡”自語。