自90年代以來,各種主題的韓國電影層出不窮,電影中的角色一般都是從社會主流中選取,一旦主流之風刮過,角色也會逝去。好像只有李滄東鏡頭中的角色與我們相似,他們的錢包中放著身份證,身份證上有只屬于自己的號碼和住址,在我們的身邊一直生活著。

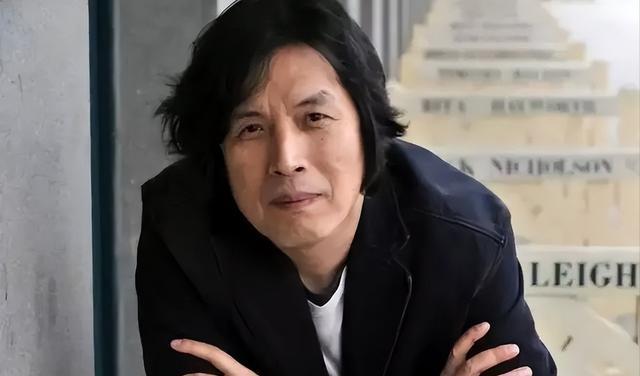

李滄東導演的電影生涯有20年,總共創作了6部作品,盡管數量不多,但其電影所塑造出來的角色體現的卻是韓國將近50年的蕓蕓眾生。

這些角色展現出了其極具特性美學脈絡,也因此,其每一部作品受到一代又一代人的喜愛。

折射現實之真

李滄東導演一直以平民視角看待問題,堅定不移地通過鏡頭對邊緣人物的生活點滴進行記錄,他說好萊塢的電影一直在講述一些不切實際的故事,而他想平衡一下這一問題。

因此,他希望把精力更多的放在記錄現實上,而不是忘卻現實,他表示要用鏡頭描繪并記錄之前各種各樣的生活以及當前很多人不敢評論的現實。

把李滄東所拍攝的影像作為我們窺探韓國社會的一面鏡子這一說法一點都不夸張,他所創造出來的鏡頭表達的故事越來越客觀且嚴謹,其中沒有涉及一絲主觀想法以及道德評判,他采用嚴謹的紀實手段單純地展現生活規律。

相比于現代主義,李滄東從不展現玄幻虛假的東西,而是集中精力于現實生活,把生活中的細節展現出來,從這一方面來講,李滄東是真正意義上的現實主義藝術家。

很多導演費盡心力卻不能很好地展現現實生活,但是李滄東導演卻拿捏得很好,這是因為他可以從平民的角度看待問題,也有著敏感的知覺,總是利用人物與鏡頭與語言,以適當的手法把以往的時代通過鏡頭重現出來。

《綠魚》的鏡頭冷靜克制,風格紀實,將復員軍人生活的殘酷完全展現出來。《薄荷糖》以一個個體的生活反映出了當代韓國社會的變化。

《綠洲》講述的是社會邊緣人物之間的愛情不被當時社會所容納的故事,所映射出來的卻是韓國社會中冷漠的人際關系。

《密陽》講述了家庭之間的離散以及生活當中的喜怒哀樂,但卻是在世界的背景之下分析個體的精神困惑。

《詩》借著對詩歌的高雅追求,表達現實世界中道德倫理的困境。《燃燒》以憤怒為靈感,解釋韓國階級固化的嚴重問題。他專注于用作品展現現實,把眼光放在當代人身上,從而發現了他們的共同特征,即疏離感。

李滄東通常是在完全仿真的現實處境里加入主要的角色,創造性地把人們習以為常的現實生活表現在鏡頭中。

從現實主義的創作角度來看,它需要創作方堅定不移地跟隨現實的流動,把握住時代的發展精神,對于現實生活當中的矛盾以及社會大眾所關注的問題及時揭露,從內在出發體現出主體對于現實的理解以及批判,同時也會突出主體的個人感受與理解,也即是我們所說的創作意圖或者是作品一定要有相應的創新性。

電影創作人李滄東一直都在追求作品能夠更加返璞歸真,雖然會有很多情節需要進行虛構整合,但是也能盡量避免出現過于主觀的鏡頭動作或者是闡釋性的畫面感,確保故事當中的人物能夠根據生活里的真實邏輯做事,這樣可以讓細節更加真實豐富。

在電影美學領域,現實主義不但起著衡量美學尺度的作用,同時也會對歷史進行衡量,所以,電影有沒有體現出現實主義風格,主要是看它是不是從客觀、批判的方面出發來描繪社會生活。

敢于面對現實,這是李滄東作品的最突出特點,但是個人生命的悲劇遠遠無法闡述出電影的整個發展主題,個人生存僅僅是他在探索世界時的一道門,他的最終目的在于揭露出韓國整體環境下,大眾的生存狀況及精神困境。他敢于揭露人生的陰暗面,抨擊韓國社會的漠然、冷血。

這樣的表現手法其實是和文藝作品中所用到的批判現實主義精神相一致的,均是借助于典型人物再現的表現手法,反映出真實的生活,從而達到揭露并評判社會陰暗面的目的。

對于現實主義作品來說,它通常具有下述三個方面的特點:

第一,從人道主義關懷出發;

第二,遵循生活的原貌,在表現典型人物形象時遵循實事求是的原則;

第三,要具有面對現實、批判現實的精神。從這三個方面出發來看李滄東的電影作品是非常吻合的。

挖掘人性之善

“如同我們所有人都有其自身獨特的樣貌,并從他的樣貌當中流露出來的神奇一般,所有的作品都有其自身樣式形態所出現的韻味。”

李滄東是后工業時期少數的人文類導演,他用影像討論人類的苦難和未來。李滄東的電影解構出當下人與人的冷漠、隔閡,他的創作風格是在現實世界與神秘幻想當中來回游走而出現的,真實地反映出人們之間相互傷害、不認可、無法有效交流的狀況,不過在電影的結尾都會流露出他對于美好未來的期盼。

李滄東導演謳歌人的主體價值,重視人的尊嚴,以強烈的人文關懷關注底層人民的生活狀況。他從知識分子的角度出發,對于生活當中的弱者往往會抱有強烈的同情心,在其電影作品中經常會有這樣的情景:

本來就處于生活底層的弱者向那些更加需要幫助的弱者伸出援助之手,從而表現出導演的人文主義。

前途縹緲、居無定所的莫東在火車上遇到了遭人調戲的美延,在力量不如敵人的情況下挺身而出;整日游手好閑、遭人白眼的鐘斗卻向患有腦癱的公主表露真心,最終和公主一起獲得了幸福;

年老多忘的美子還要依靠伺候人而獲得的微薄工資度日,但是對于孤苦伶仃的老年婦人依然表現出了真誠的同情;為生活奔波的鐘洙為了對海美的承諾,堅持去她家喂那只并不存在的貓。

他電影中的人物都是純粹的人,導演對于人類本是純真的這個想法過于強烈,就像信念或宗教一樣,因此李滄東電影中的人物都保留著善良的一面:《綠魚》中的莫東雖然進入了黑社會,但卻在污濁的世界中依然保有自己的純真,在內心期望與家人無憂無慮地生活在一起;

《薄荷糖》里金英浩在人生的開始是善良而有活力的年輕人,憧憬著能當一位攝影師;《綠洲》的鐘斗雖然腦子缺根筋,但只想通過自己的付出讓公主得到幸福;《密陽》中信愛最孤苦無依的時候,卻總有宗燦陪在身旁。

這一個個人性當中的閃耀光芒照亮了冷酷世界的一個角落,讓這個世界感受到一絲絲的溫暖,在孤獨長夜中依然有一盞燭光在閃爍。

詮釋悲劇之美

貫穿李滄東電影中的悲劇觀不僅僅是社會、歷史事件造成的悲劇,而是試圖尋找更根本的悲劇原因,乃至人類如何面對悲劇的痛苦。

近代以來,隨著啟蒙意識的覺醒,人類理性被推崇到無以復加的至高地位。人類理性產生了知識和信息的權力、金錢的權力、政治的權力。世界被理性劃分為兩個不是具有同等資格的世界:一個是擁有這些權力的主體世界,另一個是被主體世界徹底邊緣化的客體世界。

為了這個二分法的世界在電影中存在,在電影之外的現實生活依然存在。《綠魚》中的以主體自居的黑社會老大裴泰坤為了自己的不斷膨脹地欲望而不擇手段地掙錢,將自己的情人獻給官員,甚至不惜殺害了對自己忠心耿耿的莫東。

《薄荷糖》選擇了金英浩作為主人公,他曾經是光州事件的加害者、殘忍的刑警、成功的商人、偷情者。

雖然金英浩與裴泰坤是不同環境中完全不同的人物,但是金英浩擁有“警察”、“老板”等無疑是主體世界成員才能擁有的身份,并且二人都是從客體世界出發,以非道德或非法的手段進入了主體世界。

李滄東在以裴泰坤的勝利為結束的前作里選擇了金英浩作為他的繼任者,并展示了他的毀滅。這兩部電影中使主體和客體都在近代這個二分法世界中成為了悲劇:作為客體的莫東在進入主體世界前宣布他殺,曾經作為主體的金英浩宣布自殺。

李滄東導演后期的作品中不再在電影中直接描寫急劇城市化的問題、光州事件等歷史事件,而是更注重人性的悲劇及個體的悲劇。

《綠洲》中男女主人公的家庭是一群具有適當教養和適當常識的普通人,他們為了成就自己進入主體世界的欲望,徹底利用并疏遠了鐘斗和公主:公主的家人搬到她名下的殘疾人公寓時卻不帶走公主;鐘斗的家人利用他代替哥哥的牢獄之災,并且在他出獄前就悄無聲息的搬離了原本的家。

對于鐘斗和公主的愛情,各自家庭所組成的主體世界毫不猶豫地選擇了壓制。在押送鐘斗的車中,警方稱鐘斗試圖侵犯重度殘疾人,并斷定公主絕對不可能成為行為的對象,也不想詳細調查該事件。

電影充分展現了主體與客體對抗的關系超越了家庭,而膨脹到社會的整體之中。

《密陽》中的申愛為了完成進入主體世界的欲望而不斷撒謊,她謊稱自己有錢買地,卻不得不在兒子被拐賣后,向要求贖金的罪犯吐露心聲:“我沒有錢,土地合同都是假的”,并最終導致了兒子被殺害。

《詩》中基范爸爸是社會主流人群的代表,他待人雖然很熱情,但是當波及到自己的利益時馬上就會變得非常冷漠,他和那些少年罪犯的家長會毫無顧忌地討論死去女孩的樣貌,甚至還會說她是在自取其辱。

加害者的父母都相信只要給予被害者家屬補償,就能獲得寬恕,雖然他們異口同聲地說死去的孩子可憐,但這只是說說而已,他們更擔心的是自己的孩子會因此而受到懲罰。

《燃燒》中ben作為主體世界的代表,將客體世界的女人比作“無用的塑料棚”,殺害他們僅僅為了滿足自己內心的刺激。

李滄東作品中所塑造的特定的人物形象正體現了這一點:盡管現實社會中的冷酷讓人心生厭倦,然而在希望的彼岸依然還有值得期待的東西,春天很快就會到來。

李滄東作品中的主人公們都對生活抱有積極的愿景,《綠魚》作品當中的莫東一生的理想便是和家人一起經營一家餐館,《綠洲》中鐘斗盼望著家人認可他與公主的愛情,在《密陽》作品中,信愛愛所有的痛苦都來源于她渴望獲得新生而為此做出的努力,在《詩》作品當中,美子在用近乎不食人間煙火氣的精神在世俗的生活當中苦苦追尋著詩情畫意。

盡管生活非常貧窮,而她也不得不靠伺候一位癱瘓在床的老頭而賺取生活費。無法擔負數量巨大的賠償金,不得不委身于她所服務的對象,甚至是以犧牲肉體來換取這筆錢。雖然生活如此糟糕,但是她依然保有積極樂觀的詩意生活態度,不論困難如何大,她總是會用微笑的臉龐、優雅的裝扮來愉悅別人。

盡管在面對絕望時,也不會輕易妥協,依然會保持著詩意的態度,渴望達到內心的平靜。《燃燒》中的鐘洙將海美視為自己生活的意義,希望與她共度人生。但是絕望的現實生活不是單純依靠一些理想就可以改變的。

這些作品當中的人物幾乎都逃脫不了命運的折磨,但是依然不會對未來喪失信心,受難者在黑暗中努力泅渡之后終于到達陽光的彼岸,雖然這彼岸也未可期許。《詩》作品當中的美子最后的結局雖然是走向寂滅,然而影片沒有明確的鏡頭闡釋,在觀眾的猜想當中美子實現了自我贖救。

《綠魚》中的莫東雖然結束了自己的生命,但是卻在死后達成了他的夢想。《薄荷糖》當中的金永浩一生都可以說是一個大悲劇,但是作品結構采用倒置方式,讓現實的殘酷變得不那么明顯。

《綠洲》與《密陽》作品透過一片廢墟的焦土當中依然能看到一絲微弱的曙光,這樣觀眾就愿意相信鐘斗和公主可以排除萬難,最終走到一起,可以重新收獲愛情。這些也許才是李滄東導演作品的非凡之處,他掙脫了西方悲劇作品的束縛,在悲慘世界中依然保留著某種消解的意味。