撲也能像《風起隴西》撲得這么轟轟烈烈的劇也不多了!

該劇播出期間,因收視砸穿央8底盤,引起全網熱議,更是嘲諷聲不斷,該劇平均收視出來后,“倒一”詞條更是被刷上熱搜第一。

因為該劇平均收視只有0.679,位居央8黃金檔收視倒數第一,上一部倒數的是潘粵明主演的《誰說我結不了婚》,所以這個收視數據,被嘲真的不冤。

而央8收視第一的是重播的《人世間》,這兩部都是新麗的劇,結果一個拿了第一,一個拿了倒數第一,差距太大了,《人世間》的評分也比《風起隴西》更高。

造成這個原因的,一個是因為題材,一個是因為《人世間》的劇情很接地氣,抓準了觀眾口味,而《風起隴西》走“高逼格”路線,不迎合觀眾,兩部劇風格極端,結果自然也很極端。

但平臺對這部劇卻很滿意,央8稱選擇這部劇在該平臺播出,是因為他們的審美隨著時代的要求在變,對這部劇的評價與定位也是“高質量”的電視作品。

業內、影評人對這部劇的評價也很高,稱《風起隴西》是被外界低估了,如果第二輪播出,收視效果可能會更好。

但觀眾對這部劇卻很不滿意,收視、網播成績也持續低迷,究其原因,就是因為這部劇一開始就沒有考慮過大眾,不以滿足所有觀眾為要求,而是尋求能與它產生共鳴的觀眾,這點本身就與很多觀眾站在了“對立面”。

而且電視劇播出后,因成績不好,粉絲又以“觀劇門檻”進行挽尊,稱這屆觀眾不行,而引起巨大反彈,嘲聲也越來越大,一部不考慮大眾,甚至“挑”觀眾的作品,自然也難以得到大眾的認可。

觀眾的接受度其實很高,有深度的作品海了去了,三國、權謀題材的作品也不少,而且受眾很廣,導演、主創們不想迎合觀眾,有自己的堅持是好事。

但不迎合觀眾,也可以拍出大眾都認可的好作品,而不是一邊無視觀眾,一邊把劇沒火的原因歸結于觀眾,而忽略了作品本身存在的問題。

有一句話叫“墻角的花,你孤芳自賞時,天地便小了”,這部劇一開始就把它圈在了一方天地,藝術不能只是孤芳自賞,而且應該雅俗共賞!

之前就有一個很好的例子,在《導演請指教》里,梁龍執導了一個小短片,所有觀眾都不買賬,作品播到一半就被叫停,但他覺得自己想拍什么別人管不著,現場很多制片人和影評人都在力挺他,他們還和現場觀眾打起了嘴仗。

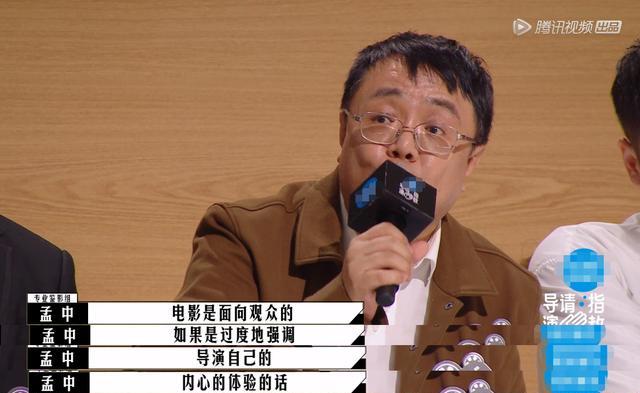

但這時專業鑒影團的孟中老師說了一段話,他稱電影是面向觀眾的,如果過度注重導演自己內心的體驗,而忽視了觀眾觀感的話,那就是錯的,放到電視劇中亦是如此。

一部作品沒有成功肯定是有多方面原因的。

而且《風起隴西》采用的是電影班底,用電影的方式來拍電視劇,本身就容易水土不服,也有很多失敗的例子在前,現在電視劇也有一個誤區,就是為了制造所謂的高級感、電影感,畫面暗到觀眾看不清,《風起隴西》就為了還原古代的真實背景,全程用燭光和火光進行拍攝,導致觀眾紛紛吐槽,看得很費勁。

《風起隴西》的劇情也很沉悶枯燥,全程在各種反轉,把觀眾都轉暈了,也因此被指是在故作高深,缺乏真實感,甚至因為現代化的臺詞,讓人有點割裂,經常讓人恍惚覺得是在看民國諜戰劇,這部劇只是把民國諜戰的劇情套在了三國的題材上。

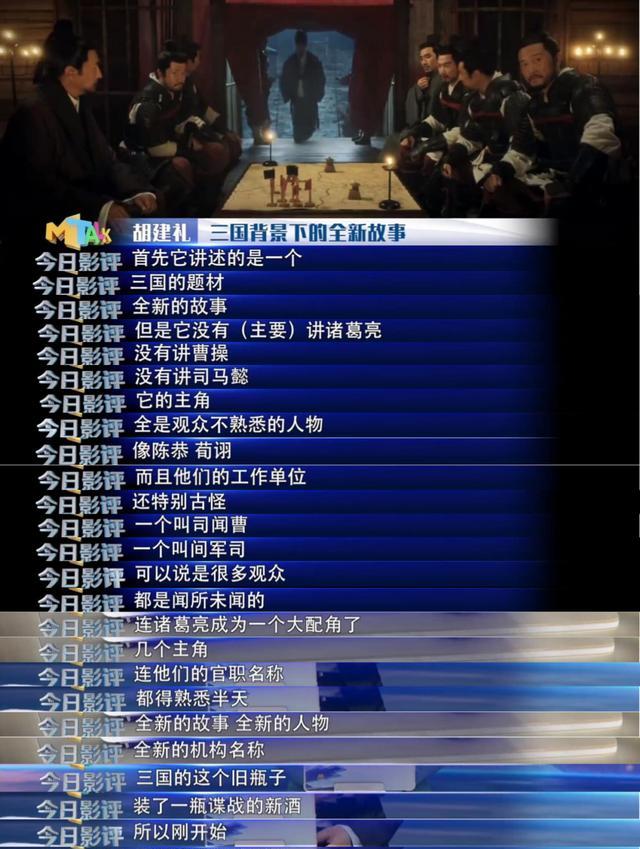

這部劇還取了各種晦澀難記的人名、職稱,有一個資深影評專家說得非常好,作為一部三國題材的作品,但它的主角卻是一群觀眾并不熟悉的人物,工作職稱也很奇怪,光是記人名、單位就得費上大半天。

加上主演扮相都差不多,要區分起來也很困難,經常是敵我不分的一種狀態,稍不注意就不知道劇情講到哪了,追部劇都這么費事費神,看的人自然就少了。

劇方追求電影質感還有一個原因,就是一旦劇撲了,還可以用制作挽救一下口碑、評分,《風起隴西》的制作就吹得很起勁,這也是這部劇評分高的原因,這部劇若是沒有上星,或是沒有在央8上星,都不至于被嘲得這么慘。

馬伯庸之前的作品也大多都是網播,評分也不錯,但《風起隴西》一上星,讓人看清了很多事實。

陳坤這幾年主演的作品收視都不太好,但評分卻都不低,尤其是之前那部收視同樣低迷,砸穿芒果臺收視底盤的《天盛長歌》,評分也有8.2。

但這樣曲高和寡的作品,給他帶來的只有嘲諷和質疑聲,以前他的作品都很火,但現在拍一部撲一部,再好的平臺、班底配置都無濟于事,網友把它歸為所謂的“玄學”,但其實還是要從挑劇的眼光,還有自身出發,去總結一下問題,不然這樣的情況可能還是會持續發生!