騰訊音樂數據研究院發布數據稱,2021年華語新歌總量達到114.5萬,同比2020年保持了53.1%的增長,平均每27秒就會誕生一首新歌。

面對這條喜人數據,我的一位朋友搖頭嘆息:“哎,墮落了,為什么量變沒有帶來質變。”

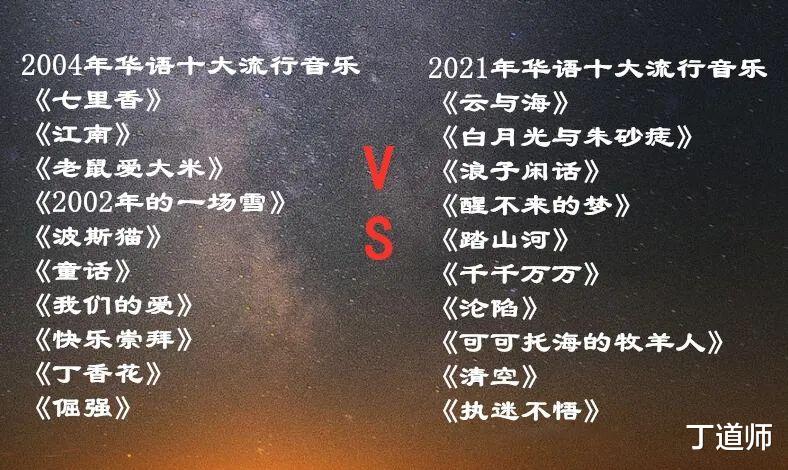

看我一臉茫然,朋友給我丟來一張對比圖–2004年華語十大流行音樂VS2021年華語十大流行音樂。

2004年華語十大流行音樂:《七里香》《江南》《老鼠愛大米》《2002年的一場雪》《波斯貓》《童話》《我們的愛》《快樂崇拜》《丁香花》《倔強》。

2021年華語十大流行音樂:《云與海》《白月光與朱砂痣》《浪子閑話》《醒不來的夢》《踏山河》《千千萬萬》《淪陷》《可可托海的牧羊人》《清空》《執迷不悟》。

朋友問我哪一年的流行音樂質量更高,我說當然是2004年的質量高,放一起對比高下立見。我這才反應過來,朋友說的“量變沒有帶來質變”是指現在的音樂數量比當年多了很多倍,但質量反而不如當年。

數量增長了,質量反而降低了,這個現象也讓我陷入思考。在我很小的時候,我就學過一個定律:質變和量變是辯證統一的,量變是質變的前提和必要準備,質變是量變的必然結果。

現在看來,質變未必是量變的必然結果,好比華語音樂。還有中國足球,也可以推翻這個定律,在中國踢球的人比冰島總人口還多,但中國男足就是踢不過冰島男足。

以上,只是我們這些中年從業者的固有認知,我把這些發現和小一輩的一些朋友進行了溝通,得到了截然相反的看法。這些看法非常有意思,我分享出來,給大家參考參考。

何為高質量?

《七里香》《江南》《倔強》對比《云與海》《白月光與朱砂痣》《浪子閑話》《踏山河》哪組質量更高?在我看來,當然是前者,但現在的一些年輕人不這么認為,他們認為后者更好聽,且更能引發他們共鳴。

我和一些2004年左右出生的朋友聊天,問他們怎么看待周杰倫和蔡徐坤的制作能力對比。他們對周杰倫不感冒,堅信蔡徐坤是天才型音樂制作人。

更早之前,我還和青年朋友溝通過通俗文學作品對比。我建議他們看看金庸的武俠小說,因為金庸講故事的能力很強,包羅萬象,可以給我們更多思考。但他們認為金庸老掉牙早已過時,他們更喜歡《魔道祖師》《慶余年》《斗破蒼穹》。我經常拿“這些作品經歷了幾十年幾百年的歷史考驗,你們怎么就看不進去呢”說服青年朋友,但無濟于事。

我想,關于音樂、文學、影視等文化作品,到底哪些質量高,哪些質量低,真的沒有統一標準,一代人有一代人的喜好認知,一群人有一群人的喜好認知。何為高質量?何為低質量,只在于個人喜好。

現在的年輕人覺得《云與海》《白月光與朱砂痣》《浪子閑話》《踏山河》比《七里香》《江南》《倔強》更好,那么“量變帶來質變”這個定律沒有被破。

以誰為中心?

一位青年朋友指導我,讓我換個角度看問題。他說在你們那個年代,喜歡一首音樂,往往是因為這首音樂背后的明星。在你們那個年代,是以天王周杰倫為中心、以歌神張學友為中心、以陳奕迅為中心的年代,你們歌迷只是受眾罷了。

而現在一切都變了,底層邏輯變了。

互聯網的出現帶動了消費覺醒和自我意識覺醒,再也沒有千篇一律的人了。90后甚至95后00后開始登上消費時代的舞臺中央,他們從不care所謂的知名音樂人和知名唱片公司,完全按照自己內心的想法選擇一切。

在這個時代,一切以“我”為中心。他們可能還聽周杰倫和陳奕迅的音樂,但他們和我們這些中年人的區別是:我們是為周杰倫買單,是為陳奕迅買單,他們是為自我認知買單。

這個時代,是一個去中心化的時代,沒有哪個音樂人可以通吃一切。用戶如果不喜歡你,很快會反饋到平臺。舉個例子,十幾年前你打開百度MP3,周杰倫一直會排在前面。而現在,你打開酷狗、酷我、QQ音樂,如果“等什么君”這類新人被用戶認可,完全可以排在周杰倫前面。

不要小看這個變化,這恰恰是互聯網精神的關鍵所在:普惠、平權、開放。

市場說明一切

其實關于音樂質量/水平高低之辯,十幾年前就已經討論過一波。當時,《七里香》和《兩只蝴蝶》同為火爆之作,學院派的人當然認為《七里香》水平更高,普羅大眾對《兩只蝴蝶》的接受度可能更高一些。你說這兩首歌哪個水平更高呢?

辯論下去,永遠不會有結果。有一位青年人告訴我,還不如以市場為主導,讓市場決定孰優孰劣。

在十幾年前,關于歌手,行業只有頭部的幾十名幾百名歌手能吃到音樂這碗飯。現在可能有幾萬、幾十萬歌手吃到音樂這碗飯。

讓一小部分人吃飯到讓很多人吃飯,到底質量更高了還是更低了呢?