很多人都說(shuō),港片不死!

但從近幾年以來(lái)港片在電影市場(chǎng)的窘境,我們不難看出,港片式微的現(xiàn)狀。

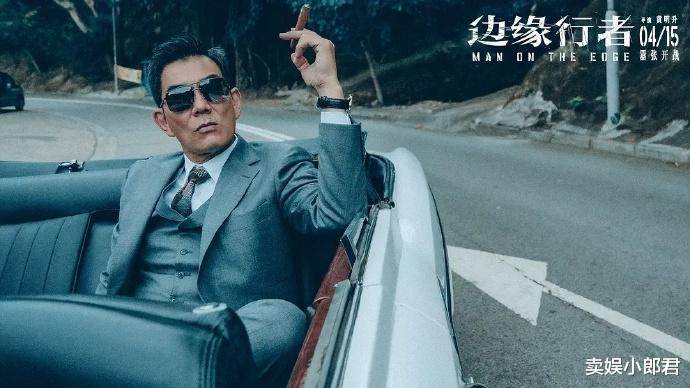

備受關(guān)注的香港電影《邊緣行者》在上映11天,票房才6080萬(wàn)(截止寫(xiě)稿日)。

坊間傳聞,電影成本超1000萬(wàn)。

如果成本沒(méi)有超2000萬(wàn)的話,票房其實(shí)已經(jīng)算是回本,開(kāi)始盈利了。

但是。

對(duì)于現(xiàn)如今的市場(chǎng)體量而言,所取得的這個(gè)成績(jī),算不上成功。

至于口碑則是落入了下乘,被部分觀眾直接吐槽。

目前豆瓣評(píng)分維持在5.4,不知道這個(gè)評(píng)分會(huì)不會(huì)繼續(xù)往下掉。

口碑與票房均未取得一個(gè)讓人滿意的成績(jī),對(duì)于許多抱有港片情懷的觀眾,尤其是一些看著港片長(zhǎng)大的觀眾而言,難免唏噓。

港片難以再現(xiàn)當(dāng)年的輝煌、輝煌過(guò)后便是落幕、港片除了情懷便再無(wú)賣(mài)點(diǎn)。

甚至,被人抨擊為了“爛片之王”的王晶。

在2017年指導(dǎo)的《追龍》更是被人稱(chēng)為港片最后的輝煌。

而王晶則是被稱(chēng)為是“港片的守墓人”。

很難想象,曾經(jīng)締造了一個(gè)輝煌時(shí)代的香港電影,會(huì)在新世紀(jì)之后如此落魄。

不過(guò),也有人認(rèn)為,港片之所以落得如此田地,歸根結(jié)底還是香港電影的作繭自縛,跟不上時(shí)代潮流的發(fā)展的結(jié)果,自然就是溺在時(shí)代的潮流當(dāng)中。

《邊緣行者》的主線內(nèi)容,講述了香港的特殊時(shí)期,正反雙方通過(guò)臥底,揭露驚天陰謀的故事。

故事內(nèi)容很港片,但卻很老土。

這種故事內(nèi)容,《無(wú)間道》已經(jīng)是一個(gè)標(biāo)桿了。

《邊緣行者》不管是故事還是陣容,都比不上《無(wú)間道》,而見(jiàn)識(shí)過(guò)了《無(wú)間道》精彩的觀眾,再來(lái)看《邊緣行者》,感官自然十分平平。

就像吃過(guò)滿漢全席的人,再來(lái)吃農(nóng)家一碗香,怎么看農(nóng)家一碗香都拼不過(guò)滿漢全席。

這是《邊緣行者》口碑不好的第一個(gè)原因。

跟不上潮流,在舒適區(qū)進(jìn)行創(chuàng)作。

導(dǎo)致整部電影看起來(lái)很港片,但又很不港片。

為什么這么說(shuō)?

回想上世紀(jì)的香港電影,是潮流的領(lǐng)頭羊,是向來(lái)被模仿,卻從來(lái)未被超越的存在。

從林正英的僵尸片,到成龍洪金寶李連杰的武打電影,再到周潤(rùn)發(fā)劉德華的賭片,或者周星馳的無(wú)厘頭電影,甚至是王晶的搞笑片等等。

這些都是港片的經(jīng)典元素,但到如今,這些經(jīng)典元素都已經(jīng)完全消失不見(jiàn)了。

你可以說(shuō)是有審核的原因,也可以說(shuō)是有人才凋零的原因。

但是。

反過(guò)來(lái)想,那個(gè)香港電影年代的輝煌,是生來(lái)就有的嗎?

并不是。

這也是那個(gè)時(shí)代的香港電影所締造出來(lái)的,并且是有著“重大的黑色壓力”之下所創(chuàng)造出來(lái)的。

而現(xiàn)在的香港電影人,則是待在前輩創(chuàng)造的輝煌出不來(lái)。

只能說(shuō)有些可惜。

要知道,距離《邊緣行者》這種題材的巔峰電影《無(wú)間道》是2002年的作品了。

但是在2022年,還沒(méi)有創(chuàng)新以及突破,被觀眾被時(shí)代拋棄也是理所當(dāng)然的事情。

或許,很多人也會(huì)再度提到香港娛樂(lè)圈的一個(gè)問(wèn)題。

人才凋零。

如今的香港影視圈確實(shí)存在這樣的問(wèn)題。

新人難出頭,僅靠著兩三個(gè)中生代男影星在艱難地支撐著港片。

也是讓很多人唏噓。

靠著情懷勉強(qiáng)度日,但情懷終究有消耗光的一天。

即使是“喜劇之王”周星馳,曾經(jīng)被很多觀眾稱(chēng)“我欠周星馳一張電影票”。

但是在《新喜劇之王》上映過(guò)后,這張電影票就還上了,再也不欠周星馳電影票了。

所以,港片要如何發(fā)展,還是需要香港電影人努力去探索。

挖掘人才以及留住人才,這或許是港片的最重要的事情,畢竟香港藝人的片酬,那可是眾所周知的低。

不然,等到古天樂(lè)張家輝劉青云這一代的電影人退下去之后,港片就真的完全消失,成為一個(gè)回憶符號(hào)了。

還有一個(gè)原因,就是香港電影自我標(biāo)簽化了。

提到香港電影,也許很多人會(huì)想到周潤(rùn)發(fā)的賭片,大紅唇大波浪造型的女星。

甚至前段時(shí)間還流行過(guò)一段時(shí)間所謂的“港風(fēng)”。

以至于很多人對(duì)于香港電影,有了一個(gè)刻板的印象:港風(fēng)!

但在那個(gè)“港風(fēng)”盛行的年代,香港電影人本身有這個(gè)概念嗎?

答案是:沒(méi)有。

在那個(gè)年代,我們既可以看到洪金寶成龍出演精裝追女子這樣的搞笑電影,也可以看到他們出演功夫電影。

甚至洪金寶還一度演過(guò)幾部鬼片,以及奇門(mén)八卦的片。

在那個(gè)年代,香港電影人都是為了發(fā)展,在想象力與創(chuàng)造力上天馬行空,并不會(huì)被定義被概念。

而現(xiàn)在的香港電影,似乎就是陷入了“港片”的這個(gè)概念的窠臼當(dāng)中。

以至于現(xiàn)在的港片,看上去很“港片”,但對(duì)于資深港受眾而言,一眼就能看出,這很不“港片”。

既跟不上時(shí)代改變,又丟失了自己內(nèi)在的神韻,還沒(méi)有新鮮血液的注入。

港片式微,似乎也是一個(gè)注定的事實(shí)了。