原以為樂隊(duì)老大哥新褲子,會(huì)在漫長的風(fēng)格重復(fù)中走向圈子的暗處。沒想到,成員龐寬的一場行為藝術(shù)直播,硬是把自己過渡到藝術(shù)圈。

面對全國300萬觀眾,拉屎、睡覺、刷手機(jī)、做核酸……一場沒有預(yù)謀的7+7隔離,開始成真。完美再現(xiàn)了被疫情隔離在家的上海人民生活。

沒想到,《楚門的世界》在2022魔幻之年重現(xiàn),并毫無意外地淪為網(wǎng)友們的電子寵物。大家閑著沒事兒,就想看看龐寬在干嘛。

火急火燎時(shí),對著鏡頭脫褲子拉屎。

既然是被安置在美術(shù)館的行為藝術(shù),爭議的聲音自然不會(huì)停:

“好多人做過好多次了,這種過時(shí)行為干嘛要這么反復(fù)做啊?”

“根本夠不上藝術(shù),這種無聊的行為,甚至不值得我多看一眼。”

爭議聲此起彼伏,觀眾不會(huì)明白,不顧真?zhèn)蔚亍翱駳g”,是新褲子一直在堅(jiān)持的事兒。

01

新褲子的故事很長。

彭磊和龐寬這對難兄難弟,一起經(jīng)歷了無聊貧窮又充滿希望的少年時(shí)代。和上世紀(jì)80年代那群北京孩子一樣,他們也是看著《編輯部的故事》《我愛我家》這樣的京味情景喜劇長大的。

能打岔、愛逗悶子的個(gè)性早已刻在骨子里,也潛藏在日后的創(chuàng)作中。

1992年,兩人一起上了北京工藝美術(shù)學(xué)校。性子里打小就混不吝的自卑感占據(jù)主場,一聽這搖滾樂宣揚(yáng)的就是反叛,得,玩上了。

雖然連吉他有幾根弦都弄不明白,但大家并沒有多高的藝術(shù)追求,只要旁邊有酒有姑娘,噪就對了。

龐寬總說自己女人緣欠佳,可一旦跟對方關(guān)系熟了,他就開始嘴欠,總想調(diào)侃人家。關(guān)系越熟,損得越狠,他曾自嘲:“我是不招人待見的人,一天到晚欠了吧唧。”

他當(dāng)年很瘦,下半身常年卡著一條皮褲,要多緊有多緊。粉絲一來二去,跟他混熟了,便給賜了個(gè)極妙的外號(hào):龐窄。

寒假?zèng)]事時(shí)候,彭磊帶著岳程扎堆在龐寬家里練習(xí)。聽說當(dāng)時(shí)最流行重金屬音樂,他們就跟風(fēng)玩兒重金屬。

手里揣著把木吉他,啥也不會(huì)。三人急了:甭管行不行吧,這個(gè)風(fēng)頭咱們得跟上。

于是他們在木吉他上安了一塊壓電磁片,接在一臺(tái)錄音機(jī)上,再把錄音機(jī)的喇叭捅破,這樣就能出現(xiàn)失真吉他的聲音。就這樣,新褲子樂隊(duì)的故事開始了。

樂隊(duì)是有了,可怎么才能被大家伙看見,做出不一樣的搖滾樂,還得好好琢磨。當(dāng)年的北京什么都沒有,年輕人渴望文化,卻連一張正版CD也買不起。

日子過得苦悶,彭磊就帶著大家伙一起留長發(fā)。因?yàn)椴粣巯搭^,頭發(fā)稍微長一點(diǎn)就分叉了,到了高中畢業(yè)也沒留出重金屬樂手那種到屁股溝的長發(fā),這件事現(xiàn)在想起來,都覺得是留了遺憾。

雖說軟性條件不夠,可搖滾樂的天賦倒是有的。單就龐寬一人,就能把巔峰期的黑豹樂隊(duì)MV拍得“土味”十足,完全不見竇唯的仙氣兒;

大概率是受了汪峰的影響,那陣子的北京搖滾,唱什么都得帶著苦味兒才算正宗。可彭磊和龐寬實(shí)在演不出這苦味兒,反而“太歡樂”而被導(dǎo)演放棄。好像多么嚴(yán)肅的事情,龐寬都能分分鐘解構(gòu)掉。

新褲子運(yùn)氣不錯(cuò),一次在北京服裝學(xué)院演出時(shí),被樂隊(duì)圈子里小有名氣的摩登天空看中,和沈黎暉簽了約。

其實(shí)新褲子起初可不叫新褲子,龐寬當(dāng)時(shí)很藝術(shù),非常了解disco和新浪潮,并給樂隊(duì)起了一個(gè)包豪斯式的名字——金屬車間的形體師傅。

人家一聽說這名兒,都以為他們要玩重金屬,其實(shí)他們想玩非主流。錄完專輯最后板上釘釘時(shí),“新褲子”這名字才誕生。

沒別的,就希望自己樂隊(duì)的名字能輕松一點(diǎn),時(shí)髦一點(diǎn),也容易被記住。

02

雖說簽約了公司,可條件依然特艱苦。

排練地點(diǎn)安排在北京服裝學(xué)院的一個(gè)防空洞里。處于汛期的北京老下雨,防空洞里的水都沒過腳面了,里頭一盞燈都沒有,腳邊通著電的吉他和音箱,隨時(shí)都能要了他們的命。

那時(shí)候龐寬喜歡學(xué)校的一個(gè)女生,有一次,他開心地邀請這個(gè)女生來防空洞看樂隊(duì)排練,但她來過后,就再也不搭理龐寬了。

沈黎暉也來防空洞看排練,他看完挺高興,正式?jīng)Q定給樂隊(duì)錄《我們的時(shí)代》這首歌。等到這首歌正式發(fā)行的時(shí)候,已經(jīng)是1997年了。

歌曲問世,跟沉了底似的。一連幾年,新褲子幾乎接不到什么活動(dòng)。

演出沒人看,都是樂隊(duì)演給樂隊(duì)互相看。年輕人有太多的能量,也用不到正經(jīng)地方,

后來龐寬回憶說:“現(xiàn)在可以摸個(gè)手機(jī)一天就過了,可那時(shí)候每個(gè)夜晚都很難熬,沒有姑娘,沒錢出去喝酒。”

一群人聚在潮濕、黑燈瞎火的LiveHouse里,短暫的歸屬感和孤獨(dú)感瞬間被躁動(dòng)的鼓點(diǎn)填滿。

沒人看得上這支名叫“新褲子”的樂隊(duì)。幾個(gè)人躲在角落里也不跟人聊天,弄得大家都誤以為這是樂隊(duì)氣質(zhì)。但其實(shí)他們自己也不知道要和人聊什么。找不到人約會(huì),連搭話的勇氣也沒有。

那段時(shí)間,樂隊(duì)加上看演出的人不過一二百人,看起來很神秘。某種意義上,他們創(chuàng)造了一種文化,讓人覺得自己非常與眾不同。彭磊似乎有點(diǎn)明白了,當(dāng)年的朋克文化就是這么開始的。

也就是那會(huì)兒,鼓手尚笑決定離開樂隊(duì),為心愛的姑娘去了日本。一去就是八年。剩下彭磊和龐寬兩兄弟背靠背,回到現(xiàn)實(shí)的沉寂中。大家都在忙著和音樂無關(guān)的事情。那個(gè)朋克時(shí)代過去了。

用彭磊的話說:很空虛。

一直到千禧年,公司基本上耗得快要關(guān)門大吉,那會(huì)兒彩鈴大火了一陣,沈黎暉硬是逼著他們埋頭寫彩鈴,彭磊哪里肯干,和龐寬在家憋了幾年研究合成器,并且堅(jiān)信手里憋的是大招。

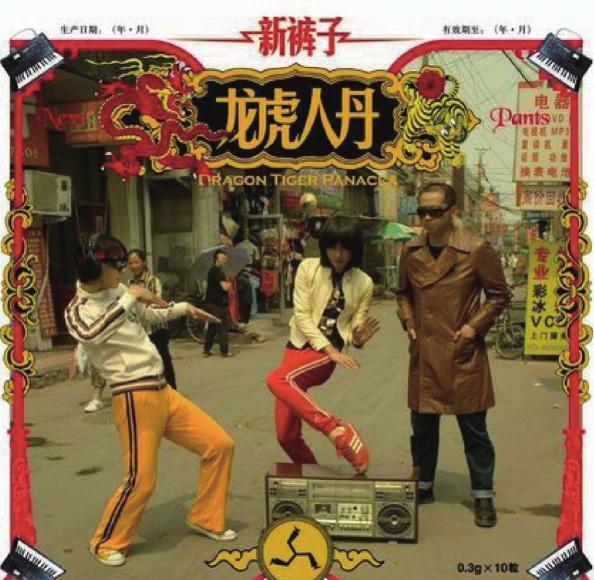

幾個(gè)月后,第二張專輯《龍虎人丹》,他們穿著八十年代風(fēng)格的衣服,Disco時(shí)代來臨了。

龐寬一度認(rèn)為樂隊(duì)“發(fā)達(dá)了”。歌迷的信幾麻袋幾麻袋地收,在巡演之前沒到過這么多地方。每一個(gè)城市都特別陌生,可城市里的年輕人都那么與眾不同,人人都有自己的個(gè)性等著表達(dá)。

那張專輯是他們賣得最好的一張專輯,只不過大家依然沒什么收入。命運(yùn)弄人,等到要出第三張專輯時(shí),全國鬧起了“非典”,老百姓如臨大敵,摩登天空也基本快完蛋了。

員工跑了一個(gè)又一個(gè),歌詞本沒人校對,制作人名單也全是錯(cuò)的。成員們原本對它的期待高得不得了,連MV都拍了半年時(shí)間。雖然后來的反響還不錯(cuò),但很快也被人遺忘了。

那一年,摩登就只剩一個(gè)員工。那個(gè)人想要辭職,就跟沈黎暉說:“你給我100塊錢,我要買車票回家。”可是沈黎暉說:“我只剩50塊錢了。”

涌動(dòng)的時(shí)間同樣預(yù)示著殘酷的分離。進(jìn)來沒多久的鼓手劉葆離開了樂隊(duì),他覺得樂隊(duì)背叛了最初的朋克精神,成為一支“娘娘腔”的同性戀樂隊(duì)。

新鼓手Hayato便是在這時(shí)出現(xiàn)的。彭磊第一次見Hayato時(shí),覺得他黑黑小小的,像從印度逃難過來的。他臉上長滿了火疙瘩,應(yīng)該有一年沒有和女孩約會(huì)過了。

“他穿了一身優(yōu)衣庫的衣服,好像每天都在吃711的味精飯,看起來慘透了。但他的鼓聲響起的時(shí)候,像賣火柴的小女孩劃亮了一根趕走貧寒饑餓的幻覺火柴,整個(gè)房間亮了起來。”

在音樂市場處境艱難的那幾年,他們挺過來了。

后來樂隊(duì)大火,自然不缺出國巡演的機(jī)會(huì)。2011年,樂隊(duì)被邀請上美國最大的音樂節(jié)Coachella。他們滿懷希望地去,想說把中國文化傳播一下,卻發(fā)現(xiàn)來的全都是中國留學(xué)生,沒一個(gè)白人。

臺(tái)上的彭磊一直在說蹩腳的英語,底下就喊:“別tm說了,說中文,快演吧!”,一場演完,集體喊“牛逼”。

雖說這一趟新褲子意識(shí)到自己在華人圈子里挺受歡迎,可回來以后還是受了刺激,覺得中國音樂跟人家歐美音樂還是差得挺遠(yuǎn)。幾個(gè)人動(dòng)手寫了《SexDrugsInternet》,發(fā)誓一定要玩徹底的時(shí)髦。

野心沒能如愿,演出時(shí)往臺(tái)上一站,觀眾并不買賬。音樂走在時(shí)代前面太多,無人懂也是沒轍,大家算是死了這條心,準(zhǔn)備再往回拉一拉。

沒多久,龐寬和彭磊都當(dāng)了爸爸,彭磊每天看孩子、操持家務(wù),特別愁。

《沒有理想的人不傷心》便是在這個(gè)環(huán)境下寫成的,沒想到大受歡迎,在時(shí)代舞臺(tái)上挺身而出。

我不要在失敗孤獨(dú)中死去

我不要一直活在地下里

物質(zhì)的騙局

匆匆的螞蟻

沒有文化的人不傷心

他不會(huì)傷心

他也會(huì)傷心

傷心

沒有理想的人不傷心新褲子-生命因你而火熱

從搖滾、朋克到迪斯科,樂隊(duì)的風(fēng)格換了一波又一波。期間動(dòng)搖過幾次,大家因?yàn)橐庖娤嘧鬀]少吵架。到最后發(fā)現(xiàn),音樂形式還是外在的,真正讓人感動(dòng)的還是你在音樂里表達(dá)的自己的情感。

樂隊(duì)成員經(jīng)歷了幾度更替,直到變成了我們今天看到的隊(duì)形:彭磊、龐寬、趙夢和Hayato。

四個(gè)人往那兒一站,土潮土潮的。觀眾每次見著他們,熟得就像回娘家。

當(dāng)年的新褲子并沒有想到,自己會(huì)在多年后,實(shí)實(shí)在在地影響了一代年輕人。

03

后來的事情大家都知道了。

要說為什么參加《樂隊(duì)的夏天》這檔綜藝,彭磊最初表示自己是看不上的:“我們一開始覺得這個(gè)節(jié)目特別差,因?yàn)檫@些樂隊(duì)平均歲數(shù)都在35歲以上,你讓他們這些中年人來干什么,來丟人嗎?”

幾首歌下來,新褲子從中年危機(jī)又唱回了少年心氣,挺好。可沒比幾場,臺(tái)上的龐寬首先崩了,眼淚鼻涕一起呈自由落體。年紀(jì)雖大,但該焦慮也得焦慮。

這么多年,樂隊(duì)風(fēng)里雨里走過來,相比臺(tái)上的年輕人,他們確實(shí)有資格說兩句。可剛說了個(gè)開頭,自己就先傷心了:大家都老了。

在彭磊的眼里,那些優(yōu)秀樂隊(duì)的生活并沒有太大的改觀,只能留下一聲嗟嘆:“好的樂隊(duì)特別多,但境遇好的樂隊(duì)不多。”

節(jié)目臨近收官,大張偉上臺(tái)唱了首朋克。二十年前,他所在的花兒還是支朋克樂隊(duì),與新褲子一樣參與了“北京新聲”運(yùn)動(dòng)。二十年后,世事變遷。

彭磊在現(xiàn)場看完大張偉的表演,依舊改不了嘴欠的毛病,張口就說:大張偉已經(jīng)瘋了,這么多年沒有進(jìn)步。

大張偉嘴也沒閑著:我進(jìn)步好多年了,你沒趕上。

臺(tái)上臺(tái)下,相忘江湖。

如今再看,新褲子走過的20多年音樂生涯,和龐寬最近這場行為藝術(shù)一樣,如同一場事先張揚(yáng)的“苦修”,無需賦予意義,也能在生活的裂縫中,向下扎根。