文|肉叔

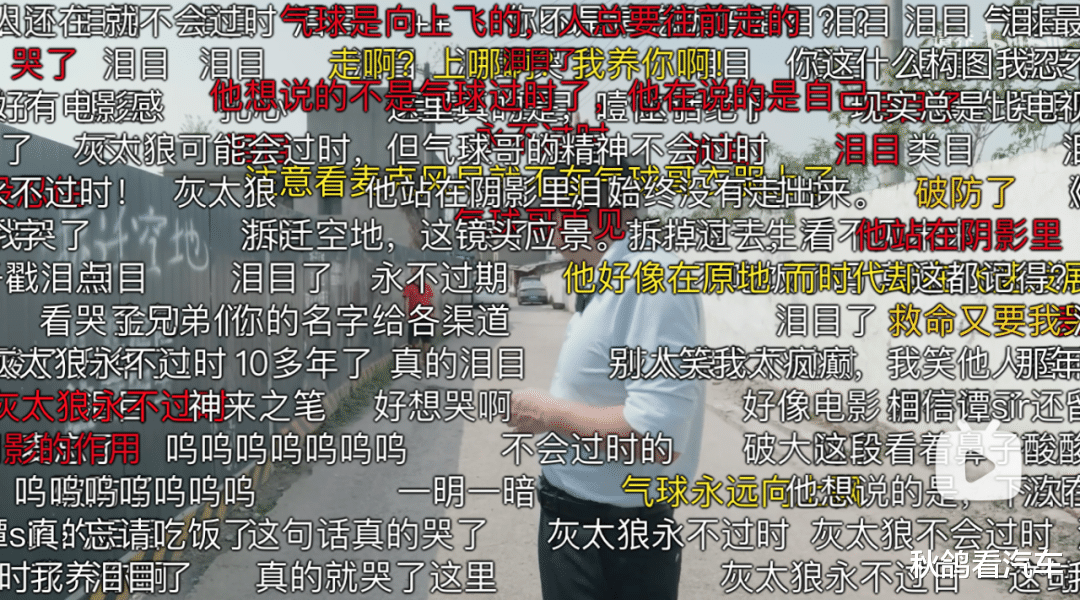

“那年我送你的灰太狼氣球,過時啦?”

最近,很多人被這句話擊中。

這并不是什么前任憶當年的話語。說這話的人綽號“氣球哥”,人如其名,是個賣氣球的中年男人。

他其實在十多年前就火過一把。

當時譚喬錄《譚談交通》時攔下他,本想給他普及一下交通規則。

沒想到這哥們自帶“節目效果”——

一會說“我的老婆在別的男人家里”,一會又唱《愛情買賣》。最后還往譚Sir手里塞了一只灰太狼氣球,說要“表達我的愛”。

這突如其來的整活,讓見慣奇聞軼事的譚Sir也沒法接話。

而氣球哥卻像在轉述別人的故事,兩分無謂三分幽默四分云淡風輕。

不管他在大眾眼里是瘋是傻,生活再怎么待他輕薄,他始終像自己手中拽緊的氣球——

挺直腰板,一心向上。

去年底,譚Sir把這段古早視頻傳到B站,標題是《昔日火爆全網,今日人去無蹤,愿安好》。

評論區有人猜,這么多年過去,氣球哥不是瘋了就是死了。

最近,人找到了。

沒有瘋也沒有死,還當上了視頻博主。但看完他變化的人,無一不深深嘆息——

#底層小人物的人生,比電視劇還魔幻。#

喜劇人物

氣球哥人生一大愛好,是唱歌。

2011年第一次出現在《譚談交通》,提到建黨九十周年,他張口就來一首《唱支山歌給黨聽》。

譚Sir豎起大拇指,對氣球哥的歌喉連聲叫好。于是說好的唱一首……就變成了二三四五首,攔都攔不住。

后來,氣球哥第二次上節目,身上的藍背心已經變成黃夾克。

那會兒譚Sir正在勸導一個違規駕駛的年輕男子。

這男子也是個人才,當著鏡頭的面就往譚Sir手里塞玉溪,想私了。

譚Sir趕忙推開,誰知男子先來一句殺人誅心“你不要嫌煙屁(屁:四川話“不好、便宜”的意思)嘛”,再目中無人地“這段剪了就是了”,最后干脆胡說八道“中央一臺學的”。

把譚Sir嚇得一個措手不及。

中央電視臺講這個???

場面正膠著,那個自帶BGM的男人推著“寶馬”(氣球哥給自家自行車取的綽號)緩緩入畫:

譚警官,我們又見面了!

隨著一車一人一摞氣球出現的,還有那熟悉的歌喉和舞姿:

說好的唱一首,又是二三四五首。

譚Sir把逐漸失去中心的節目拉回正軌,繼續跟男子掰扯剛才當眾行賄的事,可后方的氣球哥蠢蠢欲動,唱起《心太軟》。

譚Sir好不容易給節目收尾,氣球哥又恰如其時地唱起《濤聲依舊》。

頻頻制造笑果搶鏡頭,搞得譚Sir哭笑不得:

-我給你說別唱了

-我沒有唱,我在哼

-哼都不行

總之不管譚Sir說什么,他都能迅速調動腦海中的曲庫找到應景的歌曲,給節目人工配樂。

邊唱歌說話,邊把身體呈波浪形來回搖擺,就像摸了電門。

如今十多年過去,氣球哥依然愛唱。

上月,已經不錄交通節目的譚Sir主動找到他。他正從人行道那頭走過來,推著新的“寶馬”——共享單車。

人老了,瘦了,氣球也不賣了,可腰板還是那么直。

剛說完“失業咯,沒有賣咯,現在那個氣球已經過時了”,又唱起《小蘋果》。

和從前一樣。

肢體靈活,歌喉不孬,自帶喜劇效果,搶鏡頭控場能力極強。

如果這世界上真有另一個平行時空。

說不定在那個時空里,氣球哥會是個小有名氣的綜藝咖。

悲劇人生

但沒有如果。

氣球哥現年52歲,初中文憑。

賣過歪煙歪酒(歪:四川話“劣質”的意思),被工商抓;蹬過歪三輪,被警察逮。

從良后騎著“寶馬”四處叫賣氣球,后來氣球過時,就靠些“亂七八糟的活路”維生。

他干過的工作,都是歪的。就像他的人生,也是歪的。

早年老婆嫌他沒錢,跟別的男人跑了。

如今人到中年,孑然一身,全副家當便是一張床、一張桌、一把椅子和一堆雜物。

境況好些的時候,氣球哥每月能賺兩三千。

疫情之后,全球動蕩砸到一個底層小人物身上,便是一塊沉重的巨石。

他淪落到每月兩百塊月租也湊不齊,連吃飯也成了大難題。

十多年過去,社會進步的車輪滾滾向前,很多人過上衣食安定的生活。

而像氣球哥這樣的人,卻像變幻風景畫中的一粒躁點,鼠標輕輕抹過便化作無形。

變成大時代中的一撮煙灰。

但說起生活的種種不如意,氣球哥還像從前那樣,兩分無謂三分幽默四分云淡風輕。

鏡頭掃過他的住處,如同賈樟柯的《三峽好人》照進現實。

通過一面透風的墻,工人韓三明旁觀著城市與自己無關的高速巨變。

氣球哥卻說那是風景,是眺望天府之國的窗。

鏡頭拍他在茅坑外唱歌。

那是他的愛好被現實壓縮后僅存的角落,租客嫌他擾民。

他卻說這個地方好,讓他的歌聲更有“味道”。

生活中不可承受之重,到了他那,都被消解成輕飄飄的浮云。

在《譚談交通》,這樣的“浮云”還有很多。

像另一期的福貴大爺。

譚Sir問他父母,他說父母死了;譚Sir問他妻兒,他說妻兒死了。

問到最后,只剩身后的一車木頭和一只黃狗,還有家中靠他養活的殘障弟弟。

換誰都覺得辛酸的經歷,福貴大爺卻笑對鏡頭留下三個字:

往前看

生活難過,可生活還要往下過。

小人物的生存智慧,像微小生物自有的生命力——

嵌入土地,向下扎根,向上生長。

被譚Sir找到那天,氣球哥恰好接到一單散活。

干完活從老板手中接過二十塊報酬,他立刻分一半給幫他搬貨的譚Sir。

十塊錢對一般人來說,還不夠吃一頓。對氣球哥來說,足以吃上一天。

但他只愿賺自己該賺的錢。

這一幕讓我想起《男親女愛》。

無論生活再怎么艱難

你也要堅持下去

你不可以偷東西吃

你做蟑螂要有骨氣

余樂天對小強的一番苦口婆心,其實是對自己的喊話:

即便是社會底層的小強,也不能為茍活喪失志氣。

這也是譚Sir的尋人視頻能吸引六百萬人圍觀,為氣球哥淚目、動容的原因。

氣球哥純粹地愛著唱歌,純粹地活在自己的世界。

苦難仿佛從未在他身上留下一絲痕跡。

他的純粹,和現今這個浮躁復雜的世界形成鮮明對比,給掙扎其中的人帶來慰藉。

漸漸地,氣球哥成了網友心目中象征“頑強不屈”的圖騰。

他的翻紅,來得突然又合理。

誰也沒想到,緊接著來的,卻是翻車。

社會鬧劇

事態急轉而下,源于譚Sir在13號發布的一則視頻。

視頻中氣球哥穿著一身干凈體面的衣服。不久后,他就要搬離這兩百塊月租、墻壁透風的房子。

不僅生活得到改善,還簽約了一家自稱是做音樂的,要幫他實現夢想的MCN公司。

氣球哥終于有了一份不歪的正式工作。

那個能容許他高歌追夢的“平行時空”,真的出現了?

事情越看越蹊蹺。

網紅公司的營銷話術,顯然是逮準網友共情點,想在氣球哥身上實現一波造神。

他的精神世界就像汪洋一般

而錢不過碎紙幾張

造神的人,也就是氣球哥的經紀人,自稱是氣球哥的遠房親戚。

然而,在譚Sir一遍遍追問下,對方終于坦言是個假冒的歪侄兒。

太多細節經不起推敲,就連向來質樸的氣球哥,也學會眼神躲閃、謊話連篇。

有人說,翻紅不過短短半個月時間,氣球哥變了。

此時網友們回看氣球哥,看到的不再是一個頑強不屈的小人物,而是一個被資本異化、被流量腐蝕的貪婪之輩。

頓時,網絡上哀聲一片:

先不論氣球哥簽約做網紅的動機。

當肉叔在看到輿論風向瞬間180度翻轉的時候,感到一種熟悉的不適。

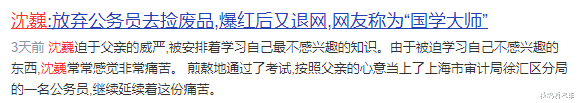

往遠了說,12年前的犀利哥;往近了說,最近幾年走紅過的博學流浪漢沈巍,流浪歌手面筋哥……

大眾向來熱衷獵奇底層人的悲劇。

把他們現實的窘迫和精神的富有形成對立,碰撞出一種世間罕有的超現實神話。

也有越來越多的公司,嗅著這塊賺錢的肥肉,如法炮制出成功的平民網紅。

其中最成功的一位,無疑是出身貧困,卻眼神清澈、沒被生活污染的康巴少年丁真珍珠。

可一旦有人扒出他真實的家境,一旦他干凈純粹的品質和資本沾邊。

就像今天的氣球哥,變成輿論劍指的對象。

不怕說句難聽的。

會對氣球哥由同情轉向嘲弄的人,多半是在心疼自己的幻想破滅。

換句話來說:像他這樣一個精神上富有的人,怎么能為了五斗米折腰呢?

網友真是站著說話不腰疼。

不妨想象一下,氣球哥是如何走到連飯也吃不上的地步的?

上世紀八十年代初/中,國家還沒/剛開始施行義務教育。貧苦出身的少年氣球哥,憑自己的努力考上初中。

如今看來,他是低學歷人群。可在當時的農村,卻算得上是少見的讀書人。

可以想象那時的氣球哥,正奮進昂揚地期待明天會更好。

緊隨而來的,是高考制度由恢復走向完善,義務教育由施行走向普及,改革開放由拉開大幕走向一片繁榮。

有人的命運得到顛覆,就有人的命運沉入谷底。

氣球哥就是后者。

就像賈樟柯電影中那些因“下崗潮”而被迫失業的工人,在時代的巨變中,有些人沒有機會,也沒有能力與時俱進。

這遠遠不是“努力”二字就能抹平的溝壑。

圖源《二十四城記》

回到氣球哥今天的選擇。

王小波說過:和任何話語相比,饑餓都是更大的真理。

無論他是出于對唱歌的熱愛,還是改善生活的渴望。如果他是用自己的勞動娛樂大眾,換取物質,有什么可羞恥的呢?

隔著屏幕凝視的網友們,又有什么資格嘲弄他是貪婪之輩?

我更關心的是——

新的時代,真的給了像氣球哥這樣的人新的機會嗎?

從氣球哥和MCN公司簽訂的合同來看,他更像是又一次被生活戲弄了。

傭金三七分(氣球哥分三成),違約金一百萬。

在譚Sir追問下,那位歪侄兒承認了這就是個商業行為。

他們之所以找上氣球哥,是看中他突然爆棚的人氣。

言下之意,便是氣球哥身上那種能供大眾獵奇的超現實“神話”。

這讓我想起草根出身的龐麥郎。

從被華數挖掘,2012年以《我的滑板鞋》一夜爆紅,到去年3月被送進精神病院。

九年時間里,他一直被公眾,乃至身邊最親近的人凝視。

公司簽他,是因為他的不正常;

他能走紅,是因為他的不正常能供大眾取樂;

星途沒落后經紀人對他不離不棄,也是因為不想中斷對他不正常的觀察。

旁觀者各自從龐麥郎身上汲取所需。

他看似通過網絡得到了階層逆襲的機會,實際上一直錨在原點。

氣球哥同樣。

公司把他塑造成精神富有的“神”。

網友形容他是積極版樹先生,用苦中作樂來對抗現實無情的淘汰。

可當他嘗試跟上時代的腳步,對生活作出改變。

曾經“關心”他的人,卻急了。

突如其來的公共凝視,又突如其來散去。

凝視的人帶走了他們需要的。

而被凝視的人。

停在原地,仍然一無所有。

人們從他的苦難中榨出甘甜,貪婪地汲取。

卻始終——

無人愿意分他一顆糖。