《吐槽大會》上,徐崢吐槽王晶說:”有的時候,好電影,拍一部就夠了。”

王晶坐在一旁,略帶尷尬地點頭笑了笑,臺下觀眾一片促狹的笑聲。

說起來同為導演,徐崢和王晶走的卻是完全不同的路子。王晶是當代華語電影人中最高產的導演之一,同時也是大家公認的”爛片之王”。他拍了四百多部電影,最夸張的時候一年拍了24部戲。這產出速度自然很難兼顧到質量。雖然他也有拍得出色的片子,但論比例實在是屈指可數。

而徐崢,相比于王晶拍電影的商業性,則更多地在電影中展現了一種情懷。徐崢原是演員,后來轉型兼做導演,先后參拍了《人在囧途》《泰囧》《港囧》《我不是藥神》等電影,雖然并非每部都算得上上乘佳作,但卻皆為用心之作,一直以來也是票房口碑雙豐收的代表。

他的”囧”字系列著意探討了人在生活中遇到的各種壓力、不順以及隨之而來的窘況,以喜劇的形式展現大小人物在命運中的種種無奈與應對,透視家庭和職場,親情、愛情和友情,在某種程度上揭示一種眾生相。

最近,由徐崢參導的《我和我的家鄉》在院線上映,截止10月8日,才8天時間,票房已破18億,且連續7天單日票房突破2億元。雖是喜劇風格,劇情卻也十分給力,堪稱娛樂與情懷兼顧的好作品。

影片分為五個小單元,徐崢導演的是其中處于中間位置的一節,名為《最后一課》。從電影上映后觀眾的反應來看,這個單元故事可以算得上是影片上映后觀眾評分最高的一個故事,也是徐崢繼《我不是藥神》之后拍得最好的一部片子。

影片中,曾經的范老師如今是瑞士一家學校的美術老師,他熱愛課堂,將教學視做生命,不愿早早退休。而在一次課堂上,范老師正要給學生示范正確的繪畫筆法,卻突然昏倒在地,當醒來時,他的記憶已經出現了混亂,無法和旁人正常對話,自己說出的話也奇奇怪怪,連親生兒子都無法理解。

據醫生說,老范的腦子里可能正在做一張拼圖。而關于拼圖的內容,兒子反復思考后認為應該是28年前,在浙江的一個小村莊里,范老師作為來此支教的老師,要為孩子們上這最后一課,而如今突發老年癡呆的老范,所心心念念的就是為孩子們上這最后一課。于是兒子決定代父親重回那個小村莊,以完成父親腦中的拼圖,帶他重回現實。

所以,《最后一課》的主要內容,就是講述人民教師老范在突患老年癡呆癥后,在兒子陪同下,回國來到曾經支教的小村莊完成記憶中未完成的課堂的這樣一個故事。

作為《我和我的家鄉》中的一個單元,《最后一課》和其他的幾個單元一樣,自然也是用幽默的方式講述一個關乎改革開放四十年中國社會變遷的故事。這次的地點聚焦在了浙江的一個小村莊,這里是典型的水鄉,患病后的老范在徐崢飾演的兒子的陪同下踏上歸去的旅程,但記憶中28年前的窮鄉僻壤如今哪里還有當年的影子呢?

于是畫面聚焦到當年上課的孩子們身上,他們如今早已長大成人并成家立業,不管是孩子們還是村落,面貌都與曾經大不一樣。當年那些眼巴巴望著外面世界的孩童,如今有的做了書記、村長,有的成為企業家……各自找到了自己的方向。

而如今的千島湖望溪村,也早已從過去貧困的小村落變成了現在熱門的青山綠水旅游勝地,全國各地的游客絡繹不絕。曾經范老師來此支教的時候,來往都需要走水路、乘小船,交通十分不便。而現在,公路直接修到了村口,交通問題再也不成問題了。

通過教師老范回望溪村重上28年前的”最后一課”的故事,《最后一課》用以小見大的形式展現了中國改革開放幾十年來人們生活發生的翻天覆地的變化。但影片的意義不止于此,徐崢這一次在電影技法、故事講述、主題探索上都相當用心,作《我和我的家鄉》五個單元故事的代表,《最后一課》的成就是最高的,堪稱笑中有淚、笑中有思,短短的幾十分鐘時間,帶給觀眾諸多沖擊與感動。

一、時空交疊帶來的笑點與淚點的交融

在這個單元故事里,時空交疊是一條很重要的線索。徐崢飾演的兒子陪著范偉飾演的老范走在回望溪村的路上,此時的他們坐的是大巴車。

老范疑惑的問:”我咋記得以前來這兒走的都是水路呢?”

徐崢抓耳撓腮,不知該如何作答嗎,一抬眼望見外面廣闊的江水,如獲大赦一般對老范說:”這就是水路呀!你瞧,外面不都是水。”

觀眾頓時笑聲一片,笑完又不禁思考:望溪村這變化之大,實在今非昔比,從以前不得不走的艱難的水路,到如今陸路交通的通暢無比,望溪村三十年來的發展,一下子就呈現在眼前。

而影片中堪稱最經典的一個畫面,是如今已經年邁的老范,在村民們集體偽造的與記憶中的教室重疊的如今的舊校舍中,給眼前這群看似熟悉實則陌生的孩子們上課。為了不讓老范發現破綻,村民們集思廣益,不僅偽造出了人工下雨天,給孩子們沒收了手機,還讓孩子們各自扮演老范記憶中的學生,也就是曾經的那堂課上的孩子——如今已經頂天立地的村民們。

但百密一疏,過程中還是不免出現了意外。當老范與面前記憶中92年的”姜小峰”——實際上則是來自2020年的小男孩假扮的姜小峰對話時,突然間,手機響了!原來還有一部手機在孩子身上,沒有被交出來。

隨著鈴聲叮叮叮地響,正沉浸在記憶中的老范,感受到了一陣陣陌生:手機這種東西是92年的小村莊無論如何都沒有見過的東西,這樣一個如今萬民普及,又代表著現代化水平的事物的出現,一下子逼得老范不得不關注到眼前這個現實的2020年的世界。當手機鈴響起,老范腦海中的拼圖就不由得崩塌;而當鈴聲短暫地停止,他的記憶又回到曾經的畫面。

于是在他轉身繼續回憶和突然回頭警覺之間,就構成了一個戲劇化的開關,開關不停地轉換,老范腦海中的拼圖也在拼成與碎裂之間不停地搖擺……此時節奏的緊張感也帶動了觀眾的緊張與投入,原本影院里的笑聲漸漸消失,所有人的注意力都集中在那個手機鈴聲上,恨不得它立馬消失,卻似乎又期待著它響起,以便想象老范可能會發生的狀況。

鈴聲終于還是持續地響著,老范再也無法忽略掉這突然闖入”92年課堂”的來自”2020年課堂”的尖銳聲音。他轉身問面前的 “姜小峰”:”這是什么?”隨著眼前假扮姜小峰的小朋友的回答,騙局被一下子揭開:面前的孩子不是姜小峰,眼前班上的同學也都來自2020年,而非1992年,這不是他腦海中的”最后一課”,完全不是……

這幾乎是一場時空的較量:2020年畢竟是現實,騙局也是沒有辦法永遠持續下去的,最終還是現實世界戰勝了記憶中的幻想,老范在現實中感到無所適從。他踏上曾經自己走過的村落中的一條條道路,去過的一個個地方。透過老范的視角,影片帶著觀眾回憶起曾經老范在此支教時候的點滴故事——他的付出與奉獻,還有他帶給望溪村孩子們的希望與溫情。

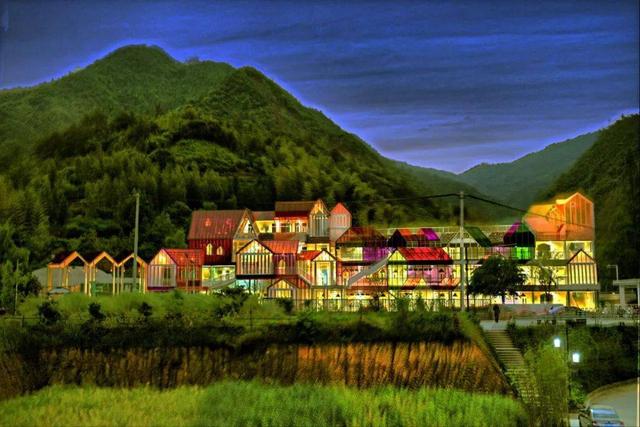

而在故事的最后,他看到了那所五顏六色的學校的現實模樣,也是曾經的姜小峰,因為沒有彩筆,而只能用黑色表現出的未來的學校——它如今已經被繪上了五顏六色的色彩。而長大后的姜小峰,在此時也來到了老范身邊,一句”范老師”,眼前的人與記憶中的小小身影重疊,依舊純真的眼神,老范認出了眼前的人,也回到了現實世界中。

這一刻,那種無言的感動,隨著老范臉上表情的細微變化,沁入到了在場每一個觀眾的心里。

二、反思與感恩交叉,給予與收獲融合

主旋律片自然少不了頌揚,而望溪村從1992年到如今2020年,短短28年時間發生了如此翻天覆地的變化,也的確有不少值得我們感懷的地方。但難得的是,影片在頌揚之中還不乏反思。

影片中有一處細節,就是在孩子們上課之前,村民們提前準備好了大筐,先把孩子們的智能手機暫時沒收。想想在曾經艱苦的教學條件下,孩子們對知識的渴求是那般強烈,范老師的出現給全村人帶來了希望,那里面有知識所蘊含著的無限可能。當范老師臨走時,姜小峰與同學們目送著范老師離開,那種場景直擊人心。

而如今,依然是上課,孩子們卻已經離不開手機。現代化科技帶給人們的,除了便利,還有思維的依賴性。許多原本應該重視的東西,似乎已經在時代的浪潮中慢慢迷惘了方向。

在另一方面,人與人之間,老師與學生之間,前人與后人之間,——奉獻與感恩,給予與收獲,也都在影片中得到了展現。范偉飾演的范老師,甘愿在望溪村支教,一家一家地去勸說,把知識帶進這個村莊,不畏艱苦,用心去對待每一個孩子。也正是因為他的這份付出,讓如今的村民們依然感懷在心,雖說2020年的望溪村早已看不出1992年的樣子,但村民們硬是集思廣益,花費大量時間和精力,恢復出了當年記憶中的課堂……

鄭重其事的造假起到了戲劇化的效果,村民們監視著遠從瑞士回到故國的老范的一舉一動,如臨大敵,一個挨一個躲在墻壁后面,盡力策劃好課堂上每一個場景,做好每一個細節,不讓老范看出破綻,以給他重回”最后一課”的感覺。而當騙局被揭穿,一下子錯漏百出,立刻就給觀眾提供了密集的笑點,卻也同時展現了曾經的孩子們如今長大了之后,依然還保存著曾經的真誠。面對這個將自己的青春與熱血奉獻在這片曾經貧瘠落后的村莊里的范老師,學生們感懷不已。

范老師付出了自己的心血,才有了如今生病想要重回支教地上最后一課時,村民們費盡艱辛用心搭建出的這樣溫暖的課堂。而這些曾經的孩子們,也從范老師那里收獲了知識與希望,隨著時代的步伐,一手建立起了如今既有美好風光又富裕美麗的新的望溪村。

三,繪圖的巧妙隱喻——從學生姜小峰到望溪村再到整個中國

在1992年的課堂里,一對學生的爭執引起了范老師的注意:學生姜小峰手繪了一幅關于未來學校的藍圖,卻被同桌嘲笑并搶走,范老師耐心地安慰姜小峰,并給予他鼓勵。

得知孩子們沒有彩色的筆,因此只能用黑色來描繪出心目中的五顏六色的學校,范老師冒著大雨跑出去給孩子拿了顏料,卻在歸來的途中不小心跌倒,跌落在雨里。他趴在地上抬頭,望見的是一群孩子們擔憂又動容的目光。

這段記憶太深太深了,以至于28年后的老范在突患老年癡呆癥后,腦海中所閃現的關鍵詞就是”顏料”。

再后來,2020年的老范與于2020年已經長大成人的姜小峰,在彩色的學校前相遇的時候,其實就象征著曾經以黑白為色彩的校舍如今已經色彩斑斕。顏料找到了,藍圖繪成了,一個小小的望西村是如此,整個中國亦是如此。我們的一次次對未來的規劃與展望,都一步步的落實到了現實之中。改革開放40年所取得的成就如此巨大,中國的發展之快,變化之大,在世界上也是獨一份的。

影片中不斷提到的”2+2=8″,看似是一個數學錯誤,實則是一個現實奇跡——這就是發生在中國的奇跡,是由中國人民共同努力而造就的奇跡。

影片用這樣微縮與隱喻的方式,生動地展現了中國的發展,在笑聲與淚花中引起人們的回顧與反思,并激起人們對未來新的展望。由徐崢導演的這”最后一課”,實在是讓人難以忘懷。