威爾·史密斯的一記耳光立刻催生了一個收視率奇跡。

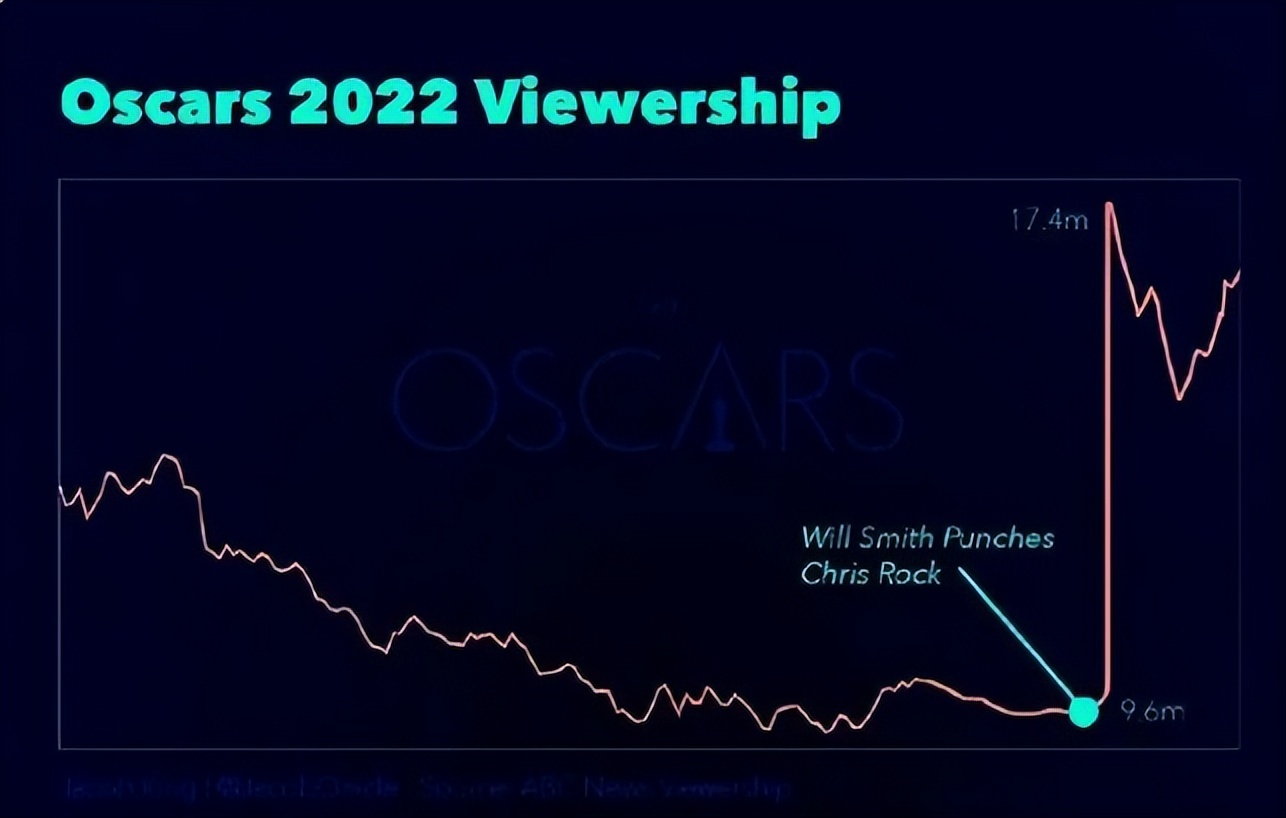

第94屆奧斯卡頒獎禮的收視率從九百多萬的低位一口氣拉升到一千七百萬的高位,收視率飆升的圖形如果放在股民眼里,那絕對是一場賺錢盛宴。

因此,不管威爾·史密斯的“奧斯卡一巴掌”事后引起多大的爭議,奧斯卡的收視率和關注度大幅增加是現實。

實際上,有多少人是因為“威爾·史密斯打人”這個爆點新聞才意識到奧斯卡頒獎禮開始了的?有多少人是因為威爾·史密斯才知道最佳男主角是誰的?

數據勝于雄辯,雖然第94屆奧斯卡因為這一巴掌使收視率同比增加56%,但如果將時間拉長,你會發現這個數據依然非常慘淡,2014年奧斯卡頒獎禮的收看人群是4370萬,從那之后一路下滑到2021年的985萬,如果不是威爾·史密斯“救場”,2022年奧斯卡收拾數據也許還會創下新低。

奧斯卡越來越沒人看了,是因為奧斯卡越來越無聊了,無聊到什么程度呢,即使在收視人群還維持在4000萬時,奧斯卡頒獎禮已經開始“下道”,公然玩兒低俗調侃的梗,目的還是為了拉住觀眾。

經常下館子吃飯的網友都知道,好餐廳從來不用拉顧客,人家只需要在門前擺上一溜小凳子就行,但凡飯館到了需要服務員跑到外邊拉顧客時,你就知道這家店夠嗆了,飯菜品質也好不到哪兒去。

以前的奧斯卡頒獎禮就是擺小凳子的餐廳,現在已經變成了拉顧客的飯館。

有一天大堂經理和廚師長在門口打架,瞬間圍攏過來一大群人看熱鬧,看完了人群散去,真正進店吃飯的顧客依然沒有幾個,這就是奧斯卡頒獎禮的現實。

有人將奧斯卡收視數據的窘境歸結于年輕人現在只愿意看短視頻,這借口顯然有點兒想當然了,根據以往的經驗,真正喜歡躺著刷視頻的主兒,本身就沒有多少人會去關注奧斯卡,兩個人群重合度并不高。

別忘了,年輕人看電影和追劇的人數也不少,這部分人怎么也不怎么關注奧斯卡呢?

說白了,奧斯卡只是好萊塢的一個窗口,奧斯卡越來越無聊的根本原因是好萊塢的電影越來越難看。

就跟下圍棋一樣,當年馬曉PK石佛有人看,現在柯潔PK李世石也有人看,要是對陣雙方換成張三PK李四,誰看?

奧斯卡以前是從一幫好片里選出經典,現在則是從一幫爛片中選出幾個瞅著像回事兒的平庸之作,誰稀得關注。

為什么好萊塢的電影越來越難看呢?

創意僵化

筆者最早關注那種非譯制片的美國電影,也就是需要看字幕的那種原版好萊塢電影,大概是從1993年的《西雅圖夜未眠》開始的。

那時候不認識湯姆·漢克斯和梅格·瑞恩,就覺得這男主長得真是英俊秀氣,這女主長得真甜美,然后這故事講得真是醉人,讓人對那種突如其來的愛情心馳神往。

相信這部電影也感染了不少國人,后來那吳什么還和湯唯重現并致敬了一回這部電影,也就是《北京遇上西雅圖》。

實際上,《西雅圖夜未眠》在九十年代初的好萊塢并不算多么經典的電影,國內的網絡評價才7.9分,很重要的一個原因是那個時代的好萊塢經典電影太多了。

《阿甘正傳》、《肖申克的救贖》、《泰坦尼克號》、《拯救大兵瑞恩》等等,那時候幾乎每年老美都會誕生幾部牛哄哄的經典大片,一旦被引進我國電影市場,很輕松就能拿到全年票房冠軍。

關鍵是,這些牛哄哄的電影還什么類型都有,那是要場面有場面,要劇情有劇情,要演技有演技,幾乎每部電影都能讓你翻來覆去看很多遍。

你再看現在的好萊塢,要場面就只有場面,要特效就只有特效,要劇情就是千篇一律,連電影劇本都是僵化的,120分鐘電影分成若干段,每段講什么都是有公式的,只要按照公式將劇情填進去,這就是一部電影了。

為什么李宏燁會提出“公式相聲”這種讓人覺得非常可笑的概念,這可不是他首創,你看人家好萊塢,連電影劇本都是公式化的,所謂公式相聲不過是公式電影的套路。

如果把《西雅圖夜未眠》的劇本拿到現在的好萊塢,筆者估計,這個只有最后兩分鐘高潮戲的電影夠嗆能進投資人的法眼。

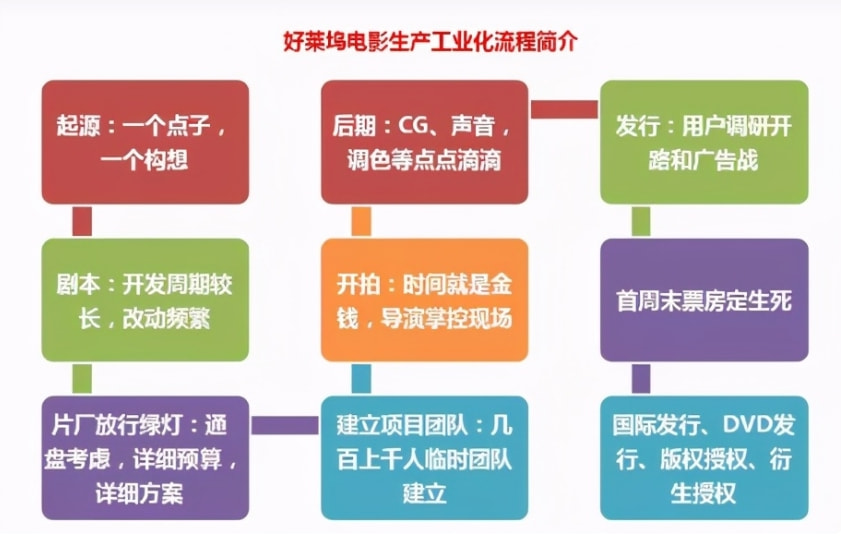

好萊塢的工業化電影曾經是我們羨慕的東西,那一整套流程在我們看來就是專業的代名詞,是國內影人們爭相模仿的目標。

但是,流水線作業可以帶來高效,也會帶來思維和創新的僵化,即使是商業片,太僵化了也沒人愛看,看到開頭就猜到結尾的戲,連下飯劇都不如,好歹肥皂劇還有細膩的優點,現在的好萊塢電影很多都是一陣爆米花,吃完了不頂餓沒營養還上火。

沒有原則

很奇怪的一件事,按理說既然好萊塢早就實現電影工業化了,那這個地方應該是一個崇尚原則和標準的地方才對。

但是,實際上好萊塢近些年卻變得越來越沒有原則,經常屈從于社會面所謂“政治正確”的潮流,黑雪公主、黑人魚等事兒也能干得出來,電影里也經常為避免各種性別、膚色以及種族方面的爭議大改劇本和臺詞,這無疑會限制藝術的發揮,也會讓觀眾失望。

正常的觀眾當然不希望在電影里看到歧視,但他們同樣也不希望在電影里看到矯枉過正,這兩種極端都不可取。

難道為了所謂的“政治正確”非要讓湯姆·漢克斯跑到帝國大廈樓頂和小威廉姆斯一見鐘情才行嗎?如果想這么拍也可以,那就要把湯姆·漢克斯改成一個為了網球可以放棄生命的人,那還能叫《西雅圖夜未眠》嗎?

電影雖然分文藝片和商業片,但歸根結底電影是一門藝術,沒有藝術成分的商業片連爆米花都不如,藝術要有前瞻性和引導性,而不是迎合,主動去迎合觀眾的不叫藝術,那叫生意。

沒有藝術追求只為了賺錢的好萊塢,是誕生不了經典電影的,國內電影界同理!

固步自封

好萊塢是美國的象征之一,不僅代表了美國的工業化水準,也代表了美國的價值觀和文化輸出,和山姆大叔的全球戰略相輔相成。

巧得很,好萊塢電影最紅火的時候恰恰也是老美在世界占據一極的時代,老美的文化就是牛,全球都得仰望。

三十年河東三十年河西,當世界從一極開始變成多極的時候,當老美的燈塔光環開始逐漸消退的時候,好萊塢似乎沒有跟上全球多極化的步伐,依然帶著一種“天朝上國”的心態,那必然會產生固步自封孤芳自賞的結果。

其實,日本電影、韓國電影、印度電影和中國電影,以及很多歐洲國家電影,都經常會誕生經典之作,好萊塢曾經也多有借鑒,比如《無間道》和《新干線列車爆炸案》等,只是,很少。

現在奧斯卡和好萊塢依然沒有全球化的戰略,依然關起門來自我陶醉,這就會讓全球的關注度越來越低,一個越來越不好看,一個越來越無聊。

大佬,時代變了。