主持人曹可凡說他采訪過很多人,不是每個人都能打動他,但張國榮可以。

在張國榮去世的第二年,曹可凡在一次節目中采訪了陳凱歌,節目做完后他突然萌生了一個想法:接下來如果遇到和張國榮有交集的人,都想問一些與哥哥相關的問題。

他發現圈子里的人都很尊重他,肥姐回憶他們最后一次會面是在半島喝下午茶,分享一個pizza;

徐克說他們家很近,每次街上見到都抱啊笑啊;

杜可風話還沒說,眼淚直接就飆出來;

徐小鳳更是問都不能問,情緒會崩……

越了解一些細節,曹可凡越明白張國榮配得上“大師”之稱,他說:

“大藝術家都是很單純的,有孩童的心態。他跟我認識的很多大師級藝術家一樣,眼神澄澈透明,不帶雜質,他心里是干干凈凈的。”

每年春天,大家都借著這個嬉笑的愚人節,留出一處哀而不傷的位置,集體回憶張國榮。

對事頂真,少年意氣

1956年,香港一個殷實的中產家庭,迎來他們的第十個孩子,那會兒,他還不叫張國榮。

父親一方面忙于生意,另一方面風流成性很少回家,而母親疲于照顧這龐大的家庭,哥哥姐姐們跟張國榮的年齡差也大,沒人顧得上家中這最小的孩子。

張國榮說這個家“沒有什么值得我去記憶的”“這個世界上對我最好的女人”是保姆六姐。

后來他參加歌唱比賽,家人反對,他跟六姐借5塊錢參賽費,六姐給了他20塊,就此踏進了演藝圈。

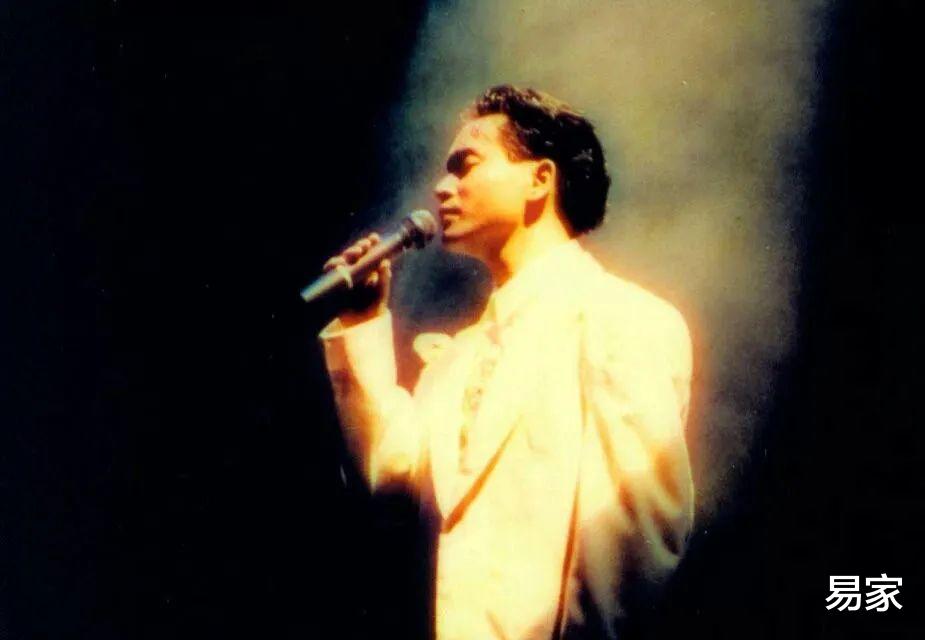

演藝圈的路從來就不好走,特別是當時烈火烹油的港圈,香港直到現在還有一句鼓勵新人的話:“連張國榮都要熬十年。”

他初上舞臺,下邊噓聲四起,被人扔帽子,有觀眾甚至電話留言讓他早點回家歇著。

他說人倒霉起來,連喝水都會嗆到,第一次拍電影就被人騙去拍了情色片,后來還成為了某些人嘲諷他的黑料。

這么磕磕絆絆,他硬是一路走了下來。

直到拍《烈火青春》,張國榮終于迎來了第一次影帝提名,同年,又以《風繼續吹》開始建立了屬于自己的獨特風格。

1984年,他憑著《Monica》橫掃歌壇,勢如破竹。

那時紅到什么地步呢?

在廣州,一張他的盜版錄音帶被炒到30元一盤,而廣州當時的月平均工資僅有100元。

但人越紅,也越容易成為眾矢之的。

那會兒還沒有四大天王,“譚張爭霸”在各方有心的推波助瀾下愈演愈烈,不理智的譚詠麟粉絲對他極盡辱罵。

張國榮卻以一種十分頂真的姿態,一股赤誠的少年意氣誓將事業進行到底。

他倔強地說:“若我不干這行的時候,我會自己光榮地走開,否則誰也休想用任何手段逼走我。”

驚夢一場,蝶變十年。

張國榮的成功,濃縮了那一代香港藝人的淚水和汗水。

他沒有受過系統專業的藝術教育,靠著勤奮與刻苦走出了自己的風格,把曾經噓聲四起的舞臺變成了施展才華的王國。

人人都說他是天生的藝術家,但十年成名路,縱使是張國榮,都不曾僥幸走過捷徑。

對人純真,溫潤如玉

1986年,《英雄本色》一炮而紅,拿到了金像獎,張國榮的演技也真正浮出水面。

導演吳宇森說:“他真的是一個非常善良的人,沒有他,可能就沒有《英雄本色》。”

因為當時,吳宇森落魄,片子拉不到投資,而正當紅的張國榮知道后,二話不說加入拍攝,投資方才終于點頭。

在創作過程中,吳宇森更是因為對片中的小馬哥產生了共情,想騰出更多空間塑造這個角色,張國榮也是慷慨讓出很多戲份。

在失勢的朋友前,他沒有分別心,在作品呈現上,他沒有利己心。

大家后來都心甘情愿稱他一聲“哥哥”,更多是因為他對身邊人釋放出足夠的溫暖, 無論是同行,還是后輩,他從來都不吝嗇提攜一把。

劉嘉玲那會兒因為帶著蘇州口音被人嘲諷“北姑”,經常被排擠和奚落,有一次剛好被張國榮碰到,他直接幫忙出面呵斥并安慰了她。

而彼時的“社恐”黎明,內向害羞,最怕與人交流,張國榮則體貼地帶他融入團體。

張學友說:“他真的把我當做一個弟弟一樣去照顧,無論在起居飲食上,還是對我有什么意見、提點,他都是這樣。”

梅艷芳曾說:“只有在哥哥面前,我可以完全做回自己,做回一個女孩子,不必裝成很硬朗的樣子。”

他深知圈子里的規則大行其道,自己也曾烏云籠罩,所以有能力后,他愿意為他人頭上撐起一把傘,他知道很多時候一時一下的照護,就能讓快頂不住的人熬過去。

在對普通的工作人員以及喜歡他的粉絲,他也是竭盡所能地去照拂。

他會幫演技生疏的演員對戲,會講笑話給心情不好的同事,會給患病的工作人員安排醫生,也會給生活困窘的小龍套找活干。

他也曾獨自一人去探望身患絕癥的粉絲,并約定每天給他一通電話,實現粉絲的臨終愿望。

多年過去,大家不愿忘懷的,其實是這一個干凈的靈魂。

張國榮說:“我最自豪的不是功成名就,而是我張國榮始終是張國榮。”

一個人被后世銘記至此,不只是因為他的作品,而是因為這個人在薄情的世界里深情地活過,在紛紛繁繁的人世間清清爽爽地走過。

對戲較真,風華絕代

張國榮敢選角色,也敢于演繹,演什么像什么,將缺陷變為美更是他獨有的能耐。

他是癡情落魄的寧采臣,他是頹喪孤傲的旭仔,他是不瘋魔不成活的程蝶衣,他是放縱不羈的何寶榮,他是優柔怯懦的十二少……

陳凱歌說,他是一個非常用功的演員。

《霸王別姬》開拍時,他在北京生活了六個月,專心學習京劇,最后甚至連為他準備的京劇替身演員都沒能用得上。

拍戲時,他入戲至深,以致于陳凱歌每次喊“cut”后,都要特意讓周邊人關掉燈光,給他時間慢慢抽離角色。

多年后,曹可凡說他跟盧燕老師一起去探班陳凱歌《梅蘭芳》的拍攝現場,在監視器后邊他們不禁都想:

“如果是張國榮來,他會怎么表演?”

陳凱歌只能沉默。

關錦鵬說如今有人說要重拍《胭脂扣》,但一想到誰來演胭脂和十二少,都只能作罷。

張國榮在工作中,從來都是一個能把被動化為主動的演員,他揣摩故事,挖掘內涵,為每一個角色注入自己的理解。

觀眾們沉浸在他細膩傳神的舉手投足中,也迷失在他疏離流轉的眼神里,以致于很難接受其他人挑戰他演過的角色。

有人說:

“他在所有的角色中都融入了張國榮的元素,既超乎意料地挖掘了人物的靈魂,又沒有失去自我。

他把自己演繹過的角色打上了自己的品牌烙印,叫人生出了這個人物只能有他來演的念頭。”

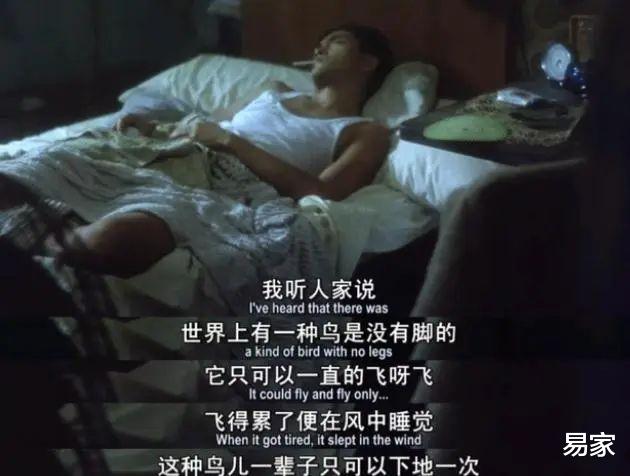

《阿飛正傳》作為第一部真正屬于張國榮的電影,旭仔的獨白也是劇中具有標志性意義的片段,成為華語史上的經典。

“我聽人家說,世界上有一種鳥是沒有腳的,飛得累了便在風中睡覺,這種鳥兒一輩子只可以下地一次,那一次就是它死的時候。”

戲如人生,人生如戲,這句經典臺詞竟一語成讖。

一笑萬古春,一啼萬古愁,遺世而獨立,公子世無雙。

2009年,《辭海》詞典將“張國榮”收為詞條,這是《辭海》首次收錄當代明星。

曾經也有電臺發起過“最愛香港的理由”,票選第一的是:有張國榮。

張國榮這個名字,早已超越了歌手、演員的身份,他是巔峰時期港風的標簽和印記,傳達了一種干凈純粹的藝術追求。

梁朝偉在張國榮逝世十周年的演唱會上,說他那天無意中撥通了張國榮的號碼,那邊響起了一個熟悉的聲音:“請留言。”

恍惚中,梁朝偉留了一句:“不如,我們重頭來過……”