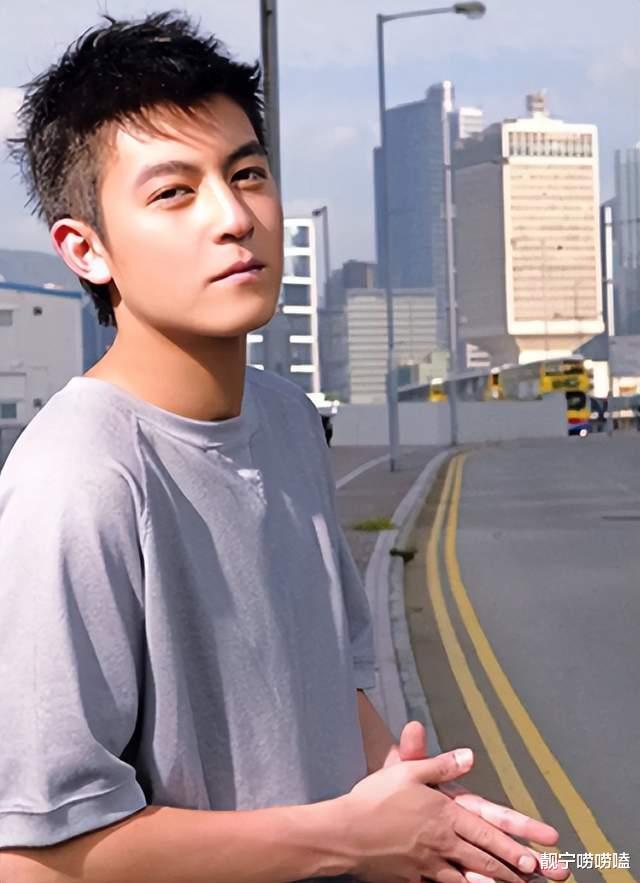

陳冠希實在是一位令觀眾感到惋惜的演員。

他是華語影視圈少有的顏值、演技都在線的年輕演員。二十多歲的時候,就已經在香港電影圈塑造了自己的傳奇。

《頭文字D》《無間道》《咒怨2》等等,他本來有機會和吳彥祖一樣,成為香港電影的重要組成部分。

卻沒想到在2008年,因為一個硬盤,徹底毀掉了他的電影生涯。

這個著名的事件便是“張柏芝事件”。

事情發生之后,陳冠希召開記者發布會,宣布無限期退出影視圈,之后便在大陸銷聲匿跡了。

其實2008年之后,陳冠希一直都有出演作品,只是沒有在大陸上映罷了。自然而然的,大陸就只剩下他的傳說,卻鮮少見到他2008年之后的作品。

自2018年,陳冠希出演完自己的最后一部作品《風中有朵雨做的云》之后,便徹底從影視圈銷聲匿跡。如今定居加拿大,和家人一起生活。

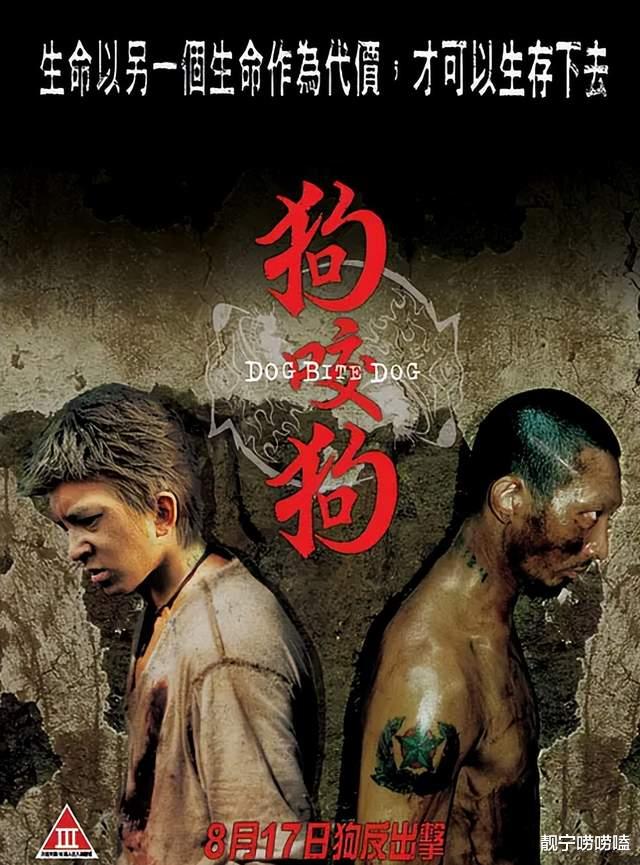

今天要和大家聊的這部電影,堪稱陳冠希演技的巔峰之作:2006年上映的《狗咬狗》。

1、導演鄭保瑞

《狗咬狗》是由鄭保瑞執導,陳冠希、李燦森主演的一部動作片。

電影講述了來自柬埔寨的殺手,和重案組探員互相追捕,互相廝殺的故事。

說這部電影之前,先說說導演鄭保瑞,很多網友可能會覺得他的作品風格跟杜琪峰很像,甚至懷疑他是不是在模仿杜琪峰。

兩個人的電影風格雖然相像,但還是有本質區別的。

鄭保瑞拍驚悚電影出身,擅長塑造緊張環境和把握觀眾心理,靠層層懸疑直擊觀眾內心。

杜琪峰則善用鏡頭藝術、人物構圖,將簡單的故事,用高級的拍攝手法表達出來。最后給人一種浪漫、優雅的感覺,回味無窮。

最重要的是,杜琪峰的電影喜歡用“宿命論”,種什么樣的因,得什么樣的果。用“因果循環、報應不爽”,來塑造幫派男人之間的“江湖情仇”。

鄭保瑞絕大多數的劇情片,并沒有運用所謂的“宿命論”。而是運用“暴力美學”,來塑造壓抑、陰暗、曖昧的電影環境,將觀眾帶入極度壓抑的氛圍中。

鄭保瑞的“暴力美學”,和其他導演的不太一樣,擁有東方人特有的含蓄。

他不會用拳拳到肉去體現暴力,而是用殺伐果斷、人物性格,去塑造一個角色的成長環境。

舉個最簡單的例子,《狗咬狗》餐廳中的那場戲,陳冠希飾演的“殺手”,在明知道被抓的情況下,還是連殺三個人,其中包括一位警察。

這場戲中并沒有太多血腥鏡頭,卻能讓人體會到,這個人視人命如草芥,性格殘忍到了極點。

在警車上,他為了逃生,掰斷了自己的大拇指,臉上卻沒有露出一絲痛苦的表情。從中就能看得出來,他不僅對別人狠,對自己也狠。

那么他生存的環境,一定也是極其血腥、極其暴力的,事實上也的確如此。

“殺手”生活的地方,是一個不殺人就會被殺的地獄。為了生存,他只能不停地殺人,成為大佬們賭錢的工具,直到有一天,自己死在臺上。

2、《狗咬狗》中的三條野狗

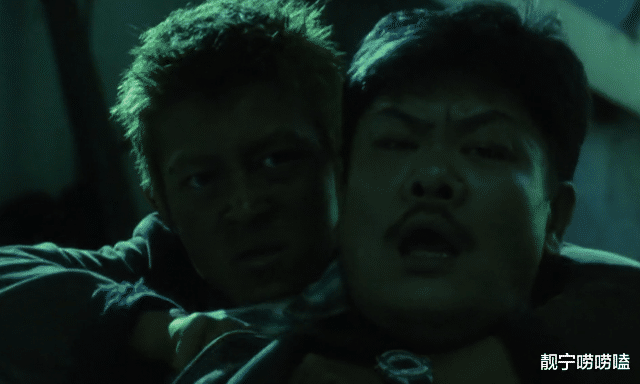

《狗咬狗》之所以起這樣一個名字,源于陳冠希飾演的“殺手”,和李燦森飾演的“阿偉”之間相互廝殺,二人的打斗,就像兩條互相撕咬的野狗。

最讓人印象深刻的一場戲,就是一直照顧“阿偉”的警察被殺之后,他便一直尋找“殺手”的蹤跡,最終兩個人在垃圾場內見面,展開了第一次拳拳到肉的廝殺。

這一段并沒有用常規配樂,而是用了兩只野狗打架的聲音,給觀眾營造出“這不是兩個人在搏斗,而是兩只野狗互相撕咬的感覺。”

而事實也的確如此,所謂的“狗咬狗”,不過是幾個掙扎在地獄的可憐人,相互斗狠罷了。

個人認為,這部電影中一共有三條野狗,而每一只野狗,所作所為都有自己的苦衷。

1、“殺手”—兇狠的斗犬

正如他的名字一樣,不過是一個工具人罷了,代號“殺手”,為他的主子殺人賺錢。

他從小生活在地獄中,從來沒有感受過溫暖。每天的生活就是打拳,和別人廝殺。他不能輸,因為輸得下場,就是死。

從小到大,幾年的時間,“殺手”不知道殺了多少人。而殺人的目的也極其可笑,只是為了活下去罷了。

這也是為什么他視人命如草芥,可以肆意殺人的原因。因為在他眼里,不殺人自己就會死。

“你想要的只能自己去爭取!”

這是“殺手”在電影中少有的幾句臺詞,而他也將這句臺詞貫穿到了整部電影中。

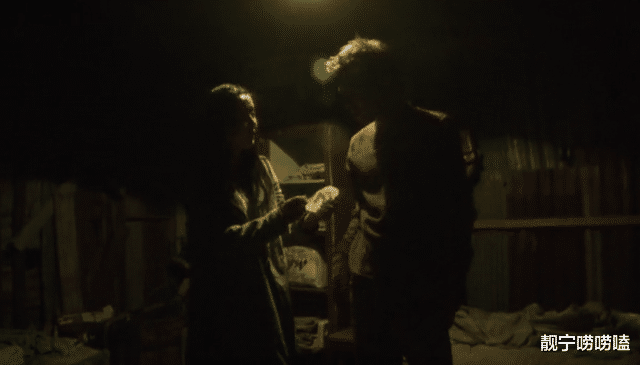

但即使是這樣的一個人,也會因為別人的一絲溫暖,而獲得救贖,這個人就是“佩佩”。

2、“佩佩”—卑微的哈巴狗

“佩佩”的遭遇非常悲慘,她的父親,又或者是她的繼父,將其當成了發泄工具。對她非打即罵,“佩佩”還要照顧他的飲食起居。

“殺手”殺掉她的父親后,她非但沒有感到悲傷,反而對眼前這個男人,產生了一絲興趣。

“佩佩”描繪了兩個人的未來,想要和“殺手”一起坐船離開這個城市,僅僅只是因為“殺手”表現出來的一絲善意,便讓“佩佩”對這個男人死心塌地。

多么卑微的愛情,只要有人對她付出了哪怕微不足道的善意,“佩佩”都會死心塌地地跟著對方,不離不棄。

其從小生活在怎樣悲慘的環境中,可想而知。

兩個人相處看上去像是愛情,其實不過是兩條野狗抱團相互取暖罷了。這樣的感情看似美好,其實岌岌可危。一點點風吹草動,都會變得徹底破碎。

后來兩個人坐船離開了這個城市,回到了柬埔寨,“殺手”被他的主人拋棄,成了人人喊打的過街老鼠,兩個人只能東躲西藏的過日子。

之后兩個人定居農村,“佩佩”懷孕,“殺手”以為自己能過上正常生活,享受“老婆孩子熱炕頭”,卻沒想到報應,遠遠比他想的來的很快。

3、“阿偉”—一無所有的瘋狗

“阿偉”是這部電影中經歷最悲慘的人。

他因為憧憬父親,成為了一名警察。但是在查案的過程中發現,自己的父親并不是一位好警察,而是一名“D犯”,因為此,他開槍打了自己的父親。

父親成了植物人,“阿偉”為了維護父親的形象,不得不編造他為抓“D販”英勇負傷的故事。

之后的幾年,“阿偉”無時無刻不在自責,一方面因為他開槍打了自己的父親,另一方面則是因為撒謊。

因此他變得脾氣暴躁、毫無底線,上班遲到、查案毆打路人等等,讓上司感到非常頭疼。

電影的最后,“阿偉”當著所有警察的面,說出了自己父親的故事。他本以為說出來,自己就能獲得救贖,卻沒想到現實遠遠比他想得更殘酷。

父親因為“內疚”自殺,在最后的最后,兩個人都沒能交流一次,說出自己的心里話。

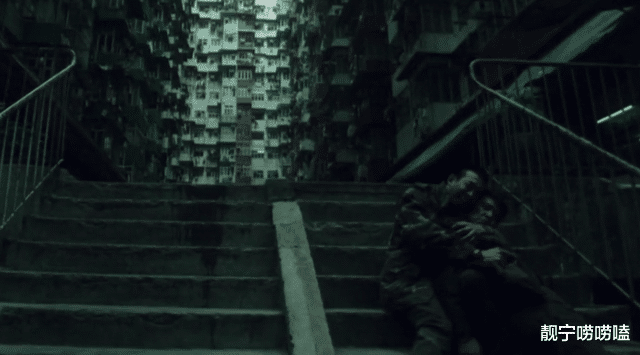

在追捕“殺手”的過程中,“阿偉”的全部同伴戰死。此時的他一無所有,心中只剩下仇恨。

為此,他辭掉了警察的工作,奔赴柬埔寨,見到了“殺手”的老大。他想留下來,只是為了再見到“殺手”一次,親手了結他的性命。

最后,“殺手”帶著自己已經懷孕的妻子和“阿偉”相見,兩個人展開了最后一場狗咬狗的對決。

“殺手”不再像以前一樣,可以不顧一切地和對方拼殺,因為他心里已經有了掛念,他的妻子和孩子。

而如今的“阿偉”,就像之前的“殺手”一樣,已經一無所有,自然不再有顧慮。他可以不顧一切,只為親手了解對方的性命。

電影的結局,“阿偉”抓住了“殺手”的妻子,逼他乖乖就范。就在“殺手”準備自殺的時候,妻子搶先一步,將尖刀刺入了自己的脖子。

最后,“阿偉”和“殺手”的妻子雙雙躺在血泊中。為了能讓孩子活命,“殺手”刨開了妻子的肚子,親手將二人的孩子捧了出來。

那一刻,三個人都獲得了救贖。

一無所有的“佩佩”,在電影的最后,用生命詮釋了自己對“殺手”的愛,無怨無悔。

沒有感情的“殺手”,看到自己的孩子出生,是否也幻想過兩個人未來的幸福生活?

背負一切的“阿偉”,看到雙手捧著孩子的“殺手”,是否能放下了心中的仇恨,安然地閉上自己的雙眼?

雖然凄慘,但是美麗。

以血腥開頭,卻以生機勃勃結尾。孩子的出生,是否能為觀眾帶來對“人性、救贖”的思考?

3、電影的瑕疵

雖然這部電影令人印象深刻,但并不是完美無缺。

電影在劇情方面,擁有非常嚴重的邏輯問題。

例如警察和“殺手”的追逐戰,一方是裝備精良的警察,人數眾多,一方是手無寸鐵的“殺手”,孤身一人。

在這樣差距懸殊的情況下,除了“阿偉”身受重傷外,幾個警察竟然全部戰死。

還有比這更離譜的事情嗎?

因此電影在中后期的觀感,其實并不是那么出彩。邏輯上的問題,讓這部電影后期發力不足,觀眾看完電影后,會有種一拳打在棉花上的感覺。

如果電影在劇情、細節上打磨得更加精致一些,這部電影的品質會大大提高。不至于像現在遮掩,處在一種低不成、高不就的尷尬境地。

結尾

但即使如此,這部電影依舊可以稱得上是2000年后最好的港片之一。

陳冠希在這部電影中,貢獻了他演藝生涯中最精湛的幾場戲,成為了他從業以來的代表作。

暴力美學塑造的陰暗、晦澀、藏污納垢、人性的救贖,在如今的大陸電影中,是無論如何也不可能看到的,拍攝環境決定了電影的發展方向。

正所謂有暗,才能體現光的偉大。

陰暗和污垢,永遠是偉大電影的重要組成部分。