“我要退賽。”

“樂壇沒有什么進步。”

一曲過后,信在臺上道出心聲。

鏡頭閃到臺下。

呆滯。

錯愕。

不解。

頃刻之間,氣氛詭譎。

場面一度陷入慌亂。

發生了什么?

鏡頭回到某綜藝。

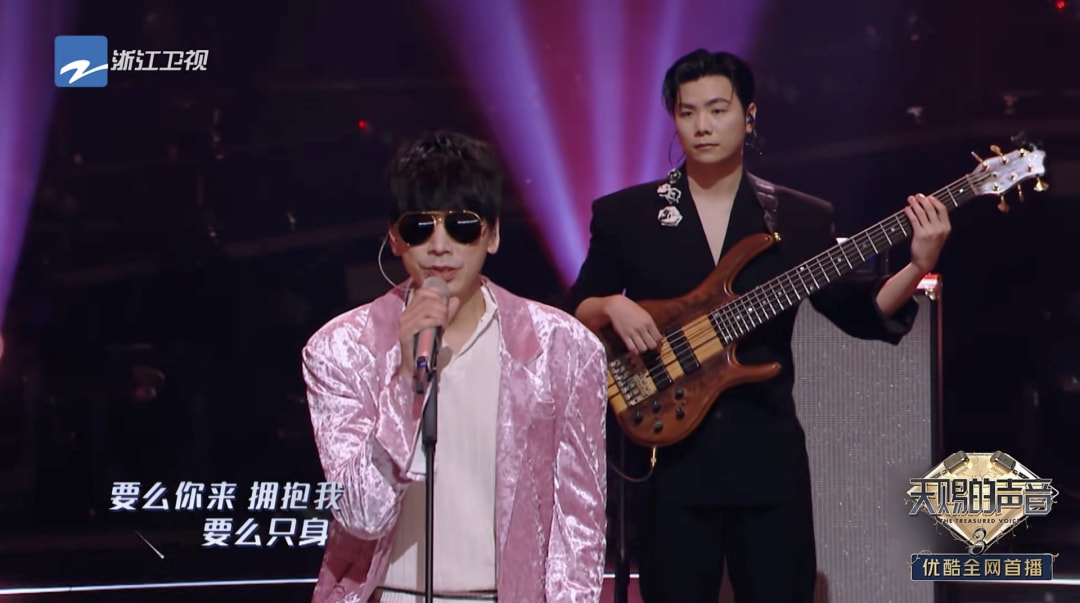

信與康姆士樂隊,合作一曲《玫瑰竊賊》。

為達成契合,信更弦易轍。

卸下冷酷臉,收起嘶吼嗓。

一改唱腔,柔情款款,好似行云流水。

表演結束,稱贊聲此起彼伏。

周深驚嘆:“感受到了信哥的溫柔。”

面對褒獎,信舒眉展眼。

1米9的大高個,竟笑中含羞。

突然,一通發言,打破和諧。

采訪環節。

康姆士樂隊主唱表示,從組樂隊起,他一直在做原創,而翻唱是種挑戰。

不知怎的,“翻唱”一詞,點中了信。

他猛地跳出來,拋出靈魂拷問。

對準節目組——

“所有的電視臺都在搞翻唱,你要叫我們怎么進步?”

質問音樂人——

“只有編曲在進步,只有唱功在進步,那我們的原創在哪里?”

朝行業開火——

“唱翻唱的意義在哪里?”

直往脊梁骨戳。

面對此番詰問,現場刀光劍影。

主持人、音樂人、樂評人,皆站在節目角度打圓場——

音綜生存不易。

原創門檻太高。

至少還在玩音樂。

見得不到答案,信不再追問。

以退賽結束話題。

爭議卻沒有隨之停歇。

眾人納悶。

一開口,撕下樂壇遮羞布。

一番話,得罪半個娛樂圈。

他怎么敢的?

信的性格,很軸。

正向的“軸”,是孜孜不輟。

負向的“軸”,是固執拘泥。

而大眾對信的評價,卡在中間,占比五五開。

真人秀節目,講究一個“真”。

人設。

情商。

微表情。

通通離不開鏡頭審視。

稍有不慎,聲名狼藉。

信不以為然。

同一節目,兩次發飆。

隨《花樣男團》節目組,開啟東歐之旅。

身處異國,多有不便。

出行、語言、消費,舉步維艱。

面對挑戰,信毫無怨言。

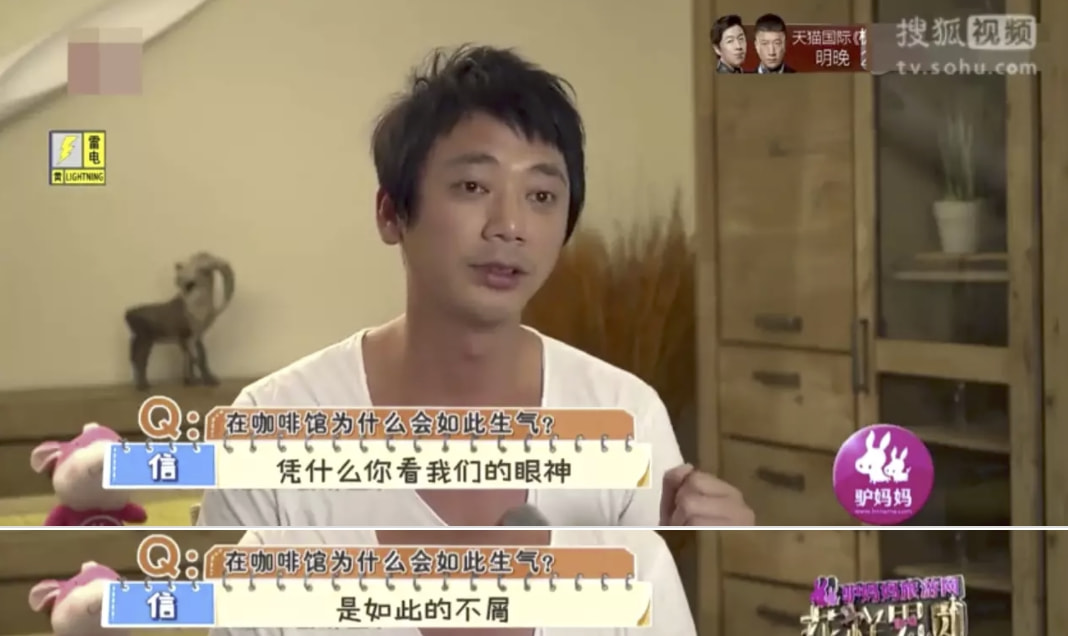

一次任務,信和賈乃亮搭檔,需要在咖啡館完成點單。

二人興致勃勃,疾步前往。

到了咖啡館,還沒來得及坐下。

服務員以眼神,上下打量一行人。

信從中讀取出輕蔑、歧視、反感,徹底被惹怒。

他破門而出。

嘴里嘟嚷著:“我死都不喝!”

工作人員提醒。

“任務還沒完成。”

“不喝。沒什么了不起的。”

邊走邊罵,后期“嗶”聲無數。

一旁的賈乃亮,趕忙拽住信,生怕他做出破格之舉。

半道離場,任務自然前功盡棄。

信了無懼色。

他只納悶:“同為人類,憑什么你看我們的眼神,是如此不屑?”

面對不公,他激烈反抗。

全然不顧鏡頭背后,一雙雙審視的眼睛。

娛樂圈個個人精,早已練就一套生存法則。

深諳為人處世之道。

通曉審時度勢之理。

在真人秀里,圓滑周全,露才揚己。

信滿不在乎,他要的是盡興。

參加節目前,導演問他,何為真人秀?

信答,出其不意,任情恣意。

導演很滿意,對他說:“要盡量的出其不意,盡量的放松做自己。”

難得有節目這樣要求,信覺得很有意思,便答應了下來。

于是,在節目中屢屢放飛自我。

酒足飯飽,快意當前。

節目組的任務,悄然而至。

見同伴們哭喪著臉,信靈光一閃。

“要不我們逃跑吧。”

郭德綱也被這新意吸引。

酒精作祟之下,一幫人上演了“男團出逃記”。

把這段經歷稱為:第一次真正的真人秀。

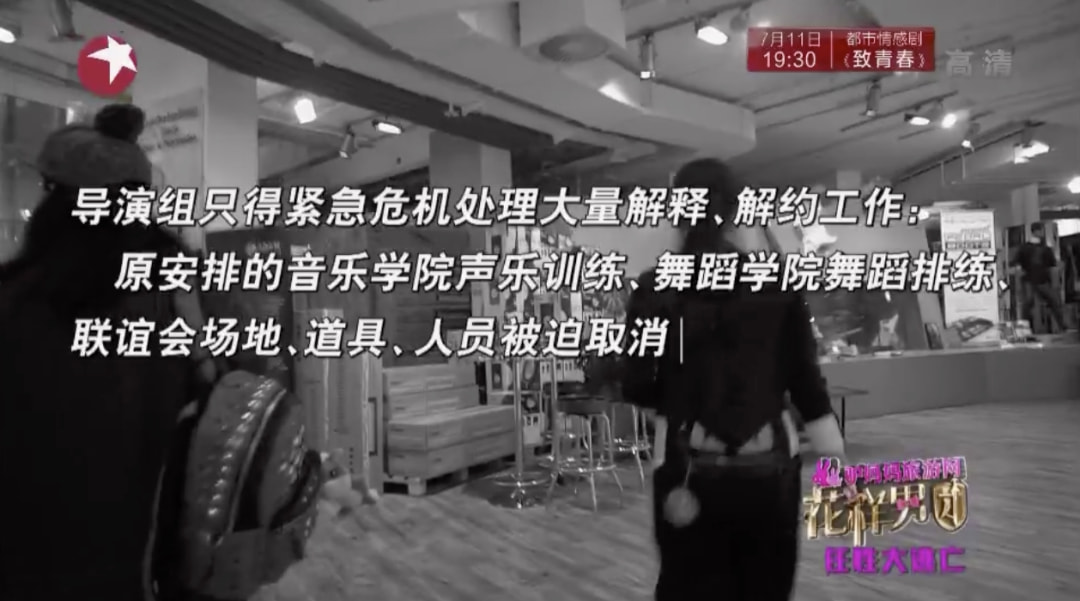

叛逆出逃,遺患無窮。

執行導演找不著人,急出了眼淚。

節目原本的進程,也被迫停滯。

事情敗露后,節目組喊來一幫人:燈光、攝影、執行、導演。

花樣男團,四面楚歌。

見此情景信很不解。

做錯事,可以協商,可以罵,可以罰。

“弄那么多機器來拍,是要怎樣?”

導演組不依不饒,直言損失嚴重。

信丟下一句:“我賠。”

而后怒摔椅子,憤然離席。

一聲怒吼,滿座皆驚。

導演組嚇得夠嗆,不敢再大聲叫嚷。

與此同時,信意識到此前出逃的錯誤,誠懇致歉。

但他也疑惑。

“你們不是一直要真人秀嗎?”

信認死理。

縱使利害切身,仍學不會昧己瞞心。

如此一來,利弊兼具。

你如果欣賞,他就是堅持原則。

你如果反對,他則是死心眼兒。

信是一個與時代脫節的人。

或者說,是他主動與外界隔絕。

有段時間,信經常丟手機。

他心一橫,干脆停用。

絲毫沒有想過,不用手機會有什么后果。

公司找不到信。

只能提前排好通告,等他一個禮拜來確認一次。

朋友約他吃飯。

要么口耳相傳,要么提前三天聯系。

因為信工作忙,回家才有空查看郵件。

地點一旦有變化,必須有人在老地方等他,否則他找不到地兒。

即使是女兒,也只能在家里找到他。

親近之人,尚且如此。

外界如何與信取得聯系呢?

一個字:蹲。

信的社會關系簡單,往往是公司和家,兩點一線。

通訊工具單一,社交全靠電子郵件。

找到信的途徑,要么線下蹲,要么線上蹲。

久而久之,他成了李誕口中“娛樂圈最難找的藝人”。

身處21世紀,實在無法想象沒有手機的日子。

有人曾問信,為何不用手機?

信做出解釋。

一來,天底下沒有太多,一定要關注的事。

二來,他不認為自己有多重要,需要到全世界都在找的地步。

從此,放下負擔,重拾清閑。

這樣的與世隔絕,催生出一個真空層,沒有任何縫隙可供外界侵襲。

他沉浸在自己的世界里,過濾雜質,遵時養晦。

投以自律,專注創作。

反躬自省,正己修心。

活得自我,亦活得純粹。

重要的是,認清了自己。

這份自控延續到了舞臺。

每場演出前,信都會戒酒,儲存體力,保持狀態。

胸聲拉扯式演唱,超負荷,費嗓子。

容不得半點差池。

2013年,信在內地商演。

唱到成名曲《死了都要愛》。

臺上歌聲,穿云裂石。

臺下歌迷,撕心裂肺。

唱到高潮,粉絲奮不顧身,沖上臺獻花給信。

信看到花,眉頭微微一蹙,他接過花,而后放下。

大發雷霆:“唱歌的時候不要送花。”

臺下噓聲不斷。

主持人董卿見狀,當場打抱不平:“唱歌很重要,做人更重要。”

滿場歡呼。

對信的指責聲,一浪高過一浪。

逐漸發酵成他丟花砸人,對粉絲耍大牌。

引起街談巷議,輿論甚囂塵上。

眼看聲浪不斷,一度無法挽回。

經紀人出面打圓場。表示,信只是把花放在地上。

信本人也親自發微博致歉:

“對于那位給我花的人,很抱歉,傷了你的心也傷了大家的心,我對于表演有一定的堅持,但沖動的個性讓我的行為做了不當示范,謝謝董卿小姐指正。”

但對表演,信仍堅持己見。

在文末呼吁歌迷,應在不打擾的前提下送花。

信從不否認自己的沖動。

于他而言,音樂與舞臺,是原則性問題。

底線不可越,規則不可違。

他謹記于心,且篤之于行。

對舞臺如此珍視。

源自于信坎坷的出道史。

信,不是幸運兒。

音樂世家,家境優渥,天賦鋪路。

通通與他無關。

入行之前,他端過盤子,在酒吧駐唱。

袋里只有幾個銅板叮當響。

常年看老板與客人的臉色行事。

信深知何為苦。

臺下的觀眾,要么有錢,要么有槍。

他只能言聽計從。

練就了一身喝酒本領,一次猛干5瓶白的。

有時臺下鬧事,槍聲響起,他仍能面不改色,繼續演唱。

駐唱十余年。

途中,被星探發掘,簽約掛名滾石。

可滾石,是五月天阿信的主場。

一山怎可容二“信”?

滾石待了三年,信仍一事無成。

他感到非常挫敗,躲在家徒四壁的屋子里。

手里夾著一根廉價煙,腳下全是空酒瓶。

茫然若失。

而立之年將至,仍郁郁不得志。

一瓢瓢苦悶澆灌著他。睡不著覺,他徹夜創作,寫歌,練唱。

常常唱到聲帶充血,發不出聲音。

提不起勁,他狂聽唱片,模仿,學習。

“與其茍延殘喘,不如從容燃燒。”

信對自己說。

2002年。

命運迎來轉機。

信被日本唱片公司“艾回”簽下,組成搖滾樂團——信樂團。

以《死了都要愛》《天高地厚》《離歌》……將“信樂團”這把搖滾之火,燒遍兩岸三地。

作為主唱,信的狂妄吶喊,憤怒叫囂,唱出一代人嘶吼的青春。

30歲,終成名。

從地下走到地上,他花了13年。

這一路,心懷感恩。

但。

公司提供的,是機會,亦是束縛。

成名后,頻繁被要求著奇裝異服演出,日復一日地唱《死了都要愛》。

風格,單一。

形式,枯燥。

蟄伏多年,無任何進步可言。

信疲倦不已。

所以,合約期一到,他立馬宣布單飛。

面對“白眼狼”爭議,信很平和,只說了句緣分使然。

2007年,信單槍匹馬,勇闖娛樂圈。

一年一專。

多棲發展。

拼命至極。

娛樂圈,新人層出不窮。

信的發展,后繼乏力。

而后,聲帶嘶啞,幾近失聲,聽力受損,皆為常態。

信卻很慶幸,幸好嗓子還能恢復,還有另一只耳朵可以用。

一路苦難,他細嚼慢咽。

這樣的人,怎能甘愿被馴服?

再后來,他去音樂綜藝。

信很珍惜,也很困惑。

珍惜舞臺來之不易。

困惑樂壇止步不前。

2002年,他以翻唱作品初試啼聲,攪動樂壇。

2022年,仍是翻唱作品橫行霸道,盤踞樂壇。

自己是樂團出身,唱翻唱成名。

雖受追捧,卻常有抬不起頭的感覺。

20年過去,樂壇依然如此,怎能不叫他失望?

頂著被同類節目封殺的風險。

信豁了出去。

赤手空拳,撕下樂壇最后一條遮羞布。

有人稱他,頭腦清醒,嘴直心快。

有人罵他,端起碗吃肉,放下碗罵娘。

一番話,得罪了半個樂壇。

但又如何?信不在乎。

他在乎的。

是停滯不前的音樂。

是搖搖欲墜的樂壇。

是前路渺茫的自己。

若原創作品無法進步,樂壇早晚面臨枯竭。

信甘愿跳出來,當這個惡人。

得罪了一圈人,卻也拽住了樂壇的生死線。

贊他耿直也好,怪他魯莽也罷。

信全都認。

樂團難有出路,原創頓足不前。

他以清醒,以態度,拽動樂壇,讓其墮落得慢一些,再慢一些。

唯有如此,才能捍衛音樂與音樂人的尊嚴。

若要細究。

他無非是——

所認定的,路雖遠行必至。

所鄙夷的,不屑與之為伍。