多少年了,但凡說起周星馳,都會把“無厘頭”的帽子戴在他的頭上。

生活在內地的很多人始終搞不懂什么叫“無厘頭”,雖然上網翻閱了諸多解釋,但依然是半推半就半夢半醒之間,似乎搞明白了,可又說不出個所以然。就這樣,周星馳與“無厘頭”牢牢地綁在了一起。

周星馳終于坐上主角位置的時候,“無厘頭”已經風靡香港。正話反說、正道反走、正反互換、非黑非白,逆反、叛逆、抵觸、極限反邏輯等等無不在宣示著一種態度:

都別裝,這本就是個亂搞的世道。

確切地說,周星馳就是在“無厘頭”的熏陶下走進片場的,走了七年之久的“跑龍套”之路。

一派假惺惺的斯文、轉眼就左擁右抱;

一副道貌岸然的派頭,豈不知身后又有多少藏污納垢;

今天能一起吃糠咽菜,他日飛黃騰達翻臉就在倏忽間;

一切本該有的樣子都被浮躁的假象掩蓋……

香港的電影圈就是世間百態的一個縮影。看在眼里、涼在心頭,周星馳像許多香港百姓一樣,自然生出“無厘頭”的蔑視心態。

如果麻木下去,香港就沒有未來、香港電影就沒有未來,自己就更沒有未來;

如果抗爭,又缺乏足夠的力量和信心,只能在嘲笑中、在狂悖的戲謔中婉轉地亮明自己的不屑。

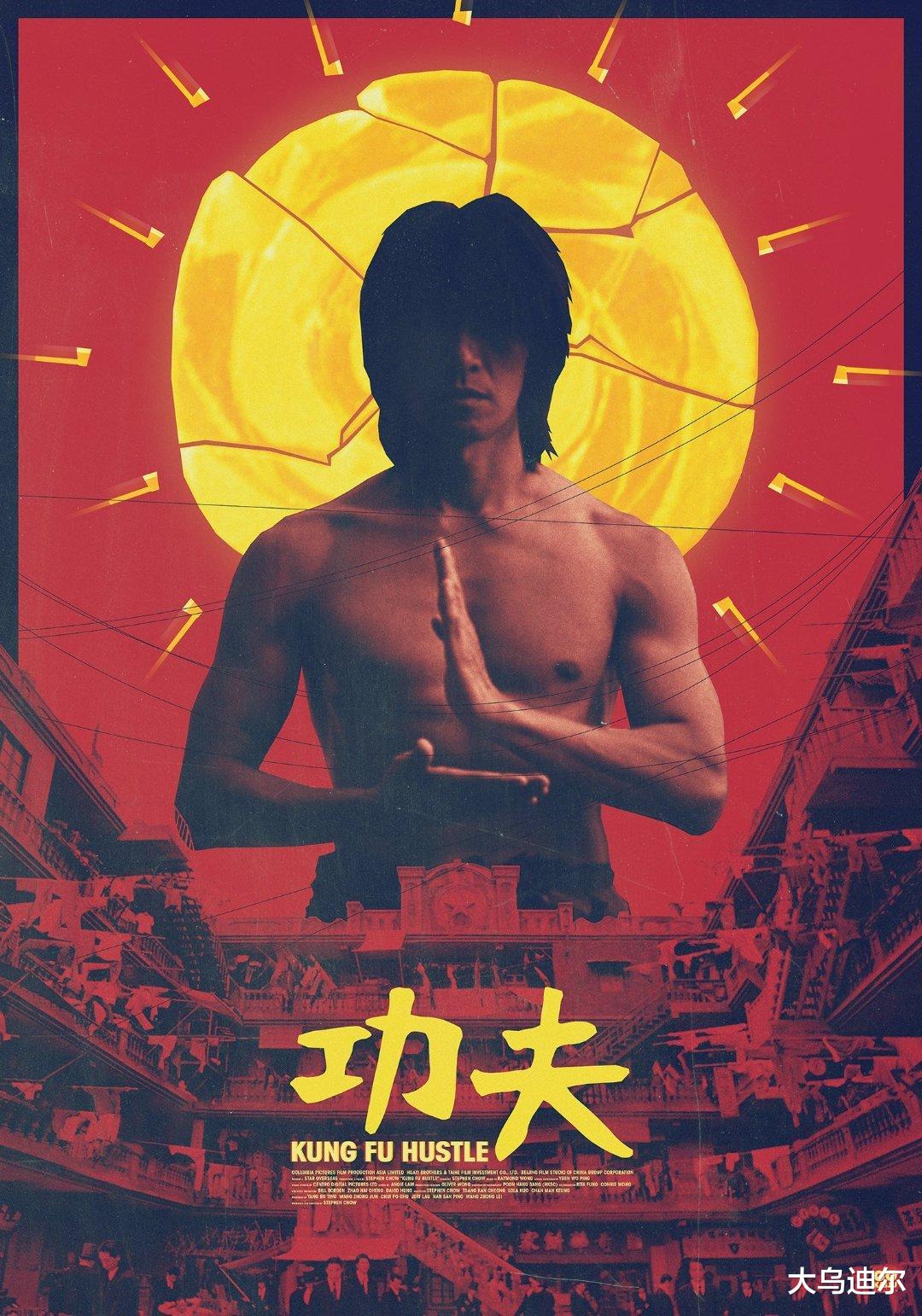

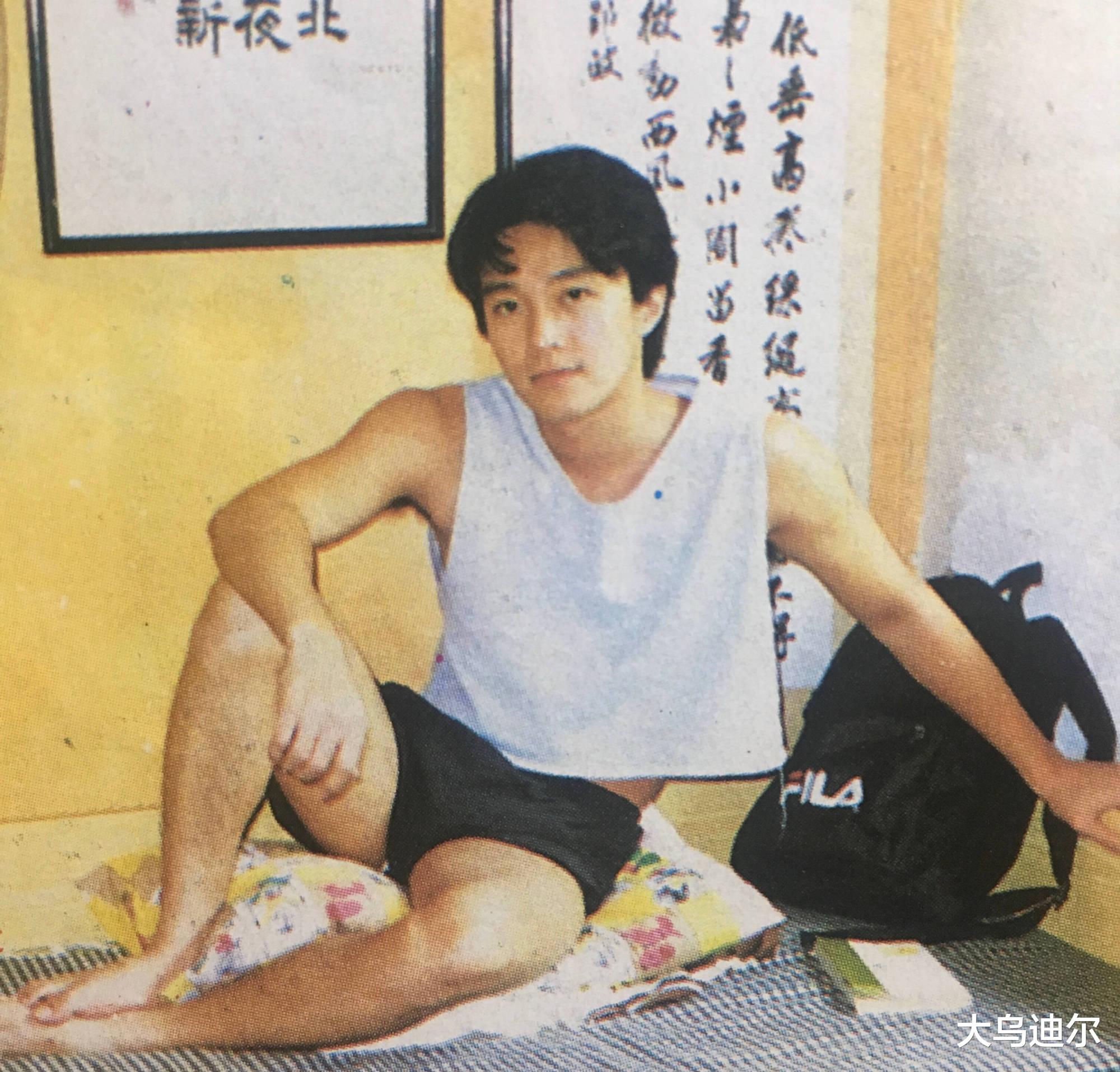

周星馳的童年生活在《功夫》電影里展示的豬籠城寨那樣的地方。他崇拜英雄,崇拜強者,希望像李小龍那樣的做人做事,用自身的能力抨擊社會的不公,用自身的力量匡扶社會的正義。他練鐵砂掌、練輕功、練截拳道,曾經一度,甚至覺得自己儼然是中國功夫第一人。夢醒時分才頓悟,少年的希望和理想總是與現實差著十萬八千里。

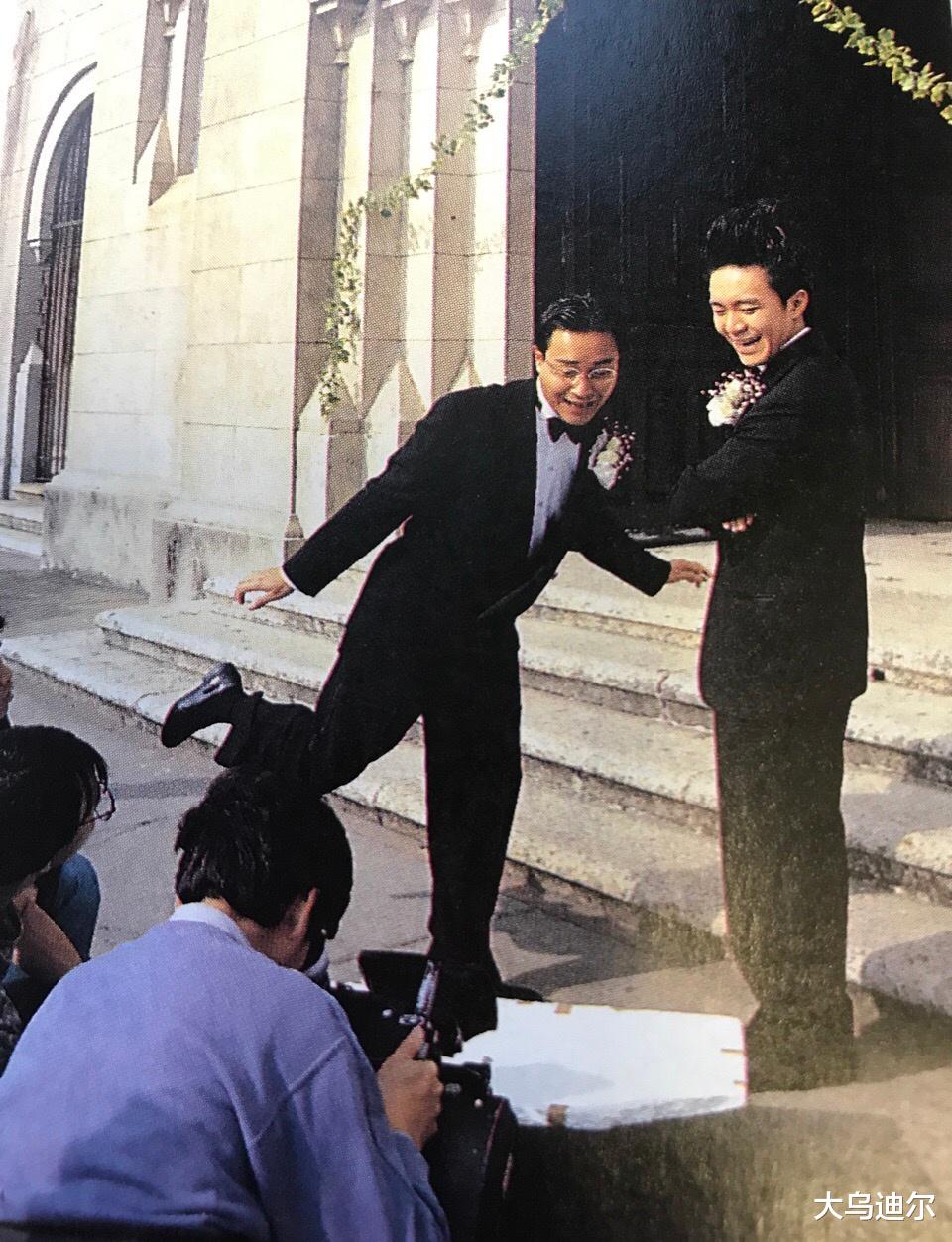

同梁朝偉一起報考TVB藝人培訓班,在上報的資格錄影帶里,他只想著顯擺拳腳功夫的超能力,三分鐘的片子里,周星馳施展了畢生所學的所有必殺技,活活“打死了”梁朝偉扮演的對手,無形中卻給了梁朝偉大量的表演機會,從生到死:招架、恐懼、害怕、掙扎、直至倒地,帶著無限的遺憾和痛苦慢慢死去。結果,梁朝偉被錄取了,周星馳變成了鋪路石。好在沒過多久,他還是如愿以償地考入培訓班夜校,可從這個小經歷可以看出,周星馳身上自有的執著與固執,他依然停留在李小龍重現的愿景里,豈不知香港影視界早已把李小龍塑造成了神,怎么會讓他這么一個懵懂無知的少年觸碰到神的規則,神是不可復制不可超越的。

不得不說,周星馳的思想轉變總是慢慢騰騰,可一朝尋到所謂的正道,憑著自己的執拗和沖勁,無論前方有多少阻礙,他都會找到認準的那條路一桿子頂到頭,哪怕它是生路、或是死路。

跑龍套的見識、閱歷讓他慢慢懂得,當你弱小的時候,若還藏著咸魚翻身的夢想,就別較真,跟大家伙一樣,嘻嘻哈哈、混吃混喝混社會,向強者低低頭,待其走遠了再回頭吐口吐沫,似乎就該認命自己是順世故、順潮流、順時局的騎墻派。高興的時候大家玩一玩,像富人那樣擺一擺、低谷的時候憂郁幾秒,然后像阿Q那樣,自娛自樂一番;假如未來抓到了機會,就別猶豫大干特干一場,把心中的所有郁悶、不忿、不屑全都“無厘頭”出來,又能怎樣?大不了回頭再去跑龍套而已嘛。

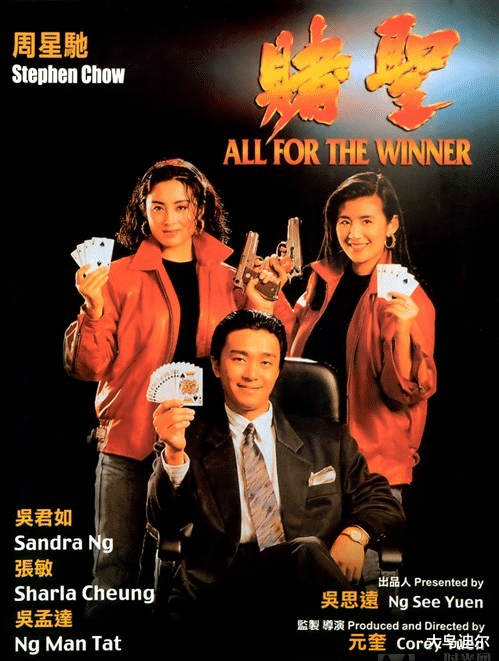

好機會還真被他抓到了。

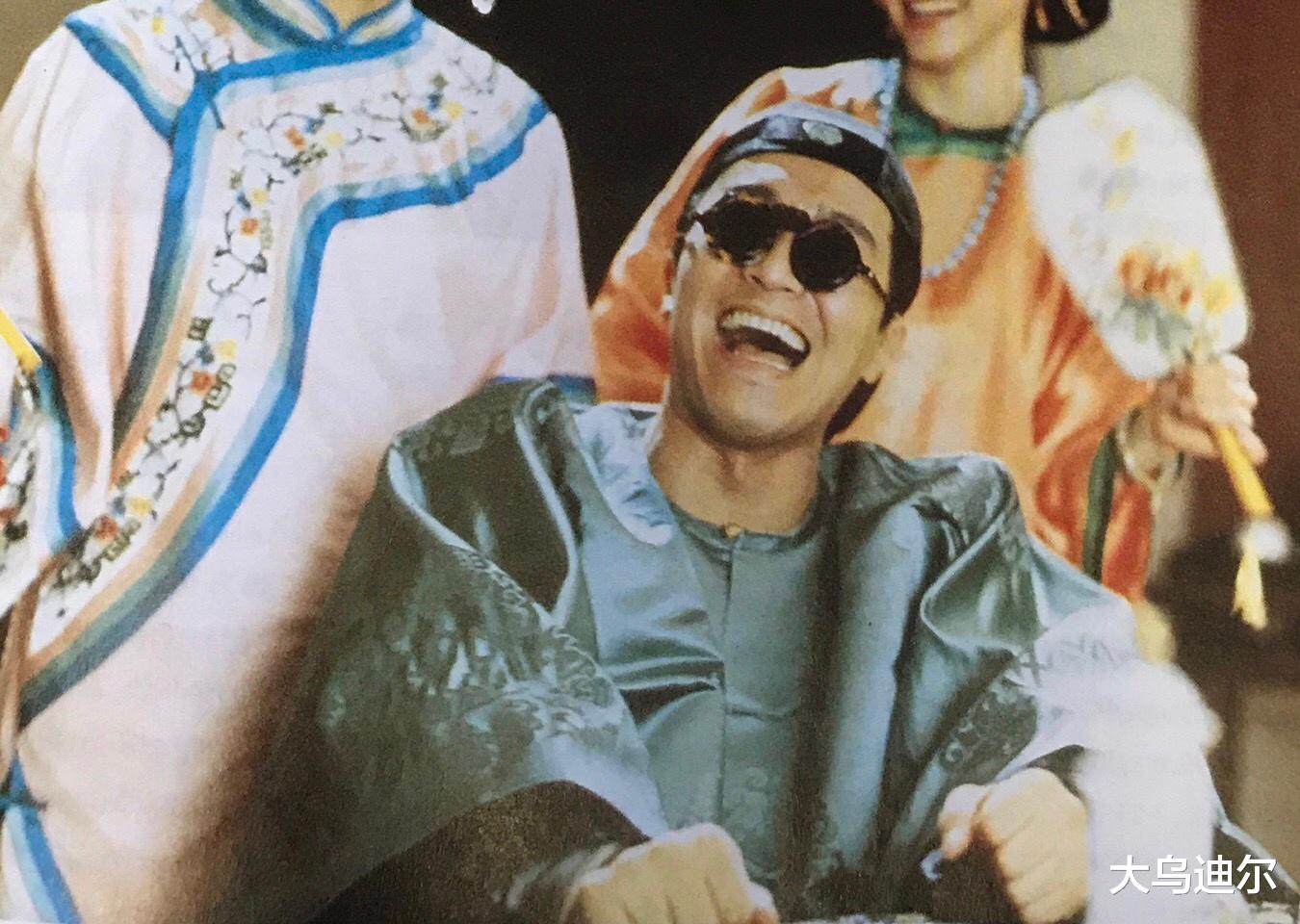

時至今日,參演主演54部電影、12部自導自演、15部監制出品,周星馳的“無厘頭”精神已達登峰造極,在三分之二的影片里,他用“無厘頭”的辛辣演技,反邏輯、反章程、反認知的“周星馳現象”,讓觀眾在大笑聲中體悟到了當時香港無父無母沒爹沒娘的辛酸無奈與信仰缺失的大空虛。而他自己,也是欲罷不能,與無數的合作者一起推高了“無厘頭”的效應,使之成為了一種新的喜劇模式,他自然成了代言人。因為,真得再沒有更好的出路了,只有生存發展壯大自己才有可能甩開這一低級的“無厘頭”,喚醒自己內心珍藏已久的那份純粹的電影夢。

1999年,他自導自演了一部為“無厘頭”蓋棺定論的電影《喜劇之王》。

片中,從頭至尾他都是苦兮兮地努力實現著自己的電影夢,一本正經地摔打在奔夢的路上。“無厘頭”的表現手法被他徹底植入到配角中、背景中,展現的是沒有藝術追求,所有人都忙著做所謂的事業;沒有品質,因為大家都要生存下去,即使是遠在漂亮國的那座小金人也不過是資本、電影人生存、市場票房的畸形產物;想要認認真真、大家齊心合力地做有價值的電影、做有藝術品質的電影,那就是一場虛幻的夢!至于想做成對得起自己、對得起觀眾、對得起電影、對得起藝術的真演員,簡直就成了笑話。唯有顛覆、精分、撕開、變形的“無厘頭”才是那時的香港電影的內在追求和觀眾空虛的索求。學會迎合,才是《演員的自我修養》的大道。

也許,就從這一階段開始,周星馳才有資格、有實力地走上了屬于自己的電影之路。

他開始愛錢,因為錢能幫助自己實現目標;

他開始要求合作者團結緊張嚴肅活潑,甚至不惜得罪圈內伙伴,拍電影我們是認真的;

他的頭發開始花白,原來實現自己的愿望其實很難;

在“無厘頭”與純粹的電影拍攝方面,誰才是實現自己理想的手段,他拋棄“

了

無厘頭”選擇了純粹電影,只留下多年來積累下的喜劇表演靈感,用在自己的作品中;

他用親力親為的行為告白電影同行,亂搞的事情從此不再,哪怕是失去喜劇之王的頭銜,他也要敬畏電影、尊重電影、做好電影。

他常常發出感慨,“時間不多了,我的時間不多了”,其隱藏背后的潛臺詞莫非就是:“我們這代電影人想要認真做電影,樹立行業風氣,拋棄市場、資本左右電影人的時間不多了”?

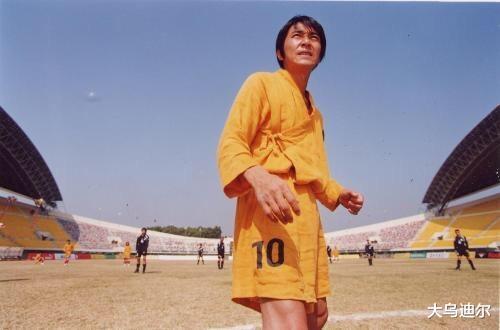

幸運的是,他實現了獨立做電影的夢想,用《功夫》《少林足球》致敬李小龍;用《長江七號》致敬電影人的童真和曾經失去的父愛;用《美人魚》告別擁有過的愛情;用《西游·降魔、伏妖》致敬險些讓自己賠掉褲衩的《大話西游》。

他也沒有忘記相伴“無厘頭”的整整十年,于是再次表達了自己最真實的電影態度《新喜劇之王》。

換個角度看待周星馳吧,也許會對我們自己的電影體驗有所幫助。搞清自己當初為什么那么喜歡他,為什么不愿意接受沒有吳孟達的周星馳電影,為什么周星馳似乎不像從前那樣搞笑了,為什么他始終不認同自己的電影就是“無厘頭”……

今年,是周星馳先生60大壽。18歲進入香港影視圈已過48年了,他到底為香港電影留下些什么、創造了些什么、提示了些什么、揭露些什么都值得我們靜下心來好好的回憶思量一番了,畢竟他的電影陪伴了我們好些好些年。

忘記是哪位偉人說的話了:“閱讀別人就是閱讀自己”

小結一下:星仔的“無厘頭”源自于時代,而非本心。此后不會再有周氏“無厘頭”了,星爺追求的有夢的電影才剛剛開了頭,祝愿他健康長壽。

感謝星仔揮舞“無厘頭”的大寶劍逗笑了我們的這些年……