潘長江的“嘎潘之交”是老梗了。

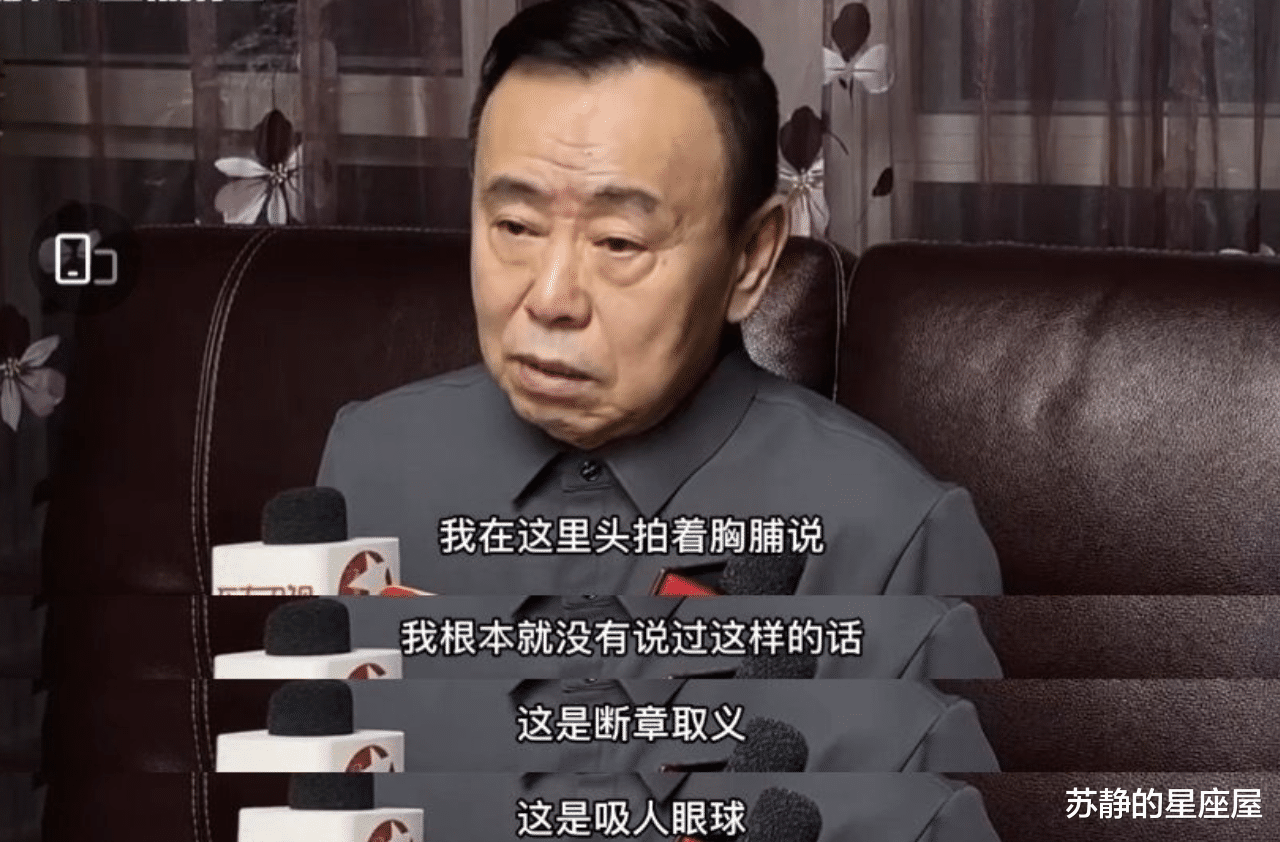

但,圍繞著“潘長江的話題”沒有過去,就前段時間,潘長江的一句:“我和茅臺董事長認識十幾年了,昨晚我把他灌醉了,讓他簽合同給我定價權。”再次送上了話題中心。

這件事對潘長江影響很大。

后來事實證明,潘長江不認識茅臺老總,也壓根就沒有說過這句話,是媒體在捏造。

所謂,造謠一張嘴,辟謠跑斷腿。

圍繞著潘長江的爭議,還在窗外飛。

但也有一個問題:為何是潘長江?潘長江為何總是在深陷公共輿論話題的漩渦中心?

直播帶貨,難道真的就毀了潘長江嗎?

我不相信。

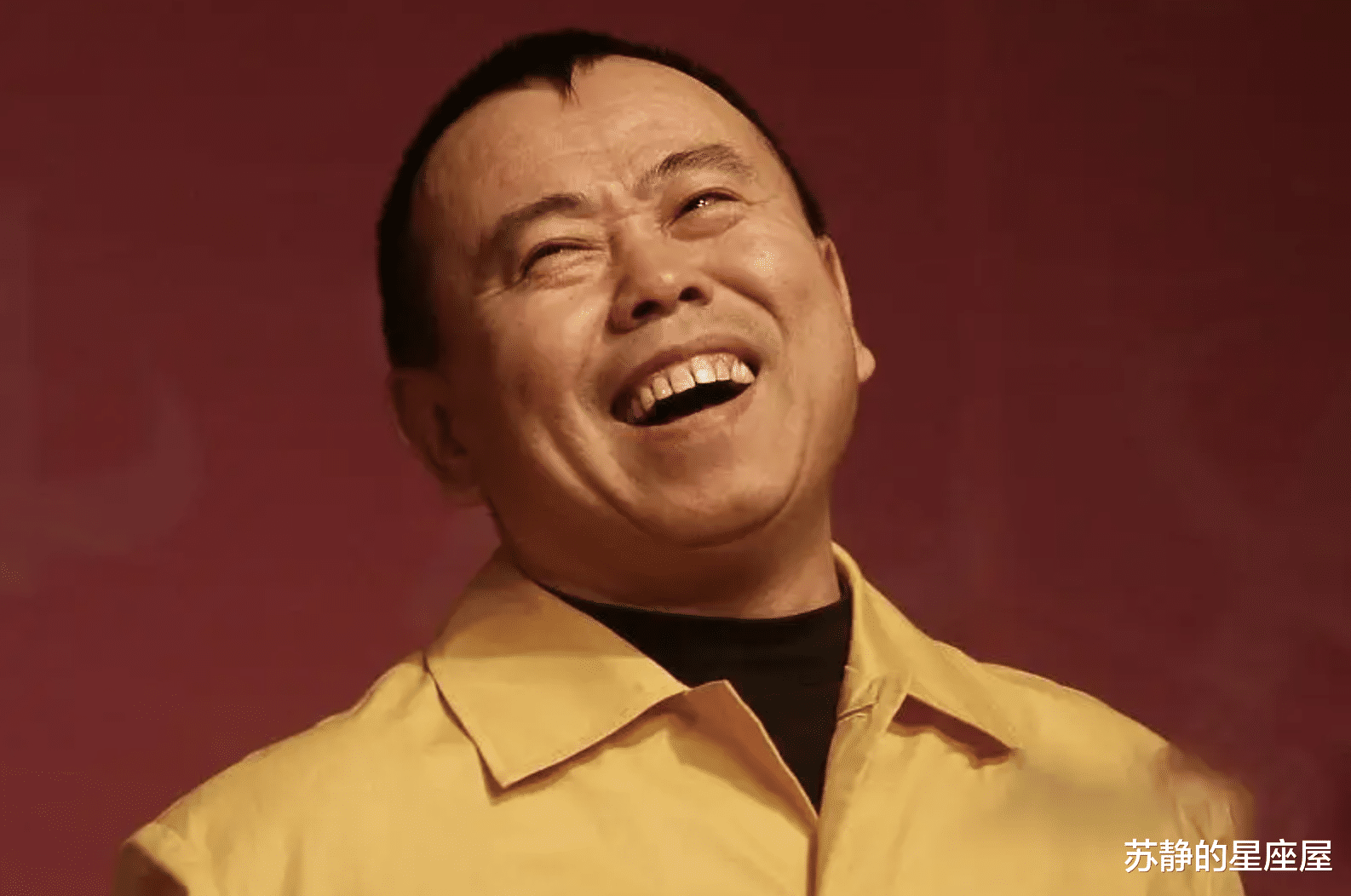

雖然潘長江是小品演員出身,比不上趙本山,趙麗蓉他們,但好歹出道幾十年。

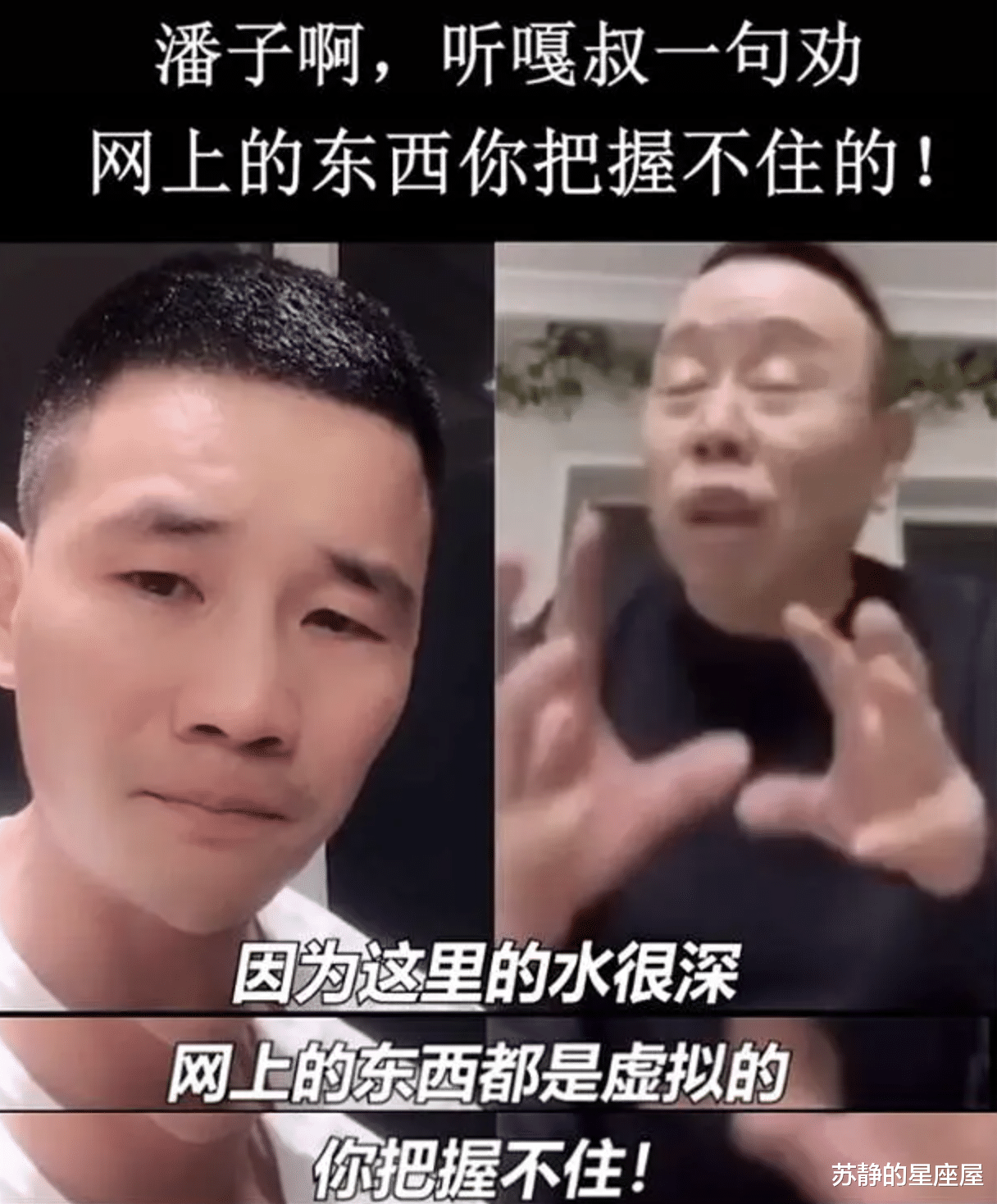

娛樂圈這塊水有多深,輿論對明星有多大,他清楚得狠,可為何勸了嘎子,就搞直播了。說到底,還是直播給的錢太多了。

以前,總想著老藝術家要站著把錢給掙了,

但實際上,掙錢嘛,不寒顫。

只要在法律底線,道德準繩的基礎上,掙錢這事就無可厚非,也跟面子年齡沒關。

潘長江可以選擇德高望重,也可以自己走下去光環,深入世俗,這是他的權力。潘長江也造就早就明白這一點,在錢面前,面子都是虛的,爭議甚至還能給直播間帶來流量。

借《潛伏》謝若林的話:“兩個金條擺在這里,哪一根是高尚的,哪一根是骯臟的。”

潘長江的直播,何嘗又不是為了錢。

我看許多人說,潘長江除了賣丑根本就沒啥,甚至根本配不上老戲骨——這是誤解。

很多人不了解潘長江。

1957年,潘長江出生于黑龍江省東寧縣。

父母都是縣里劇團的演員,家境尚可,唯獨潘長江在5歲的時候得了一種怪病,每隔幾分鐘就要喝一次水,喝完水就排尿。

別人小便就30秒左右,但是他每次是5分鐘。父母帶去醫院檢查,醫生說原發性的尿崩癥,找不到病因。父母擔心,到處求醫。

北京,長春,上海大醫院基本都去過了,沒有一個醫生拍著胸脯說能治好。醫生給的答案是一樣的,說只能多運動,提高身體免疫力,多出汗,多喝水,盡量活的快樂點。

是的,醫生曾斷言,他活不過25歲。

1963年,父母為了給兒子治病,

全家搬到了遼寧省鐵嶺市。

四處求醫,找中醫做針灸。

納鞋底的那般大的針,直接扎進了潘長江肚臍眼下三指的地方,痛,但是沒辦法。

中醫治好尿崩癥,但由于當時潘長江處于發育階段,身體缺乏嚴重營養,瘦骨嶙峋。

其他的兄弟卻長得牛高馬大。

潘長江,一直沒有長高。

父親潘林生對這件事很著急,想辦法給兒子找路子,最后把兒子帶去了劇團——做丑角。

他希望兒子能夠揚長避短,利用自己的優勢所在,但丑角也需要基本功,學逗唱,學功夫。

父親對他嚴格訓練,潘長江剛開始抗拒自卑,但后來也逐漸接受了自己的不完美,數年的苦年后,潘長江的四功俱全,底子算是有了。

1979年,潘長江考進了鐵嶺縣劇評團,逐漸成為當地有名氣的小品丑角演員。

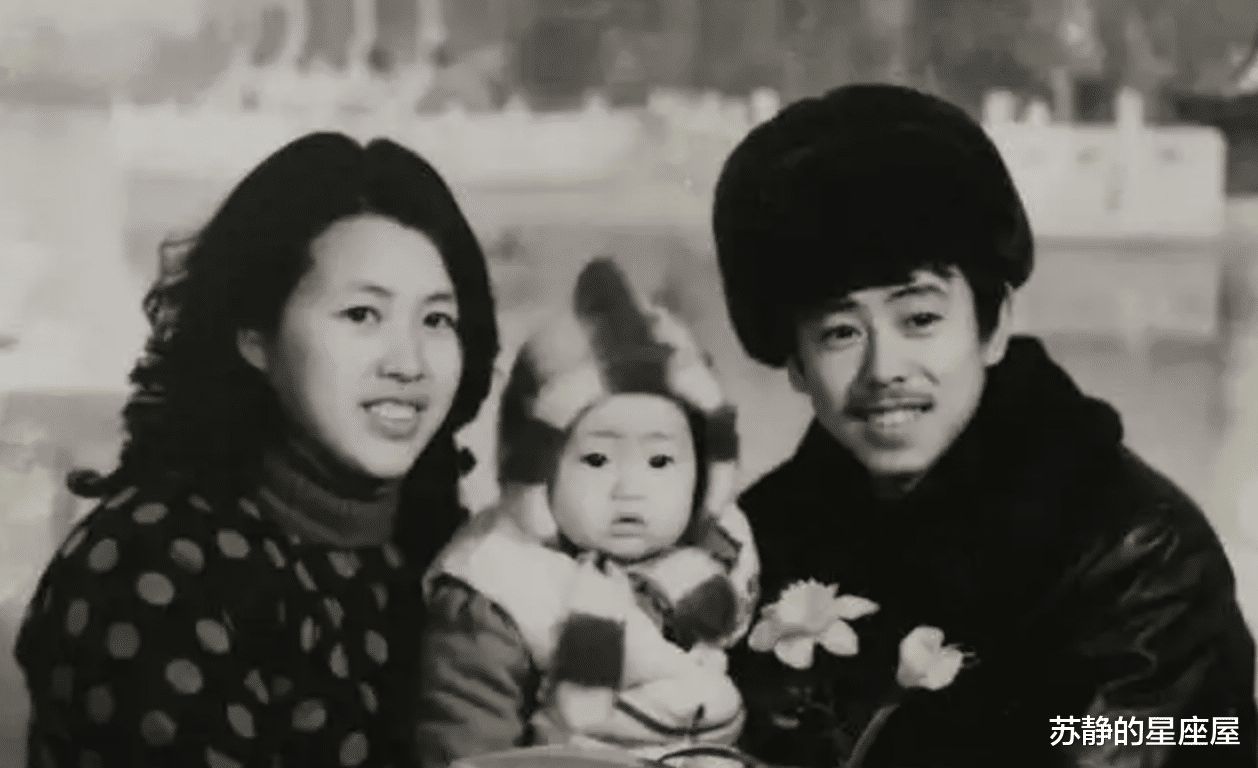

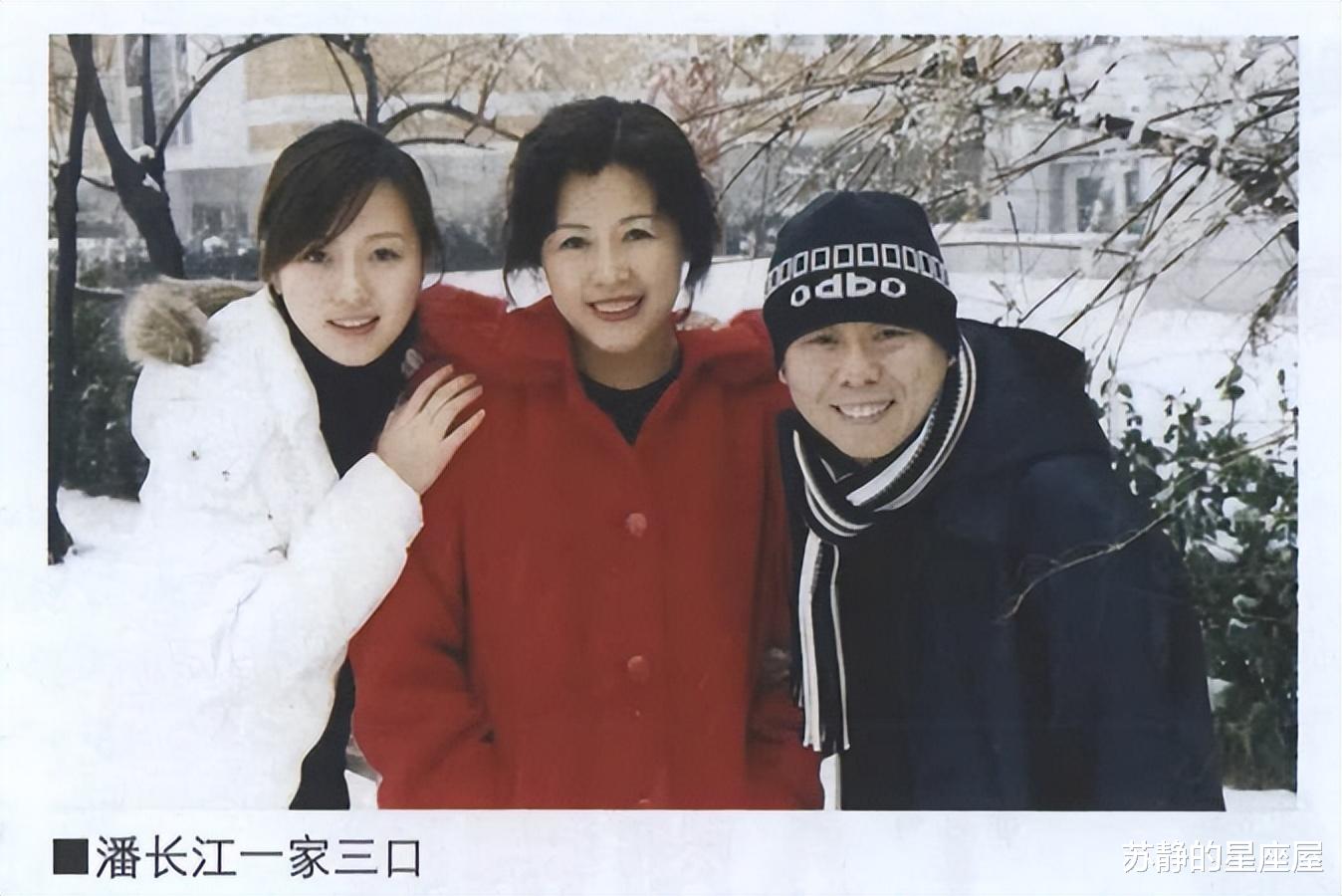

1981年,潘長江跟漂亮大方的劇評演員楊云結婚,兩年后,兩人有了女兒潘陽。

有了女兒后,潘長江的事業就跟開了掛一樣。

1985年,潘長江跟鞏漢林一起演出的節目,讓他成為小品界內的“東北丑王”,隨后事業在跟黃曉娟搭檔后,正式進入了巔峰期。

他成為了最受歡迎的小品演員演員。

潘長江的巔峰是上世紀80年代到90年代初。

那個年代,小品圈內,最受歡迎的黃金組合,只有4對,他們分別是——趙本山李靜,陳佩斯朱時茂,黃宏宋丹丹,潘長江黃曉娟。

至于鞏漢林金珠,郭達蔡明,還得在下面一檔,鞏漢林的地位是在跟趙麗蓉搭檔后才上去的,而蔡明的巔峰期是在90年代中期。

可以說,在上世紀80年代到90年代初,潘長江在小品圈呼風喚雨,現在的年輕人壓根無法想象,當年潘長江的影響力與歡呼聲。

1989年,潘長江甚至帶著小品《豬八戒拱地》成功傳播到了海外,在日本的第三屆國際青年戲劇節上拿下“個人表演金獎”。

但誰也沒想到的是,這成為了巔峰的尾巴。

步入90年代后,潘長江遠離了小品。

他轉身去做了拍電影,努力轉型做演員,在長達3年的時間里,都沒登上小品舞臺。

而趙本山的搭檔李靜,因丈夫重病隱退,趙本山轉而跟潘長江原來的搭檔黃曉娟合作了《相親》在內眾多節目,并于1990年登上春晚。

潘長江再回來的時候已經是1993年,他找到了自己的老搭檔黃曉娟再次同臺,央視春晚上表演了《橋》給眾多人帶來了驚喜。

那會,大家都以為潘長江不再出演小品了,但實際上,事實不是潘長江不想,是不能。

90年代后,中國改革開放的風潮,越來越大。

小品早在1990年就進入了衰退期,趙本1990年上春晚的《相親》潘長江的《橋》都是多年前的劇本,早在遼寧臺播爛了。

即便是趙本山跟高秀敏,

1998年登上春晚的《拜年》也是趙本山跟自己的黃金搭檔李靜,在80年代寫的劇本。

只不過登陸了春晚,改了一些內容而已。

趙本山,潘長江,黃曉娟這些草根出身的,跟京圈的陳佩斯,宋丹丹,朱時茂不同,

他們沒有背景,也沒有人支持,純粹是因為火才被邀請上春晚,而不是因為上了春晚才火的,現在的年輕人只看過潘長江的作品,當然會質疑潘長江憑什么成名。

這是信息錯位,但同樣受到信息錯位影響的,

也有著潘長江自己本人。

潘長江完美錯過了每一個掙大錢的風口。

90年代,小品行業不景氣。

走穴雖然一次能賺十幾萬,但是潘長江知道,這是在消磨自己的名氣,他沒那么傻,那會潘長江也還是心高氣傲,轉頭去做了演員。

可丑角的定位,讓潘長江不討喜。

90年代的中國電影,雖然有了商業化趨勢,但總體上電影是嚴肅的,主流電影的話語權依舊把握在張藝謀陳凱歌這批人第五代導演手里。

倒是也演過《飛虎隊》《荊軻刺秦王》這樣的戲,也跟李雪健,李幼斌演過戲,

但他的角色不痛不癢。潘長江的電影路,并不好走。觀眾一看到他那張臉就會出戲。

潘長江沒機會,演主流電影。

90年代的大部分時間,潘長江演的都是《三女休夫》《宮廷斗雞》這樣的電影,不上不下,又難登雅堂大殿。

趙本山比他聰明。兩個人同樣是黑土草根出身,但是趙本山選擇了走向一條不同的路。

1993年,趙本山一舉成名后,他走過一段時間穴,走一次就十幾萬,但是他不滿足。

總不能365天都是去走穴,身體沒了,名氣也消耗殆盡了,思前想后決定——下海。

上世紀90年代的改革開放,機會滿地,第一批先富起來的人,都是在這個時候發的家。

趙本山也看到了機遇。

1993年,他成立了本山藝術開發總公司。雖然自己是個文藝人,但不干文藝的買賣。

他做倒賣煤炭的生意,把鐵嶺的煤賣給本溪的鋼廠,隨后在中國這個龐大的人情社會里,趙本山靠著這張人盡皆知的臉和深知人情世故的圓滑,到處跟人談生意。

做過煤炭,也做過果茶、木材、鋼材生意,在90年代就積累起了數千萬家產。

但,趙本山也沒有僅僅只是做一個生意人。

他對小品有追求的,也是懂創作的,他很好地把握住了時代典型意義的故事內核。

趙本山關心城鎮化建設中被邊緣化的小人物和小角色,因為他自己就經歷了這些變化。

所以,趙本山一邊做生意,一邊做藝術擴大自己的影響力,可畢竟人的時間是有限的。

雖然趙本山懂表演懂追求,但是后來的小品劇本都是吃自己的老本改編的。

忽悠三部曲《賣拐》《賣車》《心病》《送水工》,還有《紅高粱模特隊》《昨天今天明天》都是何慶魁寫的,隨著何慶魁,范偉離開,高秀敏去世,趙本山底氣就不夠了。

他想捧自己的徒弟,但徒弟們沒一個能走上大舞臺,他也想彌補自己“創作劇本”這個短板。

但是走到那會,他的所打造的版圖太大了,舞臺之外的事情,消耗了他大量的精力,

還有一大堆事情等著他去做,年紀也上來了,趙本山有些力不從心了,直至隱退。

但,退潮時,趙本山已經積累夠了。

潘長江沒有。

他沒有在90年代的中國電影圈,站穩腳跟,沒有從小品演員成為了屈指可數的演技大拿。

是天賦嗎?還是不夠努力嗎?沒人知道。但是幾十年的小品表演的肌肉記憶與慣性,也注定在那個時候束縛了他,而他也終沒能突破。

不上不下的潘長江,1996年帶著小品《過河》重新回到了春晚,但那會天下不是他的了。

于是,潘長江轉頭回去走穴,接出演,接代言,拍廣告,跟趙本山不同,他回到小品演員的身份可在進入新世紀以后,沒有留下一部經典的作品,他想做演員,又總是爛片。

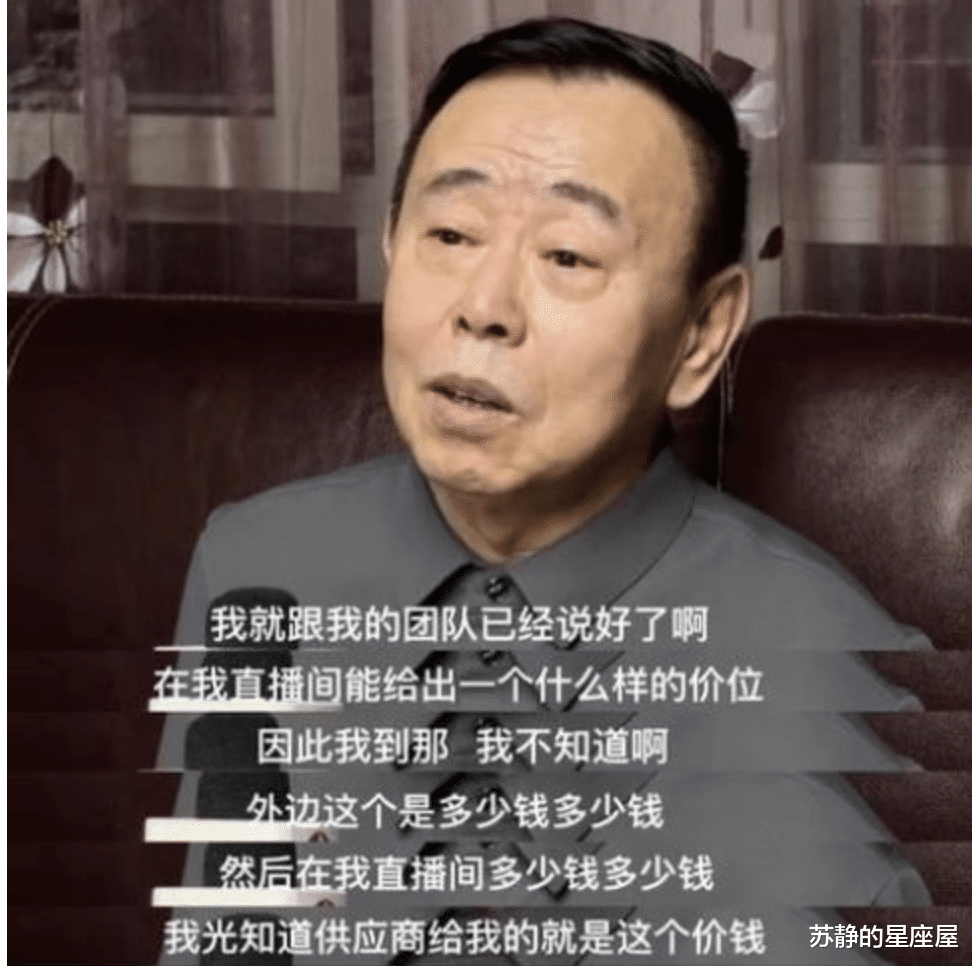

潘長江曾在采訪的時候說道:“我很實在,你給我多少,我就在直播間賣多少。”他不負責選品,也不懂干什么工藝。”

走到今天,雖然比不上趙本山,趙麗蓉,陳佩斯這些小品上的宗師級別的人物,但論資歷和影響力,潘長江正是長老,這么多年除了帶貨這件事,別的都是小問題,也太大毛病。

都這個層次的人還跟年輕人擼胳膊挽袖子,為的又是啥呢?這其中的原因只有他自己知道。

是的,潘長江也許真的不懂,但明星作為公眾人物,有巨大的影響力,也比普通人有更強的煽動力。責任更大才對,可他卻成為了直播亂象的縮影,渾水里面的一份子。

沒人知道原因,也沒人知道結果。

可以知道的是,隨著國家和相關部門對直播亂象的治理,留給潘長江的時間,不多了。

跌落的口碑與備受爭議的直播,這位曾經的小品之王,下一個浪潮,他又要去到哪里?

午夜夢回,64歲的他是否有過遺憾。